Поделиться "Андрей Столяров. Битва в пути. О героическом архетипе в русском национальном сознании"

1,939 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

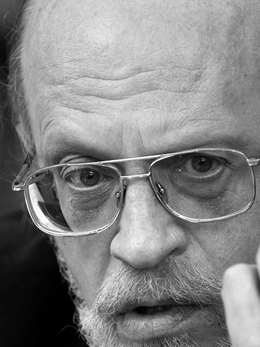

Андрей Столяров. Писатель.

Андрей Столяров. Писатель.

О героическом архетипе в русском национальном сознании

Русские — свободолюбивый народ.

Их часто угоняли в рабство, но и там они не работали.

Из школьного сочинения

Почему мы такие бестолковые?

Можно начать с анекдота. Сидит на берегу финский рыбак, ловит рыбу. Вдруг всплывает американская подводная лодка. Выходит наверх капитан — в отутюженной форме, в пилотке, с галстуком: «Простите, сэр! Как тут проплыть на Балеарские острова?» — «Курс зюйд-зюйд-вест, сэр!» — «Благодарю!..». Лодка погружается и уходит. Через полчаса всплывает русская подводная лодка. Выкатывается наверх капитан — весь опухший, небритый, в тельнике, в зуб ах хабарик: «Эй,мужик! Как тут проплыть на Бу-бу… леар- ские острова?» — «Курсзюйд-зюйд-вест, сэр!» — «Даты не выпендривайся, ты рукой покажи!».

Или другой анекдот, извините, слегка неприличный. Заспорили американец, француз и русский, где лучше медицина. Француз говорит: «У нас операции на желудке делают через задний проход». — «Это зачем?» — «А чтобы не резать человека, не портить внешность». Американец говорит: «Это что, у нас операции на сердце делают через задний проход». — «А это зачем?» — «А вот тоже — чтобы не резать человека, не портить ему внешность». Русский говорит: «А у нас зубы рвут через попу». — «Зубы-то с какой стати? ». — «А у нас всё делают через попу».

О чём свидетельствуют эти два анекдота? О том, что русские — народ неопрятный, неряшливый, необразованный, руки у него не оттуда растут, и он во всех отношениях сильно проигрывает народам цивилизованных стран. Причём это не враждебная пропаганда, не идеологическая война против нас, финансируемая зловещей мировой закулисой. Подобные анекдоты в большом количестве сочиняют сами русские и сами же с удовольствием рассказывают их друг другу. Вот, дескать, какие мы. Тем более что материал для таких анекдотов непрерывно поставляет российская жизнь.

Как многие петербуржцы и москвичи, я довольно плохо знаю Россию. Однако ездить по ней всё-таки приходилось, и ещё в советские времена, попадая в различные провинциальные города, я, помнится, изумлялся — почему всё какое-то такое обтёрханное? Почему вместо нормальных домов стоят унылые строения, похожие на бараки? Почему вместо асфальта на тротуарах настелены доски, под которыми хлюпает грязь? Почему сгнили и покосились заборы, огораживающие сады? Почему прямо на улице ржавеют остатки грузовика, брошенного, вероятно, ещё в годы войны? Как можно так жить? Как можно десятилетиями зарастать мусором, сорняками, гнилью, бесплодной землёй? И это страна, которая первой вышла в космос! Страна, которая строит светлое будущее всего человечества — коммунизм! И ведь не один я был такой. Вот цитата из современного автора, Андрея Лазарчука, испытывавшего тогда же сходные ощущения: «на городские кварталы смотреть не хотелось, тошнило от вида домов и заборов, от несчастных витрин, от каких-то глупых бессмысленных слов на глупых крышах, на фасадах, а то и просто на голой земле… от всей не то чтобы бедности, а неуюта, неустроенности… временности. <…> Не понять было, почему эти люди живут именно так. И — как они могут всю жизнь так жить».

Впрочем, не стоит во всём обвинять советскую власть. Разумеется, для неё главным были танки, ракеты, ядерное оружие, а не повседневные нужды людей. Однако ещё до всякой советской власти Николай Васильевич Гоголь живописал знаменитую миргородскую лужу, занимающую собой почти всю городскую площадь. «Прекрасная лужа! — восклицал автор, — удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда видеть! <…> Домы и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте её». А чем очаровали Петра I сначала Кукуй (поселение немцев в Москве), а затем крохотная Голландия? Да всё тем же, чего в России не было отродясь: ухоженностью, заботливостью, чистотой, любовью к тому, что вокруг. Очаровали так, что он всю страну захотел переделать по немецко-голландскому образцу. Конечно, роман «Пётр Первый» Алексея Толстого, откуда мы в основном и знаем об этом, — сильно идеологизированное произведение. В подтексте там считывается оправдание сталинских зверств, которые, как и зверства Петра, имели якобы прогрессивный характер, являясь неизбежным следствием великих реформ. Но суть схвачена верно. Бытовая культура Европы, уровень жизни в ней всегда представлял собой предмет зависти русских, а затем и советских людей. Так же сильно воздействует он и на нынешних россиян.

Разумеется, за последнее десятилетие многое изменилось. Приметы европейской цивилизованности начали с очевидностью проступать. Но достаточно зримо обнаруживаются они лишь в столицах и больших городах, в областных центрах, где расположились губернаторские дворцы, тогда как остальная Россия, Россия провинциальная, составляющая в нашей стране явное большинство, о каком-либо европейском уровне может только мечтать. Да и в столицах это во многом пока ещё декорации, заслоняющие красочными мазками негативную суть: откровенную коррупцию, произвол, бюрократическое бездушие, хамство, грязь за фасадами и очень часто — самую настоящую нищету. Миргородская лужа, если воспринимать её как метафору, так и остаётся негласным символом нашей страны. Её не может заслонить своими крыльями даже горделивый двуглавый орёл.

Откуда ни посмотри, ситуация парадоксальная. Россия — одна из богатейших стран мира: громадная территория, сама по себе имеющая коммуникативную ценность, колоссальные запасы минерального, рудного и энергетического сырья, талантливый российский/русский народ, давший миру созвездие учёных, художников, писателей, философов, композиторов. Величайшие достижения в науке, технике и культуре. Всё вроде бы есть. А живём тем не менее хуже других. В рейтинге благополучия, составляемом ежегодно британским аналитическим центром «The Legatum Institute», Россия находится на 61-м месте1. С развитыми странами не сравнить. У Японии, например, нет ни обширной территории, ни сырья, ни нефти, ни газа, всё приходится завозить — и они богатые, а мы до сих пор покрыты родимыми пятнами нищеты. Или современная Англия: колонии она потеряла, территория — всего ничего, сырьевые запасы, по нашим представлениям, кошку не прокормить, но разве можно сравнивать жизнь в Англии и жизнь в России? Англичане что-то ни на работу, ни на жительство ехать сюда не хотят. Зато русских в Англии более чем достаточно.

Обычно странности российского бытия объясняют русским национальным характером. Дескать, такие уж мы уродились. Такими — по замыслу божьему или по слепой прихоти случая — создала нас природа. И, как бы оправдываясь, добавляют, что сделать тут ничего нельзя. Однако если подойти к данной проблеме серьёзно, то немедленно возникает вопрос: что представляет собой этот самый национальный характер? Откуда он вообще берётся? Какими аналитическими параметрами его можно определить? Ведь национальный характер не рождается из ничего. Как электрический ток возникает при движении проводника сквозь магнитное поле, так и характер народа возникает при его движении сквозь историю. Более того, как основные параметры личности отдельного человека складываются в период детства и юношества, когда биологические задатки модифицируются особенностями среды, так основные параметры коллективной личности, каковой, на наш взгляд, можно считать народ, формируются на ранних, «детских» и «юношеских», стадиях этногенеза. Попробуем заглянуть вглубь данной проблемы. Попробуем проследить, как этническая специфика складывается при движении этноса сквозь историю.

Гюльчатай, покажи личико

У национального характера существует множество определений. Приведём некоторые из них, могущие считаться научными, если не по содержанию, то по крайней мере по форме2.

Национальный характер — «это „общество внутри нас“, существующее в виде однотипных для людей одной и той же культуры реакций на привычные ситуации в форме чувств и состояний. <…> Он есть часть нашей личности».

Национальный характер — это «совокупность психологических специфических черт, ставших в большей или в меньшей степени свойственными той или иной социально-этнической общности в конкретных экономических, культурных и природных условиях её существования».

Национальный характер — это «совокупность наиболее устойчивых, характерных для данной национальной общности особенностей восприятия окружающего мира и форм реакций на него».

Национальный характер — это «исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологическихчерт представителей этнической группы, которая определяет привычную манеру их поведения и типичный образ действий, проявляющаяся в их отношении к социально- бытовой среде, к окружающему миру, к своей и другим этническим общностям».

Национальный характер — это «итог („концентрированное выражение“) исторического пути народа и его культуры, на основе чего он составляет отрефлексированное представление о самом себе и об окружающем мире, позволяющее создавать свою систему фундаментальных жизненных принципов, установок, правил, традиций».

Национальный характер — это «философская категория, выражающая синтез этнического и социального в развитии общества как целостной системы, отражающая процесс объективации константных свойств менталитета в социокультурные ценности; системное качество, связывающее общее и единичное, обеспечивающее формы перевода этнонационального бытия субъектов в социально-исторические и государственные формы их жизнедеятельности».

Легко заметить смысловую общность этих определений. Все приведённые авторы соглашаются с тем, что национальный характер — это совокупность неких констант коллективной психики, специфических для данного этноса. Эти константы, возникшие исторически, в значительной мере определяют как ценностную ориентацию этноса, его мировоззренческий конформат, так и национальный поведенческий репертуар — реакцию этноса (и отдельных его представителей) на изменения бытовой и социальной среды.

Здесь расхождений, как правило, нет. Серьезные разногласия возникают лишь тогда, когда авторы пытаются выделить эти самые загадочные этнические константы, сформировать из них конкретный национальный канон, проследить их происхождение, а главное — показать, как эти константы претворяются в специфику экономики, социальности и политики.

Тут свести воедино различные точки зрения возможным не представляется. Разнобой настолько силён, что превращает проблему в бескрайний аналитический хаос. Иногда возникает даже крамольная мысль, что никаких «национальных характеров» в действительности не существует. Просто наличествует нечто принципиально неопределённое внутри коллективной психики, некий трансцендентный ингредиент, из которого каждый исследователь лепит семантическую фигуру нужного ему образца. Нации — это действительно «воображаемые сообщества», как утверждает английский философ Бенедикт Андерсон.

Разумеется, это не так. Стоит перейти из научных координат на уровень повседневной обыденности, как реальность национальных характеров становится очевидной. В одной из предыдущих статей мы уже приводили пример с немцами, которые «бессмысленно» останавливаются на красный, запрещающий сигнал светофора, хотя машин на улице нет3, а вот ещё один характерный случай, свидетельствующий о том же. Известно, что когда А. С. Пушкин закончил трагедию «Борис Годунов», то в восторге от себя самого бил в ладони и громко кричал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! ». Выражение «сукин сын», вообще говоря, является негативным, но в русской речи иногда может употребляться и в значении «восхищение, похвала». Так вот, однажды, ещё в советское время, среди студентов Ленинградского университета, посланных «на картошку», возник грандиозный скандал. Кто-то употребил данное выражение в нейтральном ключе, и вдруг вспыхнул негодованием, буквально до драки, представитель одной из среднеазиатских республик, входившей тогда в состав СССР.

Он воспринял это как смертельное оскорбление, и никакие товарищеские аргументы, никакие увещевания и объяснения успокоить его не могли. Реакция была безусловная, на грани инстинкта, и со всей очевидностью продемонстрировала границу двух разных культур. Кстати, и выражение «Гюльчатай, покажи личико», взятое из популярного советского фильма, относится к разряду тех же национально ориентированных парадоксов. Сказать такое исламской женщине, носящей чадру, всё равно как европейскую женщину попросить: покажи попку. Оскорбительно до предела. Можно и по физиономии схлопотать.

В популистских координатах выделить национальные особенности очень легко. Навскидку, без какого-либо научного обоснования, это выглядит так.

Немцы — аккуратны, исполнительны, педантичны, для них главное — «орднунг», порядок, выраженный законами государства. Дважды они ввергали человечество в мировую войну; до сих пор не улеглись опасения, что они могут сделать это и в третий раз.

Французы, напротив, пылкие, легкомысленные, порывистые, склонные к красноречию, к позе, к эффектным жестам. Они обожествляют славу и женщин, и ради них готовы с улыбкой пойти на смерть.

Итальянцы, в свою очередь, беспечны и музыкальны. На первом месте у них дети, семья, а уже потом всё остальное. Они, как никто, склонны к анархии: даже фашистская диктатура времён Муссолини выглядела у них не монструозной трагедией, а театральной пародией на неё.

Англичане — сдержанны, надменны, сухи, склонны к снобизму, всегда держат дистанцию с другими людьми. У них нет «ни постоянных друзей, ни постоянных врагов, только постоянные интересы», которые они неукоснительно соблюдают. Их можно уважать, но невозможно любить. И возникает странное ощущение, что они сами тоже не очень любят себя.

Для испанцев главное — честь, для японцев — исполнить свой долг, для китайцев — сохранить лицо, что бы это выражение ни означало. Заметим, впрочем, что и «долг», и «сохранить лицо» есть в данном случае просто другие названия той же категории «честь».

Перечислять можно до бесконечности. Знаменитый путешественник Генри В. Мортон, издавший несколько путеводителей, например, замечает, что итальянец может торговаться в присутствии женщины, а англичанин — нет. Английский характер этого не позволяет. Он же пишет об экзальтированной жестикуляции итальянцев и о бытовом шуме в Риме, который его поразил. В романе другого писателя, уже советского, инженер-таджик, объясняясь в любви, говорит, что любовь его будет как тень урюка, в которой всегда можно будет укрыться от палящей жары, а женщина (русская) не понимает его: почему это любовь будет как тень, любовь должна быть не прохладна, а горяча4. Или вот один мой приятель рассказывал, что когда был недавно, кажется, в Узбекистане, то на приёме, устроенном в его честь, по привычке, будучи профессором университета, много говорил, отвечал на вопросы, о чём-то спорил, что-то присутствующим объяснял, а потом принимающая сторона намекнула ему, что он — почётный гость, уважаемый, заслуженный человек, и потому должен солидно молчать, а шуметь, спорить и говорить должна зелёная молодёжь.

А вот как пишет об одной из национальных черт Лев Толстой: «Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что всё, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и твёрже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина».

Правда, объективности ради следует подчеркнуть, что в данной характерологической номенклатуре наличествуют не столько реальные англичане, немцы, японцы, китайцы, итальянцы, французы, сколько исключительно русское представление об этих народах. Мы видим их сквозь национальную оптику, созданную культурой. Поляризованность национальной оптики, её принципиальный параметрический астигматизм порождены особенностями таких явлений, как идентичность и идентификация. Это важный момент, и потому попытаемся его объяснить.

Идиоты и дурачки

В самом общем виде идентичность можно определить как включённость человека в какое-либо сообщество. Сообщество может быть сугубо локальным (семья, род, клан, круг друзей, шахматный клуб) или достаточно масштабным по своему количественному охвату (культура, религия, государство), однако если человек разделяет ценности такого сообщества, заинтересован в его сохранении и готов к определённым жертвам ради него — значит, он идентифицирует себя с ним, и это в значительной мере определяет его мировоззрение и соответствующий поведенческий репертуар.

Онтологическим источником идентичности является, на наш взгляд, коллективное сознание, свойственное человеческому существу и возникшее, вероятно, как результат биологической эволюции homo sapiens.

Предполагается, что коллективное сознание сформировалось раньше индивидуального и доминировало в первобытных племенных сообществах чрезвычайно долгое время. Человек в этот период практически не осознавал индивидуального бытия. Он, как животное в стае, жил по единому коллективному образцу. Ощущать себя в качестве автономной личности он стал значительно позже.

В социальной динамике идентичность исполняет две важных функции, связанные между собой. Во-первых, она создаёт и поддерживает целостность своего сообщества за счёт культивирования его внутреннего единства: всё чуждое данному сообществу отторгается, всё свойственное данному сообществу акцентируется и воспроизводится. Таким образом, утверждается аксиоматика коллективного «мы» (в случае этнического сообщества это и есть «национальный характер»), и происходит чёткое разграничение по линии «свой — чужой».

Поляризованность национальной оптики возникает именно здесь. Дело в том, что идентификация внутри своего сообщества всегда происходит по позитивным осям или, во всяком случае, по тем качествам, которые данное сообщество воспринимает как позитивные. В уголовном сообществе, например, умение «кинуть фраера», несомненно, воспринимается как достоинство, коему следует подражать. А «чужой» всегда отторгается по негативным осям, то есть ему, сознательно или бессознательно, приписываются явно отрицательные характеристики. Это своего рода коллектив – ный инстинкт самосохранения: немец в глазах француза должен выглядеть так, чтобы француз ни в коем случае не захотел стать немцем. И наоборот. А потому «чужой» в национальной оптике всегда выглядит несколько карикатурно — туповатым, придурочным носителем смешных и нелепых черт. Вспомним, например, что англичане и немцы называют французов «лягушатниками», итальянцев — «макаронниками», а у нас, русских, немец не просто «немой», то есть не знающий нормального (русского) языка, но еще и «немец-перец, колбаса, кислая капуста» — детская дразнилка, впечатывающаяся в сознание на всю жизнь. Или вспомним презрительное выражение «полячишко», бытовавшее в имперской России по отношению к выходцам из Польского королевства5, и поговорку уже советского времени: «Курица — не птица, Польша не заграница». Польша уже давно стала самостоятельным государством, членом ЕС, а поговорка всё равно существует и из глубины национального подсознания работает на негативный образ поляка.

Демонстративней всего это свойство национальной идентификации, то есть отчуждение «другого» через окарикатуривание, проявляется в анекдотах, которые высвечивают явление, переводя его суть в гротеск. Впрочем, это окарикатуривание взаимное, что прекрасно выразил поэт и прозаик Евгений Лукин, описывая приезд японской делегации в свой родной Волгоград:

Самураи едут на «тойотах»,

и сверкают стёклами очков,

и глядят на нас, на идиотов,

ну а мы — на них, на дурачков.

Негативизация «другого» — это, по выражению петербургского философа Б. В. Маркова, «символическая защита», своего рода «иммунная система» культуры, предохраняющая её от опасных воздействий извне и таким образом поддерживающая национальную идентичность6. С особой силой она проявляет себя в периоды конфликта культур. Не случайно во времена Ливонской войны, когда Россия, сбросившая монгольское иго, начала экспансию в ряд западных областей, в Европе появилось множество карикатур на Ивана Грозного и московских бояр, а сейчас, в эпоху противостояния Запада и исламского мира, то и дело возникают в европейской печати карикатуры на пророка Мухаммеда.

А во-вторых, возвращаясь к функциям, не менее важно отметить тот факт, что национальный характер, который представляет собой этническое воплощение идентичности, формирует специфически «национальный ответ» на вызов внешней среды. Для иллюстрации приведём пример, уже давно ставший классическим. Он то и дело встречается в российской исторической публицистике7. Во времена наполеоновских войн большинство европейских стран соглашалось в случае поражения своей армии на почётную капитуляцию. Французы входили в столицы европейских держав торжественно — строем, под барабанный бой, с развевающимися знамёнами. Жители европейских столиц нередко высыпали на улицы, чтобы не пропустить эту красочную картину. Обыватели даже приветствовали оккупантов. Никакого национального унижения они при этом не чувствовали, для них это было театральное представление, «игры монархов», никак не связанные с проблемами национального бытия. Лишь две страны, Испания и Россия, отвергли почётную капитуляцию как абсолютно неприемлемую для себя. В обоих случаях война неожиданно приняла форму упорного всенародного сопротивления, и в обоих случаях Наполеон столкнулся с трудностями, которых совершенно не ожидал.

Важнейшее свойство национального характера — его устойчивость. Сформированный национальный характер изменить чрезвычайно трудно. Его, правда, можно переакцентировать: одни черты выделить, другие, наоборот, притушить. Однако и здесь есть свой предел. Гитлер сравнительно легко возродил в сознании немцев «имперский комплекс». Исторический опыт такого рода у немцев был — и в Священной Римской империи германской нации, и в Австро-Венгерской империи, где немцы представляли собой правящее большинство, и в Германской империи, созданной Бисмарком. В результате механизированные колонны вермахта послушно двинулись назавоевание мирового господства. В то же самое время Муссолини, пытавшийся следовать тем же путём, сделать из итальянцев «имперскую нацию» так и не смог. Исторически выросшие из многообразия независимых городов (Генуи, Венеции, Милана, Флоренции и т. д.), каждый из которых был как бы самостоятельным государством, итальянцы жертвовать собой ради имперского блеска категорически не хотели. Никакие призывы к великому прошлому Древнего Рима не помогли: Италия, несмотря на техническое превосходство, с трудом победила отсталую Эфиопию, а при попытке вторгнуться в Грецию потерпела катастрофическое поражение. Национальный характер оказался сильней воли диктатора.

Мы опять подходим к вопросу, который сформулировали в начале статьи: откуда же берётся конкретный национальный характер? Из какого источника образуются те или иные его черты? Каким образом возникают и закрепляются «русскость», «английскость», «еврейскость», «немецкость», «французскость»? На этот счёт, как и положено, существуют три точки зрения.

Эссенциализм (он же примордиализм) полагает, что этнос есть некая изначальная и неизменная сущность, нечто «данное», сотворённое богом или природой, связывающее людей «родством по крови» и обладающее такими же изначальными и неизменными признаками. Иными словами, этнос биологичен. Каждый народ представляет собой как бы самостоятельный «вид» в эволюционной систематике человечества. Современный автор, придерживающийся такой точки зрения, прямо пишет, что «физическая антропология, медицина и биология человека предоставляют убедительные и неопровержимые свидетельства в пользу биологической трактовки зтно- са/этничности. Переход от социологического к биологическому пониманию этноса/этничности не произошёл (и вряд ли произойдёт в ближайшее время) не по причине слабости научной аргументации, а в силу негативных культурных и идеологических коннотаций такого понимания. Историческое наследие XX века служит трудно преодолимым препятствием для столь радикального сдвига в нашем сознании»8. Дальше он утверждает, что такое «понимание этничности даёт недвусмысленный и шокирующий ответ на сакраментальный вопрос русского национального дискурса: что значит быть русским, что такое русскость. Русскость — не культура, не религия, не язык, не самосознание. Русскость — это кровь, кровь какносигель социальных инстинктов восприятия и действия. Кровь (или биологическая русскость) составляет стержень, к которому тяготеют внешние проявления русскости»9.

В общем, как любит говорить один мой приятель, еврей по национальности, наливая водку в стакан: «Сколько ни пей, русским не станешь».

Конструктивизм (он же инструментализм) рассматривает этнос как некий социальный «продукт», создаваемый усилиями властных и культурных элит. Аргументами здесь служат многочисленные факты искусственного внедрения в сознание общества национальных традиций и норм. Показательный пример в данной области — «День народного единства», общероссийский праздник, введённый в 2005 году, исторический смысл которого весьма затруднительно объяснить. «Сторонники конструктивизма, — пишет один из исследователей, — широко и специфическим образом иллюстрируют образование традиций, в частности, приводят в качестве примера знаменитую шотландскую мужскую юбку (килт), которая была придумана англичанином и благодаря деятельности любителей гэльской культуры стала ассоциироваться с гэльскими кланами. Для конструктивизма этничность — вопрос сознания, членство в этнической группе зависит от того, как индивид представляет себе эту группу. Поэтому для определения этничности решающее значение имеет не „культура этноса“ вообще, а те её характеристики, которые в данный момент подчеркивают различия и групповые границы»10.

Социобиологическое направление подразумевает сочетание обоих факторов: биологическая основа этничности задаётся природной средой, а трансформируется и фиксируется культурой, в том числе — за счёт целенаправленных действий национальных элит. Правда, сам автор, характерные цитаты из которого приведены выше, несомненно, смещён в чистый эссенциализм, для него этнос почти абсолютно биологичен, однако мысль, безусловно, здравая — здесь можно выделить и, условно говоря, первичное «этническое вещество», и последующую его трансформацию, произведённую национальной историей.

В поисках абсолюта

Героический архетип имеет очень важные социальные и мировоззренческие последствия. Прежде всего, здесь подтверждается правота В. О. Ключевского: этнокультурное подсознание русского этноса ориентировано не на постоянный, упорный и целенаправленный труд по улучшению быта, как это свойственно основным европейским народам, а на героическое деяние, связанное с преодолением колоссальных препятствий.

В свою очередь, Николай Бердяев охарактеризовал данную черту как антиномичностъ, то есть как склонность русских к крайним, диаметрально противоположным формам существования, наличествующим одновременно. В работе, посвящённой психологии русской нации, он писал, что «Россия — самая государственная и самая бюрократическая страна в мире. <…> Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю». В результате «интересы созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории. Почти не оставалось силу русского народа для свободной творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства. Классы и сословия слабо были развиты и не играли той роли, какую играли в истории западных стран. Личность была придавлена огромными размерами государства, предъявлявшего непосильные требования». И тут же он замечал, что вместе с тем «Россия — самая без- государсгвенная, самая анархическая страна в мире. И русский народ — самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты — все были безгосударственниками, своеобразными анархистами»11.

Точно такая же антиномия присутствует и в собственно национальном сознании. «Россия, — писал Бердяев, — самая не шовинистическая страна в мире. Национализм у нас всегда производит впечатление чего-то нерусского, наносного, какой-то неметчины. Немцы, англичане, французы — шовинисты и националисты в массе, они полны национальной самоуверенности и самодовольства. Русские почти стыдятся того, что они русские; им чужда национальная гордость и часто даже — увы! — чуждо национальное достоинство. Русскому народу совсем не свойственен агрессивный национализм, наклонности насильственной русификации. Русский не выдвигается, не выставляется, не презирает других. В русской стихии поистине есть какое-то национальное бескорыстие, жертвенность, неведомая западным народам. Русская интеллигенция всегда с отвращением относилась к национализму и гнушалась им, как нечистью. Она исповедовала исключительно сверхнациональные идеалы. И как ни поверхностны, как ни банальны были космополитические доктрины интеллигенции, в них всё-таки хоть искажённо, но отражался сверхнациональный, всечеловеческий дух русского народа. <…> Национален в России именно её сверхнационализм, её свобода от национализма; в этом самобытна Россия и не похожа ни на одну страну мира». Но тут же он опять-таки замечал, что «есть и антитезис, который не менее обоснован. Россия — самая националистическая страна в мире, страна невиданных эксцессов национализма, угнетения подвластных национальностей русификацией, страна национального бахвальства, страна, в которой всё национализировано вплоть до вселенской церкви Христовой, страна, почитающая себя единственной призванной и отвергающая всю Европу, как гниль и исчадие дьявола, обречённое на гибель. Обратной стороной русского смирения является необычайное русское самомнение. Самый смиренный и есть самый великий, самый могущественный, единственный призванный. „Русское“ и есть праведное, доброе, истинное, божественное. Россия — „святая Русь“. Россия грешна, но и в грехе своём она остаётся святой страной — страной святых, живущих идеалами святости»12.

Мы так подробно цитируем Бердяева, поскольку никто лучше него не описал эту фундаментальную черту русского национального самосознания, выросшую, как нам представляется, именно из героического архетипа. И чрезвычайно важен вывод, который делает философ в своей статье. «Слишком ясно, — подчёркивает он, — что Россия не призвана к благополучию, к телесному и духовному благоустройству, к закреплению старой плоти мира. В ней нет дара создания средней культуры, и этим она действительно глубоко отличается от стран Запада, отличается не только по отсталости своей, а по духу своему. Здесь тайна русского духа. Дух этот устремлён к последнему и окончательному, к абсолютному во всём; к абсолютной свободе и к абсолютной любви»13.

Впрочем, писал о данном качестве не только Бердяев. О том же говорит и Николай Лосский в своей известной работе о национальном характере. Вспоминая о крайностях, присущих русским государственным и общественным деятелям — протопопу Аввакуму, Петру I, Льву Толстому (который, по свидетельству Зинаиды Гиппиус, следуя своей философии непротивления, даже не сгонял мух, садившихся на его лицо), Белинскому, Бакунину, Стасову, Салтыкову-Щедрину, Ленину с его соратниками и другим, он также делает вывод, что главной чертой русского характера являются максимализм и экстремизм, не знающие чувства меры. В качестве иллюстрации он приводит мнение одного из иностранных исследователей: «Русские — вулканы, или потухшие, спокойные, или в состоянии извержения. Под поверхностью даже самых спокойных и глупых таится жила энергии расы, ведущая к внутреннему огню и тайне человеческого духа». А лучшим выражением этого качества в русской литературе — качества, которое можно было бы назвать бытийным максимализмом, Лосский считает стихотворение Алексея Константиновича Толстого: «Коль любить, так без рассудку, / Коль грозить, такие на шутку, / Коль ругнуть, так сгоряча, / Коль рубнуть, так уж сплеча! / Коли спорить, так уж смело, / Коль карать, так уж за дело, / Коль простить, так всей душой, / Коли пир, так пир горой! »14.

Показательна в этом смысле разница нормативного мироощущения России и Запада. Когда западному человеку плохо? Когда всё вокруг плохо: не обустроено, не налажено, не расчерчено, непонятно, как жить. Вырванный из быта, западный человек ощущает себя вырванным из бытия. Для него это одно и то же. Когда плохо русскому человеку? Когда всё вокруг хорошо: расчерчено, налажено, обустроено, как жить — абсолютно понятно.

И только непонятно — зачем? Когда в этой жизни нет места для героического свершения. Не к чему приложить силы. Фактически — не для чего жить. Отсюда феномен известной русской тоски, чёрной скуки, якобы беспричинной, возникающей как бы из ничего, заставляющей человека совершать поступки, бессмысленные с обывательской точки зрения: уходить в пустынь, сражаться за свободу других, рубить просеку «на звезду»15, вести самоубийственный, разрушительный образ жизни. Данный любопытный феномен отмечен и в западной, и в русской литературе. «Это была скука, та, что в молодости двигала его пером, бросала его от женщины к женщине, заставляла его стравливать людей на снежном поле. <…> Скука была везде. Государства строились и уставлялись, как комнаты, чтобы заполнить скуку. Войны возникали из-за неё и театральные представления. Люди дрались на дуэлях, сводничали и клеветали, всё из-за неё, из-за скуки». Так Юрий Тынянов писал о Грибоедове, об эпохе Николая I, до невозможности расчерченной, бюрократически упорядоченной, которую Астольф де Кюстин назвал «империей каталогов». О том же свидетельствуют и фантастические «загулы» русских купцов, описанные литературой конца XIX — начала XX века, и не менее фантастические «загулы» русской и советской интеллигенции. Это тоже стремление вырваться из обыденности, причём тех людей, которые достигли определённого благополучия. Впрочем, уже в «Капитанской дочке» Емельян Пугачёв, царь-самозванец, рассказывая Петруше Гринёву притчу о вороне и орле, говорит, что лучше уж один раз живой крови напиться, чем триста лет падалью питаться.

Отсюда же проистекает и, выражаясь языком социальных наук, «нечувствительность россиян к факторам социального риска», то есть пренебрежительное отношение к собственному здоровью, безопасности, к самой жизни. Выражается это в речениях, что нам и «море по колено», и что «после первой не закусываем», и «что русскому здорово, то немцу — смерть». В координатах героического архетипа данное качество вполне естественно: какую цену может иметь жизнь, если она не освящена подвигом? А в ситуации большого свершения, в ситуации пересечения некоего бытийного рубежа жизнь опять-таки не имеет цены — это всего лишь плата за достижение подлинного и высокого смысла. Напомним о судьбе известных советских героев. Алексей Стаханов спился, не выдержав жизни «после подвига». Паша Ангелина (знаменитая трактористка) умерла от цирроза печени в 46 лет, поскольку, пренебрегая правилами безопасности, непрерывно работала с дизельным топливом и машинными маслами, Валерий Чкалов (знаменитый летчик) погиб, испытывая явно недоработанный самолёт. При неясных обстоятельствах погиб и первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Стремление к экстремальности — оборотная сторона мировоззренческой антиномии. Героическое сознание нации требует непрерывных жертв.

Антиномичность, то есть бытийный максимализм русского национального самосознания выражает себя и в неустроенности российского быта, что всегда удивляло иностранцев, приезжавших в нашу страну. Многие из них писали потом, что разгильдяйство и лень, неряшливость, бытовая неорганизованность — это неизменные качества русского этноса, этим он отличается от «цивилизованных народов» Европы. Правда, никто не мог вразумительно объяснить, откуда эти качества у русского народа взялись. Их постулировали, и только. Дескать, русские — такие по национальной природе своей. А всё, на наш взгляд, очень просто. Из русской жизни быт («средняя культура», согласно Бердяеву) непрерывно вытесняется бытием. Сверхнапряжение требует предельной концентрации сил, их на всё не хватает, и происходит сбрасывание периферических мелочей. Бог с ними с ямами на дорогах, с лужами, с покосившимися заборами и т. д., и т. и. Это всё ерунда. У русского человека есть дела поважнее.

Потому, вероятно, с таким трудом и формируется в России средний класс, источник стабильности и благополучия западной цивилизации, что всякую «срединность» русская культура категорически отвергает. Для среднего класса в русском языке образовалось уничижительное имя — «мещане», и уже сам термин этот, акцентированный культурой, тормозит позитивную идентификацию россиян с данной социальной стратой. Поскольку мещане — это люди, по определению, ограниченные, эгоистичные, замкнутые в своём душном, ничтожном мирке, озабоченные исключительно своим мелким личным благополучием. Данную характеристику среднему классу дал ещё Герцен, подразумевая под мещанством «сплочённую посредственность», «толпу без невежества, но и без образования», которой нет никакой надобности «в сильно обозначенных личностях, в оригинальных умах», «стёртых людей», наводящих «уныние пошлыми лицами, тупыми выражениями»16. А Горький, вторя ему, замечал, что «мещанин не способен видеть (в жизни. — А. С.) ничего, кроме отражений своей серой, мягкой и бессильной души»17. Подобных высказываний в русской/советской литературе сколько угодно. В самом деле, можно ли гордиться принадлежностью к среднему классу, если герои Достоевского и Чехова демонстративно жгут деньги — символ социального благополучия18, а в известном советском фильме подросток, протестуя именно против мещанства, отцовской «революционной» шашкой рубит шкафы и серванты — тоже символ тогдашней благоустроенности19. Кстати, как раз в те годы, когда материальный уровень советских людей ощутимо возрос, в «Литературной газете» прошла громадная дискуссия о «вещизме», о мании накопительства, неожиданно обнаружившейся у советских людей, и, что показательно, подавляющее большинство читателей «вещизм» категорически осудило. То есть, реально оправдывая его как факт, приобретая шкафы, телевизоры, стиральные машины и холодильники, они как явление его отвергали, считая чуждым и неестественным для страны, которая поставила перед собой великую цель — построение коммунизма.

Учитывая эту негативную проекцию на реальность, героический архетип можно также назвать «архетипом лени и разгильдяйства». Он обусловливает низкую бытовую культуру, характерную для России, что, несомненно, сказывается и на социальных, и на экономических отношениях. Зато взрывной, самоотверженный характер русской нации чрезвычайно эффективен в критические моменты истории. Собственно, это продемонстрировали Куликовская битва, народное ополчение в период Смуты, война с Наполеоном, битва под Москвой и Сталинградская битва во время Великой Отечественной войны.

Способность русских переломить самую безнадёжную ситуацию, собрать все силы и победить там, где победа кажется невозможной, тоже удивляла народы, более склонные к размеренному быту, а не к рискованному бытию. Добавим, что и ранняя идеология Октябрьской революции, которая в начале XX века воспламенила большинство россиян, заключалась в отрицании мещанского буржуазного быта во имя великого социалистического бытия. Она породила тот огненный вихрь, который преобразил Россию и позволил ей выжить и победить в ситуации, когда против неё, казалось, выступил весь «цивилизованный мир».

Куда летит птица-тройка?

Какой вывод можно сделать из сказанного? На наш взгляд, он вполне очевиден. Главное качество, которое характеризует русский национальный характер, — это его ярко выраженная антиномичность, бытийный максимализм, пронизывающий собой все сферы жизни. Наиболее эффективно русский характер работает лишь в крайних регистрах существования, игнорируя срединную (рутинную, бытовую) часть экзистенциального диапазона, которая является для него функционально пустой. Русский характер не признаёт медианности — золотой середины, носителем которой является западный средний класс.

Не удивительно, что в России не приживается западная экономическая модель, основанная не только на свободной инициативе и гражданских правах, но в значительной мере — на исторически выработанной приверженности западных обществ к повседневной кропотливой работе по наращиванию конкретных материальных благ. Это не для русского человека. В русском экзистенциальном каноне для подобных форм социального самоосуществления места нет. Не склонен русский человек возиться в перепревающем мусоре повседневности. Скучно ему ограничивать громадное вселенское бытие бытом крохотного благоустроенного мирка. Ему требуется нечто большее, нечто такое, чему он мог бы отдать все свои силы. Только тогда жизнь его обретает смысл.

Лучше всех эту архетипическую интенцию, вероятно, выразил Н. В. Гоголь, создав образ тройки, которая «понеслась, понеслась, понеслась»… «Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит: летят вёрсты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с тёмными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога нивесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сём быстром мельканьи, где не успевает означиться пропадающий предмет, только небо над головою, да лёгкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. <…> Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся позади. Остановился поражённый божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? <…> Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и косясь посторанива- ются и дают ей дорогу другие народы и государства».

История показывает, что русским лучше всего удаются бытийные «революции»: яркие прорывы, грандиозные преобразования, неожиданные решения, переворачивающие с ног на голову все обыденные представления о текущей реальности. Причём осуществляются они не отдельными, пусть даже выдающимися людьми, но — всей нацией, жаждущей утвердить на земле новый мир.

И вот здесь мы выходим на главное. Несмотря на явные достижения нынешнего стратегического планирования, несмотря на серьёзнейшую проработку его ведущих параметров и численных координат, не принимается в расчёт элементарная вещь: помимо экономики быта, которая универсальна, то есть внеличностна и едина для всех, существует ещё и метафизика бытия, национальный канон, этническое самосознание, у каждого народа — своё. Разница метафизик — это и есть разница национальных характеров. Причём при столкновении метафизики с экономикой метафизика, как правило, побеждает; она трансформирует наличную социально-экономическую модель, точно так же как и модель идеологическую, мировоззренческую, в ту бытийную конформацию, которая хоть сколько-нибудь соответствует основным этническим архетипам. В результате исходная модель деформируется и утрачивает эффективность.

Более того, если модель навязывать силой, если естественные архетипические интенции подавлять, то национальное сознание искажается — в нём начинают развиваться всевозможные комплексы и психические отклонения. Хорошим примером тому служит европейский XIX век. Этот век, помимо всех прочих определений, можно охарактеризовать ещё и как эпоху всеобщего лицемерия. «В продолжение целого столетия половой вопрос находился в Европе под карантином. Он не отрицается и не утверждается, не ставится и не разрешается, он потихоньку отставляется за ширмы. Организуется громадная армия надсмотрщиков, одетых в форму учителей, воспитателей, пасторов, цензоров и гувернанток, чтобы оградить юношество от всякой непосредственности и плотской радости. Ни одно дуновение свежего воздуха не должно коснуться их тела, никакой разговор, никакое разъяснение не должны потревожить их душевного целомудрия». Хуже того, «насылается на юношество безжалостное в силу своего непонимания поколение педагогов, причиняющее непоправимый вред детским душам вечными своими приказами быть „моральными“ и „владеть собою“. <…> Из таких орудий палит тогдашняя неистовая мораль, ничуть не задумываясь, по человеческим нервам. Таким мужицким, железом подкованным сапогом топчет педагогическая этика душевный мир подростка. Неудивительно, что <…> в результате этих насильственных оттеснений колеблется внутреннее равновесие несчётного числа людей и создаётся целыми сериями тип неврастеника, всю жизнь влачащего в себе свои отроческие страхи»20. Фрейдизм с его чрезмерным акцентом на сексуальность потому и возник, что большинство пациентов доктора Фрейда были невротиками именно этого типа. И также неудивительно, что пасторальный XIX век, веривший в просвещение, разум, прогресс, закончился гигантскими социальными потрясениями — войнами и революциями.

Сейчас в России наблюдается такое же шизофреническое раздвоение: аудиовизуальная культура у нас в основном западная, текстовая культура (литература, усваиваемая в школе) — русская, социальная и экономическая модели — западные, архетипы (исторически сложившиеся константы национального подсознания) — русские. Чем это может грозить, понятно. Не случайно по уровню психопатических отклонений — алкоголизм, наркомания, количество самоубийств — Россия занимает одно из первых мест в мире.

Лучшие качества русского этноса не востребованы. Те его цивилизационные преимущества, которые были выработаны долгой и трудной историей, пропадают втуне. Известный режиссер Андрей Кончаловский, который, видимо, как и многие творческие люди, обладает даром «опережающего чувствования», выступая на международном симпозиуме «Культура, культурные изменения и экономическое развитие», сказал, что «Россия представляет собой „энигму“ не только для Запада — всем знакомо выражение „crazy russians“ (сумасшедшие русские), — Россия остаётся „энигмой“ для самих русских, и, к сожалению, мы не пытаемся её расшифровать. Мне неизвестен какой-либо институт, который по заказу правительства работал бы над изучением типологии российского менталитета. Изучал бы <его> для практического применения»21.

Эти слова, насколько можно судить, никто не услышал. Между тем, у каждого народа своё место в истории, своё предназначение, своя судьба. Не следует причёсывать всех под одну гребёнку. Не надо учить рыбу летать, а птицу — плавать. Русский этнос не предназначен к спокойному размеренному существованию, где один день неотличимо похож на другой. Он предназначен не к быту, а к бытию. Можно, вероятно, приучить его быть, как все. Можно за одно-два-три поколения переделать его по чужим лекалам. Но это будет уже совершенно другой народ, и это будет совсем другая страна.

Вполне возможно, что мы больше от этого проиграем, чем выиграем. Тем более что ситуация в глобальном пространстве складывается критическая. Современный мир пребывает в состоянии перехода от индустриальной эпохи к эпохе постиндустриальной — когнитивной, информационной. Это громадный технологический поворот, который меняет все наши представления о том, как следует жить. Он требует колоссальных сил и колоссальной самоотверженности. Он требует энергии, сопоставимой с энергией пылающих звёзд. Кто будет этот поворот осуществлять? Вымирающие европейцы, тщетно пытающиеся сейчас сохранить хотя бы то, что есть? Выдыхающиеся американцы, растворяющиеся к тому же в потоках миграции из стран Третьего мира? Китайцы, находящиеся на грани социальных и экономических катаклизмов?

Быть может, склонность русского этноса не к деятельности, а к деянию, к решению грандиозных вселенских задач окажется тут решающей. «Русскость» станет востребованной — как ресурс, преобразующий настоящее в будущее.

Правда, сразу же возникает вопрос: способен ли нынешний русский / российский этнос вновь стать в авангарде истории? Сохранилась ли у него хотя бы остаточная вера в себя? Как «включить» русский канон, чтобы превратить рыхлое и апатичное население современной России в дееспособную нацию? Вообще, где тот подвиг, который мы можем и должны совершить? Где тот национальный проект, который мог бы пробудить «русскую метафизику»? Где сияющий горизонт, отблески которого озарили бы нам новый путь?

Дай ответ, Россия. Не даёт ответа…

Андрей Столяров. Битва в пути. О героическом архетипе в русском национальном сознании. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 10, страница 228-247

Скачать текст

Примечания

- The 2013 Legatum Prosperity IndexTable Rankings. — URL: http://www.prosperity.com/Ranking, aspx

- Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994. С. 26; Джандиьдин Н. Природа национальной психологии. Алма-Ата, 1971. С. 122; Ольшанский Д. Основы политической психологии. Екатеринбург, 2001. С. 294; Платонов Ю. П. Основы этнической психологии. СПб., 2003. С. 199; Никольский С. А., Филимонов В. П. Русское мировоззрение. Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литературе и философии XVIII — середины XIX столетия. М., 2008. С. 11-14; Моисеева Н. А. Национальный характер как проблема социально-философского анализа: автореф. дисс. … докт. филос. наук. М., 2012. С. 26-27.

- Столяров А. Окончательный диагноз // Русский міръ. Пространство и время русской культуры. СПб., 2011. № 3. С. 262-263.

- Ясенский Б. Человек меняет кожу. М., 1956.

- См., например, у Достоевского в романе «Братья Карамазовы»: «полячишко», «полячоночек мозглявенький» // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 15 т. Л., 1988-1996. Т. 9. С. 560, 401. Правда, заметим, что использует данное выражение не автор, а персонаж.

- Марков Б.В. Символическая защита: тотальность и тоталитаризм // Нева. 2011. № 6. С. 118-132.

- См., например: Нестеров Ф. Связь времён. Опыт исторической публицистики. М.: Молодая гвардия, 1984. С. 73, 81.

- Соловей В. Д. Кровь и почва русской истории. М., 2008. С. 463.

- Соловей В. Д. Кровь и почва русской истории. М., 2008. С. 464.

- Тишков В. А., Шабаев Ю. П. Этнополитология: политические функции этничности. Учебник для вузов. М., 2011. С. 45.

- Бердяев Н. Душа России // Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 31-32.

- Бердяев Н. Душа России // Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 31-32.

- Бердяев Н. Душа России // Бердяев Н. Судьба России. М., 1990. С. 31-32.

- Лосский Н. О. Характер русского народа // Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 265-267.

- Имеется в виду Афанасий Устюжанин, персонаж фильма Андрея Кончаловского «Сибириада», который, бросив всё, рубил просеку «на звезду».

- Герцен А. И. Концы и начала // Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М., 1955-1966. Т. 16. С. 141, 138.

- Горький М. Заметки о мещанстве // Горький М. Собр. соч.: в 30 т. М., 1949. Т. 23. С. 219.

- У Достоевского это происходит в романе «Идиот», у Чехова — в повести «Драма на охоте».

- Фильм «Шумный день» по пьесе Виктора Розова «В поисках радости».

- Цвейг С. Зигмунд Фрейд // Цвейг С. Вчерашний мир. М., 1991. С. 443-444.

- Кончаловский А. Русская ментальность и мировой цивилизационный процесс. — URL: http://www.polit.ru/article/2010/07/12/mentality