Поделиться "Виктор Лебрен. (Окончание)"

1,755 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

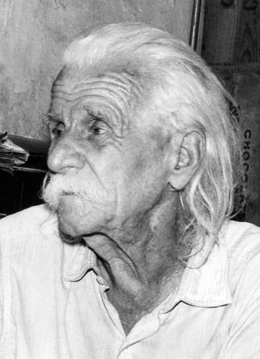

Виктор Лебрен (Lebrun). Публицист, мемуарист, один из секретарей Л. Н. Толстого (1906 г.). Родился в 1882 году в Екатеринославе в семье французского инженера, сорок лет проработавшего в России. Свободно владел русским и французским языками. Годы его жизни в России весьма подробно освещены в публикуемых воспоминаниях. В 1926 году Лебрен уехал во Францию, где прожил до самой смерти (1979).

Виктор Лебрен (Lebrun). Публицист, мемуарист, один из секретарей Л. Н. Толстого (1906 г.). Родился в 1882 году в Екатеринославе в семье французского инженера, сорок лет проработавшего в России. Свободно владел русским и французским языками. Годы его жизни в России весьма подробно освещены в публикуемых воспоминаниях. В 1926 году Лебрен уехал во Францию, где прожил до самой смерти (1979).

Окончание, начало в выпусках №8 №4

Глава шестая. УХОД

ДУХОВНОЕ РОЖДЕНИЕ

Человечество состоит из людей двух категорий.

Одни, большинство, принимают общепринятое за должное и уверенно катятся по рельсам, проложенным для них тем общественным устройством, в котором они рождаются. Эти люди расходуют свои умственные и нравственные силы исключительно на то, чтобы с наименьшей затратой энергии следовать по раз проторенным дорожкам.

Другие, — очень малое меньшинство, — наоборот, употребляют свои духовные силы на анализ общепринятого и на поиски новых путей.

Они понимают его недостатки, страдают от них и в муках ищут настоящих норм, соответствующих свойствам самих вещей и действительным отношениям между этими вещами, а не людским установлениям данного времени и места. Во всех многообразных областях человеческой деятельности эти люди поэтому неизбежно ищут собственных путей.

Весь действительный прогресс в человечестве был создан единственно и исключительно этими очень редкими представителями человеческого рода. Только эти люди, всегда внутренне свободные от влияния великого человеческого стада, вывели человеческий род из простого животного состояния.

Это они, и только они, научились употреблению огня и изготовлению каменных орудий. Это они стянули прут упругий послушной тетивой. Они приручили первых животных и перешли от охоты к скотоводству и, позже, — к земледелию. Наконец, только они, только эти живые духом, свободные люди, перерастающие и превращающие всё ложное и неразумное в традициях, создали все точные науки и весь изумительный технический прогресс последних веков.

Что же касается океана людского, индивиды его составляющие всегда умели только широко пользоваться плодами прошлых усилий этих своих умственных и нравственных антиподов. В настоящем же они, и порознь и скопом, силой всех своих учреждений, неизменно мешали и мешают работе этого прогрессирующего меньшинства. Во все века они издевались над ним, пытали, казнили его лучших представителей, и их гений, направляя его на выработку орудий порабощения и разрушения.

Лев Толстой не только весь без остатка принадлежал к людям другой категории, но среди великих новаторов и учителей человечества он был одним из самых крупных и одним из самых плодовитых.

Толстой-мыслитель пытался разрешить две самых основных проблемы для блага человечества: проблему личной жизни — проблему нормального общественного устройства. Он стремился найти такие формы личной жизни и такое общественное устройство, которые удовлетворяли бы высшим инстинктам в человеке: потребности в точном знании для своего руководства в практической деятельности и его потребности во взаимопомощи и мирном совместном сотрудничестве.

Духовные силы человека достигают своего расцвета годам к пятидесяти. Пора эта наступила для Толстого к концу семидесятых годов прошлого столетия. Подобно пальме в рассказе Гаршина*, которая переросла стеклянную крышу теплицы, Толстой пробил к этому времени тот искусственный небосклончик, под которым, на плечах голодающего народа, так удобно и покойно ютилось в то время его сословие. Мир тогда открылся ему во всей его необъятности. После нескольких лет напряжённых и тяжких исканий, всё величие, весь размах совершающейся революции жизни на этой планете стали наконец доступны его пониманию. Вся значительность биологической работы каждой личности, вся ни с чем не сравниваемая ценность высших инстинктов в человеке стала для него осознательной.

Он понял, что человек существует не для того, чтобы судить Вселенную и ждать от нее удовольствий, а для того, чтобы исполнять в ней свою долю положенной ему творческой работы. Миссия человека была ясна. Она состояла в том, чтобы сообразовать свою личную жизнь в общую организацию с его высшими инстинктами — умом и добротой.

С этого момента величайшие мыслители и учителя человечества стали ему спутниками и сотрудниками в его творческих усилиях на жизненном пути. Он увидал, что все они учили одному и тому же. Он увидал еще, что в прошлом толпа их последователей, и особенно ловкие вожаки этой толпы, неизменно возвеличивали и даже обоготворяли личность учителей лишь для того, чтобы под прикрытием внешнего культа скрыть самую сущность их нравственного учения. Ибо нравственное учение всех великих учителей всегда всюду обличало преступность уклада жизни богатого паразитирующего класса.

Умственная жизнь личности подобна восхождению на гору. С каждым годом кругозор личности расширяется. И когда мощный ум Толстого, со всей силой своей полувековой зрелости взглянул на жизнь людей своего крута с этой новой открывшейся ему возвышенной точки зрения, вся преступность жизни этого класса предстала ему во всей его наготе.

Он понял, что нищета трудящегося человечества, эта страшная безысходная нищета, кишащая во всех богатейших цивилизованных центрах, поразительная нищета, «растущая вместе с ростом богатства», отнюдь не представляет явления естественного, как времена года. Он понял, что нищета эта целиком создана и ежедневно тщательно поддерживается че- ловеком-паразитом, — что «пастбища богатых — бедные»; что тот хлеб, которым богатые кормят собак, эти люди ежедневно силой, хитростью и обманом отнимают у того, кто его производит.

Он увидал ещё, что в современном ему обществе всё так называемое просвещение: религиозное, политическое и экономическое, — имеет единственную цель — обмануть, запугать и запутать трудящееся человечество, чтобы грабить его с наименьшей затратой труда и капитала.

Поняв всё это, он с отвращением отшатнулся от жизни богатых классов. Уйти прочь от этого паразитирующего и забавляющегося сословия, отстраниться от участия в его преступлениях стало основной потребностью Толстого.

Он хотел отдать крестьянам яснополянские земли, переселиться с семьей в домик, где жил садовник и, оставив себе немного земли, жить с семьей крестьянским трудом. В этом желании не было ничего нелепого и неосуществимого. Крестьянская жизнь была вполне под силу пятидесятилетнему, физически крепкому Толстому. Для проверки и дальнейшего развития его нового миросозерцания, его личного и социального учения, для дальнейшего умственного и нравственного роста мыслителя, это участие в настоящей трудовой жизни было совершенно необходимым.

Но в ту пору у мыслителя уже была жена и восьмеро детей.

Рожденная и воспитанная в дворянской среде, Софья Андреевна Берс*, как и все в этом кругу, была лишена высших человеческих и духовных интересов. Толстой, «Лёвочка», как любила она называть его, был нужен ей как муж, как граф и мировая известность. Но как друг страдающего человечества, он был ей чужд и неприятен. О взаимном понимании и о согласии здесь не могло быть и речи.

Поэтому с той самой поры, которую мыслитель любил называть своим духовным рождением, у него начались коренные и непримиримые разногласия с женой и с той частью детей, которую Софья Андреевна сумела восстановить против отца.

Вред, который эта женщина, настойчивая и неразборчивая на средства, принесла мужу и детям, неизмерим. Если она не была способна быть, как говорил Гоголь, «хранительницей души своего мужа»*, она была обязана уважать самые священные его права и предоставить ему полную свободу по его усмотрению устраивать жизнь свою и тех детей, которые пожелали бы за ним последовать.

Это было тем более возможно, что имущественный вопрос отнюдь не стоял остро в семье Толстых. Отец согласился оставить семье авторские права на все сочинения, написанные до 1882 года, и выдал жене доверенность на ведение всех его имущественных дел. В первые годы моего знакомства Софья Андреевна говорила мне, что издание этих сочинений давало ей двадцать четыре тысячи рублей в год. Кроме того, у Толстых были имения, и, при отделении, каждому из детей выделялась его доля недвижимости. Я не раз слышал мельком цифру в двести тысяч рублей на сына.

Безысходность семейной драмы Толстого в очень значительной степени зависела от его личных особенностей — от его исключительной душевной чуткости и от его основных нравственных догматов.

В мужчине, при известной силе высших инстинктов, брачные отношения порождают глубокую и сильную внутреннюю связь с женщиной. Разорвать эту связь, скинуть с себя нравственные обязанности, которые она налагает, было для Толстого делом тем большей трудности, что связь эта находила могучую теоретическую опору в его догматах о ненарушении любви и о нерасторжимости брака. Ещё один догмат состоял в том, что «грех» половой жизни в браке «искупается» только рождением детей.

Эти душевные свойства и догматы давали в руки Софьи Андреевны в борьбе с мужем оружие непобедимой силы.

Атака начиналась с упрёков в жестокости. Когда это не действовало, следовала угроза лишить себя жизни и, наконец, как крайняя мера, — симуляция самоубийства. Младшие сыновья также весьма ловко пользовались тем же оружием. Они постоянно кутили, проигрывали в карты значительные суммы, страдали безденежьем и искали денежной помощи у матери. В борьбе с отцом они упрекали его в том, что он причиняет страдания матери.

Из столкновения этих сил слагалась та неотвратимая борьба, которая превращала для мирового писателя его семейную обстановку в сплошной ад.

«Романы кончаются тем, что герои и героини женятся, — написал однажды автор “Крейцеровой сонаты”, — надо начинать с этого, а кончать тем, что они разженились, то есть освободились друг от друга. А то описывать жизнь людей так, чтобы обрывать описание на женитьбе, это всё равно, что, описывая путешествие человека, оборвать описание на том месте, где путешественник попал к разбойникам». Говоря это, в отношении к СОБСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, он отнюдь не преувеличивал. Дневники и письма навсегда сохранили следы ужасной семейной обстановки в доме Толстого.

Уже в марте 1881 года, тотчас после того как Софья Андреевна настояла на переезде в Москву, она пишет сестре: «У нас часто бывают маленькие стычки в нынешнем году, я даже хотела уехать из дому. Верно, это потому, что христиански жить стали. По-моему, прежде, без христианства этого, много лучше было».

Три недели спустя Толстой записывает со своей стороны: «Начали разговор. Вешать — надо. Сечь — надо, бить по зубам без свидетелей и слабых — надо. Народ как бы не взбунтовался, — страшно. Но жидов бить — не худо. Потом, вперемешку, разговор о блуде, — и с удовольствием. Кто-нибудь сумасшедший — они или я».

Спустя некоторое время — новая заметка.

«Прошёл месяц — самый мучительный в моей жизни».

Через год в дневнике значится:

«Опять в Москве. Опять пережил муки душевные ужасные. Больше месяца».

Софья Андреевна записывает, со своей стороны, что муж громко крикнул ей, что самая страстная мысль его — уйти от семьи.

Так оно началось. И так оно продолжалось. Продолжалось изо дня в день и из года в год, без перерыва, всё обостряясь и углубляясь, в течение долгих тридцати лет.

И в этой нестерпимой обстановке мыслитель и художник должен был жить, творить и бороться.

Прозревший Толстой повел борьбу разом на три фронта.

Во-первых, он боролся с самим собой. На шестом десятке он в корне переделывал все свои графские привычки. Он вставал рано, бросил вино, охоту и курение, ел простую пищу и в часы, свободные от напряжённейшей литературной работы, не переставая, до усталости работал физически. В Ясной он старательно исполнял всю тяжёлую крестьянскую работу.

В Москве он ежедневно колол дрова, накачивал в кадку воду и подвозил её на санках к кухне. Одно время он ходил на Воробьёвы Горы с босяками пилить старые дрова.

Во-вторых, Толстой, писатель и обличитель, мужественно и бескомпромиссно бился с существующим строем. Так называемый «просвещённый абсолютизм девятнадцатого века»* не преследовал Толстого лично. Он боялся покрыть его ореолом мученичества, и потому бесстрашное слово Толстого, правдивое и резкое, могло тайно распространяться по всей России. За границей же оно переводилось на все языки и читалось во всех странах.

У СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

Наконец, третьей ареной, на которой без перерыва бился Толстой, была его домашняя жизнь, семья.

— Она и истерики устраивала, и под поезд бегала бросаться, и с кинжалом бегала, и со склянками с ядом, — рассказывала мне Марья Александровна* про Софью Андреевну. И Лев Николаевич, в чуткости сердца своего и по догмату своему о любви, жалел её и уступал, уступал еще, уступал всегда.

В первые мои посещения я, как и многие, бывал несколько удивлён несоответствием обстановки, окружающей мыслителя. Только с годами, шаг за шагом исследуя положение, я постепенно постиг истинно подвижническое долготерпение Толстого.

— Это хождение по острию ножа! — как-то сказал Толстой моему другу Илико Накашидзе* про свою домашнюю жизнь. Но никто ни разу не слыхал, чтобы он осуждал кого-либо из семейных. Когда дома случалось что-нибудь тяжёлое, он только приговаривал: «Это всё мои грехи». Про младших сыновей он говорил: «Что же делать? В их годы я был хуже них». И говоря это, он искренно не замечал, что клевещет на себя, ибо смолоду он работал не переставая, без устали, мыслил, писал и учился.

Однажды, ещё в 1906 году, мы с Марией Александровной Шмит ходили после завтрака по яснополянскому парку между двух тесных рядов вековых лип. Рядом его домашние играли в теннис.

— Плей!.. Аут!.. Нет, не аут!.. — доносилось оттуда.

Вдруг из кустов вышел к нам Лев Николаевич. Меня сразу поразило выражение страдания на его лице, — каку тяжело-больного.

— Ужасно, нестерпимо! — тихо сказал он, наклоняясь к нам. — Прежде, когда народ не замечал этого, ещё можно было терпеть. Но теперь, когда всем это режет глаза, эта жизнь невыносима. Надо уйти… Это выше моих сил… — голос его дрогнул, и он, быстро отвернувшись, пошёл продолжать свою одинокую прогулку.

Вечером того же дня, когда я вошёл в кабинет, Лев Николаевич в сумерках, как-то странно, сидел один у стенки, вдали от стола, на самом проходе, глубоко задумавшись. Я хотел тихо пройти мимо, взять для записи письма. Но он, вдруг резко махнув рукой, точно отгоняя от себя навязчивую мысль, с жаром заговорил:

— Для меня так ясно, что куда бы я ни уехал, через два дня там же рядом опять появится Софья Андреевна со своими лакеями, докторами, и всё это пойдёт по-старому!

Я был в то время уже достаточно знаком с трудовой жизнью, практического знакомства с которой графиня лишила мужа. Я знал, что, действительно, не участвовать в зле мира невозможно.

— Что же, Лев Николаевич, ведь и в других условиях тоже будет полно дурного, — говорю я как могу успокоительней.

— Что вы!..Что вы!.. Как можно!.. — воскликнул Толстой, сурово хмуря свои лохматые седые брови.

Я так был поглощён в то время интересом и значительностью деятельности Толстого, что мало обратил внимания на этот разговор. Учитель и тогда уже был так стар, что я не мог серьёзно думать о возможности для него коренной перемены жизни. Мне только вспомнился рассказ Илико Накашидзе о том, как Лев Николаевич однажды, много лет назад, уже совсем уложил в чемодан бельё и вещи, чтобы навсегда бежать из дому, но после, поняв, что ему всё равно не укрыться, и пожалев жену, вновь разложил всё по местам.

Несколько дней спустя после этого разговора молодые члены семьи после вечернего чая сидели с отцом на веранде.

Двое сыновей, оба помещики очень правых взглядов, жаловались на судьбу: народ совсем вышел из повиновения, всюду поджигали, обирали помещиков, старые традиции оскорблялись…

— Не остаётся никакого смысла в жизни, — повторяли они уныло и удручённо.

Отец задумчиво слушал.

— Всё это не такие большие беды, чтобы их нельзя было терпеть, — заговорил он наконец убеждённо. — Каждое поколение имело свои крупные бедствия. У наших дедов это был Наполеон, холера, наводнение, землетрясение… У каждого поколения свои испытания, которые надо нести.

— Да, тебе хорошо говорить, — резко перебил отца сын Андрей, — ты уйдёшь к себе в кабинет, запрёшься и ничего не знаешь.

Толстой заметно заволновался.

— Да, мне так хорошо, что я каждую неделю чемоданчик укладываю! — с совершенно несвойственной ему горькой усмешкой проговорил он. — И вот, дотерпел же до сих пор, — и он поднялся и скрылся за дверями.

МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Этот разговор тогда глубоко огорчил меня и озаботил. Но когда года через полтора я опять приехал с Кавказа провести месяц подле любимого учителя, я начал уже серьезно страдать за него.

В Ясной я нашёл много нового. В соседнем именьице, в Телятниках, поселился В. Г Чертков, вернувшийся из Англии после амнистии. Он содержал тут целый штат, более десятка, переписчиков. Все более или менее законченные вещи Толстого переписывались, копии отсылалась в Англию для хранения. Запрещённые же цензурой произведения, которые Толстой желал обнародовать, переписывались на машинке с двадцатью четырьмя копиями и рассылались друзьям в запечатанных конвертах. Друзья переписывали их по много раз и распространяли в народе.

В Англии В. Г. Чертков издавал сочинения Толстого по-русски и руководил переводами их на иностранные языки. Приехав в Россию, он нашёл Толстому прекрасного секретаря, знавшего стенографию, и сам оплачивал его. Николай Николаевич Гусев всецело разделял взгляды Толстого. Это был первый настоящий секретарь у мирового писателя. Младшая дочь Александра возмужала. Она была предана отцу и оказывала ему большую нравственную поддержку. Она также изучила стенографию и переписывала рукописи. Помогали и друзья, часто посещавшие Ясную. В делах царил порядок.

Зато другая часть семьи была всё время настороже и очень недоброжелательным взглядом провожала большой саквояж Черткова, с которым тот ежедневно приезжал за рукописями. За спиной Толстого постоянно возникали разговоры о праве собственности на его произведения, о его «двадцати пяти внуках», о том, что на сочинениях Толстого наживаются чужие, а семейные лишены этого дохода и т. п.

Однажды, к моему великому ужасу, Софья Андреевна при мне и младших сыновьях прямо в глаза бросила это Льву Николаевичу.

У старца кровь отхлынула от лица, и он сгорбился, ноги подогнулись…

— Соня! И так мне справедливо тычут в нос, что я живу в роскоши, — произнёс он ослабевшим от волнения голосом. Но и на этот крайний довод последовали возражения настойчивые, продолжительные. У меня сердце перестало биться. Я выбежал из комнаты и расслышал только, как Лев Николаевич дважды убедительно произнёс сдавленным от волнения голосом: — Последнюю честь!.. Последнюю честь!..

Несколько дней я, молодой, здоровый, не мог оправиться от потрясения.

Авторские права Толстого представляли огромное состояние. Чтоб составить себе представление о его размерах, достаточно вспомнить, что «Воскресение», по мере его появления в журнале «Нива», полностью передавалось в Америку по телеграфу… За несколько лет до смерти Толстого, редактор одной газеты в Соединенных Штатах предложил ему по два американских доллара за каждое слово, за одно только право первого печатания, безразлично — статей или художественных произведений. Писатель резко отказал ему. Что же можно было выручить за отдельные издания, за переводы на все языки, за постановку пьес во всем мире!..

После виденного мне стало ясно, что враждебно настроенная часть семьи не остановится ни перед чем, чтобы в последнюю минуту вырвать у умирающего завещание. В случае же неуспеха, она уже после смерти сумеет обойти последнюю волю Толстого. А мыслитель, в доброте своей, ещё наивно полагал тогда, что его заявления в газетах или заметки в дневнике было достаточно, чтобы право свободно издавать его сочинения было доступно для всех.

Надвигалось нечто ужасное. В течение тридцати лет Льва Николаевича мучили и преследовали. Ему не дали прожить так, как он того хотел, и теперь его собираются обмануть и предать. У него собирались отнять его «последнюю честь»! Если 6 он был приговорён к смерти, я постарался бы разделить его участь. Но теперь!.. Как предупредить его? Он был так стар, так утомлён нравственно. А я был так молод!..

Что же думает об этом Марья Александровна? Видит ли она опасность, как я её вижу? Отдаёт ли она себе отчёт?..

В один из ближайших вечеров, сидя с ней в её одинокой избушке подле крошечной жестяной лампочки, я очень осторожно и издалека повёл разговор на настроение наследников нашего престарелого любимого учителя. Марья Александровна как-то резко, почти грозно подхватила мои слова. Видно было, что я коснулся давно наболевшего места.

— А, милый мальчик, и вы поняли это… Не успеет Лев Николаевич умереть, как они присвоят его рукописи и авторские права. Софья Андреевна недаром увезла в московские музеи всё, что там написано против неё. Непременно уничтожит! Она ведь свой дневник пишет. Вы этого не знаете? Да, милый мальчик, пишет. И всё против Льва Николаевича!.. Ну, да бог с ней… Милый Лев Николаевич не знает людей. Он и не подозревает, что возможно что-либо подобное, что могут нарушить его последнюю волю… Я много думала об этом и решила не вмешиваться. Слишком жаль Льва Николаевича. Ведь он никогда не согласится обратиться к властям и сделать официальное завещание…

Этот разговор укрепил во мне то чувство бережности, которое запрещало мне касаться этого предмета. Учитель был окружён надёжными друзьями. Я знал, что они сделают всё, что только будет возможно. И потому, затаив в себе великую печаль и опасения, я вернулся к своему хозяйству на Кавказе.

ДНЕВНИКИ

Это было зимой 1908 года.

С той поры всё пошло ещё хуже, ужаснее. Графиня во что бы то ни стало хотела настоять на своём и добиться права собственности на все сочинения мужа. Редкая неделя проходила в Ясной без сцен, истерики и симуляций самоубийства.

Двадцатого января 1909 г. — приезд в Ясную тульского епископа Парфения*. Толстой начинает понимать величину угрожающей ему опасности и пишет в дневнике:

«Особенно неприятно, что епископ просил Софью Андреевну дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы не придумали они чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я “покаялся” перед смертью. И потому заявляю, что всё, что будут говорить о моём предсмертном покаянии и причащении — ложь. Повторяю при этом случае и то, что похоронить меня прошу без так называемого богослужения». И несколько дней спустя:

«После моей смерти я прошу моих наследников отдать землю крестьянам и отдать мои сочинения, не только те, которые отданы мною, но и все, все, — в общее пользование».

В июле 1909 г. Толстой получил приглашение на конгресс мира в Стокгольме* и стал готовить доклад. Софья Андреевна возражает против поездки, устраивает истерику и угрожает отравиться морфием. Толстой вырывает у неё пузырек и в конце концов из жалости к ней уступает.

А присутствие Толстого на конгрессе было бы мировым событием.

Иногда он с особой ясностью различает действительное положение дела.

«Страшно хочется уйти. Едва ли в моём присутствии здесь есть что-нибудь нужное. Тяжёлая жертва во вред всем»…

«Какой большой грех я сделал, отдав детям состояние. Всем повредил, даже дочерям. Ясно вижу это теперь».

Иногда, как это было в продолжение всей его жизни, сострадание к жене берёт верх ещё и теперь. В июне 1910 г. он записывает:

«Хочу попытаться сознательно бороться с Соней добром, любовью».

Но именно с этого момента графиня удваивает свою энергию в борьбе за рукописи и авторские права. Это озлобление и истерическое состояние её продолжалось до самого конца.

Вскоре она симулирует отравление опиумом. Через несколько дней ночью в истерике убегает в сад. После этой ночи Толстой записывает в дневнике:

«Жив еле-еле. Ужасная ночь. До четырёх часов. Ужаснее всего был Лев Николаевич. Он меня ругал, как мальчишку, и приказывал идти в сад за Софьей Андреевной».

Через несколько дней новая симуляция отравления опиумом с требованием выдать ей дневники.

Но Толстой уже принимал решительные меры против насилия жены и младших сыновей. Он тайно от них, с помощью друзей, писал формальное завещание. Он оставлял авторские права и все рукописи дочери Александре с тем, чтобы она предоставила во всеобщее пользование право издавать и переводить всё им написанное. Право первого издания посмертных сочинений оставалось Александре Львовне с тем, чтобы она за вырученные деньги выкупила у матери восемьсот десятин яснополянской земли и отдала их крестьянскому обществу. Дом же и пятьдесят десятин яблочных садов оставались семье.

22 июля 1910 г. Толстой в лесу, прячась от всех, в третий и последний раз переписал окончательную редакцию своего завещания.

Нотка бодрости появляется в дневнике:

«Дома опять натянуто, мучительно. Терпи, казак».

27 июля сын Андрей явился к отцу и потребовал от него завещания в столь резкой форме, что лучше не повторять того, что мне передали об этом друзья. Отец объявил ему, что не желает отвечать на вопрос о завещании, и записывает:

«Я не верю, чтобы они желали только денег. Это ужасно. Но для меня только хорошо».

Серьёзность борьбы, которую он начал, побуждает Толстого завести особый интимный дневник, который никто не читал бы.

29 июля 1910 г. «Начинаю новый дневник, настоящий дневник для одного себя*.

Нынче надо записать одно: что, если подозрения некоторых друзей моих справедливы, то теперь начата попытка достичь цели лаской. Вот уже несколько дней она целует мне руку, чего прежде никогда не было; и нет сцен отчаяния… Мне легко ошибаться в добрую, любовную сторону. Я совершенно искренно могу любить её… Но нельзя же лишить миллионы людей, может быть, нужного им для души, повторяю — может быть. Но даже, если есть только самая малая вероятность, что написанное мною нужно душам людей, то нельзя лишить их этой духовной пищи для того, чтобы Андрей мог пить и развратничать и Лев мазать и…».

31 июля Толстой тайно подписал объяснительную записку к завещанию о том, чтобы все его писания не составляли ничьей собственности, и что издание и редактирование их предоставляется им Черткову.

3 августа. «Вечером тяжёлая сцена. Чувствовал такой прилив к сердцу, что не только жутко, но больно стало».

б августа. «Думаю уехать, оставив письмо, и боюсь за неё, хотя думаю, что ей было бы лучше». И он уезжает отдохнуть от дрязг в имение дочери Татьяны.

20 августа. «Ездил верхом, и вид этого царства господского так мучает меня, что подумываю о том, чтобы убежать, скрыться».

И в «тайном» дневнике он делает запись, как бы подводящую итог его сорокавосьмилетнего супружества. Странный итог!

«Нынче думал, вспоминая свою женитьбу, что это было что-то роковое. Я никогда даже не был влюблён, а не мог не жениться!».

2 сентября графиня, в отсутствие мужа, устраивает в его комнатах молебен с водосвятием для «изгнания духа Черткова». И вот в дневнике вновь появляется нотка бодрой решимости:

«Дома так же мучительно тяжело. Держись, Лев Николаевич. — Стараюсь».

16 сентября. «Тяжело, что в числе её безумных мыслей есть мысль о том, чтобы выставить меня ослабевшим умом, и потому сделать недействительным моё завещание, если есть таковое».

22 сентября. «Еду в Ясную, и ужас берет при мысли о том, что меня ожидает». В полночь он приехал. «Упрёки, слёзы». В первую же ночь графиня нашла «тайный!» дневник мужа в голенище его сапога. Она унесла его к себе! На третий день после этого происшествия она в своей комнате дважды стреляет из пистолета. На вопрос пришедшего мужа она отвечает, что хотела видеть, какой у него будет вид, если она убьёт себя, чтобы знать, любит ли он её.

3 октября у Толстого глубокий обморок, длившийся более двух часов. Из найденного ею тайного дневника, Софья Андреевна догадалась о существовании завещания. Сцены и волнения не прекращаются. Она пишет мужу письмо с увещеванием уничтожить завещание. Она подкарауливает мужа на его прогулках, подозревая свидания с Чертковым.

СОВЕТ МАРИИ ШМИТ

26 октября вновь приезжает сын Андрей. В тот же день Толстой поехал к Марье Александровне. Он долго говорил с ней о своей жизни и сказал, что решил уйти. Марья Александровна убеждает его не делать этого.

— Душечка, не уходите. Это слабость, Лев Николаевич, это пройдёт, — говорит она. Толстой задумался.

— Да, это слабость, — ответил он, — но это не пройдёт.

После этого разговора Марья Александровна осталась в великом волнении.

В Толстом же разговор этот вызвал новый прилив сострадания к жене.

«Всё больше и больше тягощусь этой жизнью. Марья Александровна не велит уезжать, да и мне совесть не даёт. Терпеть её, терпеть, не изменяя положения внешнего, но работая над внутренним».

Однако кошмар возможности над ним насилия с целью исторгнуть у него завещание и симулировать его покаяние и возврат к православной церкви так давил Толстого, что в эти дни он почувствовал потребность перечесть «Братьев Карамазовых» Достоевского. В ночь с 27 на 28 октября 1910 г. книга была раскрыта на том месте, где сын делает насилие над отцом. Яснополянский дом обращён теперь в Толстовский музей, и книга так и осталась навсегда лежать в этом положении на столе в кабинете мыслителя.

В эту ночь Толстой заснул около двенадцати. В три часа он проснулся. Дверь его спальни, ведущая в кабинет, была заперта. Но через щели он увидел свет и услышал, как Софья Андреевна осторожно вошла и стала шарить на столе. Очевидно, как и в предшествовавшие ночи, она искала завещание. Во что бы то ни стало она с сыновьями хотела вырвать у него и ту часть авторской собственности, которую он хотел отдать всему человечеству. Стало ясно, что ничто уже не могло остановить их… Неудержимое отвращение и возмущение поднялось в душе Толстого. Он попытался заснуть, но от волнения не мог. Проворочавшись около часу, он зажёг свечу и сел на постели. Внезапно дверь в спальню отворилась и появилась Софья Андреевна. Участливым голосом она спросила о здоровье и выразила удивление, что он не спит. Толстой задыхался от возмущения. Но он победил себя и не выдал своего волнения. И тут, как только Софья Андреевна удалилась, он вдруг принял окончательное решение…

Раз, ещё восемнадцатилетним юношей, я говорил с учителем о своих несогласиях с матерью. На его неизменный настойчивый совет уступать, я тогда с горячностью выложил ему давно приготовленное возражение.

— Если бы молодые поколения всегда уступали старшим, мы теперь жили бы ещё в каменном веке!

— Разумеется, есть предел, дальше которого нельзя и не следует гнуться, — не колеблясь, отвечал учитель.

С каким истинно подвижническим самоотвержением Толстой отодвигал этот предел! Он, как тростник, гнулся перед неистовым натиском бесчестной и бессердечной корысти. Но наконец ни на чём не основанные требования перешли всякие пределы, и он выпрямился.

Наскоро написал он прощальное письмо жене. Разбудил Душана Петровича Маковицкого и дочь Александру. Им поручил уложить самое необходимое, асам, боясь быть застигнутым, пошёл на конюшню закладывать лошадь…

Страшная, потрясающая и нелепая драма!

На восемьдесят втором году жизни любимый всем миром, гениальный писатель, как преступник, должен был бежать ночью!.. Бежать из своего родного дома!

Толстой бежал через большой яблочный сад по тропинке, ведущей на конюшню. Он бежал один в глухую полночь, в непроглядной тьме холодной осенней ночи…

Сзади — ужасный призрак быть настигнутым и вновь окунутым в ту нестерпимую обстановку, в которой он задыхался тридцать долгих лет!

Впереди, наконец, — нравственная свобода, долгожданная, желанная!.. Возможность, наконец, хоть не надолго, хоть перед смертью, расправить душу. Возможность исполнить заветный долг перед совестью и перед трудящимся человечеством!..

Толстой дрожал всем телом. От волнения он сбивается с тропинки. Стараясь вновь найти её, он бросается из стороны в сторону, но попадает ещё глубже в чащу. Он накалывается, пробует идти в другую сторону, ударяется о стволы старых яблонь, падает и теряет шапку. Долго тщетно ищет он её ощупью по мокрой траве. Наконец ему удаётся вновь нащупать тропу под ногами, и он возвращается домой.

Взяв другую шапку и фонарик, он опять бежит на конюшню и теперь добирается до цели. Он спешит. Дрожащими старческими руками он помогает кучеру запрягать. И наконец уезжает. Уезжает, чтобы не вернуться больше. Преданнейший друг, доктор Душан Маковицкий, сопровождает его.

В ОСИРОТЕВШЕЙ ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

После её разговора с Толстым, волнение Марьи Александровны всё усиливалось и усиливалось. В ночь с 27 на 28 октября она не могла уснуть, и утром, несмотря на простуду и душивший её кашель, запрягла своего старенького коня и поплелась в Ясную. Но престарелого своего друга она уже не застала. В доме все были в величайшем беспокойстве.

Причиной суматохи была Софья Андреевна…

В 1862 году Толстой написал Софии Берс своё первое письмо с предложением*. Он заканчивал его фразой, раскрывавшей самые недра его души, выражавшей все его наболевшие сомнения, все его самые серьёзные опасения:

«Только ежели от всей души, СМЕЛО вы можете сказать «да», а то лучше скажите «нет», ежели в вас есть тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать «нет», но я его предвижу и найду силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду любим, как я люблю, это будет ужасно! ».

Ни мать, ни дочь даже не прочитали тогда этого краткого письма до конца! Графиня сама рассказывает это в своих воспоминаниях, не отдавая себе отчета во всём значении этого факта. Софья тут же побежала к ожидавшему ответа Толстому и весело сказала: «Разумеется, да!».

И вот теперь, сорок восемь лет спустя, с последним письмом своего мужа* она поступила точно так же. Она прочла только первую строчку: «Отъезд мой огорчит тебя…», бросила письмо и побежала в пруд топиться. А между тем далее Толстой писал следующее:

«Положение моё в доме стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твоё и моё положение, но не изменит моего решения».

За Софьей Андреевной бежал кучер, случившийся тут, бежала дочь, Александра, секретарь, повар в белом одеянии, два лакея и другие. Софья Андреевна поскользнулась на мостках, где стирают бельё, и упала в пруд в неглубоком месте, её вытащили и принесли домой.

Видя такое её состояние, Марья Александровна не нашла возможным оставить её одну. Она провела с ней несколько дней, ночуя в её комнате, ободряя и успокаивая ее.

КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ЖИЗНИ

Убегающий Толстой к вечеру того же дня заехал повидаться со своей сестрой Марьей Николаевной*, игуменьей монастыря в Шамардине. В этом уединённом селе, вдали от железной дороги, он думал нанять себе избу. Престарелый мыслитель мечтал отдохнуть тут некоторое время от пережитых потрясений. Хотел собраться с мыслями и спокойно выбрать место для своего окончательного поселения.

Но на другое же утро приехала Александра Львовна и привезла тяжёлые вести, сильно встревожившие отца. Сотрудник газеты «Русское Слово» телеграммой сообщил графине о месте пребывания беглеца. Младшие сыновья с матерью заказали экстренный поезд и ехали ловить его. Софья Андреевна заявила: «Теперь я не буду так глупа. Я глаз с него не спущу, я спать буду у его двери».

Было необходимо, ни минуты не медля, ехать дальше. Чтобы не пропустить последнего поезда, измученный старец в три часа ночи отправился в путь. Опять в темноте и холоде неслись они на телеге по ужасной дороге. Опять наполненный до отказу табачным дымом вагон, духота, вынужденное стояние на площадке, чтобы не задохнуться, и через несколько станций — озноб, жар и вынужденная остановка в Астапове.

Нельзя без острой боли читать то, что писал друзьям убегающий Толстой: «Не могли бы вы найти мне маленькую, но ОТДЕЛЬНУЮ и тёплую хату?» — пишет он крестьянину Новикову*. А через некоторое время, с дороги, видя с ужасом, что болезнь задержала его в Астапове, он в отчаянии телеграфирует Черткову: «Вчера заболел. ПАССАЖИРЫ ВИДЕЛИ. ОСЛАБЕВШИ ШЁЛ С ПОЕЗДА, БОЮСЬ ОГЛАСКИ. ПРИМИТЕ МЕРЫ. ИЗВЕСТИТЕ. Николаев*».

Но преследователи не считали себя обязанными соблюсти самое священное право великого старца. После долгой трудовой жизни, посвящённой исключительно служению человечеству, он просил только «отдельную хату» и несколько недель покоя перед смертью, — мерзкие, отвратительные в своей преступности семейные и люди отказывали ему в этом !..

Прелестный в своей любезности начальник железнодорожной станции Иван Иванович Озолин* тотчас же переселился с семьёй к соседям и предоставил заболевшему писателю свою квартиру в станционном здании. Формального права на это он, конечно, не имел, и это причинило ему большие неприятности со стороны начальства и полиции.

Когда в Геленджике я узнал из газет о «бегстве» Толстого, я вздохнул свободнее. Я испытал одновременно и радость, и беспокойство. «Последняя честь» любимого учителя была спасена. Он ускользнул из рук преследователей. Но куда ему деться? Как было скрыть Толстого в России того времени? Толстого, знакомого каждому школьнику, каждому грамотному человеку? А мне? Где искать его? Как дать знать, что я в его распоряжении, готов приютить его, или сам ехать, куда нужно?

Я знал его совершенно исключительную деликатность и очень боялся, что из боязни стеснить меня он поселится где-нибудь в более трудных условиях и в худшем климате. В моём распоряжении был достаточно просторный домик на краю села. И жил я в самом центре многочисленной группы интеллигентных земледельцев, привыкших скрывать беглецов, вполне преданных любимому писателю. Столь благоприятных условий не существовало нигде в России того времени.

Едва я прочёл в газетах, что беглецы задержались на маленькой железнодорожной станции, я побежал на телеграф.

«Астапово. Доктору Маковицкому. Жду распоряжений. Приглашаю.

Лебрен».

Но в великой книге судеб было написано иначе. Болезнь задержала Толстого в Астапове. Туда прибыл Чертков, преданные доктора. Я мог быть спокойным. Они защитят последние дни моего любимого учителя и не допустят духовенство надругаться над умирающим, симулировать его возврат в «лоно православной церкви».

На всякий случай я приготовился к отъезду и, предоставив себя таким образом в распоряжение беглецов, почувствовал свой долг исполненным и стал ждать.

Увеличивать своим присутствием сутолоку на маленькой станции было бы совершенно бесцельно. С экстренным поездом туда приехала графиня с сыновьями. Они остались жить в вагонах на запасном пути. Прибыли туда и духовенство со «святыми дарами», полицейские чины, тайные и в мундирах, множество журналистов и специальные телеграфисты, добавочные, вследствие безостановочного потока телеграмм служебных, газетных и семейных!..

Но великий мыслитель уже окончательно выскальзывал из рук своих преследователей.

б-го ноября он нашёл силы сказать дочерям:

— Только одно советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва…*

Старший сын Сергей, сочувствовавший отцу и бывший при нём в последние минуты, пишет: «Тяжёлое, даже скажу ужасное впечатление на меня произвели его слова, когда он сказал нам громким убеждённым голосом: “Удирать!.. Надо удирать!..”».

Это были его последние слова. После них он произнёс всего одну невнятную фразу: «Истина… Люблю много… вас они…».

ЗЕЛЁНАЯ ПАЛОЧКА

Так царские власти, духовенство, часть семейных и современники до последнего вздоха преследовали мыслителя, только для бездыханного тела хранили, эти люди, внимание, заботы и почёт!

Толстой бежавший, Толстой освобождённый, пожелал ли бы он перевозки своего мёртвого тела? Или, подобно великому вождю Израиля*, он предпочёл бы, чтобы грядущие поколения могли повторять: «Никто не знает места погребения его и даже до сего дня? ! ».

Как бы там ни было, но жизнь решила иначе. Экстренный «траурный» поезд вернул останки мыслителя в тот самый дом, откуда он бежал.

Несмотря на все полицейские ухищрения, тысячи людей, мужчин и женщин, отовсюду съехались в Ясную Поляну.

Длинной, долгой чередой через весь дом прошли они перед открытым гробом. Далеко в лес проводили они простенький гроб, и у одинокой могилы, вырытой мужиком, бывшим учеником Михаилом Зориным, все преклонили колена.

На коленях толпа пела «Вечную память».

В отдалении в лесу виднелись конные жандармы.

Вдруг чей-то резкий голос пронизал тишину:

— Полиция, на колени! — И царские чины спешились и исполнили повеление.

Гроб медленно опускали…

И с этих пор — между дубами, у неторной дороги, по которой мыслитель ходил к реке, на краю оврага старого Заказа, откуда открывался тогда вид на отдалённый лес, — маленький могильный холмик этот на целые века, до тех пор, пока не изгладится последний след его, хранит дивную, заветную повесть.

Не без причины мировой писатель указал на это место, на случай, если смерть застанет его дома.

Три четверти века назад поэтичный десятилетний Николенька Толстой приводил сюда своих младших братьев, чтоб показать, где им зарыта чудесная Зелёная палочка*. Великая тайна была начертана на этой палочке. Узнав её, все люди станут счастливы. На земле не будет более страданий. Исчезнет злоба в мире. Все люди будут соединены в любви. Все будут «муравьиными братьями»*. В гостиной дети любили изображать этих «братьев», садясь под кресла, завешанные платками.

Младшему Льву было тогда пять лет. И этот образ всеобщего братства, эта вера в существование знания, которое, будучи обнародовано, освободит народы и уничтожит в мире зло, были зародышами его нравственного учения.

Мы не знаем, откуда до Николеньки дошло веяние нравственных усилий средневековой секты. Как и все «еретические» секты, «моравские братья»* вели своё происхождение от проповеди самого Христа. Когда его возвышенный идеал братства и добра был затоптан сильными мира сего и обращён в оплот тягчайших преступлений, одни только неисчислимые секты остались хранить его заветы. Так, в пятнадцатом веке Петр Хельчицкий*, простой неучёный человек, написал сильную обличительную книгу «Сеть веры». Он указал в ней, как «крупные киты — император, Папа и их верные слуги разодрали сеть веры» и как таким образом растерялись все люди, которых в бедности и смирении успело объединить новое учение. Последователей этого «еретика» стали именовать «Моравскими братьями». Книга его была издана (1521), и учёные лингвисты сохранили её как памятник средневековой славянской письменности.

Через пятьдесят лет после своих детских паломничеств к «Зелёной палочке» ПРОЗРЕВШИЙ Лев Толстой разыскал книгу в Академии наук. Он издал её со своим предисловием* и увековечил творение и автора, поместив в своём «Круге чтения на каждый день» его биографию и три обширные выдержки из книги.

В свою очередь, бесстрашная неутомимая проповедь Толстого дала опору неисчислимым умам в их неравной борьбе с организованным преступлением. Тысяча сто восемьдесят «Дел» о преследовании мыслителя хранили в своих архивах царские опричники! Но семьсот тысяч листов рукописей, написанных Толстым, хранятся теперь в Москве в его Музее.

РОКОВАЯ ВЕСТЬ

В Геленджике длинными зимними вечерами мы раз или два в неделю сходились у кого-нибудь из крестьян. Читали вслух, обсуждали текущие события и наши хозяйственные дела.

Собрание 7-го ноября было людное. На самом краю села маленькая украинская хата со свежевымазанным коровьим навозом земляным полом и со стенами, белыми как снег, была полна мужчин и женщин. Им только что кончили чтение нескольких глав из «Отверженных» Виктора Гюго, и все хором пели замечательный гимн* Хомякова*, очень любимый сектантами.

Земля трепещет. По эфиру

Катится гром из края в край.

То божий глас. Он судит миру,

Израиль, мой народ, внимай!

Израиль, ты мне строишь храмы,

Те храмы золотом блестят,

И в них курятся фимиамы,

И день и ночь огни горят.

К чему мне своды ваших храмов?

Бездушный камень, прах земной?

Я создал землю, создал воды,

Я небо очертил рукой.

Хочу, и словом расширяю

Предел безвестных вам чудес,

И бесконечно созидаю

За бесконечностью небес.

К чему мне злато? В глубь земную,

В утробу вековечных скал

Я влил, как воду дождевую,

Огнём расплавленный металл.

Он там кипит и рвётся

В оковах мрачной глубины,

А ваше серебро и злато

Лишь всплеск той пламенной волны!

К чему огни? Не я ль светила

Зажёг над вашей головой?

Не я ль, как искры из горнила,

Бросаю звёзды в мрак ночной?

К чему куренья? Предо мною

Земля со всех своих концов

Кадит дыханьем, под росою,

Благоухающих цветов!

Твой скуден дар. Есть дар бесценный,

Дар, нужный богу твоему.

Ты с ним явился примиренный,

Я все дары твои приму.

Мне нужно сердце чище злата

И воля крепкая в труде!

Мне нужен брат, любящий брата,

Нужна мне правда на земле!

Только что с особой силой и воодушевлением прозвучала последняя строфа, как на улице послышался стук. Стучали палкой в садовую калитку. Все насторожились. Отворили окно в сад. Я прислушался и соображал: «Нет, это не полиция. Она такие стучит».

— Может это телеграмма? — проговорил я. — Так письмоносец стучит своей палкой.

Хозяин пошёл открывать.

Телеграмма была не хозяину, а мне.

Мгновенно я понял, что она означает.

Только те незримые нити, которые связывали великое сердце Толстого с отдалённейшими углами России, могли побудить незнакомого мне почтаря отыскать меня в полночь в двух километрах от моего жилья на тайном собрании.

Секунду я смотрел на сложенный листок.

«Геленджик. Из Астапова. Лебрену».

Всё существо моё противилось тому, что совершалось. Нужно было собраться с силами…

Я вскрыл и огласил телеграмму: «Лев Николаевич скончался. Душан».

Все встали в молчании.

— Так и не пришлось старичку на свободе пожить!.. — с грустью проговорил старик-плотник, белый как лунь, и тяжело вздохнул…

Тихой лунной ночью мы расходились, грустные, по два, чтобы не обратить внимания полиции.

Я свернул на тропинку, которая вела домой мимо селения.

Мне нужно было остаться одному.

Удивительный, незабвенный десятилетний период моей непосредственной близости с Толстым был закончен.

А я?.. Я вновь был одинок!.. Беспросветно одинок на спутанных путях жизни моих современников!..

КОММЕНТАРИИ

С. 36 Подобно пальме в рассказе Гаршина… — Всеволод Михайлович Гаршин (1855-1888) — русский писатель, поэт, критик. Его литературное наследство невелико. Из произведений особенно следует отметить рассказы: «Четыре дня» (1877), «Attalea princeps» (1880) и «Красный цветок» (1883). Основная тема Гаршина — изображение психологии интеллигента, болезненно переживающего потерю веры в свои идеалы и окружающую действительность.

Особенно сильно выступает у Гаршина настроение разочарования и безнадёжности в рассказе «Attaleaprinceps». Содержанием рассказа является грустная история пальмы, погибающей в результате своих попыток вырваться на свободу из-под крыши оранжереи. Пальма пробивает стеклянную крышу оранжереи, но знакомство с действительностью оказывается для неё роковым. Под леденящим дыханием холодного ветра нежная пальма погибла, и вместе с ней погибла увлечённая её порывом маленькая травка.

Впервые рассказ «Attalea princeps» был опубликован в журнале « Русское богатство» (1880. Nq 1. С. 142-150) с подзаголовком «Сказка».

С. 38 …Софья Андреевна Берс… — Толстая, Софья Андреевна (урождённая Берс, 22 августа 1844 — 4 ноября 1919) — супруга Льва Толстого.

23 сентября 1862 года Лев Николаевич Толстой женился на Софье Андреевне Берс. Ей на тот момент было 18 лет, графу — 34. Они прожили вместе 48 лет, до самой смерти Толстого. Брак этот нельзя назвать лёгким или безоблачно счастливым. А начиналась эта жизнь более чем хорошо. Толстой в дневнике после женитьбы писал: «Неимоверное счастье… Не может быть, чтобы это всё кончилось только жизнью» (Толстой А. И. Поли. собр. соч. М., 1957. Т. 43. С. 46; далее ссылки на это издание приводятся в сокращении: Толстой. ПСС). Едва ли в жизни гения был человек

более значимый для него во всех отношениях: любовь, дети, семья, быт, творчество… И сразу после смерти Толстого, и до теперешнего времени идёт спор о том, кем же для гения была С. А. Толстая? Полярность этого спора потрясает: от губительницы творца, через «привычную кухонную мебель», и до Музы писателя. Разбирать этот бесконечный спор — за пределами нашей темы. Поэтому только обозначим его «берега». С. А. Толстой писал: «То, что в других семьях обыкновенно бывает сокрыто от посторонних глаз, — тот сор, который не выметается из избы, — всё это в семье знаменитого писателя Льва Толстого не только стало известно посторонним, но и многократно обсуждалось в печати с самых различных точек зрения. Я говорю о взаимных отношениях моих отца и матери. Дом Толстых был как бы стеклянный: чуть ли не всякий желающий мог видеть, что в нём происходило. О моей матери писали многие, большей частью осуждая её, в чем особенно повинны В. Г. Чертков („Уход Толстого“) и А. Б. Гольденвейзер („Вблизи Толстого“)». (Толстая С. А. Дневники (1897-1909). Введение. С. VI. М., Кооперативное издательство «Север», 1932). С другой стороны, едва ли кто оспорит, что сильная и неординарная личность, Софья Андреевна Толстая занимает определённое место в истории русской литературы не только как жена, помощница Л. Н. Толстого, переписчица и издательница его сочинений, но и как автор произведений, имеющих самостоятельную художественную ценность. О высоком духовном уровне С. А. Толстой и её художественной одарённости оставили тёплые отзывы А. А. Фет, И. А. Бунин, М. Горький, И. Е. Репин и многие другие. Художник Леонид Пастернак, близко знакомый с семьёй Толстых, о Софье Андреевне заметил: «…Она во многих отношениях была крупным, выдающимся человеком — в пару Льву Николаевичу… Софья Андреевна сама по себе была крупной личностью». Приятель Толстого И. П. Борисов в 1862 г. о супругах заметил (в письме к Тургеневу): «Она — прелесть хороша собою вся. Здраво умна, проста и нехитроумна — в ней должно быть и много характера, т. е. воля её у неё в команде. Он в неё влюблён до Сириусов. Нет, всё ещё не успокоилась буря в его душе — притихла с медовым месяцем, а, там наверно, пронесутся ещё ураганы и моря сердитого шума» (Тургеневский сборник. Вып. III. Л.: Наука, 1967. С. 365). Эти слова оказались пророческими, в 80-90-е гг., вследствие эволюционного изменения взглядов Толстого на жизнь, в семье произошёл разлад. Софья Андреевна, не разделявшая новых идей мужа, его стремлений отказаться от собственности, жить своим, преимущественно физическим, трудом, всё же прекрасно понимала, на какую нравственную и человеческую высоту он поднялся. В книге «Моя жизнь» Софья Андреевна писала: «…Он ждал от меня, бедный, милый муж мой, того духовного единения, которое было почти невозможно при моей материальной жизни и заботах, от которых уйти было невозможно и некуда. Я не сумела бы разделить его духовную жизнь на словах, а провести её в жизнь, сломить её, волоча за собой целую большую семью, было немыслимо, да и непосильно». Эти же слова цитирует С. Л. Толстой (Записи прошлого (воспоминания и письма). Введение. М.: Кооперативное изд-во «Север», 1932. С. XI. ). На протяжении многих лет Софья Андреевна оставалась верной помощницей мужа и в его делах: переписчицей рукописей, переводчиком, секретарём, издателем его произведений. Тем не менее Софья Андреевна родила графу 13 детей, опубликовала и прижизненное собрание его сочинений, и посмертное издание его писем. Толстой же в последнем послании, написанном супруге после ссоры и перед тем, как отправиться прочь из дома, в свой последний путь до станции Астапово, признавался, что любит её, несмотря ни на что, — только вот жить с ней не может. «Не думай, что я уехал потому, что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю… И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний и требований, атолько в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой немыслима… Прощай, милая Соня, помогай тебе Бог» (Толстой. ПСС. Т. 84, письмо 939 от 30-31 октября 1910 г. С. 407-408). Толстой говорит об «уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни». На тот момент (1910 г.) он имел некоторые основания говорить об этом (некоторые расстройства психики С. А.). Но и знать бы мог истоки этого состояния жены, ещё 16 декабря 1887 года С. А. писала: «Этот хаос бесчисленных забот, перебивающих одна другую, меня часто приводит в ошалелое состояние, и я теряю равновесие. Ведь легко сказать, но во всякую данную минуту меня озабочивают: учащиеся и болящие дети, гигиеническое и, главное, духовное состояние мужа, большие дети с их делами, долгами, детьми и службой, продажа и планы Самарского именья… издание новое и 13 часть с запрещённой „Крейцеровой сонатой“, прошение о разделе с овсянниковским попом, корректуры 13 тома, ночные рубашки Мише, простыни и сапоги Андрюше; не просрочить платежи по дому, страхование, повинности по именью, паспорты людей, вести счёты, переписывать и проч. и проч. — и всё это непременно непосредственно должно коснуться меня» (Толстая С. А. Дневники (в двух томах). М.: Худ. литература, 1978. T. 1. С. 131). А к этому списку прибавить ещё смерть пятерых (из 13 рожденных за 25 лет) детей, а потом ещё и многих внуков, и будет понятна нагрузка С. А. и её состояние. Зная о том, что её роль в жизни Льва Толстого оценивалась неоднозначно, она писала: «…Пусть люди снисходительно отнесутся к той, которой, может быть, непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое назначение — быть женой гения и великого человека» (В Предисловии к изданию «Письма графа Л. Н. Толстого к жене». М.: Товарищество скоропечатни А. А. Левенсон, 1913).

Обладая тонким литературным чутьём, она писала повести, детские рассказы, мемуарные очерки. В течение всей своей жизни, с небольшими перерывами, Софья Андреевна вела дневник, о котором говорят как о заметном и своеобразном явлении в мемуаристике и литературе о Толстом. Её увлечениями были музыка, живопись, фотография.

Уход и смерть Толстого тяжело подействовали на Софью Андреевну, она была глубоко несчастна, не могла забыть, что перед его кончиной не видела мужа в сознании. 29 ноября 1910 года она писала в «Ежедневнике»: «Невыносимая тоска, угрызения совести, слабость, жалость до страданий к покойному мужу… Жить не могу» (Толстая С. А. Дневники (в двух томах). Т. 2. С. 328). После смерти Толстого Софья Андреевна продолжила издательскую деятельность, выпустив свою переписку с мужем, завершила издание собрания сочинений писателя. Последние годы жизни Софья Андреевна провела в Ясной Поляне, где скончалась 4 ноября 1919 года. Похороненана Кочаковском кладбище, недалеко от Ясной Поляны.

С. 39 …как говорил Гоголь, «хранительницей души своего мужа»… — Это неточная и не полная цитата Гоголя. «Душажены — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки». Цит. по: Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем в 17 т. Т. 6. М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии. 2000. С. 15.

С. 40 …«просвещённый абсолютизм девятнадцатого века»… — Во второй половине XIX в. во многих государствах Европы стала популярной идея французских просветителей о «союзе государей и философов». В этот период абстрактные категории переносятся в сферу конкретной политики, которая предполагала правление «мудреца на троне», покровителя искусств, благодетеля всей нации. Это был целый этап в истории общества, не только русского, но и европейского. В роли просвещённых монархов выступали Карл III Испанский, Фридрих II Прусский, Густав III Шведский, император Иосиф II Австрийский, русская императрица Екатерина II. По мнению Фридриха II, «нет ничего лучше, чем самодержавная власть в руках справедливых, гуманных и добродетельных королей; нет ничего хуже, чем власть заурядных королей». Политика «просвещённого абсолютизма» выражалась в проведении реформ в духе Просвещения, возглавляемых просвещённым монархом, способным преобразовать общественную жизнь на новых, разумных началах. См. также: БСЭ. Т. 21. «Просвещенный абсолютизм». М.: Советская энциклопедия, 1976. С. 110-111; Ключевский В. О. Императрица Екатерина II // Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1990. С. 340.

…Марья Александровна… — М. А. Шмидт (1843-1911) — См. о ней: альманах «Русский М1ръ». Nq 4. 2010. С. 38.

…Илико Накашидзе… — Илья Петрович Накашидзе (1866-1923) — грузинский писатель, единомышленник Толстого. Когда началось гонение на кавказских духоборцев, И. Накашидзе в 1896 году выехал в Ясную Поляну для переговоров с писателем об организации помощи духоборцам. А. Н. Толстой подробно расспросил И. Накашидзе о положении сектантов и обрадовался, что далеко в Грузии есть люди, придерживающиеся в своей жизни его религиозно-этических принципов, не зная его учения. Лев Николаевич тут же написал письмо духоборцам и попросил передать его им (Письма Л. Н. Толстого к духоборцам. Известнейшая русская библиотека. Часть XXXV. Берлин: Издание Гуго Штейница, 1902).

В этом письме писатель одобрял действия духоборцев и призвал их к терпению. По возвращении в Грузию И. Накашидзе поддерживает тесную связь с А. Н. Толстым. Вскоре к нему с письмом от Льва Николаевича приезжает англичанин Артур Синджон и привозит деньги, собранные для духоборцев в Англии. И. Накашидзе, А. Синджон и Леопольд Сулержицкий разъезжали по деревням и встречались с духоборцами. За это полицмейстер Тифлиса Мастицкий приказал И. Накашидзе покинуть Грузию. Л. Н. Толстой устроил его в Москве, где он продолжал заниматься делами духоборцев.

С. 44 …Приезд в Ясную тульского епископа Парфения. — Парфений (Левицкий) (1858, с. Плешивец, Полтавская губ. — 1922, Полтава) — епископ Можайский, викарий Московской епархии (1899-1904), епископ Подольский и Брацлавский (1904-1908), епископ (с 1911 г. — архиепископ) Тульский и Белевский (1908-1917).

Посещение отлучённого от Церкви писателя Тульским архиереем было одной из многих попыток Церкви откорректировать взаимоотношения писателя с Православной Церковью в последние два года его жизни. В частности, Парфению было предложено исповедать перед смертью Толстого (Перший Всеукрашський Православний Церковний Собор УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р.: документи i матерiали. Кшв; Л., 1999. С. 81).

Толстой высказывал опасения (в дневниках), что Парфений станет склонять его к раскаянию, но этого не случилось. См. также Дневник Толстого от 1909 г.: Толстой. ПСС. Т. 57. С.16; Гусев H. Н. Двагодас Толстым. М., 1973. С. 234; Спиро С. А. Н. Толстой и епископ Парфений // Русское слово. 1909, 5 фев.

…конгресс мира в Стокгольме… — В июле 1909 г. президент XVIII Международного мирного конгресса прислал Толстому письмо об его избрании членом конгресса, который должен был состояться в Стокгольме в августе. Толстой принял предложение и начал готовить доклад, законченный в основном к 30 июля (Журнал «Толстовский Листок / Запрещённый Толстой». Вып. 5. М.: Пресс-Соло, 1994).

Согласие Толстого приехать в Стокгольм {Толстой. ПСС. Т. 80. С. 22-24) вызвало оживлённые отклики в мировой печати. В то же время в печати появились сведения о резко антимилитаристском характере доклада. Решением Толстого принять участие в конгрессе была недовольна и С. А. Толстая, опасаясь за его здоровье. Но 4 августа пришло сообщение, что из-за забастовки рабочих в Швеции конгресс откладывается на 1910 год. Однако высказывались предположения, что главная причина перенесения срока конгресса — опасение, вызванное приездом Толстого и антимилитаристским содержанием его доклада. «Я думаю, — говорил Толстой, — нескромно с моей стороны, — что в отложении конгресса играли роль не одни забастовки рабочих в Швеции, а и то, что я собирался приехать, и моё письмо к ним, и статья газеты (интервью Спиро в „Русском слове“). Побоялись приезда. „Как нам быть с ним?“ (Толстым). Прогнать нельзя. И отложили конгресс» (Литературное наследство. Т. 90. У Толстого. Маковицкий Д. П. Яснополянские записки. 1904-1910. В 4 кн. Книга 4. С. 30). В 1910 г., вновь получив приглашение на конгресс, Толстой ответил отказом. {Толстой Λ. Н. Собр. соч. в 22 т. Т. 20. Избранные письма 1900-1910. Комментарий Xе 747. М.: Худ. литература, 1978-1985; см. также: Толстой. ПСС. Т. 82. С. 56). С. П. Спиро интересовался предполагавшейся поездкой Толстого в Стокгольм и содержанием его доклада. См.: Спиро С. П. У Л. Н. Толстого // Русское слово. 1909. Xе 117, 2 авг.

С. 45 …дневник для одного себя. — Толстой был поставлен в такие условия, в которых не мог писать свободно, так как опасался, что дневники его будут найдены и прочитаны женой. Во избежание этого он завёл «Дневник для одного себя», который прятал и никому не давал читать ( Толстой. ПСС. Т. 85. Предисловие к 85-му тому. С. IX, а также С. 129-143 — тексты этого дневника).

С. 48 …письмо с предложением. — «Софья Андреевна! <…> Скажите, как честный человек, — хотите ли вы быть моею женой? <…> Ради Бога спросите себя хорошо» {Толстой. ПСС. Т. 83. С. 16-18).

С. 49 …последним письмом своего мужа… — Толстой. ПСС. Т. 84, письмо Xе 837. С. 404-405. См. также: Там же. Письмо Ха 839. С. 407-408.

… своей сестрой Марьей Николаевной … — Мария Николаевна Толстая ( 1830— 1912) — единственная сестра Толстого. В 1889 г. постриглась в монахини и жила до самой своей смерти в женском Шамординском монастыре Калужской губернии.

С. 50 …пишет он крестьянину Новикову. — Письмо от 24 октября 1910 г. {Толстой. ПСС. Т. 82. С. 210-211). О знакомстве Толстого с Новиковым см. статью Новикова «Письма крестьянина»: Международный толстовский альманах / Сост. П. А. Сергиенко. М.: Книга, 1909. С. 201-235.

…Николаев — Псевдоним, принятый Толстым после ухода с целью конспирации.

…Иван Иванович Озолин… — И. И. Озолин состоял начальником станции Астапово до 1912 г., когда был уволен по болезни. Написал воспоминание под заглавием «Последний приют А. Н. Толстого»: Русские ведомости. 1912. Xе 257 от 7 ноября. В своих воспоминаниях А. А. Толстая пишет про него: «…милейший человек, помощь, доброту и сердечную отзывчивость которого я никогда не забуду, всё время между своими служебными обязанностями помогал нам. Своих трёх маленьких детей Озолины поместили в одну крошечную комнату… ». Толстая А. Л. Об уходе и смерти Толстого. Тула, 1928. См. также: Толстой С. Λ. Дети Толстого. Тула, 1990; Толстой. ПСС. Воспоминания. Т. 58. С. 577.

С. 51 …а вы смотрите на одного Льва… — Как известно, слова эти были произнесены Львом Николаевичем за день до кончины, б ноября 1910 г., когда при нём находились только его дочери. Существует шесть печатных записей этих слов: 1) А. Л. Толстой в беседе с корреспондентом С. П. Спиро (Русское Слово. 1910, 8 дек); 2) В. Г. Черткова (со слов Татьяны Львовны) в его книге «О последних днях Л. Н. Толстого» (М.: Изд-во Сытина, 1911. С. 14); 3) Д. В. Никитина в статье «Последние дни Л. Н. Толстого» (Русские Ведомости. 1911, 6 нояб.); 4) А. Б. Гольденвейзера в его книге «Вблизи Толстого» (М.: Изд-во коопе- рат. изд-ва, 1923. T. II. С. 356); 5) А. Л. Толстой в её записках «Об уходе и смерти Л. Н. Толстого», напечатанных в четвёртом сборнике «Толстой. Памятники творчества и жизни» (М.: Кооперат. т-ва изуч. и распростр. творений Л. Н. Толстого, 1923. С. 180); 6) Т. Л. Сухотиной в письме к мужу М. С. Сухотину (со ссылкой на запись Татьяны Львовны), напечатанном в 4 томе «Биографии Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым (М.: Изд-во государственного изд-ва, 1923. С. 252). Согласно H. Н. Гусеву, литературоведу и личному секретарю Толстого, только записи Татьяны Львовны и Александры Львовны буквально совпадают одна с другой; во всех других записях есть различия. Максимально достоверный, по его мнению, текст: «Только одно советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва». См.: Гусев Н. Какие были последние слова Л. Н. Толстого? // Толстой и о Толстом: новые материалы. Толстовский музей. М., 1924. [Сб. 1]. С. 77-80.

…подобно великому вождю Израиля… — Речь идёт о Моисее: «И умер там Моисей, раб Господень <…>, и никто не знает местпа погребения его даже до сего дня» (Втор. 34: 5-6).

С. 52 …где им зарыта чудесная Зеленая палочка. — « В особенности же оставило во мне сильное впечатление муравейное братство и таинственная зелёная палочка, <…> долженствующая осчастливить всех людей». См. об этом «Воспоминания» Л. Н. Толстого: Толстой. ПСС. Т. 34. С. 386-387.

…будут «муравьиными братьями». — Лев Николаевич приводит детское воспоминание, как его брат Николай «…объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, <…> все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это были му- равейные братья)» (Толстой. ПСС. Т. 34. С. 386). «Идеалмуравейныхбратьев,льнущих любовно друг к Другу, только не под двумя креслами, завешанными платками, а под небесным сводом, всех людей мира, остался для меня тот же» (Там же. С. 387).

…«моравские братья»… — Моравские братья — религиозная секта в Чехии. Возникла в середине XV в. Приблизительно в это же время появилась секта

Богемские братья и др. Эти секты проповедовали бедность, отказ от мирской деятельности, смирение, непротивление злу. Возникли вследствие поражения табо- ритов и отделения от папского Рима. Первые секты были организованы в 1457 г. в Кунвальде (Чехия) последователями П. Хельчицкого. Впоследствии занимались просветительской работой (Я. Благослав,Я. Коменский). После разгрома Чешского восстания (1618-1620) перебрались в Германию, Прибалтику и Северную Америку.

…Петр Хельчицкий… — Хельчицкий (Chelcickÿ) Петр (около 1390 — около 1460) — идеолог умеренных таборитов в гуситском революционном движении 1-й половины XV в. в Чехии. В своих сочинениях (начешском языке) подверг критике феодальный строй, выступил за создание общества, основанного на равенстве и обязательном труде всех его членов, против церковной иерархии, богатств и политической власти католической церкви (идеальной церковью считал, общину верующих с выборным священником во главе). Идеи Хельчицкого оказали влияние на членов общины Чешских братьев.

Он издал её со своим предисловием… — В «Круге чтения» есть статья Толстого о Хельчицком (написана 31.03.1905). Русский перевод сочинений Петра Хельчицкого «Сеть веры» был издан Академией наук под редакцией Ю. С. Анненкова в 1893 году. Переработанные Толстым отрывки из сочинения см. в: Круг чтения. Т. 2. С. 142 и 240 — Толстой. ПСС. Т. 42.

С. 53 … гимн Хомякова… — Текст, приводимый Лебреном, является, по-видимому, одним из многочисленных вариантов духовного гимна, имевшего хождение в кругах духоборцев и молокан, и представляющего собой изменённое стихотворение Хомякова, которое известно под названием «Дары Богу», или «По прочтении псалма» (опубликовано в период 1856-1858 годов). Аутентичный текст стихотворения см.: Хомяков А. С. ПСС. Т. 4. М.: Университетская типография на Страстном бульваре, 1900. С. 254-255.

Стихотворение написано под влиянием мыслей 49-го псалма царя Давида. Александр Мень в своей беседе «Библия и русская литература Х1Х-го века» считает, что Хомяков написал парафраз на 49-й псалом под впечатлением от процедуры освящения величавого Исаакиевского собора (1858) [Мень А. Мировая духовная культура. Христианство. Церковь. Лекции и беседы. М.: Фонд имени Александра Меня, 1995. С. 671).

Хомяков Алексей Степанович (1804-1866) — великий русский философ-славянофил, поэт. Происходил из дворянской семьи, получил домашнее образование. В 1821 году сдал при Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук. Был связан с «кружком любомудров», участвовал в издании журнала «Русский вестник». Автор замечательных богословских, исторических, философских и литературоведческих работ. Стихи Хомякова подверглись уничтожающей критике Белинского. Идейное наследие Хомякова оказало существенное влияние на отечественную духовную традицию. См.: Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. Собрание сочинений. T. V. Париж: YMCA-Press, 1997.

Комментарии Александра и Людмилы Шоно

Виктор Лебрен. <Л. Н. Толстой> (Окончание). // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 10, страница 35-61