Поделиться "Виктор Лебрен. Л. Н. Толстой. Комментарии Б. В. Аверина и А. А. Шонне"

2,749 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

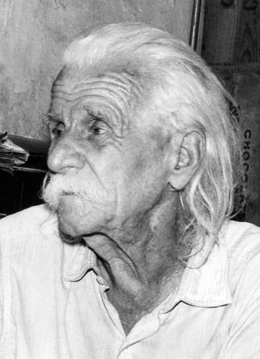

Виктор Лебрен (Lebrun). Публицист, мемуарист, один из секретарей Л. Н. Толстого (1906 г.). Родился в 1882 году в Екатеринославе в семье французского инженера, сорок лет проработавшего в России. Свободно владел русским и французским языками. Годы его жизни в России весьма подробно освещены в публикуемых воспоминаниях. В 1926 году Лебрен уехал во Францию, где прожил до самой смерти (1979).

Виктор Лебрен (Lebrun). Публицист, мемуарист, один из секретарей Л. Н. Толстого (1906 г.). Родился в 1882 году в Екатеринославе в семье французского инженера, сорок лет проработавшего в России. Свободно владел русским и французским языками. Годы его жизни в России весьма подробно освещены в публикуемых воспоминаниях. В 1926 году Лебрен уехал во Францию, где прожил до самой смерти (1979).

К 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого

Глава 1. ВСТРЕЧА

Чтобы рассказать о том, как на спутанных путях жизни мой зарождающийся ум, деятельный и всегда жаждущий знания, был впервые затронут мощным интеллектуально-нравственным воздействием творений Льва Толстого, я должен вернуться более чем на семьдесят лет назад, ко времени моего самого раннего детства.

Отец мой, француз, едва окончив Парижский Политехникум инженером путей сообщения, был приглашён в Россию одной из французских компаний, строивших там железные дороги.

Весной 1887 года мне едва минуло пять лет, когда мать повезла меня из Парижа в Россию, вглубь Туркестана. Отец был там начальником дистанции на начинавшейся строиться Закаспийской железной дороге. Он только что переехал на будущую станцию Каракуль, на самую окраину той пустыни, в сыпучих песках которой теряется Зеравшан, прежний приток Амударьи.

Мы поселились тут лагерем на низком песчаном берегу реки, в роще разнолиственного тополя. Лагерь наш состоял из трёх круглых войлочных кибиток и большой зелёной бухарской палатки, подбитой огненно-ярким шёлком.

Отец тотчас же купил мне большого, сытого осла и голубое деревянное бухарское седло с инкрустациями из поддельной бирюзы. Он нанял для меня бухарца, который должен был неизменно сопутствовать мне также верхом на осле. Однако счастливой судьбе моей было угодно, чтобы этот Санчо- Панса оказался весьма ленивым, я же, наоборот, чрезвычайно независимым и предприимчивым. Это привело к тому, что уже недели через две я стал совершать по неведомой стране далёкие поездки в полном одиночестве.

Таким образом, в то время как в Европе несчастные дети моего возраста томились взаперти, дома или в начальных школах, умное животное получило возможность на свободе давать мне интереснейшие предметные уроки, полные живого и положительного содержания. Уроки эти продолжались шесть лет без перерыва.

Туркестан был тогда едва только завоёван русской армией, и древняя бухарская цивилизация не была ещё тронута европейцами. Согласно условиям мира, Бухарское ханство управлялось ещё прежним эмиром. Местные жители строго соблюдали предписания ислама. Спиртных напитков не существовало. Воровство было неизвестно. Отсутствовали запоры и замки. Мечети с их дорогими коврами были открыты днём и ночью. Я мог неделями оставлять у проезжей дороги самые дорогие игрушки без малейшего риска.

Орошение полей, которое в этом чрезвычайно сухом климате существовало уже тысячи лет, было весьма совершенно. Река Зеравшан, зимою достаточно быстрая и широкая, с весны поглощалась на орошение до последней капли. Песчаное русло реки обращалось в большую вьючную тропу. Тяжело навьюченные верблюды длинными караванами проходили по ней. Они шли здесь своей тяжёлой поступью издалека, из Персии, Афганистана и даже из полной тайны, сказочной Индии.

Туркестанская земля обильна. Зеравшан, по-персидски — «дарящий золото», — сбегая с далеких гор, орошает этот населённейший и богатейший оазис Центральной Азии и дарит человека за упорный труд продуктами много ценнее золота. Помимо злаков, на обширных полях, ровных как стол, в значительных количествах возделывался хлопок, кунжут на масло, высокая крупнозернистая джугара — род сорго, созревали дивные дыни, арбузы и виноград. Были места, где люцерну косили до двенадцати раз в год, а две жатвы в год на лучших землях не составляли исключения.

На скудных, но необозримых пастбищах стада курдючных овец были неисчислимы, и цены на всё были так низки, что для европейцев они приближались к нулю. Нагрузка крупного осла — «Большой батман» (8 пудов — 128 килограммов чудесного винограда) — стоила 20 копеек золотом! Пара фазанов, которых туземцы ловили силками, стоила 5 копеек золотом! А широчайшая мутная Амударья почти задаром давала крупных осетров и дивную икру.

На вторую зиму мы перебрались в большую глинобитную саклю с плоской крышей, а когда прошла укладка пути и началось движение поездов, перекочевали ещё ближе к Амударье, на станцию Фараб, где к тому времени были уже построены из жжёного кирпича, выделанного на месте, вокзал, паровозное депо и жилые дома.

В один из жарких летних дней, после полудня, в ослепительно белый одноэтажный дом начальника дистанции забрёл офеня-книгоноша. Это, конечно, был первый книгоноша в Закаспийском крае. Через плечо на широком ремне у него висела большая овальная корзина из белых ивовых прутьев, наполненная брошюрами, ходкими в то время песенниками и лубочными изданиями. Отец был на линии. Мать выбрала для меня несколько книг, в том числе хрестоматию Паульсена и «Первую, Вторую, Третью и

Четвёртую книги для чтения графа Л. Н. Толстого» в жёлтых обложках, а также «Священную Историю».

Я должен заметить, что читать, в строгом смысле, меня никто не учил. Ещё в Париже я выучился читать сам по кубикам, которые мне подарила мать, а затем — по вывескам парижских магазинов. В России после кубиков мне подарили русскую книгу с животными в красках и их описаниями. Теперь, ко времени появления книгоноши, я свободно читал по-французски и по-русски.

Я взял книги к себе в комнату и стал просматривать. «Священная История» показалась мне сначала интересной. Особенно как Моисей выводил народ израильский из Египта. Но когда дело дошло до чуда в пустыне, когда Моисей ударом жезла по скале создал источник, я с отвращением отложил книгу и больше никогда не возвращался к такого рода изданиям.

Я стал перелистывать книги Толстого.

Вдруг краткая басня приковала к себе моё внимание.

Путник в пустыне, убегая от взбесившегося верблюда, упал в колодец. Он ухватился за куст и повис на нём. Бешеный зверь стоит над ним. Внизу, на дне, притаился дракон в ожидании добычи. А тем временем путник видит, как две мыши, чёрная и белая, поочерёдно подгрызают корень куста, на котором он висит

У меня захватило дух. Я застыл от ужаса. «Белая и чёрная»! Я сразу понял, что это были за мыши, которые, сменяя друг друга и торопя время, незаметно, постепенно, но неминуемо подтачивают нашу жизнь и ведут к смерти. Дракон и есть смерть. Я понял, что басня эта — олицетворение жизни человека. Каждый миг приближает нас к смерти! От волнения я уже не мог читать далее.

Машинально я только перелистывал жёлтую брошюру графа Л. Толстого. И вдруг новое заглавие остановило моё внимание: «ОТЧЕГО ЗЛО НА СВЕТЕ?»… Зло?!.. Да, отчего? Зачем оно на свете? Неумолимое, торжествующее, ужасное?!.. Я знал уже о его существовании.

С захватывающим интересом я углубился в чтение.

Пустынник жил в лесу, и звери не боялись его.

Один раз пустынник лёг под дерево, а ворон, голубь, олень и змея собрались ночевать к тому же месту. Звери стали рассуждать, отчего зло бывает на свете. Ворон сказал: «Зло на свете всё от голода. Когда поешь вволю, сядешь себе на сук, покаркаешь — всё весело, хорошо, на всё радуешься; а вот только поголодай день-другой, и всё так противно станет, что и не смотрел бы на свет Божий, и нет тебе покоя. Всё зло от голода».

Голубь сказал: «А по мне всё зло от любви. Кабы мы жили по одному, нам бы горя было мало. Одна голова не бедна, а и бедна, так одна. А то мы живём всегда парочками. И так полюбишь свою дружку, что нет тебе покоя — всё о ней думаешь: сыта ли, тепла ли она? А как улетит куда-нибудь от тебя дружка, тут уж совсем пропадёшь — и всё думаешь: как бы ястреб не унёс. А если пропадёт дружка, так самому уже ничто не мило. Не ешь, не пьёшь и только ищешь да плачешь. Сколько нас от этого пропадает! Всё зло не от голода, а от любви!»

От любви!… Как стрела, пронзило моё сердце это слово, этот образ голубя, страдающего за свою голубку. Я забыл о дальнейшем чтении. Я занемел от боли…

В эту ночь сновидение, как это только оно одно умеет делать, облекло состояние моей измученной детской души, пробуждающейся к действительности, в изумительный художественный образ.

Как голубь, я тоже жил тогда не один. В то время у меня было существо, которое я чувствовал непосредственно и любовь к которому внутренне соединяла меня с ним. Это была моя мать. В эту ночь я увидал её дряхлой старухой. Милые, нежные черты были совершенно преображены временем. Под редкими седыми волосами кроткое округлое лицо её было теперь худое, всё в морщинах, с беззубым ртом, ввалившимися щеками и заострившимся носом.

Я увидал её точь-в-точь такою, какой я видел её перед смертью сорок лет спустя, когда ей исполнилось девяносто лет! И во сне я заливал подушку слезами.

Моё дошкольное образование

Вскоре отец сделал мне два новых подарка, которые имели для меня очень большое значение.

Для своего большого любительского огорода, который он неизменно сажал, чтобы снабжать своих сослуживцев даровыми овощами, отец выписал из Парижа ящик огородных семян. Когда мы с ним извлекли из него множество разнообразных пакетов, он, без малейшего объяснения, дал мне из многих по щепотке семян. Я высеял их все вместе на маленькую грядку, которую он мне предоставил посреди огромного огорода. Подражая садовнику, я хорошо обработал грядку и напустил воду.

Когда через несколько дней я прибежал взглянуть на результаты своего труда, бесчисленное племя молодых ростков уже высоко поднимало корку, образовавшуюся после поливки. Я был очарован. Это мощное усилие жизни, разнообразие и красота всходов были для меня настоящим откровением. Я сразу, всем существом понял и прочувствовал прелесть и силу плодородной земли. С этого утра я на всю жизнь глубоко и пламенно полюбил земледелие. Огородные работы увлекли меня, и к концу лета я специализировался на сборе и очистке огородных и цветочных семян. Склонность эту я сохранил навсегда, и много принесла она мне радости и удовлетворения на долгих жизненных путях.

Второй подарок были книги и журналы.

Зимой отец выписал мне два детских журнала. «Задушевное слово» был прекрасный еженедельный детский журнал. Он выходил тремя изданиями: для младшего, среднего и старшего возраста. Его сотрудники были талантливы. Очень оживлял его ещё «Почтовый ящик», где юные подписчики переписывались между собою. Из Франции отец выписал мне журнал «Образование и досуг», где великий Жюль Верн печатал впервые свои романы.

Я никогда не забывал своих первых книг. Это были «Les recreations scientifiques» Tissandier («Научные досуги») и три лучшие произведения Жюля Верна: «Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч вёрст под водой» и «Таинственный остров». На русском языке отец выписал мне «Сказки Кота Мурлыки» профессора Вагнера. В предисловии талантливый автор выражал сомнение в благотворности европейского прогресса. Это предисловие было единственной вещью, которую отец прочёл мне вслух за все семнадцать лет нашей совместной жизни. Видно было, что он очень ценил его. Он всегда очень жалел, что не смог достать для меня «Историю одного крестьянина» Эркмана-Шатриана. Я с трудом разыскал её только шестьдесят лет спустя во Франции.

Эти «предметные уроки», без того, что принято называть «систематическим образованием», продолжались ещё лет пять.

Нечего говорить, что мало-помалу я начинал заглядывать в книги и журналы моих родителей. Их было много. Каждую зиму, перед Новым годом отец составлял список и посыпал его во Францию. Он получал: «Альманах Гашет», «Научный Год», журналы: «Астрономия», «Le tour du Monde» («Вокруг Света»), где великие путешественники описывали свои экспедиции, «La Revue des deux Mondes» («Обозрение обоих континентов») и другой, очень интересный «La Revue Bleue», впоследствии «La Revue des Revues». Что касается матери, то она получала «Le Bon journal» для семейного чтения, где печатались «Les Miserables» Виктора Гюго. В нашей семье никогда не было ежедневной политической газеты. Отец был также подписчиком двух русских еженедельных журналов: роскошно иллюстрированной «Нивы» и «Недели».

В качестве секретаря отец взял к себе молодого поляка, который только что вышел из Белостокского реального училища. Звали его Владимир Владимирович Искандарбек-Булгарин. Он был симпатичен и жаждал усовершенствоваться во французском языке. Отец предложил ему комнату и стол. А мать каждый вечер подолгу диктовала ему по-французски.

Однажды он подарил мне «Робинзона Крузо» в прекрасном русском изложении Анненской и заявил моим родителям, что пришла пора начать подготовлять меня к поступлению в реальное училище. Так начались для меня систематические занятия. Часа полтора в день. Мне было тогда лет девять, и я читал и писал уже по-русски и по-французски. Года через полтора я был готов к поступлению в первый класс, и учитель повёз меня в Тифлис, чтобы поместить в пансион. Мы уже приближались к столице Кавказа, когда нам сообщили, что вследствие холерной эпидемии, которая только что появилась в Азии, нас поместят на сорок дней в карантин. Мы решили вернуться. Таким образом, холера сохранила мне ещё год свободы.

Я должен сказать здесь, что судьба была необыкновенно благоприятна с начала моей жизни и до дня, когда я пишу эти строки. И когда я оглядываю своё прошлое, моя благодарность судьбе не имеет границ. Я благодарен отцу за ту полнейшую, надо сказать — удивительную свободу, в которой он меня воспитал, а также за его совершенно исключительную деликатность. За все семнадцать лет, что мы прожили вместе, он ни разу не возвысил голоса!

Правда, уважение между нами было взаимное. Я чтил его и был послушным. Далее я благодарен моему ослу за предметные уроки исключительного интереса, которые умное животное давало мне в течение шести лет. Благодарен я и холере, которая на целый год спасла меня от концентрационных лагерей, называемых детскими пансионами. Таким образом, прежде чем меня, наконец, заперли в пансион, я успел уже сформироваться и окрепнуть настолько, чтобы не поддаться штамповальной машине и сохранить не убитым чуткое сердце и свободное суждение. Именно это обстоятельство было причиной безграничного счастья всей моей жизни.

В Туркестане, между Самаркандом и Каспийским морем, мы прожили так девять незабвенных лет.

Но для отца последние годы были омрачены преследованием католиков. Закаспийская железная дорога считалась «военной». Едва постройка начала приближаться к концу, отец мой стал получать секретные предписания увольнять постепенно всех католиков. Когда последних заменили православными, принялись увольнять тех, чьи жёны были католичками. Отец мой был совершенно далёк от какой бы то ни было религии, но официально он числился католиком. Всеми средствами старался он тормозить отвратительную «чистку» среди своих служащих, и когда ему предложили перейти на строительство великого сибирского пути, он счёл благоразумным принять предложение.

И вот, после сорокапятидневного плавания на пароходе «Москва», мы через Чёрное море, Суэцкий канал, Индию и Японию перекочевали во Владивосток. Меня отец был вынужден поместить в единственную в городе классическую гимназию.

На Дальнем Востоке

На берегу Тихого океана и в Уссурийском крае прожили мы шесть лет. Отец мой работал сначала на постройке сибирской железной дороги внутри страны. Потом, во Владивостоке, он был начальником первой дистанции, а в последние годы — начальником технической конторы Маньчжурских железных дорог.

Что же касается меня, то чем больше я приближался к окончанию гимназического курса, тем более все торные пути практической жизни начинали казаться мне бессмысленными и ужасными. С каждым годом я становился грустнее, и положение моё представлялось мне безнадёжным. Общепринятые формы жизни, которые предлагали мне мои современники, не могли удовлетворить сознательного и разумного человека. Я находился в этом, до последнего предела, почти до самоубийства, подавленном состоянии духа, когда писанному слову Льва Толстого суждено было вторично дойти до меня.

На этот раз мыслитель привлёк меня к себе навсегда.

Произошло это весной 1899 года, тотчас после кончины моего отца.

С самого детства я читал непрерывно и с большим вниманием. В гимназии у меня был товарищ, которому я писал его домашние сочинения, когда тема захватывала меня. Я обожал прелесть русского языка и всегда добывал товарищу круглое пять. Он взял за правило, в прекрасной гимназической библиотеке, читать всех русских писателей том за томом, в порядке, в каком они находились в шкафах. Я перенял от него эту примитивную тактику. После всего Лажечникова и всего Лескова, теперь я читал Толстого. Но смерть любимого отца прервала мои занятия.

Только на третий день после похорон я почувствовал, что нервы мои успокаиваются. После полудня я прилёг в своей комнате и стал перелистывать очередную книгу. Это был ХШ том полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Предыдущие двенадцать томов были уже прочтены, и за неподражаемый и незабвенный мир характеров «Войны и мира», за дивные картины полевых работ и охоты в «Анне Карениной» (я охотился в тайге), и особенно за педагогические статьи, которые на фоне затхлой царской гимназии, были для меня «лучом света», автор был страстно и горячо любим.

В этот день я не мог ещё читать. Я только перелистывал книгу.

Последние главы книги «О жизни»!.. Однако? Какое удивительное заглавие! Где же первые главы?..

Читаю главу «Страх смерти». Это уже прямо на тему! Я начинаю читать, и удивлению моему нет границ. Тут говорится о том, что все старательно замалчивают. Просто, серьёзно, значительно, как сама жизнь! Как выражение лица покойного отца, тело которого три дня назад ещё лежало тут рядом. «Книжники и фарисеи лицемеры»!..

Это был первый и единственный человек, который осмеливался назвать своим именем клику невежественных самодовольных правителей, жестоких и бесчестных.

Они угнетали меня в гимназии. В течение долгих лет они терзали отца по службе.

Я поражён до самой глубины моего существа. Это слишком неожиданно. Рой мыслей поднимается во мне. Их новизна, их значительность переполняют мне душу. Я не в силах переживать это один…

На другом конце города живёт хороший друг, учительница, много старше меня, с которой мы привыкли делиться книгами и мыслями. Я беру книгу и спешу к ней.

Она как-то особенно сосредоточенно глядит на меня. Но я не замечаю. Я поглощён своим.

— Последние главы!.. Но где же первые?! Вот бы прочесть всю книгу «О жизни»!

Она молча берёт меня за локоть и ведёт через всю квартиру в классную комнату. Из конторки она достаёт серую брошюру непривычной внешности. — Л. Н. Толстой, «О жизни», издание Элпидина, Женева.

— Это мне вчера вечером Василий Василиевич принёс.

— Как интересно! Вы одолжите мне? Я завтра же верну.

— Да. Конечно… Но… Я дала ему слово никому не давать!

Я только улыбаюсь в ответ. Обладание этой книгой для меня в данный момент и чьи-то обещания — это величины совершенно несоизмеримые. Она понимает и тоже улыбается:

— Он с меня взял слово, что я именно вам не покажу!.. Смотрите! — И опять она откидывает крышку конторки.

Предо мною большая стопа серых брошюр и книг Толстого: «Исповедь», «В чём моя вера?», «Так что же нам делать?» и много мелких брошюр.

— Какое счастье, что он решился принести их вам!

— Да. Но что же я скажу ему теперь?!..

Василий Васильевич Черкасов. Старший механик эскадронного броненосца «Дмитрий Донской». Я знал его. Он прекрасно играл на рояле и всей душой ненавидел войну. Вчера вечером, когда под шинелью он украдкой от таможенного начальства нёс сюда эти книги, строжайше запрещённые царской цензурой, мог ли он думать, что он держит под полой судьбу всей моей жизни!

Бедняга! Во время Цусимского разгрома тихоокеанской эскадры он погиб в стальной утробе своего корабля. Он погиб нелепо, жестоко и, что всего ужаснее, совершенно бесцельно. Но прежде, тут, на суше, нарушая закон и присягу, он совершил великое и положительное дело. Дело, которое принесло свой плод. Измученную мою душу он напоил живою водою чистого, честного знания.

Я никогда не забыл ему этой услуги.

Наш владивостокский кружок

С этих пор мы решили собираться два раза в неделю регулярно. Двое младших пехотных офицеров и два гимназиста. Мы сходились и читали то у моей приятельницы в её школе, то — у её друга, тоже учительницы, в казармах, на самом краю города. Отец её был полковник.

Кружок подобрался исключительно серьёзный и дружный. Мы читали подолгу и совершенно без споров.

Мы все были молоды. Жизнь едва ещё открывалась нам. Тайна, прелестная, манящая, чарующая, захватывающая тайна скрывалась ещё для нас повсюду. За далёким горизонтом необозримой сибирской тайги, в прозрачной глубине океана, за каждым неисследованным горным хребтом, на дне каждого ущелья.

Но, вместе с тем, мы ощущали уже удушье и усталость. Мы смутно чувствовали, что кто-то уже обрёк на погибель те свежие силы, которые наше поколение готовилось влить в жизнь человечества. Нас уже душила преступность того строя, к участию в котором нас подготовляли под видом общего образования. Вся школьная и университетская учёба, вся учебная литература того времени старательно обрабатывалась царскими чиновниками и цензорами для этой единственной цели.

Эти же серые толстовские брошюры из Женевы — они не знали отвратительных когтей цензора!

И что это было за чтение! Каждое слово касалось самых недр нашего существа. Эти произведения не имели себе подобных в мировой литературе. «Исповедь» была наша исповедь, наши сокровенные сомнения, наши собственные искания. «Какова моя жизнь» — это была наша собственная жизнь, которая в юности уже становилась нам в тягость. «Так что же нам делать?» — это было то самое, что нам предстояло решать, что должно было НАВСЕГДА предопределить ВСЮ нашу последующую жизнь!

Я жадно ловил слово Толстого. Прямое, резкое, острое, как нож хирурга; порою противоречивое, но неподкупно честное и доброжелательное. Это было слово человека, который выбрался из того мутного потока, в котором нас хотели утопить. Он тяжко шагал ещё по вязкой почве. Но он чистосердечно протягивал нам руку.

Я пламенел больше всех.

Едва потеряв отца, я обретал другого, духовного. После долгих колебаний, наконец, я решился писать дорогому мне автору.

«Владивосток, 15 октября 1899 г.

Глубоко, глубоко уважаемый Лев Николаевич!

По какой-то странной случайности мне попался тринадцатый том Ваших сочинений через несколько дней после смерти папы, и я сильно заинтересовался заглавием: «Страх смерти» в последних главах из книги «О жизни». Тут меня поразила простота и верность Ваших взглядов, и с этого дня я начал усиленное чтение Ваших прелестных сочинений, поражавших меня всегда необыкновенной простотой, искренностью и, в особенности, неоспоримой верностью… В течение трёх месяцев летних каникул я прочёл все Ваши запрещённые книги…»

На больших листах, на восьми страницах, за десять тысяч километров я, владивостокский гимназист, писал послание мировому писателю.

Я рассказывал ему всю свою жизнь. Я горячо благодарил его, выражал свою радость от новых знаний, которые он мне открыл. Но, в особенности, я излагал своё недоумение перед вопросом, по какой колее направить свою деятельность.

«Я приобрёл мерило добра и зла и понял, что я могу и должен не делать зла. Но что мне лично теперь начинать делать, вступая в самостоятельную жизнь, я совершенно не знаю. Моей мечтой было занятие хозяйством в своём имении, но теперь ничего этого не нужно, и я согласен на самую бедную жизнь, о которой, правда, я, как и о труде, не имею понятия. Но где и как устроить всё это? О земледелии я не имею ни малейшего представления. Да и если б имел, то земли нет, и я ещё к тому же числюсь французским гражданином и не имею права купить её в Приморской области… Первый и самый главный вопрос: что мне теперь начинать делать в тех условиях, в которых я нахожусь?

Почти никто не понимает моего горячего отношения к Вашим книгам. Да и понятно: все так заняты заботой о завтрашнем дне или препровождении сегодняшнего!..

Удастся ли мне побывать у Вас или нет, покажет будущее, а пока с радостью спешу сообщить, что и на Дальнем Востоке есть люди, глубокое к Вам уважение которых лучше всего доказывает, как они Вас понимают и ценят.»

Я никогда не принимал ничего без самой основательной критики. И в конце письма чётко указал мыслителю на некоторые противоречия в его писаниях.

Первое письмо

Наши тайные чтения продолжались с нерушимой аккуратностью. Даже сибирская пурга, когда северный ветер проносит над городом вихри снега и надолго заметает зеркальную поверхность замёрзшей бухты, не могла удержать нас дома в дни собраний.

Месяца через два, тихим лунным вечером мы идём по хрустящему снегу на очередное чтение в казармах, на окраину города. Обычно дверь нам открывала хозяйка дома, дочь полковника. Но на этот раз в сенях нас поджидает учительница, с которой я дружил.

— У меня большая радость! — быстро говорит она, отведя меня в сторону. Я вопросительно смотрю на неё.

— Очень большая?

— Да, очень.

— Самая большая, какая может быть?

Одну секунду она взвешивает вопрос.

— Да, самая большая, какая может быть.

— Письмо от Льва Николаевича? — я сам не верю тому, что говорю. Но какая же могла быть для нас другая подобная радость?

Она уже подаёт мне конверт.

— Я уже распечатала и прочитала…

Письмо написано рукой Софьи Андреевны. Лев Николаевич был болен и своей рукой мог сделать только несколько поправок и подписать. Мы вчетвером прочли его вслух.

Москва, 28 ноября 1899.

Неизвестный молодой и любезный друг, получил ваше письмо в то время, как лежу больной в постели, но всё-таки хочу, хоть несколькими словами, ответить вам, так оно, ваше письмо, искренне, задушевно и мне радостно.

Одно только пугает меня – это ваша большая молодость: не то, чтобы я думал, что молодость мешает вам вполне и правильно понять самые нужные для жизни истины; напротив, по вашему письму я вижу, что вы вполне усвоили себе и совпадаете центром, и вследствие этого и всеми радиусами, с истинным христианским мировоззрением. Но меня пугает ваша молодость потому, что ещё много из соблазнов мирской жизни вами не изведано, вы не успели увидать тщету их, и они могут увлечь вас и заставить отказаться от истины; и ещё потому, что под влиянием горячности молодости вы можете сделать ложные шаги по истинному направлению и вследствие этого разочароваться в самом направлении. Подобные случаи, к несчастию, часто бывали. Так, вы задаёте, например, мне вопрос, что вам делать, как практически устроить свою ЖИЗНЬ?

Вам кажется, что до тех пор, пока ваши новые ВЗГЛЯДЫ не осуществились в видимых проявлениях, вы не исполнили своего дела, как бы отступили от своих обязанностей. Не торопитесь накладывать новые формы на свою жизнь, употребляйте только все силы души на то, чтобы новые взгляды проникли всё ваше существо и руководили всеми малейшими поступками вашими. А если это будет, то старые формы жизни неизбежно изменятся, – хотя мы никак не можем предвидеть, во что, – и установятся новые. Это подобно тому, как часто, растапливая костёр или печь, слишком рано и много накладывая дров на плохо разгоревшиеся подтопки, тушишь последний огонь, вместо того, чтобы разжечь его.

В вашем частном случае я, разумеется, ничего практического не могу посоветовать вам: практическая форма вашей жизни пойдёт по равнодействующей между вашими привычками и требованиями окружающей среды и вашими убеждениями. Одно очень советую вам: это помнить, что более и что менее главное; самое же главное при ваших теперешних взглядах это то, чтобы увеличивать любовь вокруг себя; тем более не нарушать ту, которая существует. И потому, если при осуществлении ваших планов представится вопрос: оставаться ли против своей воли в условиях, противных вашим убеждениям, или, выйдя из них, нарушить любовь, то всегда лучше избрать первое.

В числе книг моих, которые вы читали, вы не упоминаете о «Христианском учении». Я бы вам прислал его, но не имею в настоящую минуту, а думаю, что оно может вам быть полезно. Я думаю, что вы можете приобрести его, равно и другие мои запрещённые писания, из Англии по следующему адресу: Англия, England, Essex, Malden, Purleigh. W. Tchertkoff.

Вы угадали, что мне радостно думать о том, что у меня есть друзья на Дальнем Востоке. Главное же то, что писания мои, доставившие мне так много счастья, доставляют такое же и другим, хотя и редким людям.

Любящий вас Лев Толстой.

Я не разъясняю вам те, верно указанные вами противоречия в моих сочинениях: некоторые я бы и мог разъяснить; другие же так и остаются противоречиями, объясняемые тем, что разные вещи писаны в разное время и соответствуют разным мировоззрениям.

Главное же надо помнить, что буква мертвит, а дух живит.

27 января 1900 г. я, волнуясь, отвечал учителю.

«Глубоко, глубоко уважаемый и дорогой Лев Николаевич!

Теперь, на пятнадцатый день после получения Вашего ответа, я никак не могу сколько-нибудь живо представить себе, чтобы Вы, тот Толстой, захватывающими мыслями которого так давно питается душа моя, тот Толстой, который всегда затрагивал и разъяснял самые животрепещущие для меня вопросы; тот старый, но юный духом, обаятельно задушевный и обожаемый мною Толстой, – я до сих пор не могу представить себе, чтобы Вы, своим так знакомым мне простым и задушевным тоном написали лично мне на мои собственные вопросы и написали с таким трогательным и живым участием. И как только я пытаюсь представить себе это, с души моей, на которой благодаря Вашим сочинениям и так нет никакого бремени, всё-таки ещё что-то скатывается, и я начинаю сиять тихой светлой радостью умиления, такой радостью, о которой (как это было и со мной) люди с мирскими воззрениями не имеют ни малейшего понятия.»

С этих пор Толстой стал мне самым близким человеком в мире. Я продолжал писать ему длинные письма и изучать его писания. Ради того, чтобы видеть его и обмениваться с ним мыслями, я отдал бы все другие возможности, которые жизнь открывала предо мною. Не я один переживал в то время такое состояние.

Десять тысяч километров отделяло меня от Толстого. Но, как это нередко случается в жизни с нашими особо сильными желаниями, обстоятельства помогли мне. Мать моя не хотела больше оставаться во Владивостоке. После смерти отца её ничто больше не удерживало здесь. Её тянуло в Европу, к сестре и другим родственникам. И я не противился её желанию.

Весною 1900 года мы покидали Владивосток навсегда. На душе у меня было тяжело. Впервые роковое, неотвратимое вторгалось в мою жизнь. Заканчивалась моя юность. Друзья далеко проводили меня по железной дороге. С болью разрывались молодые связи. Но я не мог иначе. Прежде чем вступить в практическую жизнь, мне нужно было тщательно ориентироваться. Мне нужно было знание. Знание значительное, основное! Всё, что действительно было навсегда и окончательно приобретено всеми честными и свободными умами! Знание философское, нравственное и социальное. Я видел, что из живых людей один только человек мог дать мне его. И я ехал к нему.

Прощай, прелестный Уссурийский край. Прощай, необозримая тайга. Прощайте люди, такие же свободные, радушные! Прощай, великий могучий океан! Ты не будешь больше колыхать меня на своей груди!..

Очень жаль, что недостаток места не позволяет мне рассказать всё наше путешествие через Сибирь.

Двадцать четыре дня мы плыли вверх по Амуру и Шилке на плоском пароходе, похожем на плавучую гостиницу. Пятнадцать дней поезд нёс нас через остальную Сибирь. Пустынно и необъятно было тогда необозримое раздолье…

Но вот, наконец, и московские колокольни одна за другой выплывают из-за горизонта. Высокие и одинокие, они точно выступают к нам навстречу! Знаменитые «сорок сороков» православных церквей, которыми так гордилась столица православия и самовластия…

В Москве я Толстого не застаю. На другой день еду в Ясную Поляну.

Первое посещение

На заре поезд ссадил меня на полустанке Ясенки, в шести километрах от Ясной Поляны.

Светало. Я был теперь в самом центре Европейской России, которую знал только из курса географии.

Всё кругом было пустынно и тихо. Огромные холмы, широкие и плоские, в какой-то ритмичности тянутся гряда за грядой. Точно застывшая зыбь какого-то титанического океана, они уходят за горизонт. Длинные узкие прямоугольники пашен сплошь покрывают их. Местами вдали стеною синеют высокие леса. После необъятных плоских просторов Туркестана, после весёлых широких долин Уссурийского края всё здесь носит печать мощи и суровости климата.

Всего только шесть километров отделяют теперь меня от цели моей поездки. Со мной нет багажа, и, чтобы не терять времени, я тотчас отправляюсь в путь. Я горю нетерпением. Вскоре непродолжительный ливень настигает меня. Он успевает только слегка смочить мою одежду. Но это не прибавляет привлекательности моему костюму. Сообразно толстовским принципам, ничем не следовало отличаться от простых рабочих людей. И я всегда был одет, как парень из народа. Белая косоворотка навыпуск, коричневая бумазейная жилетка поверх неё. Серые брюки уже достаточно поношены, и старая шерстяная кепка не соответствует времени года.

Когда я поравнялся с двумя башенками, отмечающими вход в яснополянский парк, лучи восходящего солнца веером брызнули из-за горизонта и осветили большой пруд и вековые липовые аллеи.

Вверху, в конце длинной аллеи приветливо белел и розовел большой двухэтажный яснополянский дом.

Я опустился на скамейку против длинной веранды и, чтобы обсушиться, вытянул ноги навстречу восходящему солнцу.

Наконец я был у цели. Мир книжный, волшебный мир мечты, единственно известный мне дотоле, начинал претворяться теперь в осязательную действительность!..

Вдруг предо мною у перил веранды выросла высокая фигура в сером парусиновом халате с раздвоенной белой бородой. Пара небольших серых глаз с напряжённейшим вниманием вглядывается в меня. Я подхожу и ласково, и бодро говорю:

— Здравствуйте, Лев Николаевич!

— Я не знаю, кто вы, — отвечает Толстой.

Приятный грудной голос, но явно слышна нотка усталости. В самом деле, они ведь так многочисленны, странники, что ежедневно приходят сюда к веранде. Робко я называю себя.

— Я Лебрен… Может, вы помните? Из Владивостока. Я писал вам…

— Ну, как же! Помню, помню. Очень рад вас видеть!

Он легко и быстро сходит с веранды и берёт меня под руку.

— Но как же вы сюда попали?! — восклицает он с удивлением.

Мы входим в дом. Давно по книгам знакомая обстановка. Старинные тяжёлые своды. Окна находятся выше человеческого роста. Стены в метр толщиною. Двойная дверь. Внешний мир не достигает сюда. В углу коса, лопата. На стене пила. Мебель более чем проста. Это мастерская великого писателя.

— Вот несколько книжек. Вы побудьте тут, а я пойду купаться.

Я рассеянно перебираю брошюры. Это издания «Свободного слова» В. Г Черткова в Англии.

Но мне не до чтения.

Тот, чью душу, чье мнение я старался издали угадывать по его книгам, теперь тут, доступен прямому, непосредственному общению. Но как в нескольких словах изложить ему всё, что накопилось на душе? Мысли роем кружатся в голове. Я так взволнован, что совершенно забываю, где я. В душе поднимается буря.

Несколько различных сил со всей энергией молодости тянули меня прочь от торных путей и тропинок. Книги Толстого дали новый могучий толчок в том же направлении. Мир убогий, мелкобуржуазный, лживый, жестокий, беспредельно глупый, мир подлый до отвратительности! Всем существом я ненавижу его и ни в коем случае не хочу вернуться к нему. Не хочу быть побеждённым им. Моё имя — Виктор, по-латыни — «победитель». Я хочу бороться, биться насмерть. Я хочу победить! Но как? Куда идти?..

Карьера инженера была обеспечена мне. Министр путей сообщений Хилков был сослуживцем и другом отца. Но я не хотел её. Я хотел сжечь свои корабли. Навсегда порвать с жизнью привилегированного класса! Уйти! Но куда? Что делать?..

Практической жизни я не знал совершенно. Я был гимназист выпуска 1899 года! Я назубок выучил древнегреческие неправильные глаголы. Я отлично знал употребление сослагательного наклонения в латинском языке. Но какими способами можно честно зарабатывать своё пропитание, никого не обманывая, никого не эксплуатируя, об этом я не имел ни малейшего понятия. А кормиться надо. Разглагольствования и «самосовершенствование» не накормят!.. Что делать? За что браться? С чего начинать?

— Соскучились, бедняжка? — ласковый голос Льва Николаевича заставил меня вздрогнуть и вернуться к действительности. Я силюсь ответить: «Как я мог бы соскучиться!» Но слова ещё с трудом выходят из моих уст и не достигают слуха Толстого. Он ведёт меня с собой завтракать.

— Сколько же вам лет?

— Восемнадцать.

— Ох, как вы молоды, и как это опасно. И при вашей молодости такие твёрдые убеждения… Вы давно начали читать мои книги?

— Больше года.

— И что же? Ваши взгляды изменились с тех пор?

— Как сказать… Я стал очень недоволен собой.

— Ну, это и хорошо, и дурно в одно и то же время. Но что же вы думаете делать?

— Хотел бы работать… Лучше всего на земле, — робко говорю я. Учиться продолжать я не мог. Не по недостатку способностей. Напротив, учение давалось мне совсем легко. Но по бессмысленности своей это казалось мне невыносимым. То же самое и со службой, конторской, да и всякой. Я всегда хотел жизни трудовой, свободной, независимой, и вдали от города.

— Да, да, конечно. Кормиться произведениями своего сада, огорода, поля, это самое лучшее. Но природе вместе с тем было угодно, чтобы это было самое трудное. Тут часто приходится вести жизнь мужика, который живёт в грязи, со вшами, и питается хлебом с луком.

— Но, может, и с этим я попробую сладить?

Я делаю над собой огромные усилия, чтобы выговорить это. Воспитанный в богатой семье со многими слугами, я не имею ни малейшего понятия о трудовой жизни, тем более о жизни мужика.

— Да, да, и я к этому всегда стремился. Но иногда это невозможно. Видите, я ни в коем случае не хочу сказать, что надо делать компромисс…

— Компромисс всегда будет сам собою.

— Это то самое, что я хотел сказать. У каждого из нас есть тормоз. А когда две силы действуют в разных направлениях, то движение идёт по диагонали. Это параллелограмм сил. Вы знаете? Вам ещё не так трудно с вашей матушкой. И всё-таки, если нельзя будет работать, ничего не поделаешь.

— Что же? Тогда придётся служить… Но прежде я должен попробовать. Попробовать как следует!

Завтрак был кончен. Толстой встал.

— Лев Николаевич, моя мать написала вам письмо. Только писала она его в последнюю минуту и успела переписать только половину. Остальное написано карандашом…

Письмо по-французски. Мы читаем его вместе.

«Я приехала в Москву специально для того, чтобы выразить Вам чувство глубокого уважения и представить Вам моего юного сына, Виктора Лебрена, который писал Вам из Владивостока. Вы живёте так далеко от Москвы, что мне, к большому моему сожалению, невозможно самой поехать к вам. Направляю к Вам моего сына. Излишне говорить о том, как восхищается Вами этот мальчик (да разве он один!). Он жадно глотает Ваши произведения и живёт только Вами. К несчастью, он только что потерял отца, а я, приходится сознаться в этом, не всегда чувствую себя достаточно знающим человеком, чтобы руководить им. У него железная воля. Он не ест мяса, не пьёт ни чая, ни кофе, и его надо умолять, чтобы заставить съесть яйцо или выпить молока. Летом он упорно продолжает носить шерстяную фуражку и, несмотря на мои мольбы и слёзы, не соглашается купить шляпу. Простите мне эти мелочи. Я упоминаю о них, чтобы Вы могли лучше его узнать. В гимназии он всё время был лучшим учеником, переходя из класса в класс без экзамена и с наградой первой степени… Я посылаю его Вам с просьбой немного заменить ему отца и помочь ему Вашими добрыми советами, проложить себе хороший путь в нашей печальной жизни… Он у меня один на свете…» и т. д.

— Ну, что же? Это очень хорошо. Это прекрасное письмо. Ваша матушка говорит по-русски? Я отвечу ей… А теперь я пойду заниматься, а в два часа обед.

К обеду Лев Николаевич вышел заметно усталый. Белая нижняя рубаха застёгнута до пояса.

— Идёмте, пройдёмтесь немного. Я заработался сегодня. — Он своим обычным, необыкновенно мягким движением берёт меня под руку.

— Вот что я думал про вас. Здесь, в шести километрах, живёт Мария Александровна Шмит. Замечательная женщина. Она была прежде очень богатой. Одна шуба её стоила тысячу рублей! И вот, когда взгляды её изменились, она всё раздала бедным, научилась у крестьян работать и живёт одна на земле и кормится своим трудом. Продаёт молоко, ягоды, немного овощей, и это весь её заработок. Надо сводить вас к ней. Вам будет интересно, да и я давно у неё не был.

За большим столом Лев Николаевич указал мне место возле себя. В зал, сильно шурша шёлковыми юбками и нервно двигая локтями, вошла Софья Андреевна. Она держалась прямо и, победоносно улыбаясь, оглядывала многочисленное общество. Я поднялся.

— Вы, кажется, издалека приехали?

— Сейчас из Москвы; а в Москву из Владивостока.

— Вот как! Вы так много путешествуете. Это интересно. Ну, а здесь? Что же вас интересует?

— Здесь?.. Лев Николаевич. — Мне трудно скрыть нотку досады.

— Ну, Лев Николаевич, это мало, — и оживление её разом исчезло.

В следующие мои посещения она подавала мне два пальца и почти не разговаривала. Я был «тёмный», как она называла единомышленников Толстого. А к ним она относилась весьма недоброжелательно.

Уводя меня к Марье Александровне, Лев Николаевич перечисляет мне лиц, присутствовавших за обедом.

— А самые дорогие и близкие мне по духу — это мои две дочери старшие. Их теперь нет здесь: так что иногда мне бывает скучно, — он дружески улыбается и продолжает задумчиво:

— Я теперь совсем близок к смерти, которая так страшна и непонятна вам, молодым… И, признаться, иногда ожидаешь её даже с радостью. Как подумаешь о всей этой чепухе, которую люди делают, то иногда и впрямь хочется уйти от жизни…

Сплошь поросшая дёрном «Засека», широкая и прямая, вся изрезана глубокими параллельными колеями. Их тут более десятка. Когда одна становится непроезжей, ездят по другой. Лес непрерывной стеной тянется с двух сторон.

Заговорили о книгах, газетах. Толстой сказал:

— Я-то уже не застану этого, но когда-нибудь печатное слово займёт своё настоящее место. Теперь оно служит лишь торговым целям. А покупается, конечно, всё самое гадкое, льстящее толпе. Вот готовятся праздновать юбилей Гуттенберга. Если это за то, что он дал возможность печатать то, что теперь печатают, то он величайший злодей! А призвание печати великое…

Через много лет после этого разговора я узнал из газеты мнение об этом предмете Маркони, изобретателя беспроволочного телеграфа. Итальянский поэт Д’Анунцио подарил ему томик своих стихов. Перелистав книжечку, учёный воскликнул: «Однако же, какое огромное зло принёс человечеству Гуттенберг!»

Я цитирую это слово, чтобы показать, насколько мысль Толстого была иногда близка передовым людям самых различных положений. Именно эта близость была причиной его силы и влияния.

Марья Александровна Шмит

Мы входим в небольшую деревню. Низенькие избы неряшливо покрыты соломой, от ветра придавленной жердями. Налево узенький просёлок вьётся среди ржи. Рожь в рост человека. Ветерок пробегает по ней и разбегается тёмными полосами. Он волнует её, как поле, которое на этих широких холмах кажется безбрежным.

Прудок с мутной водой затерялся, в лощинке, и вдруг — маленькая усадьба, обсаженная редкими вербами. Среди гладкого зелёного двора избушка в два крошечных окна. Осиновые брёвна почернели от времени.

Небольшая женщина с ведром в руке выходит из низенькой двери. Сапоги. Низ короткой юбки обшит широкой полосой клеёнки. На голове платок.

Она опускает ведро с молоком и всплёскивает руками.

— Батюшки! Лев Николаевич! Вот спасибо, милый, что зашли.

— А я вот вам гостя привёл… Из Владивостока!

— А, это тот самый милый мальчик, что такие умные письма писал? — И она приветливо пожимает мне руку.

Я рассматриваю её с интересом. Женщина лет за пятьдесят, лицо слегка загорелое, начинает морщиниться. Большие серые глаза… Но сколько в них страдания! И страдание не острое, а какое-то ровное, постоянное, глубокое.

Толстой низко наклоняется, чтобы пройти в дверь.

— Лев Николаевич, милый, ну, где же мне вас посадить? — Она цедит молоко в высокую крынку и быстрыми, ловкими движениями моет ведро.

— Пойдёмте мой огород смотреть. Такая у меня нынче клубника удалась, на редкость!

— Всё это труды рук своих, — говорит мне в сторону Лев Николаевич, указывая на аккуратные грядки огорода, на небольшое поле картофеля и такое же ржи.

— А как давно Марья Александровна живёт такой жизнью?

— Сколько же? Четыре да три, да тут семь — уже четырнадцать лет.

Грядки с клубникой — в идеальном порядке. Они старательно усыпаны мякиной, и каждый куст подпёрт особой проволочной подпоркой в виде обруча, так что все ягоды на весу, на солнце — крупные, блестящие.

— А вот эту я для вас берегла.

Марья Александровна подаёт Льву Николаевичу прелестную ягоду величиной с куриное яйцо.

— Да я такой никогда не видал.

Лев Николаевич достает перочинный ножик и, разрезав ягоду на три части, даёт нам по куску.

— Что же, вы везде сами управились нынче?

— Да пахать принаняла и сеять. А картошку под соху посадили.

Под крошечными окошками, на завалинке, мы усаживаемся по сторонам Толстого, и я долго, с величайшим интересом, слушаю, как он рассказывает своему другу свои последние новости. Друзья и корреспонденты его бесчисленны. Они рассеяны по всем странам. И кого только нет среди них!

Полуграмотные крестьяне, учёные, писатели, артисты, сектанты, гонимые за веру. Губернаторы, министры, чиновники. Революционеры, заключённые в тюрьмах и «коронованные особы»… Все испытывают потребность общения с Толстым, пишут в Ясную Поляну.

Толстой достаёт часы и показывает их Марье Александровне.

— Я обменял свои на эти. Это — самые дешёвые часы. Они стоят новые всего рубль двадцать копеек. — Он встаёт и прощается.

— А вы, — говорит он мне, — устали сегодня. Вы уже прошли двенадцать вёрст. Ночуйте тут, а завтра в час на станции будет лошадь, и вас подвезут. — И он быстро своей особой, лёгкой походкой исчезает среди ржи.

— Ну, милый мальчик, пойдёмте ужин готовить. У нас здесь всё самому надо делать, лакеев нет! — И Марья Александровна весело смеётся.

Громадным ухватом она ловко достаёт из русской печи большой чайник и ставит его на керосинку.

— Он тут всегда тёплый. Мигом согреется.

Как во всех деревенских избах, большая русская печь занимает середину и делит помещение на две половины. Но эта изба «улучшенная». Тонкая дощатая некрашеная перегородка с дверью соединяет правую сторону печи с противоположной стеной. Таким образом, спальня как бы отделяется от кухни.

Мы едим гречневую кашу с молоком. Потом пьём чай вприкуску с совершенно чёрным ржаным хлебом, который Марья Александровна отрезает от огромного каравая стареньким наполовину сточенным ножом.

Ново, необычно всё это для инженерского сынка!..

Ужин съедается быстро, и мы переходим в соседнюю комнату.

Маленький некрашеный стол блещет чистотой. На нём портрет Толстого масляными красками. Он не очень велик, но видна кисть мастера… Рядом фотография знаменитой «Голгофы» Н. Н. Ге: распятый Христос и разбойник, прибитый к столбу. В глубине комнатки маленькая складная кровать тщательно прибрана.

— Вот, посмотрите, что они с «Воскресением» сделали! — Марья Александровна подаёт мне новое сытинское издание романа с многочисленными закладками исписанной бумаги.

— Четыреста девяносто мест вычеркнула цензура! Несколько глав целиком выпустили. И все самые великонравственные места! Самые великонравственные!

— Так вот какое мы «Воскресение» в «Ниве» читали!..

— И не только в «Ниве»! Что самое ужасное, и за границей в переводах нигде «Воскресение» не появилось полностью. Англичане выпустили всё, что «шокинг», французы — всё, что против воинской повинности, немцы, кроме того, — всё, что против кайзера! Ни одного честного издания, кроме русского, чертковского в Англии!

— Как жаль, что мне невозможно теперь остаться у вас подольше. Я бы переписал себе эти пропуски.

— Я вам пришлю. Вы только адрес оставьте мне. Я уже десять экземпляров исправила… Я вам всё новое присылать буду… Ну, а теперь расскажите, милый мальчик, о себе, о друзьях во Владивостоке…

Я рассказываю о наших чтениях. О том, как мы получили из Женевы через Японию четыре собрания всех запрещённых писаний Толстого, изданных Элпидиным. Мы выписали их в Японию на имя капитана парохода. Капитан привёз их нам в своей каюте, а товарищи по гимназии помогли мне перенести их под одеждой…

— А как же вы, Марья Александровна, познакомились со Львом Николаевичем?

— Да вот, совершенно так же, как вы, — говорит она с оживлением. Она достаёт чулок и моток шерсти, придвигает крошечную жестяную лампу и, пока игла быстро кладёт стежок за стежком, тихо, задумчиво рассказывает:

«У меня отец был очень строг. Он был доктором медицины и большим почитателем Руссо. Даже столярное ремесло он изучил. Я храню этот комод его работы, он весь из грушевого дерева. Посмотрите, прекрасная работа…

Отец нас вырастил в самых строгих правилах. И я, служа в Московском Николаевском училище, была образцовой классной дамой. Да, милый мальчик! Я была строго православной. Всё у меня было необыкновенно comme il faut!» — она произносит это с чистейшим французским акцентом и смеётся весёлым заразительным смехом.

«Шуба у меня была енотовая, тысячу рублей стоила. Спросите у Льва Николаевича, он и сейчас её вспоминает. Чулки я носила только шёлковые и самые дорогие. Вино я выписывала из Франции, Сен-Рафаэльское. Другого я не могла пить. Это, видите ли, мне было необходимо для здоровья!» — У неё опять приступ смеха.

«У начальства я была на самом хорошем счету. И вот однажды мне попалась в рукописи „Исповедь“ Толстого. Я прочла всего несколько страниц. Я страшно рассердилась тогда. Бросила тетрадь на пол, топтала ногами!.. Да, милый мальчик!..

Однако же интерес остался. И когда через несколько месяцев мне попалась отлитографированная студентами статья „В чём моя вера?“, я попросила и „Исповедь“ и прочла, и то и другое.

Эти книги меня поразили так больно, так больно, что сказать нельзя. Я была вся потрясена. Я заболела и нравственно и физически. Да, милый мальчик. Всё комильфо моё, все мои перчатки, шелковые чулки, всё моё православие, всё, всё никуда не годилось! Всё было ложью, ложью отвратительной, бесчестной, позорной!..

Я затворилась в своей комнате и никого не впускала. Я так была расстроена, что когда кто подходил к двери, я начинала кричать.

Так пролежала я две недели, как один день. Ничего не ела, не замечала дня и ночи. Наконец, я заснула. И тут я увидела страшный сон. Так ярко, с такой силой, что я сейчас вспоминаю, как будто я это пережила наяву.

Глухая ночь. На реке ледоход. Я плыву одна на спине в непроглядной тьме. Льдины с грохотом и треском сталкиваются, вздымаются, ломаются вокруг меня. Каждую секунду они грозят раздавить меня. В немом ужасе я закрываю глаза. С секунды на секунду я ожидаю погибели… И вдруг какие- то громадные могучие руки схватили меня сзади за плечи. Они высоковысоко подняли меня и легко поставили на берег. Так спокойно, удобно, свободно и твёрдо… Я проснулась.

В окно ярко светило солнце, и на душе было так же светло и покойно.

Прошлое, всё моё прошлое было где-то далеко-далеко!.. Точно оно было не моё… Точно его никогда не было!

Я не думала уходить из училища. Я только стала покупать и рассылать издания „Посредника“. Тогда чудные были издания. Помните? И картинки издавали во множестве. Лев Николаевич писал к ним тексты. Это так было нужно для деревни. У меня было скоплено немного денег, и я целыми ящиками рассылала прямо по школам, в каждую волость. Потом цензура всё это запретила. Дивные рассказы Льва Николаевича были конфискованы. Их переделали на игральные карты для благотворительного учреждения „вдовствующей Императрицы Марии Федоровны“!

Так я продолжала служить, но по воскресеньям надо было водить детей в церковь. И я на богослужении стояла как пень. В конце концов начальница сделала мне замечание:

— Мария Александровна, нельзя же так у обедни стоять как кол!

— Но не могу же я верить во всё это.

— Да вас никто и не просит верить, вы только вид делайте.

Это меня взбесило.

— Ну, уж притворяться я никогда не буду.

— Тогда вам нельзя здесь оставаться.

Я приехала в Ясную Поляну и познакомилась со Львом Николаевичем. Научилась у крестьянок стирать, печь хлебы, делать деревенскую работу. Со мною была моя приятельница Ольга Алексеевна Баршева. Она в училище служила вместе со мной и не пожелала там одна оставаться. Владея английским языком, она переводила для „Посредника“. Так прожили мы возле Ясной три года. Я переписывала Льву Николаевичу и помогала ему в работах в поле и в лесу.

Однажды приехал ко Льву Николаевичу с Кавказа управляющий большим заброшенным имением и предложил нам работать у него. Мы поехали.

Я работала в хозяйстве и носила за несколько вёрст в город овощи, яйца и молоко. Ольга переводила для „Посредника“. Природа была прелестна. Чудные фрукты. Но там свирепствовала малярия, и вот, к концу четвёртого года мы обе заболели. Сначала свалилась Ольга. Я ухаживала за ней, но через несколько дней свалилась и я. И так меня скрутило, что я пролежала несколько дней без памяти. Когда я пришла в себя, я могла только, держась за стенку, дотащиться до кухни. Там в кофейнике были остатки кофе. Я выпила его, и это помогло мне добраться до Ольги. Она лежала без памяти, как мёртвая. Я смогла только сварить новую порцию кофе и опять свалилась. Так продолжалось несколько дней, пока приехал верхом знакомый грузин из дальних соседей, обеспокоенный тем, что нас давно не видно. Этой же зимой Ольга Алексеевна умерла.

Одна я не осталась на Кавказе. Я вернулась в Ясную и поселилась на деревне. Сняла себе комнатку и три года жила, переписывая по заказам для разных лиц запрещённые писания Льва Николаевича. Этим кормилась.

Потом Татьяна Львовна отдала здесь двести десятин земли крестьянам по Генри Джорджу: знаете? — как описано в „Воскресении“. А пять десятин усадебной она оставила себе и предложила мне жить тут. Я за это обрабатываю ей сад. Летом я работаю в саду, а зимой переписываю сочинения Льва Николаевича.

Да. Так хорошо здесь, милый мальчик! Так хорошо! Такая тишина, спокойствие. Полная независимость. Лев Николаевич иногда приходит побеседовать, заглядывает кто-нибудь из друзей. Такие хорошие люди есть на свете!..

Вот жаль только, что вы так мало у нас побудете. Но вы ещё приедете к нам, милый мальчик! Я знаю, вас потянет сюда».

Чудесная дружба моя с Марьей Александровной продолжалась до самой её смерти. Она всегда неутомимо сообщала мне все новости из Ясной Поляны и аккуратно присылала всё, что не пропускала цензура.

У Толстого было много друзей. Но это были друзья, которые все нуждались в Толстом. Беззаветно же преданная Марья Александровна была другом, в котором иногда нуждался и Толстой.

Вконец измученный барской обстановкой своего дома, полным пренебрежением семейных к его духовной жизни, он только в этой уединённой избушке находил настоящий покой и понимание. 18 февраля 1909 года, всего за двадцать месяцев до своей смерти, Толстой отметил в дневнике: «Я не знал и не знаю ни одной женщины, которая была бы духовно выше Марии Александровны».

С Марьей Александровной, несмотря на разницу в летах, мы подружились с самой первой встречи. Соединили нас глубокое сочувствие Льву Николаевичу, омерзение перед буржуазными идеалами и беззаветная преданность борьбе Толстого с обманом и затемнением народа. Только эти чувства давали этой замечательной женщине силы вести свой столь суровый трудовой образ жизни и без устали, каллиграфически, переписывать тысячи страниц запрещённых царской цензурой сочинений Толстого. Впоследствии Марья Александровна часто писала мне, звала к себе и неустанно присылала все запрещённые новинки. Я гектографировал их, рассылал по всей Руси великой и наделял ими кавказский подпольный социал-демократический комитет. Я наезжал иногда к Марье Александровне, жил у неё неделями, помогая в её работах, и раза два-три в неделю проводил дни в Ясной Поляне подле Льва Николаевича. Возвращался в Овсяниково я засекой в глухую полночь. Женскому элементу в Ясной Поляне это представлялось подвигом необычайной храбрости.

Марья Александровна пережила любимого учителя только на один год. Работа переутомила её. У неё болели руки. Чтобы опереть их, мечтой её в последний год было… кресло «с локотниками»!..

Тяжкое испытание ожидало её в этот год. У этой самоотверженной души было своё сокровище. Это были личные письма к ней Толстого и самые дорогие ей места из его писаний, которые она переписала для себя. Чтобы оградить это сокровище от глаз жандармов, она в своё время заказала ящик из тонкого котельного железа и закапывала его в землю в большом сарае, под годичным запасом сена для её коровы. Раз в год, летом, когда сено кончалось, выкапывала клад для просушки. И вот однажды, когда она была в Ясной, ей сообщили, что сгорела её изба. Стоически, без единой жалобы, перенесла она потерю всего имущества, но и письма Толстого погибли безвозвратно…

В последний день своей жизни она почувствовала, что умирает. В Овсяникове был И. И. Горбунов. С утра она сказала ему: «Не беспокойте никого». Она написала официальное завещание, чтобы погребение её мёртвого тела было совершено без каких-либо обрядов. Опираясь на этот документ, неутомимый Горбунов смог добиться от властей разрешения, и таким образом после больших яснополянских похорон в маленькой деревеньке Овсяниково для обыкновенного смертного были допущены первые свободные похороны.

Два письма

Как ни тяжко мне было покидать Ясную, к вечеру час отъезда наступил.

— Вот. Начал по-французски и кончил по-русски. — Лев Николаевич, улыбаясь, подаёт мне два письма. Одно — моей матери, другое — доктору Маковицкому в Венгрию.

Учитель показывает мне место против себя у круглого столика. Я вижу, что он собирается заговорить о чём-то, что стоит ему труда. Наконец он делает усилие.

— Что же?.. Вы не влюблялись? — в голосе напряжённая серьёзность.

— Нет… Не успел!.. — отвечаю я почти весело.

— Так что в этом отношении вы чисты?

— Да.

Он, сурово двигая мохнатые брови, успокоительно кивает головой.

Я встаю прощаться.

— Я тоже иду наверх, — Он опирается на моё плечо, поднимаясь по лестнице в зал.

— Вы напишите, как устроитесь. Непременно напишите. Передайте поклон вашей матушке. — Он останавливается, кладёт мне обе руки на плечи и говорит, подчёркивая каждое слово: — Итак! Спешите, но медленно! — И сквозь густую бороду и усы он целует меня.

Я напрягаю все свои силы, чтобы удержать слёзы, и замечаю, как издали Софья Андреевна с некоторым удивлением наблюдает наше прощание.

«Chere Madame,

Я был очень рад познакомиться с вашим сыном.

Убеждения его не согласны со взглядами большинства, но что же делать, если они справедливы и он всей душой принял их.

Я боюсь за то только, чтобы он, увлекшись желанием исполнить всё, не предпринял бы то, что сверх его сил и, разочаровавшись в своих силах, не ослабел бы в следовании по пути истины. Это было бы очень жаль, потому что он стоит на едином верном, хотя и узком, как сказано в Евангелии, трудном пути.

Боюсь я ещё за то, чтобы он не забыл того, что сущность учения Христа есть любовь и что поэтому ему надо дорожить вашей любовью к нему и его к вам и употребить все силы к тому, чтобы не нарушить её.

И это, кажется, ему будет легко сделать, судя по вашему письму. Если и вы и он будете делать уступки друг другу, то наверно найдёте средство радостно жить вместе, помогая друг другу быть добрее и лучше.

Впечатление, произведённое его письмом, усилилось во мне при свидании с ним: я полюбил его ещё больше и, чувствуя всю ту ответственность, которая лежит на мне вследствие его доверия ко мне, буду стараться быть ему полезен в истинном смысле.

Благодарю вас за ваше доброе письмо ко мне. От всей души желаю вам всего хорошего.

Если могу быть вам чем полезен, располагайте мной.

Лев Толстой. 1900, 29 июня».

«Дорогой Душан Петрович!

Очень, очень давно не имею с вами прямого общения и давно не знаю ничего про вас. И это мне очень жалко. Напишите мне словечко. Как живёте? Что делаете? Как служите себе, людям и Богу и кому больше? Разумеется, желаю, чтобы больше всего Богу и меньше всего себе. Зная вас, думаю, что так и есть.

Письмо это передаст вам очень молодой человек Виктор Лебрен, выросший в России и очень серьёзно и ясно принявший христианское Учение и желающий жить и действовать по нём. Обстоятельства привели его к жизни в Австрии с своей нежно любящей его вдовой матерью. Я даю ему это письмо вам с мыслью, что вы поможете ему в выборе и направлении деятельности, а то и просто советом и любовным общением.

Братски целую вас.

Любящий вас Лев Толстой.

29 июня 1900».

Я покидал Ясную Поляну, как будто провёл в ней всю свою жизнь.

Но Марья Александровна была права. Много раз ещё возвращался я сюда пожить возле дорогого учителя.

©Ренэ Герра

(Начало. Окончание в последующих номерах альманаха)

Комментарии

Печатается по авторизованной копии, которая представляет собой машинопись с поправками рукой В. Лебрена. Заглавие отсутствует (вероятно, титульный лист утрачен). Главы 1-15 пронумерованы и перепечатаны со сплошной пагинацией (с. 1-170). К ним приложены имеющие отдельную пагинацию глава «Что же нам делать?» (с. 1-9) и «Заключение» (с. 10-11). Каждая глава была скреплена скрепкой. Бумага американского формата 20 х 33 см. Рукопись завершается словами:

«Подробности по запросу.

Перепечатка разрешается.

После шестидесяти лет исследования предмета.

Виктор Анатольевич ЛЕБРЕН.

Пюи-Сент-Репарад. Франция.

(Перепечатка разрешается. Виктор Лебрен.)

14-1-70».

Авторизованная копия хранится в личном архиве И. С. Шелковского, художника, публициста, редактора и издателя художественного журнала «А-Я» (Париж; в 2009 г. журнал переиздан в Москве). В 90-х годах прошлого века Г А. Красовский, сын полковника царской армии, философ, публицист, общественный деятель, редактор журнала «Новый гуманизм», познакомил И. С. Шелковского с француженкой Жозет Дюк, знавшей В. Лебрена. После его смерти она забрала в его опустевшем доме публикуемую здесь рукопись, несколько фотографий Лебрена и вырезки из французских газет с посвящёнными ему публикациями. Все эти материалы Ж. Дюк, не владевшая русским языком, передала Шелковскому, любезно предоставившему нам возможность использовать рукопись для публикации.

Виктор Лебрен (Lebrun, 1882–1978) — публицист, мемуарист, в 1906 г. — секретарь Л. Н. Толстого. Сын французского инженера, сорок лет проработавшего в России, Лебрен родился в Екатеринославе (15. 02. 1882). В 1886 г. мать увезла его в Париж, но весной 1887 г. они переехали в Туркестан, где работал отец. Годы жизни Виктора Лебрена в России весьма подробно освещены в его воспоминаниях. По сообщению К. И. Ляско (Ляско К. И. Виктор Лебрен о Льве Толстом как читателе: (К 160-летию со дня рождения великого русского писателя) // Книга: Исследования и материалы. М., 1989. Сб. 57. С. 174), перед Первой мировой войной Лебрен уехал во Францию, где и жил до самой смерти. Последний секретарь Толстого В. Ф. Булгаков (1886–1966) указывает другую дату — 1926 г. В главе «Лебрен» своей книги «Лев Толстой, его друзья и близкие» (Тула, 1970) он пишет: «Я впервые встретился с Лебреном в 1912 г. в Геленджике на Кавказе, где он проживал тогда с женою и с матерью на совсем маленьком земельном участке, занимаясь, по совету

Толстого, сельским хозяйством. <…> Лебрен оказался невысоким, круглолицым, живым человеком с коротко остриженными „под машинку“ волосами на голове. <…> Одет он был в скромную русскую мужицкую рубашку, дешёвые штаны и грубые сапоги. Небольшие чёрные глаза всматривались в вас пристально и притом непрестанно искрились весёлым, добрым смехом. <…> Основная жизненная проблема для Лебрена заключалась именно в стремлении сочетать повседневный тяжёлый крестьянский труд и литературно-научную деятельность. Честной жизнью он не мог признать никакую иную, кроме жизни от труда рук своих. В то же время его манила перспектива разработки целого ряда научных и литературных тем.

Лебрен примеривался и к тому и другому, напрягая все свои силы, не успевал и мучился всячески. Помню, позже, он писал мне в Москву, что не умрёт спокойно, пока не выполнит задуманного им ряда литературно-научных и философских работ, перечень которых и приводил в письме. <…> После нашего свидания в 1912 г. Лебрен жил в Геленджике ещё много лет. <…> В 1926 г. он с семьёй переехал на свою старую родину». Эту же дату называет и сам В. Лебрен в интервью газете Ле Монд (Zand N. Portrait: Victor Lebrun. // Monde. 1978. 15-16 octobre. P. 16). После переезда во Францию В. Лебрен дважды посещал Россию: в 1968 г. он провёл здесь пять месяцев, в 1970 г. — два месяца. Разумеется, побывал он и в Ясной Поляне. В дар Государственному музею Л. Н. Толстого Лебрен передал хранившиеся у него автографы двадцати писем Толстого.

К работе над книгой о жизни и творчестве Толстого Лебрен возвращался на протяжении многих десятилетий. В 1911 г. в киевском «Вегетарианском обозрении» появилась его небольшая по объёму публикация «Толстой», а уже три года спустя Лебрен выступил как автор книги «Толстой: (Воспоминания и думы)», вышедшей в московском издательстве «Посредник» (1914). В 1960 г. Лебрен прислал в Государственный музей Л. Н. Толстого 7 страниц, озаглавленных «Моё знакомство с Толстым» (фонд 26, кн. 23448, № 1). Известно, что в 1968 г. Лебрен работал над рукописью «10 лет вблизи Л. Н. Толстого. Встречи и переписка». В 1970 г. он, очевидно, завершил свою работу, в которую были включены его размышления, высказанные в печати ещё в 1917 г. (см.: Лебрен В. 1/ Милитаризм: Его реальные причины и средства их устранения. М., 1917; 2/ Земельный вопрос: его сущность, значение и точное решение. М., 1917). Книга Лебрена о Толстом неоднократно переводилась — см.: Lebrun V. Lev Tolstoj: Souvenirs d’ami et de secrétaire. Paris, 1961; Lebrun V. Devoto a Tolstoj. Milano, 1963; Lebrun V. Leo Tolstoj: La homo, la verkisto kaj la reformisto. Roma, 1978; Lebrun V. Leo Tolstoy. Lulu Press, 2006. В Ростове-на-Дону вышел обратный перевод книги о Толстом с эсперанто: Лебрен В. Лев Толстой (человек, писатель, реформатор) / Перевод с эсперанто Б. Зозули. Rostov-na-Donu, 2005. Перу Лебрена принадлежит также статья «А. Шпир, основатель научной метафизики» («Календарь для всех», 1912). Доклад «О необходимости основания нового энциклопедического прогрессивного органа печати», прочитанный Лебреном на I Вегетарианском съезде, был опубликован в «Вегетарианском обозрении» (Киев, 1913).

В России после отъезда Лебрена во Францию долгое время не имелось никаких сведений о нём. «„Открыл“ его вновь И. С. Зильберштейн (1905-1988), известный открыватель реликвий русской культуры, доктор искусствоведения, лауреат Государственной премии СССР. „О существовании Виктора Лебрена, — говорил он мне, — я узнал из номера журнала „Меркур де Франс“, вышедшего в 1960 году и посвящённого 50-летию со дня кончины Л. Н. Толстого“» (Ляско К. И. Виктор Лебрен о Льве Толстом как читателе: С. 174).

Ещё одним «открывателем» Лебрена можно назвать А. Харьковского — известного советско-американского журналиста. В статье, посвящённой Лебрену, он рассказал о том, как в московский эсперанто-клуб пришло письмо, подписанное бывшим секретарём Толстого, в то время жившим в селении Сент-Луи-Репарад. По просьбе А. Харьковского Лебрена навестили венгерский эсперантист Ф. Фаркаш и профессор университета в Эксе М. Жюльен. «Виктор Анатольевич вышел, торжественно держа на вытянутых руках папку, где в пластиковом пакете лежало… 24 (!) оригинала писем, написанных рукой Льва Толстого. „Письма эти адресованы мне“, — скромно заметил Лебрен. „И все они опубликованы?“ — спросил Жюльен. „Нет, вот эти три Лев Николаевич не доверил копировальной книге“. „Я держал в руках бесценные листы — до сих пор их видели двое, Толстой и Лебрен. Я был третий“, — писал мне затем Фаркаш. <…> На прощанье Лебрен подарил гостям копии трёх потаённых писем. Фаркаш передал их мне. /…/ Письма были опубликованы по копиям в „Литературной России“ 25 февраля 1966 года» (Харьковский А. Обещаю не умирать // Vestnik. 1998. № 10 (191), 12 мая). В той же статье приведено следующее «обязательство»: «Я, гражданин Франции Виктор Лебрен, обещаю не умереть, пока не будут опубликованы мои воспоминания о Льве Николаевиче Толстом, чьим другом и секретарём я был в течение ряда лет. Москва, 12 августа 1972 года. Подпись». Закончил свою статью о Лебрене А. Харьковский так: «В августе 1978 года в Люцерне (Швейцария) состоялся очередной международный конгресс эсперантистов. Лебрена на нём не было, но популярностью пользовалась его изданная на эсперанто книга „Лев Толстой. Воспоминания друга и секретаря писателя“. А 9-го сентября 1978 года, в день, когда мир отмечал 150-летие со дня рождения Льва Толстого, Лебрен скончался. Запись на письменном столе гласила: „Ныне отпущаеши раба своего, Господи“. Он сам приказал своему сердцу остановиться». В справедливости этих сведений заставляет усомниться письмо

Лебрена к Жозетт Дюк, датированное 4 апреля 1979 г. На оригинале этого письма, хранящегося в архиве И. С. Шелковского, рукой Ж. Дюк надписано: «dernière letter de Victor Lebrun» («последнее письмо Виктора Лебрена» — фр.). В письме, в частности, говорилось: «Je touche à la fin de ma vie, rien ne me retient plus à ce monde. Je pourrais m’en aller. Mais par curiosité je voudrais attendre un peu, pour voir ce que sauront faire ceux qui restent» («Я дошел до конца жизни, ничто не удерживает меня больше в этом мире. Я бы мог уйти. Но любопытство заставляет меня подождать немного, чтобы увидеть, что сумеют сделать те, кто остаются» — фр. ).

О В. Лебрене см. также: Шифман А. Неизвестные письма Льва Толстого // Литературная Россия. 1966. 25 февраля; Зильберштейн И. С. У секретаря Льва Толстого // Литературная газета. 1966. 25 июня; Косолапов П. Двадцать писем Льва Толстого // Коммунар (Тула). 1967. 11 марта; Колинска К. «Ясная Поляна» вблизи Марселя // Литературная Россия. 1967. 22 декабря; Годы с Львом Толстым // Литературная газета. 1968. 3 июля; Засев В. Он знал Льва Толстого // Красное знамя (Владивосток). 1968. 15 сентября; Литвинова В. Встреча с секретарем Льва Толстого // Советская молодёжь (Рига). 1969. 18 мая.

С. 5. Отец мой, француз… — Анатоль Лебрен (Anatole Philippe Auguste Lebrun) родился 7 июня 1837 г. в небольшом городке Труа. В 1858 г. он был приглашён в Россию для участия в строительстве железных дорог. По воспоминаниям В. Лебрена, непосредственно перед этой поездкой его отец закончил Парижский Политехникум, получив квалификацию инженера путей сообщения. Однако в списках выпускников этого учебного заведения А. Лебрен не значится. По архивным данным, в 1885-1858 гг. он работал на железнодорожной линии Париж-Мюлуз в качестве чертёжника. В России А. Лебрен выполнял изыскательские работы, необходимые при прокладке железных дорог, и занимал небольшие руководящие должности на различных участках этих дорог. В 1882 г. он жил в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) и, судя по всему, участвовал в строительстве украинских железных дорог. Позже в течение шести лет он был начальником дистанции на Закаспийской железной дороге, а затем ещё шесть лет был связан с Южно-Уссурийской железной дорогой: сначала занимался её строительством, а потом занял должность заведующего 1-м участком пути. А. Лебрен скончался в 1899 г. во Владивостоке. Подробнее проследить сорокалетний трудовой путь А. Лебрена в России не удалось. Сведения о нём почерпнуты из воспоминаний его сына (Monde. 1978. 15-16 octobre. P. 16) и Архива Министерства путей сообщения (фонд 258, оп. 2, ч. 1, дело № 2882). Архивные материалы об А. Лебрене предоставлены Е. В. Козловым.

…едва окончив Парижский Политехникум инженером путей сообщения — Политехническая Школа (École Polytechnique) — знаменитая высшая школа для подготовки инженеров, основанная в 1794 г.

…одной из французских компаний, строивших там железные дороги. — Скорее всего, речь идёт о Парижском техническом комитете Главного общества российских железных дорог, основанного 28 января 1857 г. для постройки (в течение десяти лет), а затем содержания (в течение восьмидесяти пяти лет) сети железных дорог протяжённостью около четырёх тысяч вёрст. Для исполнения предприятия на все высшие и на значительную часть прочих должностей были приглашены французские инженеры и техники; главным директором был назначен французский инженер Колиньон. (См.: Зевзинов Н. А. От Петербург-Московской до Байкало-Амурской магистрали. М., 1986. С. 57).

…начальником дистанции… — «Надзор за путём организован следующим образом: вся линия разделена на 12 дистанций протяжением от 99 до 128 верст (104,9 – 135.7 км); каждая дистанция делится на околотки, протяжением 10 – 14 верст, и затем на сторожевые обходы длиною от двух до пяти вёрст» (Петлин А. С. Закаспийская железная дорога // Очерк сети русских железных дорог… СПБ., 1896. Т. 2).

…Закаспийской железной дороге. — Закаспийская Железная Дорога проходила от Крас- новодска до Ташкента через Джебел, Кизыл-Арват, Мары, Чарджоу, Каган, Зиадин, Самарканд, Урсатьевскую. Дорога стала сооружаться воинскими частями сразу же после присоединения Средней Азии к Российской империи, её основное направление Красноводск — Самарканд было построено в период 1880-1896 гг. К 1899 г. эта дорога была продолжена до Ташкента и Андижана, а в 1900 г. от Мары до крепости Кушка. Строительство дороги производилось военным ведомством в очень трудных условиях: пески пустыни Каракум всё время двигались, редкие реки часто меняли русла, а во время половодья сносили мосты. Военным приходилось вести большие работы по посадке деревьев, укреплению мостов, русел рек. Опыт русских инженеров по строительству этой дороги впоследствии был применён французами для проектирования и постройки железной дороги в Сахаре (см.: Циммерман Э. Р. По Закаспийской железной дороге: [Путевые заметки]. М., 1889. С. 3).

Каракуль — город в 60 километрах от Бухары.

С. 6. Туркестан выл тогда едва только завоёван Русской армией. — К 1870 г. в Средней Азии была образована русская область со столицей Ташкентом. Бухарский и коканд- ский ханы были превращены в вассалов. Одна только Хива оставалась независимой. В 1873 г. состоялся успешный Хивинский поход русских войск под командованием генерала К. Кауфмана, имевший целью принудить хивинского хана к мирным отношениям с Россией. В 1880-1881 гг. под командованием генерала М. Д. Скобелева была предпринята военная экспедиция в Среднюю Азию против туркмен-текинцев, закончившаяся присоединением к России Ахал-Текинского оазиса. Этим походом завершалось присоединение Средней Азии к Российской империи.

Согласно условиям мира… — По мирному договору 23 июня 1868 г. Бухара должна была уступить России Самаркандское и Катта-Курганское бекства, занимавшие лучшие земли цветущей долины Зеравшана, а также Пенджикентское и Ургутское бекства. Договор наносил последний удар самостоятельности Бухарского ханства. Бухарский эмир стал беспрекословно исполнять желания русского правительства, которое, в свою очередь, оказывало ему поддержку во время смут и волнений, вспыхнувших в Бухаре после окончания войны с Россией.

…Бухарское ханство управлялось ещё прежним эмиром. — С 1885 по 1910 г. Бухарским эмиратом правил Абдул-Ахад (1859-1911).

…джугара — род сорго… — Сорго — ценная пищевая и кормовая культура для районов, в которых пшеница и другие основные зерновые культуры расти не могут либо дают небольшие урожаи из-за засушливого климата. Из зерна сорго получают крупу и муку.

«Большой ватман» — (8 пудов — 128 килограммов чудесного винограда). — Батман (от татарского «вес в 4 пуда») — мера веса, менявшая своё значение в разных областях и в разные исторические периоды. Ср. в словаре В. И. Даля: батман — «азиатский вес, весьма разнообразный; крымский батман и закавказский, 26 пудов <…> в Средней Азии 12 пудов». Ср. также в словаре М. Фасмера: «батман 1. „мера веса в 10 фунтов“, с XVI в., 2. „мера веса в 28 фунтов“, крым.-тат.» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1986. Т. 1. C. 134).

…на станцию Фарав. — Станция Фараб на правобережье Амударьи, в 8 км от Чарджоу на линии Чарджоу—Бухара, вскоре стала узловой станцией Транзитно-Каспийской железнодорожной линии.

Офеня — разносчик мелкого товара, ходивший по городам, сёлам и деревням.

…хрестоматию Паульсена… — И. И. Паульсон (1825-1898), педагог, издатель журнала «Учитель», выпустил два учебных пособия: «Первая учебная книжка: Классное пособие при обучении письму, чтению и началам родного языка» (СПб, 1868, 2-е изд. 1870) и «Вторая учебная книжка: Классное пособие при обучении родному языку в элементарной школе» (СПб, 1876). К. Д. Ушинский, основоположник научной педагогики в России, в разговоре с детским писателем и переводчиком В. И. Водовозовым так охарактеризовал первое пособие вскоре после его выхода: «Упражнения, которыми этот господин снабдил свою книжонку для обучения родной речи, несомненно, принадлежат его перу. В них рельефно сказывается отсутствие понимания русского языка и детской психологии. А Ваши стихи и всё повыдерганное им из чужих произведений даст возможность его книжонке выдержать несколько изданий» (Водовозова Е. Н. На заре жизни: Мемуарные очерки и портреты. М., 1987. Т. 2. С. 227).

«Первую, вторую, третью и четвёртую книги для чтения графа Л. Н. Толстого». — В 1872 г. Толстой издал «Азбуку», а в 1875 г. — «Новую азбуку» и отдельными изданиями четыре «Русские книги для чтения», тиражом каждая 1500 экземпляров. При жизни Толстого первая и вторая книги выдержали 28 изданий, третья — 25 изданий, четвёртая — 24 издания.

С. 7. .Моисей ударом жезла по скале создал источник. — Во время исхода из Египта народ, страдавший от жажды, стал роптать, но Моисей напоил людей: от удара его жезла из скалы забила вода (Числ. 20: 5-13).

…басня приковала к севе моё внимание. — Далее Лебрен кратко, по памяти пересказывает притчу, которую Толстой цитирует в «Исповеди» (см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1957. Т. 23. С. 13-14; далее ссылки на это издание приводятся в сокращении: Толстой. ПСС).