Поделиться "Виктор Лебрен. Воспоминания личного секретаря Л. Н. Толстого. Часть вторая (продолжение)"

2,428 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

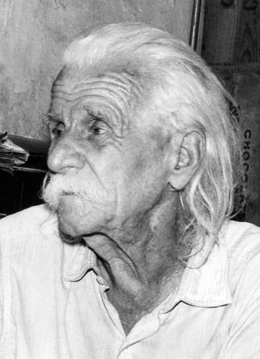

Виктор Лебрен (Lebrun). Публицист, мемуарист, один из секретарей Л. Н. Толстого (1906 г.). Родился в 1882 году в Екатеринославе в семье французского инженера, сорок лет проработавшего в России. Свободно владел русским и французским языками. Годы его жизни в России весьма подробно освещены в публикуемых воспоминаниях. В 1926 году Лебрен уехал во Францию, где прожил до самой смерти (1979).

Виктор Лебрен (Lebrun). Публицист, мемуарист, один из секретарей Л. Н. Толстого (1906 г.). Родился в 1882 году в Екатеринославе в семье французского инженера, сорок лет проработавшего в России. Свободно владел русским и французским языками. Годы его жизни в России весьма подробно освещены в публикуемых воспоминаниях. В 1926 году Лебрен уехал во Францию, где прожил до самой смерти (1979).

<Л. Н.Толстой>

Вторая часть (продолжение). Начало в №8

День Толстого

Внешняя жизнь мирового писателя была более чем однообразна.

Рано утром, когда в большом доме всё ещё совершенно тихо, всегда можно видеть Толстого во дворе с кувшином и большим ведром, которое он с трудом сносит по чёрной лестнице. Вылив помои и набрав в кувшин свежей воды, он подымается к себе и моется. Я по своей деревенской привычке вставал с рассветом и садился в уголке маленькой гостиной за собственную письменную работу. Вместе с лучами солнца, поднявшегося над вековыми липами и заливавшими комнату, обыкновенно открывалась дверь кабинета — и Лев Николаевич свежий и бодрый появлялся на пороге.

— Бог в помощь! — говорил он мне, ласково улыбаясь и усиленно кивая головой, чтобы я не отрывался от дел. Крадучись, чтобы не быть замеченным случавшимися нередко ранними посетителями, чтоб разговором не прервать нити своих мыслей, он пробирался в сад.

В большом кармане его блузы всегда была записная книжка и, бродя по прелестным окружающим лесам, он вдруг останавливался и записывал новую мысль в момент её наибольшей яркости. Через час, иногда раньше, он возвращался, принося на своём платье запах полей и лесов, и быстро проходил в кабинет, плотно затворяя за собой двери.

Иногда, когда мы оказывались вдвоём в маленькой гостиной, он, сосредоточенно глядя на меня, делился со мною тем, что думал, гуляя.

Я никогда не забуду этих удивительных минут.

— Я отлично помню крепостное право!.. Здесь, в Ясной Поляне… Здесь каждый крестьянин занимался извозом. (Железной дороги не существовало в то время.) Так вот, тогда самая бедная крестьянская семья имела шесть лошадей! Я хорошо помню это время. А теперь?! Безлошадных более половины дворов! Что же принесла она им, эта железная дорога?! Эта цивилизация?!

— Я часто вспоминаю случай на скачках в Москве, который я описал в «Анне Карениной». (Я опустил его, чтобы не прерывать рассказа.) Надо было добить лошадь, которая сломала себе спину. Вы помните? Так вот, присутствовало множество офицеров. Был и сам губернатор. Но ни один военный не имел при себе револьвера! Спросили у городового, но у него была только пустая кобура. Тогда попросили саблю, шпагу. Но все офицеры были только при праздничном оружии. Все шпаги и сабли были деревянные!.. Наконец, один офицер побежал домой. Он жил неподалёку и принёс револьвер. Только тогда оказалось возможным добить лошадь…

До такой степени «они» чувствовали себя спокойными и вне всякой опасности в то время!..

И когда учитель рассказывал мне этот замечательный случай, столь типичный для эпохи, — случай из «доброго» старого времени», — всю Россию, от края до края, колыхала уже зыбь надвигающейся революции.

— Вчера в зале говорили о «Воскресении»*. Хвалили его. Ая сказал им: в «Воскресении» есть места риторические и места художественные. И те и другие в отдельности хороши. Но соединить их в одном произведении — это самое ужасное дело… Я решился напечатать это только потому, что надо было быстро помочь духоборам*.

Раз утром, проходя через маленькую гостиную, он берёт меня под руку и спрашивает голосом почти строгим:

— Вы молитесь?

— Редко, — говорю я, чтобы не сказать грубо — нет.

Он садится к письменному столу и, наклонившись над рукописью, говорит задумчиво:

— Всякий раз, когда я думаю о молитве, один случай из моей жизни встаёт у меня в памяти. Это было очень давно. Ещё до моей женитьбы. Здесь, на деревне, я знал одну женщину. Это была скверная женщина… — И вдруг у него вырвался двойной прерывающийся вздох, почти истерический. — Я плохо прожил свою жизнь… Вы знаете это?..

Я слегка киваю головою, стараясь успокоить его.

— Она устраивала для меня свидания с такими женщинами… И вот однажды, в глухую полночь, я пробираюсь по деревне. Заглядываю в её улочку. Этот очень крутой проулочек, что спускается к дороге. Вы знаете? Кругом всё тихо, пусто и темно. Не слышно ни звука. Ни в одном окне нет света. Только внизу из её окошка — сноп света. Я подошёл к окну. Всё тихо. Никого нет в избе. Лампадка горит перед иконами, и она стоит перед ними и молится. Крестится, молится, опускается на колени, кладёт земные поклоны, встаёт, ещё молится и вновь кланяется. Я долго оставался так, в темноте, наблюдая её. У неё много грехов было на душе… Я знал это. Но как она молилась…

— Я не захотел беспокоить её в этот вечер… Но о чём же могла она так страстно молиться?.. — закончил он задумчиво и придвинул рукопись.

В другой раз он вернулся с утренней прогулки преображённый, тихий, спокойный, сияющий. Он кладёт мне обе руки на плечи и, глядя мне в глаза, говорит с воодушевлением:

— Как прекрасна, как удивительна старость! Нет ни желаний, ни страстей, ни суетности!.. Да, впрочем, что же это я ВАМ говорю! Вы сами всё это скоро узнаете, — и добрые внимательные глаза его, устремлённые из-под нависших бровей, говорят: «Никогда не выразить всего того значительного, что переживает человек в этой жизни, несмотря на эту паутину страданий, на погибель тела. Это я не для слова, а верно, истинно говорю».

В кабинете Толстой пил кофе и читал письма. Отмечал на конвертах, что надо было ответить или какие книги послать. Потом он уносил поднос с посудой и садился писать. Вставал он от письменного стола только в два- три часа пополудни, всегда заметно утомлённый. Большой зал обыкновенно был пуст в это время дня, и там писателя ожидал завтрак. Чаще всего овсянка на воде. Он всегда хвалил её, приговаривая, что более двадцати лет он её ест, и она не приедается.

Позавтракав, Лев Николаевич выходил к посетителям, без которых редкий день проходил в Ясной Поляне, и, побеседовав с ними, близких по взглядам он приглашал остаться, а остальных наделял — кого книгами, кого гривенниками, а погорельцев из соседних деревень трёхрублёвками, иногда и более, смотря по размерам случившегося несчастья.

Толстой получал две тысячи рублей в год авторских от императорских театров за постановки «Власти тьмы» и «Плодов просвещения». Эти деньги он экономно раздавал, часто выражая опасение, что на год их не хватит. Согласился он брать их только после того, как ему разъяснили, что в случае его отказа эти деньги будут поступать на увеличение роскоши театра.

Насколько мне известно, в этом заключался весь личный приход и расход того, кто мог бы быть самым богатым человеком в мире, если б он захотел коммерчески эксплуатировать своё перо.

Покончив с посетителями, что не всегда бывало легко, Толстой совершал дальнюю прогулку пешком или верхом. Нередко он делал пешком шесть километров, чтобы навестить Марью Александровну Шмит. Верхом он заезжал иногда километров за пятнадцать. Он любил едва заметные тропы в больших лесах, которыми был окружён. Он часто заезжал в дальние деревни, чтобы проверить положение крестьянской семьи, просящей помощи, или помочь солдатке найти следы потерянного мужа, или чтобы установить размеры убытков, причинённых пожаром, или выручить мужика, незаконно заключённого в тюрьму. В пути он приветливо разговаривал со встречными, но всегда старательно объезжал задами вереницы богатых дач.

Вернувшись домой, он отдыхал с полчаса. В шесть часов он обедал со всей семьёй.

В очень большом зале в два света, против фамильных портретов в золотых рамах, был накрыт длинный стол. Конец стола занимала Софья Андреевна. Слева от неё сидел Лев Николаевич. Мне он всегда указывал место возле себя. И так как я был вегетарианцем, он сам любезно наливал мне суп из маленького супника, который ему подавали, или подавал мне своё специальное вегетарианское блюдо.

Графиня ненавидела вегетарианский режим.

У другого конца стола два лакея в белых перчатках стоя ожидали конца церемонии.

Обменявшись несколькими словами с семейными и с гостями, Толстой снова удалялся в кабинет, тщательно запирая дверь маленькой гостиной и свою. Теперь большой зал был полон и шумен. Играли на рояле, смеялись, иногда пели. В кабинете мыслитель в это время занимался лёгкими делами. Он писал письма, дневник, одно время — свои воспоминания.

Вечерние чтения

К вечернему чаю, заложив руку за пояс, учитель вновь появлялся в зале, и редкий вечер проходил, чтобы он не прочитывал вслух наиболее поразивших его мест из только что прочитанной книги.

Чтения его чрезвычайно разнообразны и всегда самого высокого интереса. Я никогда не забуду ни их, ни его манеры читать. Слушая его, я забывал всё, я видел только то, о чём шла речь.

Толстой воодушевляется, он весь проникается предметом, и он передаёт его слушателю. В каждой фразе он подчёркивает одно только слово. То, что имеет основное значение. Он подчёркивает его в одно и то же время с необыкновенной, ему одному свойственной, нежностью и мягкостью и вместе с тем с какой-то мощной проникновенностью. Толстой не читает, он кладёт слово в душу слушателя.

Великий Эдисон прислал Толстому в подарок записывающий фонограф*. Таким путём изобретатель смог сохранить для будущего несколько фраз мыслителя. Лет тридцать назад, в Советском Союзе, граммофонные диски прекрасно передавали их. Я помню одну фразу и подчёркиваю слова, на которых лежит ударение:

— Человек живёт только испытаниями. Хорошо знать это. И облегчать свой крест, добровольно подставляя под него шею.

Но вот Толстой появляется в дверях маленькой гостиной. В рукаху него большая книга. Это том монументальной «Истории России» С. М. Соловьёва (1820-1879). С видимым удовольствием он читает нам длинные отрывки из «Жития протопопа Аввакума» (1610-1682).

Этот неутомимый воитель против царя и церкви был в то же время гениальным писателем. Русский язык его неподражаем. Последние четырнадцать лет его жизни царь продержал его у устья Печоры в Пустозёрске в земляной тюрьме. Двум его единомышленникам были вырезаны языки. Отсюда неукротимый старовер через друзей рассылал свои пламенные послания и обличительные письма царю. Наконец царь велел сжечь его вместе с его последователями.

— Прежде, давно уже, — поясняет Толстой, — я читал его всего. Для языка. Теперь перечитываю. Соловьёв приводит много длинных выдержек из его писаний. Это замечательно!..

В другой раз это изречения Лао-Тзе*, китайского мудреца шестого века до нашей эры, обоготворённого впоследствии и послужившего основанием даосизма, одной из трёх официальных религий Китая.

Толстой видимо наслаждается каждой фразой, подчёркивая в ней основное слово.

Истинные слова не бывают приятны.

Приятные слова не бывают истинны.

Мудрые не бывают учёны.

Учёные не бывают мудры.

Добрые не бывают спорщиками.

Спорщики не бывают добрыми.

Вот чем надо быть: надо быть как вода.

Нет препятствия — она течёт.

Плотина, — она останавливается.

Прорвало плотину — она течёт снова.

В квадратном сосуде она квадратна.

В круглом — она кругла.

Вот почему она нужнее всего.

Вот почему она сильнее всего.

В мире нет ничего, что было бы мягче воды,

А между тем, когда она падает на твёрдое

И на сопротивляющееся, ничто не может быть сильнее неё.

Тот, кто знает других, — умён.

Тот, кто знает себя, обладает мудростью.

Тот, кто побеждает других, — силён.

Тот, кто побеждает себя, — могуществен.

В другой раз это только что появившаяся книга о Джоне Рёскине*.

— Очень интересно, — говорит Толстой, — и я много нового узнал о нём из этой книги. Вот эту главу надо будет перевести и издать в «Посреднике». Цитаты из его писаний здесь очень хороши. Под конец немного портится. У него есть этот, знаете, общий всем таким людям недостаток. Библия так поражает их, что они свои хорошие мысли подгоняют под разные самые тёмные места её…

Впрочем это иногда придаёт совсем особый такой отпечаток, так что в общем очень хорошо.

В другой вечер это новая биография, Микель Анджело* или «Записки Екатерины»*, или длинный диалог Шопенгауэра* о религии, опущенный цензурой и который переводчик прислал мыслителю в корректуре. Переводчик этот был членом суда* и страстным почитателем Шопенгауэра.

Однажды учитель был очень взволнован. Он держал в руках «Анархизм» Эльцбахера*, только что полученный от автора.

— Книга об анархизме начинает вступать в фазу, в которой теперь находится социализм. Что думали о социалистах всего несколько десятилетий назад? Это были злодеи, опасные люди. А теперь социализм находят самой обыкновенной вещью. И вот Эльцбахер вводит анархизм в эту самую фазу. Но это немец. Смотрите: нас семь человек, а он нас на двенадцати таблицах разбирает. Но вообще он совершенно честен. Вот таблица, которая указывает, в каком случае автор допускает насилие. И, смотрите, Толстого нет. Их всего шесть.

Утомлённый чтением и разговорами, Толстой иногда садился за шахматы. Очень редко, при наплыве светских гостей, устраивался и «пинт»; но часов в одиннадцать все расходились.

По отношению к учителю я всегда держался строгой тактики. Никогда не заговаривал с ним первый. Я старался даже быть незаметным, чтобы не прервать ход его мыслей. Но в то же время я всегда держался вблизи. Так, вечерами я никогда не покидал зала прежде него. И часто, заметив меня где-нибудь в углу, он подходил, брал меня под руку и по пути в свою комнату сообщал мне свою последнюю мысль.

Ничто в мире не могло изменить этого порядка. Ни воскресных дней, ни семейных праздников, ни «каникул» не существовало. Если он весьма редко решал поехать в Пирогово к дочери Марье, он уезжал после завтрака, окончив свою работу и тщательно уложив в чемодан необходимые рукописи и книги, чтобы вечером на новом месте продолжать обычный круг занятий.

Ручной труд

Насколько мне известно, в печати так и не появилось обстоятельных сведений о физической работе Толстого. Ромен Роллан в своём хорошем, быть может, лучшем иностранном труде о Толстом*, замолчал эту сторону жизни учителя. Утончённому европейскому литератору с его чистейшим костюмом и нежными руками слишком чужда была чёрная работа, навоз, грязная потная рубаха. Подобно многим переводчикам Толстого, он не хотел отпугнуть салонных читателей. А между тем именно ему в ответ на его вопрос Толстой написал длинную статью* об основном нравственном значении тяжёлого труда.

Необходимость личного участия в самом тяжёлом труде представляет один из краеугольных камней мировоззрения мыслителя. И прежде, лет до шестидесяти пяти, а то и дольше, великий писатель серьёзно и тяжело работал самую чёрную крестьянскую работу. А в то время всё делалось вручную. Машин не существовало вовсе.

Рабочий день начинался у него с рассветом, и до позднего завтрака Толстой был на работе, а после шёл обычный порядок. Часы, которые в моё время уделялись прогулке, в то время отдавались самым тяжёлым работам в пользу наиболее бедных семей на деревне. Он пилил в лесу осины и дубы, возил балки и строил вдовам избы, клал печи. Особенный специалист по печному делу был близкий друг Льва Николаевича, знаменитый художник, профессор академии H. Н. Ге*, подолгу живавший в Ясной и иллюстрировавший Евангелие. Каждую весну Толстой с дочерьми вывозил навоз, пахал крестьянскою сохою и засевал вдовьи полосы, убирал хлеб и молотил цепом. Каждое лето он с артелью местных косарей косил сено на Яснополянских покосах, как описано в «Анне Карениной». Косил он на одних условиях с крестьянами: две копны «помещику», то есть Софье Андреевне и сыновьям, а одну — себе. И это заработанное сено он отвозил на деревню наиболее нуждающимся вдовам. Как сказано в Коране: «Чтобы милостыня потом выходила из руки твоей».

Марья Александровна не раз рассказывала мне о работе со Львом Николаевичем в поле и в лесу, в которой она принимала горячее участие.

— Особенно трудно было в лесу пилить с пня большие дубы крестьянам на избы. Лев Николаевич был требователен в работе. Горячился. Но мало- помалу я приспособилась в этой работе…

— Однажды, милый мальчик, была такая засуха, такая страшная засуха, что я не смогла добыть для своей коровы ни крошки сена. Я была в отчаянии. Сено было очень дорого. А денег в эту осень у меня не было. А я так не люблю занимать. После всегда так трудно расплачиваться. И вот, однажды под вечер, вижу: два прелестных воза сена въезжают ко мне на двор. Я бегу. Это Лев Николаевич, весь покрытый пылью, рубахухоть выжми от поту. Я ни словом ему не обмолвилась о сене, о моей нужде, но он угадал моё положение!..

Я не раз расспрашивал крестьян о былой работе Льва Николаевича. «Мог работать», «Настоящее работал», — всегда отвечали мне. Атакой ответ не часто приходится слышать от них про работу интеллигента.

Ручной труд представлял единственное занятие, которое вполне удовлетворяло мыслителя. Всё остальное, включая и его писательское служение порабощённому народу, казалось ему незначительным и сомнительным.

Вопросы и ответы

Я не нахожу ни слов, ни образов, чтобы выразить, насколько Толстой был близок мне. Не одна простая привлекательность общения с прелестным, обаятельным, с детства любимым рассказчиком влекла меня к нему. Меня соединяла с Толстым полная общность той потребности исследования, которая составляла во мне самую сущность моего существа. С тех пор, как я помню себя, это была единственная моя жизненная потребность. Всё остальное имело лишь служебное значение. <нрзб>, один только Толстой обладал в полной мере этой потребностью.

Более пятидесяти лет напряжённейшей внутренней работы отделяло меня от учителя, но Толстой понимал то, что я ему говорил, как никто не понимал ни до, ни после нашего десятилетнего общения. Толстой понимал с полуслова. Часто он не давал договорить и отвечал всегда определённо и всегда на сущность вопроса.

Первые дни, когда я изрекал вопрос, прелестный огонёк игривого удивления загорался в небольших серых глазах с их невыразимым, каким-то пронизывающим оттенком ума, тонкости и доброты.

— Удивительно, как часто люди не понимают самых простых вещей.

— Мне это представляется так, — отвечает учитель. — У них — полный сосуд. Или он лежит боком, или кверху дном. Так что туда ничего не нальёшь. В таких случаях лучше всего отойти.

— Лев Николаевич, что такое сумасшествие? — спрашивал я в другой раз без всякого предисловия. Игривое выражение глаз сильнее обыкновенного.

— У меня есть… Своё объяснение… — отвечает учитель. Он подчеркивает «есть» и останавливается. Вместе с игривым задором колющих глаз это означает очень много. Это говорит: «Не думайте, юноша, я тоже заметил это противоречивое явление, думал о нём и нашёл объяснение». Он подчёркивает «своё», и это значит — как всегда, я в противоречии с общепринятым, но таков результат моего анализа. Эти два восклицания — это предисловие. Далее следует ответ.

— Это эгоизм, — поясняет учитель. — Сосредоточение внимания на себе, а потом на какой-нибудь одной такой идее.

Раз я рискнул значительное критическое замечание по поводу прежних сочинений Толстого. Это было в то время, когда после уничтожения предварительной цензуры новый закон о печати давал возможность печатать всё, что угодно. Только книгу надо было защищать на суде и терять всё и идти в тюрьму в случае конфискации. Мои любимые друзья: Горбунов, Н. Г Сут- ковой* из Сочи, Π. П. Картушин*, богатый донской казак, отдавший надело всё своё состояние, и Фельтен* из Петербурга стали, наконец, издавать в России в очень большом количестве запрещённые писания Толстого.

Молодые издатели «Обновления»* присылали в Ясную большие берестовые короба, полные самых боевых брошюр: Солдатская памятка, Офицерская памятка. Стыдно! Письмо фельдфебелю. Обращение к духовенству, В чём моя вера? Краткое изложение Евангелия и пр. и пр. Горбунов отстаивал книгу за книгой на суде, а другие три редактора долгое время успешно прятались один за другого. В конечном счёте Сутковой взял грех на себя и отсидел за это предприятие полтора года в тюрьме.

— Жаль, — решился я заметить однажды, — что эти книги печатаются теперь в своём прежнем виде. Их стоило бы пересмотреть. Местами они совсем устарели. А есть места, надо сказать, прямо неверные. Толстой смотрит вопросительно.

— Например, в «Так что же нам делать?», это место о факторах производства. Там говорится, что их можно насчитать не три, а сколько угодно: солнечный свет, теплота, влажность и т. д.

Толстой не дал мне договорить:

— Да. Это всё включает в себя термин «земля». Но разве можно переделать всё это теперь!.. Это писано в разное время… Люди возьмут то, что им нужно, из того, что есть.

Бог Толстого

Труднее всего мне пришлось с Богом Толстого.

Я вырос в самом сознательном атеизме. Как для Араго*, Бог для меня был «гипотезой, к которой я никогда не имел ни малейшей надобности прибегать»! Что же значило это слово для Льва Толстого?

Уже через несколько недель после моего первого посещения мне пришлось пожить около Ясной. Однажды, после вечернего чая, Лев Николаевич, чувствовавший себя нездоровым, позвал меня к себе. Он тогда помещался ещё внизу, в той самой комнате «под сводами»*, в которой он разговаривал со мной впервые.

— Что же вас занимает теперь? О чём вы думаете? — заговорил он, ложась на клеёнчатый диван и рукой, подсунутой под ремень, нажимая болевший живот.

— О Боге, — говорю я. — Стараюсь уяснить себе это понятие.

— В таких случаях я всегда вспоминаю определение Матью Арнольда*. Вы не помните его? Бог — это вечное, вне нас сущее, ведущее нас, требующее от нас праведности». Он исследовал ветхозаветные книги и, для того времени, это достаточно. Но после Христа, надо прибавить ещё, что в то же время Бог — это любовь.

Да, впрочем, о Боге у каждого своё представление. Для материалистов Бог — это материя, хотя это совершенно ошибочно; для Канта — это одно, для деревенской женщины — другое, — продолжал учитель, видя, что я только недоумеваю на его слова.

— Но что же это за понятие такое, что у различных людей оно различно? — спрашиваю я. — Ведь другие понятия у всех одни?

— Отчего же? Есть очень много предметов, о которых у различных людей совершенно разные представления.

— Например? — удивлённо спрашиваю я.

— Да их сколько угодно… Ну, например… Ну, хотя бы воздух: для ребёнка он не существует; взрослый знает его — ну, как это сказать? — путём осязания что ли, вдыхает его, а для химика это совсем другое. — Он говорил с той спокойной убедительностью, с какой отвечают на самые простые вопросы детей.

— Но, если представления о предмете и могут быть различны, то зачем же пользоваться для указания на него именно словом «Бог»? — спрашиваю я. — Крестьянка, употребляя его, хочет ведь сказать совсем другое, чем вы?

— Представления у нас разные, но есть кое-что общее. У всех людей это слово вызывает в своей сущности общее им всем понятие, и потому его ничем не заменить.

Я больше не продолжал беседы. Более года будучи занят исключительно изучением писаний Толстого, я только тут впервые нащупал то, о чём он говорит, употребляя слово «Бог».

Слова «Для материалистов Бог — это материя» были откровением для этого понимания. Эти слова, наконец, точно указали мне место, которое занимает в мировоззрении Толстого понятие «Бог».

Много времени спустя, мне вновь удалось вернуться к этой теме. Это было вскоре после отлучения Толстого от православной церкви Святейшим Синодом*. Толстой только что опубликовал тогда свой замечательный «Ответ Синоду»*.

Мыслитель поправлялся после болезни, но был очень слаб, так что разговаривать с ним подолгу я не решался. Однажды, подойдя к дому, я застал его лежащим на кушетке в саду перед верандой. С ним была только Марья Львовна. Большой стол в саду был накрыт к обеду, и мужчины толпились уже у маленького столика с закусками. Но я хотел улучить минутку для беседы.

— Что, Лев Николаевич, можно пофилософствовать немного, это вас не утомит?

— Ничего, можно, можно! — весело и приветливо отвечает учитель.

— Последнее время я думал о Боге. И вот вчера думал, что нельзя определять Бога положительными определениями: все положительные определения — понятия человеческие, а точными будут только понятия отрицательные, с «не».

— Совершенно верно, — серьёзно отвечает учитель.

— Так что неточно, нельзя говорить, что Бог — любовь и разум: любовь и разум — это свойства человеческие.

— Да, да. Совершенно верно. Любовь и разум только соединяют нас с Богом. А это, знаете, когда пишешь такие вегци, как ответ Синоду, то невольно впадаешь в такой всем понятный, общеупотребительный тон.

После этого признания для меня не оставалось ни малейшего сомнения в полном отсутствии нелепого мистицизма во взглядах Толстого.

Недаром в конце своей статьи «О религии и нравственности»* он сказал: «Религия есть установление отношения к Богу или миру».

Бог Толстого был не что иное, как мир, как вселенная, рассматриваемая в её непостижимой для нашей познавательной способности сущности, в её неохватимой беспредельности.

Только для Толстого вселенная стояла выше нашего понимания, и у нас по отношению к ней были только обязанности, тогда как для учёных вселенная представляется, как игра каких-то слепых сил в каком-то мёртвом веществе. И мы не имеем по отношению к ней никаких обязанностей, а наоборот, имеем право требовать от неё как можно больше удовольствий.

И, как почти всегда, прав был Толстой.

В самом деле, для человеческого понимания на вселенную может существовать только две точки зрения: взгляд ЭГО-центрический — всё существует ДЛЯ человека. (Как в астрономии в течение тысячелетий существовал взгляд геоцентрический.) Или — взгляд КОСМО-центрический. Мы существуем ДЛЯ вселенной, для исполнения в ней положенной нам в ней творческой работы, руководствуясь в этой работе нашими высшими потребностями: понимания и взаимопомощи.

Нужно ли доказывать, что первый взгляд лишён малейшего разумного основания?

Что можно выдумать нелепее, как предполагать, что необъятная вселенная существует для удовлетворения наших желаний!

В нас существуют две потребности: одна — исследовать и понять и другая — помогать и служить друг другу. И перед нами высшая обязанность, руководясь ими, служить человеческому роду наиболее полезным доступным нам образом.

Это было первое откровение, указанное мне Толстым.

Глупой мистике тут не было места.

Но эту основную проблему сознательной жизни личности я исследую в отдельной главе второй части этой книги.

Третья часть

Глава пятая. БЕЛАЯ НЕВЕСТА

Пионер на Кавказе

Пока я таким образом был поглощён изучением вплотную образа мыслей и жизни Льва Толстого, случай дал моей жизни более определённое направление.

Мать моя, неутомимая любительница больших путешествий, заканчивала на железных дорогах растрату того ничтожного наследства, которое отец* оставил ей после своей сорокалетней службы инженером на русских железных дорогах.

На одном из пересадочных пунктов она встретила престарелую приятельницу, которую уже давно потеряла из виду. У последней оказался маленький участок земли на побережье Чёрного моря. Узнав о моём стремлении поселиться в деревне, она тотчас же предложила его мне в пользование с тем, чтобы ей доживать с нами век и чтобы я там выращивал овощи для всей семьи. И я принял это предложение.

Страна, где я решил поселиться, была интересна во многих отношениях.

Всего за полвека с небольшим до нашего приезда она была ещё населена воинственным племенем горцев, которых покорил и изгнал жестокий Николай Первый. Это были черкесы, те самые удалые и поэтичные черкесы, которые нашли своего Гомера в авторе «Казаков» и «Хаджи Мурата».

Северный берег Чёрного моря почти сплошь высок и обрывист. В одном только месте в своей западной части образует он большую круглую защищённую бухту. Бухта эта привлекала к себе человека ещё в отдалённейшие времена. При раскопках на её берегах мы находили стаканы с финикийскими надписями.

В этом крае при черкесах было такое изобилие плодовых деревьев в лесах и садах, что каждая весна точно белой фатою одевала округу. Чуткие к красотам родной природы черкесы окрестили своё поселение, приютившееся в этой гостеприимной части берега, прелестным именем «Белая невеста», по-черкесски — Геленджик*. Теперь этот цветущий уголок давал приют и мне.

Черноморский край, узкой полосой протянувшийся между морем и западной частью Кавказского хребта, являлся в то время вратами Кавказа. Кавказа дикого, неведомого, ещё сравнительно вольного и манящего. В этот недавно присоединённый край устремлялись тогда целые слои населения. Людей богатых сюда манило дикое величие природы. Бедноту привлекало тепло и наличность свободных или дешёвых земель для поселения. Летом на побережье во множестве съезжались дачники из столиц и даже из Сибири. Из больших промышленных центров сюда ежегодно тянулась пешком на зимовку целая армия странствующих пролетариев-«босяков». В первых своих рассказах Максим Горький мастерски описал их быт. Сюда же устремлялись революционеры и политические деятели, преследуемые полицией, сектанты, гонимые за веру, и почти все «идейные интеллигенты», ищущие «сесть на землю» и жаждущие новой жизни.

Как всегда, я вступил в этот новый и самый значительный период своей жизни с совершенно определённым планом. Самостоятельным трудом на земле я хотел выработать себе средства существования и достаточный досуг для умственной работы. Я хотел добыть из земли возможность учиться, исследовать и писать, совершенно не завися от людей и учреждений. Никакое учение в царских университетах, никакая служба в учреждениях не могла дать мне этой свободы. Это была первая причина, которая влекла меня к земледелию.

Другую могучую силу, роднившую меня с землёй, представлял глубоко внедрённый, унаследованный мною от предков инстинкт земледельца. Родители моего отца были хорошими земледельцами в Шампани*. Землю я любил всем своим существом. Тайна земли, кормящей человечество, тайна этой могучей, не поддающейся учёту, силы продуктивности растительного и животного мира, тайна мудрого симбиоза человека с этими мирами глубоко волновала меня.

Была и третья причина, роднившая меня с землёю. На земле, не в городах, великий трудовой фронт человечества. Тут ежедневно и непрерывно основной слой населения земного шара добывает пропитание для себя и для эксплуатирующих его паразитов. Толстой открыл мне, что личное участие в этом труде было основной обязанностью каждого честного человека. Уклоняться от этой обязанности значило жить воровством. И я со всею энергией и увлечением молодости устремился на этот фронт.

Участок земли, который должен был кормить меня, по глупому и преступному обыкновению всех буржуазных правительств был пожалован за военные заслуги какому-то генералу. Последний, как большинство подобных собственников, держал его необработанным в ожидании заселения страны и подъёма цен на землю. Наследники генерала продолжали ту же тактику, и когда я пожелал купить у них два гектара пахотной и два гектара неудобной земли, они потребовали от меня сумму, равную стоимости хорошего жилого дома! Я должен был согласиться, влезть в долги, чтобы уплатить наследникам генерала.

Земля моя была расположена в прелестной долине в низовье горной речки и в пятнадцати минутах ходьбы от замечательного песчаного морского пляжа. Одним концом участок упирался в реку, другим — он поднимался на горку. В низменной плоской и чрезвычайно плодородной своей части он успел зарасти густым и очень высоким разнолесьем.

Хозяйство моё началось с раскорчёвки. Из добытого леса был построен мазаный домик с погребом и сараем. А затем, постепенно освобождая от леса пядь за пядью и продавая дрова, я выплатил долг и начал выращивать на девственном чернозёме такие арбузы, что им позавидовали бы боги Олимпа, озимую пшеницу, доходившую до плеча, всевозможные овощи и кормовые травы.

Природа подобна женщине самого высокого достоинства. Чтобы вполне понять и оценить её, с ней необходимо жить в очень долгой и полнейшей близости. Каждый уголок пашни, сада или огорода для того, кто умеет видеть её, имеет свою неизъяснимую прелесть. Хорошо, умело ведомое сельское хозяйство лучше оплачивает труд, чем служба в предприятиях. Связь моя с землёю здесь ещё более интимна, чем в Кикетах. Земля очень плодородна. Благодаря наплыву дачников сбыт овощам, молоку, мёду обеспечен. Я легко мог бы теперь расширить хозяйство, откладывать деньги и приобретать поле к полю и дом к дому. Но меня занимает иное. Я добываю себе только самый необходимый прожиточный минимум и все досуги отдаю умственной работе. Я учусь и читаю непрерывно, часто и длинно пишу Толстому. Я также пробую сотрудничать в основанном Толстым книгоиздательстве «Посредник». Но тут царская цензура неизменно преграждает путь. Одной из моих работ, погибших от цензуры, было исследование «А. И. Герцен и революция»*. Будучи в Ясной, я сделал для неё очень большие выписки из полного Женевского издания запрещённых сочинений Герцена. Толстой иногда упоминает об этой статье в своих письмах, так как думал редактировать её.

Так, постепенно я достиг того, к чему стремился. Я в поте лица ем хлеб своего поля. У меня совершенно нет другого заработка, и живу я несколько ниже русского крестьянина-середняка. Вырабатываю в год на деньги около пятисот рабочих дней неквалифицированного сельского рабочего. В этом отношении я подвинулся дальше учителя. Я достиг наконец тех внешних форм, по которым он так томился. Но, как и не могло быть иначе, действительность оказывается значительно ниже мечты.

Досуга для умственной работы у меня слишком мало, и он совершенно нерегулярен. Хозяйство вдруг жестоко и надолго рвёт нить начатого. Это было очень болезненно. Но по догмату это было дело личное и эгоистичное, и я стоически переносил это лишение.

Однако начало выясняться нечто ещё худшее, не личного, а общего и принципиального характера. Догмат «неучастия в зле мира», один из краеугольных камней учения, которое я намеревался осуществить, почти целиком оставался невыполненным. Овощи, молоко, мёд я продаю богатым бездельникам дачникам и на эти деньги живу. Где же тут неучастие? Зло в мире торжествует и будет торжествовать. И я участвую в нём. Неужели и это чаяние — суета? «Суета сует и томление духа»*?..

Я избрал лучшую форму жизни, какую только можно вообразить, и внешняя жизнь моя нормальна и приятна. Она даёт полное физиологическое и эстетическое удовлетворение. Но нравственного удовлетворения она не даёт. Эта нотка тоски и неудовлетворённости заметна в моих письмах Толстому. Он отвечает мне.

Спасибо вам, милый Лебрен, что написали и такое хорошее письмо. Всегда с любовью думаю о вас. Вашим двум горям сочувствую. Лучше бы без них, но и с ними жить можно. Поправляет всё, вы знаете что, – любовь, настоящая, всегдашняя, в настоящем и не к избранным, а к тому, что одно во всех.

Поклон матушке. Наши вас помнят и любят. И я.

6 ноября 1905. Л. Толстой.

Спасибо вам, милый Лебрен, что время от времени извещаете меня о себе. Вы должны чувствовать, что я люблю вас больше, чем ближнего, и потому и делаете amo. И хорошо. Не унывайте, милый друг, не изменяйте свою жизнь. Если только жизнь не такая, за какую совестно (как моя), то нечего желать и искать, кроме усиления и оживления внутренней работы. Она и в такой жизни, как моя, спасает. В вашей скорее опасность возгордиться. Но вы не способны к этому.

Я здоров, как можно быть здоровым скверно прожившему жизнь старику. Занят Кругом чтения для детей и уроками с ними.

Братски целую вас и Картушина*, если он с вами.

Привет вашей матушке. Наши все помнят и любят вас.

Л. Толстой

Маленький город, который мог бы научить великим вещам

Полуземледельческий, полудачный городок, в котором мы живём, представляет совершенно исключительный интерес. В некоторых отношениях он был единственным в своём роде на всю Россию того времени. Без преувеличения я могу сказать, что, если бы несчастные правители народов способны были видеть и учиться, этот маленький городок мог бы научить их приёмам муниципальной организации, имеющим основное значение.

Задолго до меня возле Геленджика поселилось несколько интеллигентных последователей Толстого*: ветеринарный врач, фельдшер, домашний учитель. К ним примкнуло несколько передовых сектантов крестьян и батраков. Эти люди попробовали организовать земледельческую колонию* на мало доступных, но баснословно плодородных соседних горах. На эти труднодоступные вершины их привлекала земля, которую тут можно было арендовать у казны за бесценок. С другой стороны, удалённость и недоступность местности спасала их от преследований полиции и духовенства. Из общины через несколько лет осталось только несколько одиночек, прирождённых земледельцев. Но нравственное просветительное влияние на население этих самоотверженных людей было очень велико.

Эти последователи Толстого были в то же время джорджистами*. Они понимали всё социальное значение того незаработанного дохода, которое в науке получило название земельной ренты*. Поэтому, когда сельское общество отмежевало триста гектаров земли под усадебные места и поселяне стали продавать эти участки дачникам, эти люди научили сельский сход обложить налогом не постройки, а голую землю и притом пропорционально её стоимости.

На деле система была упрощена. Усадебные участки в пятьсот квадратных сажен были разделены на три категории, и владельцы должны были платить за них по 5-7,5 и 10 рублей в год, независимо от того, были они застроены или нет. (Рубль в то время равнялся подённой плате хорошего неквалифицированного рабочего, а квадратная сажень — 4,55 кв. метра.)

Цементный завод, который построился на крестьянской земле, был обложен таким же порядком. Он платил за поверхность несколько копеек с квадратной сажени и несколько копеек с кубической сажени добытого камня. Кроме того, завод обязан был бесплатно доставлять цемент для всех общественных построек и зарывать карьеры.

Результаты были самые блестящие. Сельское общество справляло за счёт этого налога три тысячи рублей ежегодных податей, которые по всей России выколачивались с каждой семьи подушно. Сельское общество построило прекрасные школы, цементные тротуары, церковь, содержало сторожей и учителей.

Одной только части земельной ренты с трёхсот гектаров усадебной земли и нескольких гектаров заводской, непахотной, было достаточно для этого. И налог этот выплачивался добровольно и незаметно в течение десятков лет!..

Последние цветы

Идеалистические группы и поселения в этом крае возникали и распадались постоянно. Одна значительная земледельческая колония просуществовала более тридцати лет, до самых коренных реформ.

Колонии распадались, и большая часть горожан вновь возвращалась в города, но наиболее способное и самоотверженное меньшинство оставалось в деревне и так или иначе сливалось с земледельческим населением. В результате, ко времени моего поселения, в волости было около тридцати семей, соединённых дружбой и общностью идей. Мы часто, особенно зимними вечерами, собирались вместе, тайно от царской полиции. Я много читал крестьянам. Все запрещённые новинки, которые я получал из Ясной, тотчас же переписывались и распространялись. Кроме того, мы читали по истории, а также Виктора Гюго, Эркмана-Шатриана, издания «Посредника», тайную революционную литературу. Сектанты пели свои гимны, и все очень любили меня. Я пишу учителю, что эта сторона жизни очень приятна.

Нежному цветку подобен ответ учителя.

Спасибо, милый дружок, за письмо*. Только страшно, что уж очень хорошо вам. Как ни хорошо, берегите в душе про чёрный день уголок духовный, Эпиктетовскии , в который можно уйти, когда расстроится то, что внешне радует. А отношения ваши с соседями прекрасны. Дорожите ими больше всего. Я вас помню и очень люблю. Сам я очень занят уроками с детьми. Веду рядом Евангелие и Круг чтения для детей. Не доволен тем, что сделал, но не отчаиваюсь.

Братски, отечески целую вас. Привет матушке.

Ох, боюсь я за одесских общинников. Ужасно, когда люди разочаровываются в самом важном, святом. Чтобы этого не было, надо чтобы была внутренняя духовая работа, а без неё всё, наверное, пойдёт хило.

Колония одесситов, о которой упоминается, состояла из полутора десятка городских жителей различных профессий. Техники, почтовые чиновники, конторские и банковские служащие, женщины с детьми и без них соединялись с мыслью купить земли и хозяйничать сообща. Как обыкновенно, через несколько месяцев они рассорились, и на земле осталось два или три единоличника.

Но вот в газетах вдруг появляется какой-то странный слух о пожаре в Ясной Поляне. Я встревожен. Телеграфирую Марье Львовне* и пишу Толстому. Он отвечает.

Я не сгорел, милый мой друг молодой*, и очень рад был, как всегда, получить ваше письмо: но болел инфлуэнцой и очень ослаб, так что недели три ничего не мог делать. Теперь оживаю (на короткое время). И за это время накопилось столько писем, что нынче писал, писал и всё не кончил, но не хочу оставить ваше письмо без ответа. Хоть ничего не скажу вам путного, но хоть то, что люблю вас и что у меня на душе очень хорошо, и если бы прожить ещё столько же, не переделал бы всего того, радостного дела, которое хочется делать, и которого, разумеется, одной сотой не сделаю.

Целую вас. Матушке почтение и поклон. Лев Толстой

Хотел приписать вам ещё несколько слов, милый Лебрен, но письмо уж отослано и потому вкладываю в посылку.

Хотел сказать то, что вы не унывайте о том, что жизнь ваша не складывается по вашей программе. Ведь дело-то главное жизни: очищать себя от телесных наследственных мерзостей всегда, при всяких условиях возможно и необходимо, и одно нужно нам. Л форма жизни должна быть последствием этой нашей работы просветления. Смущает нас то, что внутренняя работа совершенствования вся в нашей власти, и нам кажется от этого неважна. Устройство же внешней жизни связано с последствиями жизни других людей и нам кажется самым важным.

Вот это хочется сказать. Только тогда можно жаловаться на дурные условия внешней жизни, когда положим все силы на внутреннюю работу. И как только положим ВСЕ силы, то или внешняя жизнь сложится, как мы желаем, или то, что она не такова, как мы желаем, перестанет тревожить нас.

Владимир Григорьевич Чертков* был беззаветно предан Толстому и букве его учения. Он был богат, но его мать не передала ему его богатейшего имения в Херсонской губернии, чтобы идейный сын не смог отдать его крестьянам. Она давала ему только доходы. И Чертков этими деньгами оказал огромные услуги Толстому и особенно распространению его писаний, запрещённых цензурой. Когда царское правительство придавило «Посредник» и лишило его возможности на каждой книге печатать свой девиз: «Не в силе Бог, а в правде»*, Чертков с несколькими друзьями был выслан за границу. Он тотчас же, по примеру Герцена, основал в Англии издательство «Свободного слова»* с тем же девизом и самым тщательным образом издавал все запрещённые писания Толстого и распространял их в России. Кроме того, для хранения подлинных рукописей он построил «Стальную комнату» Толстого*. В ней хранили ещё и интересные материалы по истории русского сектантства, очень многочисленного и разнообразного.

В один из моих приездов в Ясную Чертков предложил мне службу в этом своём учреждении. Я в принципе принял предложение. Работать у него значило бы для меня продолжать то же дело распространения слова Толстого, которое тогда захватывало меня. Но не зависящие от меня обстоятельства вынудили меня отказаться от этого предложения и остаться земледельцем. Это был очень значительный шаг в моей жизни.

По своему обыкновению я пишу об этом учителю. Отвечает Марья Львовна, и Толстой приписывает несколько слов в конце письма.

25 октября 1906. Ясная Поляна.

Милый Виктор Анатольевич, очень пожалели, что вы не едете к Чертковым. И ему принесли бы много пользы и сами научились бы английскому языку. Ну да делать нечего, против рожна не пойдёшь.

Ну, что вам рассказать о Ясной. Все живы, здоровы. Начну по старшинству. Старик здоров, работает много, но на днях, когда Юлия Ивановна* спросила его, где работа, он очень весело и игриво сказал, что он послал её к чёртовой матери, но на другой день она от чёртовой матери вернулась, и до сих пор Саша* её чикает на ремингтоне*. Аработа эта: послесловие к статье «О смысле русской революции»*. Сегодня Саша едет в Москву на урок музыки и должна везти её с собой. Папаша ездит верхом, много гуляет. ( Сейчас сижу у Юлии Ивановны и пишу, он приехал с верховой езды и разговаривает рядом с Сашей о статье. И ушёл спать.)

Мама совсем поправилась и мечтает уже о концертах и Москве. Сухотин, Михаил Сергеевич*, уехал за границу, а Таня* с семьёй в том доме живёт по-старому. Мы всё ещё здесь, ждём пути. Сейчас никакой дороги, грязь непролазная, Юлия Ивановна взялась очень рьяно за живопись. Делает ширмы и хочет их продать при случае в Москве. Девочки занимаются, кажется, своими делами, много хохочут, ходят гулять, редко поют. Андреи всё так же живёт, только некого ему щекотать, и потому он не так весел.

Душан по вечерам ноги греет, а позднее выходит к нам и ведёт «Записник»*, который они с моим мужем проверяют и поправляют. Так что, видите, всё точь-в-точь по-старому. Вас поминаем всегда с любовью. Напишите, как устроитесь в Геленджике. Все очень вам кланяются. Оставляю место, папа хотел приписать.

Мария Оболенская

И жалею и не жалею, милый Лебрен*, что вы не попали ПОКА к Черткову. Как всегда с радостью прочёл ваше письмецо, пишите чаще. Мне вас очень недостаёт. Несмотря на вашу молодость вы мне очень близки, и потому ваша судьба, разумеется, не телесная, а духовная, очень интересует меня.

Геленджик, как всякий «джик» и какое хотите место, тем хорош, что при каких бы то ни было условиях там, и чем хуже, тем лучше, можно жить и там и везде для души, для Бога.

Целую вас. Матушке привет. Л. Толстой.

Постепенно переписка моя с престарелым учителем всё более и более оживляется.

Спасибо вам, милый Лебрен*, что не забываете меня. Всегда рад общению с вами, рад тоже и бодрому духу письма.

Я живу по-старому и помню и люблю вас, также и все наши. Передайте мой привет вашей матушке.

7 октября 1905. Любящий вас Л. Толстой.

Всегда рад получить ваше письмо*, милый Лебрен, рад потому, что люблю вас. Когда получу статью, строго отнесусь к ней и напишу вам.

Привет матушке. Л. Т. (2/12.07)

Сейчас получил, милый Лебрен*, ваше хорошее, хорошее длинное письмо и надеюсь ответить подробно, теперь пишу только, чтобы вы знали, что получил и что всё больше и больше люблю вас.

11 декабря 1907. Л. Толстой*

Хотел длинно отвечать* на ваше большое письмо, милый друг Лебрен, но не имею времени. Повторю только то, что уже писал, что душевное состояние ваше хорошее. Главное хорошо в нём смирение. Не теряйте этой драгоценной основы всего.

Нынче получил ваше другое письмо с прибавлением к Герцену*. Душан ответит вам о деловой стороне. Отметки мои, отчеркивания, самые ничтожные. Я начал было серьёзно корректировать, но некогда было, и оставил. Может быть, в корректурах займусь. Пока прощайте. Целую вас. Поклон матушке.

15 декабря 1907. Л. Т*

Вдруг газеты приносят известие, что у Толстого арестован секретарь и ссылают на Север. H. Н. Гусева* в секретари привёз Чертков. Это был первый платный и прекрасный секретарь. Своим знанием стенографии и полной преданностью он был в высшей степени полезен Толстому. Пока он и доктор Маковицкий были в Ясной, я мог быть совершенно спокойным за своего любимого учителя. Высылка Гусева меня встревожила до глубины души. Я тотчас же пишу учителю, предлагая немедленно приехать заместить сосланного.

Вся удивительная душа мыслителя видна в его ответе.

Ясная Поляна. 1909.12/5.

Я так виноват перед вами , милый друг Лебрен, за то, что так долго не отвечал на ваше не только близкое по духу и как всегда очень умное, но и сердечное, доброе письмо, что не знаю, (как) лучше повиниться перед вами. Ну, виноват, простите. Случилось главное от того, что я думал, что ответил.

То, чтобы воспользоваться вашим самоотречением, не может быть и речи. Саша со своей подругой прекрасно исполняют дело записывания и приведения в порядок моего старческого radotage*.

Всё, что мог я сказать, я, как умел, сказал. И так безнадёжно то, чтобы те люди, которым можно на голове и сердце, по вашему выражению, кол тесать, сдвинулись бы хоть на пядь с того положения, на котором стоят и на защиту которого ложно употребляют весь данный им разум, что продолжать уяснять то, что ясно как день, представляется самым пустым занятием. Кое-что написанное мною о праве и о науке вообще теперь переводится и печатается. Когда выйдет, пришлю вам.

Несмотря на это, моё нежелание продолжать впускать, как это говорил Рёскин , несомненные истины в одно длинное ухо Мира для того, чтобы оно, не оставляя никакого следа, тотчас же выходило из другого, я всё-таки чувствую себя очень хорошо, понемногу делаю как умею, своё личное дело, не скажу совершенствования, но уменьшения своей гадости, которое доставляет мне не только большой интерес, но и радость и наполняет мою жизнь самым важным делом, которое может делать человек всегда, даже за минуту до смерти. Желаю вам того же и позволяю советоватъ.

Кланяйтесь вашей жене от меня. Что она за человек?

Привет вашей матушке. Очень любящий вас Лев Толстой

Толстой очень болезненно чувствовал, когда из-за его писаний преследованиям подвергали других. Он всегда сильно мучился в таких случаях и писал письма и обращения, прося властей преследовать только его, так как только он является источником того, что властям представляется преступлением. Так было и теперь. Он написал длинное обличительно-увещевательное письмо полицейскому чину, арестовавшему Гусева и, кажется, ещё кое-кому.

У меня сердце разрывалось, глядя на это, и я, молодой, решился посоветовать престарелому учителю оставаться вполне спокойным, «даже если бы нас всех перевешали» и писать не подобные письма, а только вечное и значительное. Толстой отвечает.

Спасибо вам, милый, милый Лебрен*, за ваши хорошие советы и ваше письмо. То, что я так долго не отвечал, не значит того, чтобы я не был очень рад вашему письму и не почувствовал recrudescence* моей дружбы к вам, но только то, что я очень занят, увлечён своим делом, а стар и слаб; чувствую близко пределы своих сил.

Доказательство этого то, что третьего дня начал писать и ныне 10 вечером дописываю.

Помоги вам Бог в вас – только бы не заглушать его, он даст силы – исполнить ваше намерение в женитьбе. Вся жизнь ведь только приближение к идеалу, и бывает хорошо, когда не спускаешь идеала, а, где ползком, где бочком, все силы полагаешь на приближение к нему.

Письмо ваше большое пишите в минуты досуга, – письмо не ко мне одному, а ко всем близким по духу людям.

Я большей частью не советую писать, первому себе, но не могу удержаться пока. Вам же не буду отсоветовать, потому что вы один из людей, думающих самобытно. Целую вас.

Привет вашей матушке, невесте.

10 июля 1909. Лев Толстой

Моё «большое письмо», о котором упоминает Толстой, так и осталось ненаписанным. «Минуты досуга», которыми я располагал, были слишком краткими. А сказать надо было слишком много. Предмет, занимающий меня, был слишком значителен и разносторонен.

Видя, что время идёт, а длинно писать не удаётся, я посылаю учителю короткое письмо. Кажется, первое за десять лет нашей переписки. Ответ не задержался.

Спасибо вам, милый Лебрен*, и за короткое письмо.

Вы один из тех людей, связь моя с которым твёрдая, не прямая, от меня к вам, а через Бога, казалась бы самая отдалённая, а напротив, самая близкая и твёрдая. Не по хордам или дугам, а по радиусам.

Когда мне пишут люди о своём желании писать, я большею частью советую воздерживаться. Вам же советую не воздерживаться и не поспешать. Tout vent a point a cetuf guff a aft attendee*. А у вас есть и будет, что сказать и есть способность выразить.

Письмо ваше неосновательно тем, что вы высказываете своё довольство в области духовной, а потом как будто жалуетесь на неудовлетворённость в области вещественной, в той области, которая не в нашей власти, и потому не должна вызывать нашего несогласия и недовольства, если духовное на первом плане. Рад очень за вас, что, как вижу, вы живёте одной жизнью с женой. Это великое благо.

Передайте мой сердечный привет вашей матушке и ей.

Ваше письмо застало меня нездоровым печенью. Оттого письмо это так неладно.

Целую вас. Что же Герцен?

12 октября 1909. Лев Толстой

Я до сих пор не могу примириться с тем огромным проступком, который связан с этим письмом. Письмо это, последнее письмо Толстого*, осталось без ответа. Много, очень много было у меня друзей и корреспондентов. И насколько я помню, со всеми переписка обрывалась на моих письмах. Один только нежный, любимый Толстой должен был остаться без ответа. Почему теперь, перечитывая эти пожелтевшие листочки, не могу я искупить своей вины?!

Тогда, в пылу молодости, слишком многое нужно было сказать любимому учителю. Оно не укладывалось в письмо. Писать же обстоятельно в той напряжённой трудовой обстановке, которую я себе создал, не было никакой возможности. Кроме того, новые горизонты, которые начинали открываться с нового для меня положения самостоятельного земледельца, были ещё совсем смутны. Потребовались долгие годы учения и накопления опыта, чтобы привести их в ясность. А тогда я мучился, брался за перо, бросал недоконченные письма… Толстой был стар. Ему оставался год жизни*. Но я не отдавал себе отчёта. Я был так поглощён теми же идеями и теми же идеалами. Такова слепота молодости. А дни и недели сменялись с такой же быстротой, с какой перелистываешь книгу!

К тому же в Ясной Поляне вскоре начались события, в корне нарушившие мой покой*.

Чёрные непроглядные тучи заволокли тот прелестный лучезарный небосклон, под которым я прожил эти десять лет близкого общения с умной, нежной и любящей душой незабвенного и гениального учителя.

КОММЕНТАРИИ

С. б …говорили о «Воскресении»… Я решился напечатать это только потому, что надо было быстро помочь духоборам. — 14 июля 1898 г. Толстой писал Черткову: «Так как выяснилось теперь, как много ещё недостаёт денег для переселения духоборов, то я думаю вот что сделать: у меня есть три повести: „ Иртенев“, „Воскресение“ и „О. Сергий“ (я последнее время занимался им и начерно написал конец). Так вот я хотел бы продать их <…> и употребить вырученное на переселение духоборов…» (ТолстойЛ. Н. ПСС. Т. 88. С. 106; см. также: Т. 33. С. 354-355; коммент. Н. К. Гудзия). Роман «Воскресение» был впервые напечатан в журнале «Нива» ( 1899. Ха 11 -52), весь гонорар был передан на нужды духоборов.

С. 8 …Великий Эдисон прислал Толстому в подарок записывающий фонограф. — 22 июля 1908 г. американский изобретатель Томас Алва Эдисон (1847-1931 ) обратился к Толстому с просьбой дать ему «один или два сеанса фонографа на французском или английском языке, лучше всего на обоих» (фонограф — изобретение Эдисона). В. Г. Чертков, по поручению Толстого, ответил Эдисону 17 августа 1908 г.: «Лев Толстой просил меня передать вам, что считает себя не вправе отклонить ваше предложение. Он согласен продиктовать что-нибудь для фонографа в любое время» ( Толстой Л. Н. ПСС. Т. 37. С. 449). 23 декабря 1908 г. Д. П. Маковицкий записал в дневнике: «Приехали двое от Эдисона с хорошим фонографом <…> Л. Н. за несколько дней до приезда эдисоновских людей волновался и сегодня упражнялся, особенно в английском тексте. На французский язык сам себя переводил и написал. По-русски и французски хорошо наговорил. По-английски из текста „Царства божия“ нехорошо вышло, запинался на двух словах. Завтра снова будет говорить»; и 24 декабря: «Л. Н. говорил английский текст в фонограф» («Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 3. С. 286). Фонографом Толстой первое время довольно часто пользовался для диктовки писем и ряда мелких статей в книгу «Крут чтения». Аппарат очень интересовал его и вызывал желание говорить. Дочь Толстого писала, что «фонограф очень облегчает ему труд» (письмо А. Л. Толстой к А. Б. Гольденвейзеру от 9 февраля 1908 г. — Переписка Толстого с Т. Эдисоном / Публ. А. Сергеенко // Литературное наследство. М., 1939. Т. 37-38. Кн. 2. С. 331). На фонограф было записано начало памфлета «Не могу молчать».

С. 9 …Лао-Тзе… — Лао-Цзы, китайский мудрец VI-Vв. до н. э., возможно, фигура легендарная, по преданию — автор философского трактата «Дао Дэ Цзин» («Книга Пути и Благодати»), которого считают основателем даосизма. Толстой находил в учении Лао-Цзы много родственного своим взглядам. В 1884 г. он перевёл некоторые фрагменты из книги «Тао-те-кинг» (см.: Толстой Л. Н. ПСС. Т. 25. С. 884). В 1893 г. он исправлял перевод этой книги, сделанный Е. И. Поповым, и сам написал изложение нескольких глав (см.: Там же. Т. 40. С. 500-502). В 1909 г. он кардинально переработал этот перевод и написал статью об учении Лао-Цзы. Его перевод вместе с этой статьёй появился в издательстве « Посредник» в 1909 г. под названием «Изречения китайского мудреца Лао-Тзе, избранные Л. Н. Толстым» (см.: Там же. Т. 39. С. 352-362). Использованы тексты Лао-Цзы и в «Круге чтения», причём Толстой даёт их в сокращении, то и дело вставляя при цитировании собственные фрагменты, призванные пояснять первоисточник. При этом «современного исследователя поражает <…> точность перевода, интуитивное умение Л. Н. Толстого выбрать из нескольких европейских переводов единственно правильный вариант и с присущим ему чувством слова подобрать русский эквивалент». Однако точность соблюдается лишь «до тех пор, пока Толстой не начинает редактировать собственный перевод „для читателя“. Благодаря этой редактуре на протяжении всего „Круга чтения“ за голосами китайских мудрецов нам всё время слышится голос самого Толстого» (Лисевич И. С. Китайские источники // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1998. Т. 20: Круг чтения. 1904-1908. Ноябрь — декабрь. С. 308).

С. 10 …только что появившаяся книга о Джоне Рёскине — 6 апреля 1895 г. Толстой записал в дневнике: «прочёл прекрасную книгу Birthday Book Рёскина» (Там же. Т. 53. С. 19; имеется в виду книга Э. Г. Ритчи «День рождения Рёскина» (Ritchie A. G. The Ruskin Birthday Book. London, 1883)). Джон Рёскин (англ. John Ruskin) (1819- 1900) — английский писатель, художник, поэт, литературный критик, теоретик искусства, оказавший большое влияние на развитие искусствознания и эстетики второй половины XIX — начала XX века. Толстой высоко ценил его и во многом разделял его взгляды, касающиеся связи искусства и нравственности, а также ряда других проблем: «Джон Рёскин один из замечательнейших людей не только Англии и нашего времени, но и всех стран и времён. Он один из тех редких людей, который думает сердцем <…> и потому думает и говорит то, что он сам видит и чувствует и что будут думать и говорить все в будущем. Рёскин пользуется в Англии известностью как писатель и художественный критик, но как философа, политик-эконома и христианского моралиста его замалчивают <…> но сила мысли и её выражение у Рёскина таковы, что, несмотря на всю дружную оппозицию, которую он встретил и встречает в особенности среди ортодоксальных экономистов, хотя бы и самых радикальных (а им нельзя не нападать на него, потому что он до основания разрушает всё их ученье ), слава его начинает устанавливаться и мысли проникать в большую публику» ( Толстой Л. Н. ПСС. Т. 31. С. 96). Примерно половина высказываний английских авторов, включённых в «Кругчтения», принадлежит Рёскину (см.: Зорин В. А. Английские источники // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. Т. 20: Круг чтения. С. 328-331).

…новая биография, Микель Анджело… — Возможно, Лебрен имеет в виду биографию Микеланджело Буонарроти (1475-1564) Р. Роллана, которую тот послал Толстому в августе 1906 г.: «Vies des hommes illustre. La vie de Michel-Ange» («Cahiers de la Quinzaine», 1906, series 7-8, №18,2; см. также: ТолстойЛ. Н. ПСС. T. 76. С. 289).

…«.Записки Екатерины»… — Записки императрицы Екатерины Второй / Перевод с подлинника. СПб., 1907.

…длинный диалог Шопенгауера о религии ~ Переводчик этот был членом суда… — Пётр Сергеевич Пороховщиков, член Петербургского окружного суда, 13 ноября 1908 г. отправил Толстому письмо вместе с выполненным им переводом (опубл.: Шопенгауэр А. О религии: Диалог / Пер. П. Пороховщикова. СПб., 1908). 21 ноября Толстой отвечал: «Я <…> теперь с особенной радостью перечитываю ваш перевод и, начав читать, вижу, что перевод прекрасный. Очень сожалею, что эта особенно полезная в наше время книга запрещена» (Толстой Л. Н. ПСС. Т. 78. С. 266). 20 и 21 ноября Д. П. Маковицкий записалв дневнике: «За обедом Л. Н. советовал <…> прочесть Шопенгауэра „Диалог о религии“. Книжка в русском переводе только что появилась и уже запрещена. Прекрасно изложено. Л. Н. читал раньше и помнит»; «Л. Н. о диалоге „О религии“ Шопенгауэра: „Читатель почувствует глубину этих двух взглядов, религии и философии, и никак не победу одного. Защитник религии сильный“. Л. Н. припомнил, что Герцен прочёл свой диалог с кем-то. Белинский ему: „А зачем ты спорил с таким болваном?“ Про диалог Шопенгауэра нельзя этого сказать» («Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 3. С. 251).

«Анархизм» Элъцбахера — Речь идёт о книге: Eltzbacher Р. Der Anarchismus. Berlin, 1900 (русский перевод: Эльцбахер П. Сущность анархизма / Пер. под ред. и с предисловием М. Андреева. СПб., 1906). Толстой получил эту книгу от автора в 1900 г. В книге излагались учения В. Годвина, П.-Ж. Прудона, М. Штирнера, М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина, Б. Туккера и Л. Н. Толстого. П. И. Бирюков писал: «Западные учёные начинают серьёзно интересоваться Львом Николаевичем, и в конце XIX и в начале XX века появляется целый ряд монографий о Толстом на всевозможных языках. В 1900 г. вышла весьма интересная книга на немецком языке доктора юридических наук Эльцбахера под названием „Анархизм“. В этой книге, со свойственною немецким ученым серьёзностью, разобраны и изложены учения семи наиболее известных анархистов, в том числе и Льва Толстого. Автор этой книги прислал свой труд Льву Николаевичу, и тот ответил ему благодарственным письмом. Вот его существенные части: „Ваша книга делает для анархизма то же, что 30 лет тому назад было сделано для социализма: она вводит его в программу политических наук. Ваша книга чрезвычайно понравилась мне. Она совершенно объективна, понятна и, насколько я могу судить, в ней прекрасно обработаны источники. Мне кажется только, что я не анархист в смысле политического реформатора. В указателе вашей книги при слове «принуждение» сделаны ссылки на страницы сочинений всех прочих разбираемых вами авторов, но не встречается ни одной ссылки на мои писания. Не есть ли это доказательство того, что учение, которое вы приписываете мне, но которое на самом деле есть лишь учение Христа, есть учение вовсе не политическое, а религиозное?“» (Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. T. IV. М.; Пг. 1923. С. 5).

С. 11 …Ромен Роллан в своём хорошем, быть может лучшем, иностранном труде о Толстом — в книге «Жизнь Толстого» («Vie de Tolstoï», 1911); на русском языке книга появилась в 1915 г.

А между тем, именно ему, в ответ на его вопрос, Толстой написал длинную статью… — 16 апреля 1887 г. Р. Роллан впервые обратился к Толстому с письмом, в котором задавал вопросы, связанные с наукой и искусством (отрывки письма в русском переводе см.: Литературное наследство. М., 1937. Т. 31-32. С. 1007-1008). Не получив ответа, Роллан написал вторично, прося Толстого разрешить его сомнения, касающиеся ряда нравственных проблем, а также вопросов об умственном и физическом труде (см.: Там же. С. 1008-1009). 3(?) октября 1887 г. Толстой подробно отвечал на это недатированное письмо (см.: Толстой Λ. Н. ПСС. Т. 64. С. 84-98); ответ Толстого Лебрен и называет «длинной статьёй».

…H. Н. Ге… — Николай Николаевич Ге (1831-1894) — исторический живописец, портретист, пейзажист; происходил из дворянской семьи. На протяжении нескольких лет живопись была им заброшена, Ге активно занимался сельским хозяйством и даже стал прекрасным печником.

С. 13 …Н. Г. Сутковой из Сочи… — Николай Григорьевич Сутковой (1872-1932) окончил юридический факультет, занимался земледелием в Сочи, одно время сочувствовал взглядам Толстого, неоднократно бывал в Ясной Поляне. В своём письме, отправленном из Сочи, Сутковой сообщал, что занимается выборкой мыслей из «Круга чтения» и «На каждый день» для изложения их в популярной форме. В своём письме от 9 января 1910 г. Толстой отвечал ему: «Очень рад был получить ваше письмо, милый Сутковой. Рад и той работе, которую вы задумали и делаете. Изложить учение истины, одной и той же во всём мире от браминов до Эмерсона,

Паскаля, Канта, так, чтобы оно было доступно большим массам людей с неизвращённым умом, изложить так, чтобы безграмотные матери могли передавать их своим малышам — и это великое, предстоящее всем нам дело. Давайте, пока живы, изо всех сил делать его. Любящий вас Л. Толстой» (Там же. Т. 81. С. 30).

…Π. П. Картушин… — Петр Прокофьевич Картушин (1880-1916), богатый донской казак, единомышленник Л. Н. Толстого, его знакомый и корреспондент, один из основателей издательства «Обновление» (1906 г.), где издавались произведения Толстого, не опубликованные в России по цензурным условиям. С. Н. Дурылин вспоминал: «Черноморский казак, красавец, невысокого росту, цветущего здоровья, обладавший независимыми и довольно значительными средствами к жизни, Картушин испытал глубокий душевный переворот: он оставил всё и пошёл к Толстому искать правды. Свои средства в 1906-1907 гг. он давал на дешёвое издание самых крайних сочинений Толстого, которые не печатал даже „Посредник“ из опасений правительственных кар: на деньги Картушина издательство „Обновление“ издало „Приближение конца“, „Солдатскую“ и „Офицерскую памятки“, „Конец века“, „Рабство нашего времени“ и т. д. Сам Картушин вёл жизнь добровольного бедняка. В письмах друзьям он нередко просил: „помоги, брат, освободиться от денег“. И, действительно, от них освобождался: его деньги шли на дешёвые издания прекрасных книг вечного значения, на бесплатную их раздачу, на поддержку людей, желающих „сесть на землю“, т. е. заняться земельным трудом, и на множество других добрых дел. Но этот человек кристальной души не нашёл себе религиозного покоя и у Толстого. В 1910-1911 гг. он увлёкся жизнью Александра Добролюбова. Некогда зачинатель русского символизма, „первый русский декадент“, Добролюбов (род. 1875 г.) сделался послушником в Соловецком монастыре, а в конце концов принял подвиг странника, исчезнув в русском мужицком море. Картушина привлекало в Добролюбове и это его странничество, и его участие в тяжёлом народном труде (Добролюбов работал безмездным батраком у крестьян), и его религиозное учение, в котором высота нравственных требований соединялась с духовной глубиной и поэтической красотой внешнего выражения. Но, полюбив Добролюбова, Картушин не разлюбил Толстого: разлюбить кого бы то ни было, а тем более Толстого, было не в природе этого прекрасного, нежно и глубоко любящего человека» (,Дурылин С. У Толстого и о Толстом // Урал. 2010. № 3. С. 177-216).

…Фельтен из Петербурга… — Николай Евгеньевич Фельтен (1884-1940), потомок академика архитектуры Ю. М. Фельтена ( 1730-1801 ), в течение нескольких лет занимался нелегальным изданием и распространением запрещённых произведений Толстого; в 1907 г. был за это арестован и приговорён к шести месяцам заключения в крепость. О Фельтене см.: ТолстойΛ. Н. ПСС. Т. 73. С. 179; Булгаков В. Ф. Друзья и близкие // Булгаков В. Ф. О Толстом: Воспоминания и рассказы. Тула, 1978. С. 338-342.

…Молодые издатели «Обновления»… — упомянутые выше И. И. Горбунов, Н. Г. Сутковой, Π. П. Картушин и H. Е. Фельтен (последний выполнял обязанности ответственного редактора). Основанное в 1906 г. единомышленниками Толстого, издательство «Обновление» печатало его не прошедшие цензуру произведения.

…Как для Араго, Бог для меня был «гипотезой»… — 5 мая 1905 г. Толстой записал в дневнике: «Кто-то, математик, сказал Наполеону о Боге: Я никогда не нуждался в этой гипотезе. А я бы сказал: Я не мог никогда делать ничего хорошего без этой гипотезы» (Толстой Λ. Н. ПСС. Т. 55. С. 138). Лебрен вспоминает тот же эпизод, полагая, что собеседником Наполеона был французский физик Доминик Франсуа

Араго (1786-1853). Однако по воспоминаниям врача Наполеона Франческо Ри- томмарчи, этим собеседником был французский физик и астроном Пьер Симон Лаплас (1749-1827), ответивший на вопрос императора, почему в его «Трактате о небесной механике» не встречается упоминания о Боге, словами: «Я не нуждался в этой гипотезе» (см.: Душеико К. Цитаты из всемирной истории. М., 2006. С. 219).

…в той самой комнате «под сводами»… — Помещение «под сводами» в разное время служило Толстому комнатой для занятий, поскольку было изолировано от шума в доме. На известном портрете И. Е. Репина Толстой изображён в комнате под сводами (см.: Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. С. 327).

С. 14 …я всегда вспоминаю определение Матью Арнольда… — Мэтью Арнольд (Arnold, 1822-1888) — английский поэт, критик, историк литературы и богослов. На русский язык переведены его «Задачи художественной критики» (М., 1901) и «В чём сущность христианства и иудейства» (М., 1908; обе книги выпущены издательством «Посредник»). Последнее сочинение в подлиннике называется «Literaturę and Dogma». Толстой нашёл, что оно «удивительно тожественно» с его мыслями (дневниковая запись от 20 февраля 1889 г. — Толстой Л. Н. ПСС. Т. 50. С. 38; см. также с. 40). Арнольд даёт следующее ветхозаветное определение Бога: «Вечная, бесконечная сила вне нас, требующая от нас, ведущая нас к праведности» (Арнольд М. В чём сущность христианства и иудейства. С. 48).

Это было вскоре после отлучения Толстого от православной церкви Святейшим Синодом. — Официально Толстой не был отлучён от Церкви. В «Церковных ведомостях» было опубликовано «Определение Святейшего Синода от 20-23 февраля 1901 г. Ха 557 с посланием верным чадам Православной Греко-Российской Церкви о графе Льве Толстом», где, в частности, говорилось: «Святейший Синод в своём попечении о чадах Православной Церкви, об охранении их от губительного соблазна и о спасении заблуждающихся, имев суждение о графе Льве Толстом и его противохристианском и противоцерковном лжеучении, признал благовременным в предупреждение мира церковного обнародовать <…> своё послание». Толстой был объявлен лжеучителем, который «в прельщении гордого ума своего дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно пред всеми отрёкся от вскормившей и воспитавшей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви <…>. В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует с ревностью фанатика ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской <…>. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею» (Л. Н. Толстой: Pro et contra: Личность и творчество Льва Толстого в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 2000. С. 345-346).

«Определение» Синода вызвало бурную реакцию в России, Европе и Америке. В. Г. Короленко 25 февраля 1901 г. записал в дневнике: «Акт, беспримерный в новейшей русской истории. Правда, беспримерны также сила и значение писателя, который, оставаясь на русской почве, ограждённый только обаянием великого имени и гения — так беспощадно и смело громил бы „китов“ русского строя: самодержавный порядок и господствующую Церковь. Мрачная анафема семи российских „святителей“, звучавшая отголосками мрачных веков гонения, несется навстречу несомненно новому явлению, знаменующему огромный рост свободной русской мысли» (Короленко В. Г. Поли. собр. соч. Гос. издательство Украины, 1928. Дневник. Т. 4. С. 211). Короленко выразил мнение, характерное для большей части русского общества. Но вместе с тем появились и публикации в поддержку Синода. Так, 4 июля 1901 г. Короленко отметил в дневнике появившееся в газетах объявление об исключении Толстого из почётных членов московского Общества трезвости. Основанием послужило то обстоятельство, что в Общество входят только православные, а Толстой после «Определения» Синода таковым считаться не может (см.: Там же. С. 260-262). 1 октября Короленко отметил ещё одно попавшее в газеты заявление, впервые напечатанное в «Тульских епархиальных ведомостях»: «Многими лицами, и в том числе пишущим сии строки, замечено удивительное явление с портретами графа Λ. Н. Толстого. После отлучения Толстого от церкви, определением богоучреждённой власти, выражение лица графа Толстого приняло чисто сатанинский облик: стало не только злобно, но свирепо и угрюмо. Это не обман чувств предубеждённой души, фанатически настроенной, но действительное явление, которое могут проверить все» (Там же. С. 272). Подробнее об «Определении» Синода см.: За что Лев Толстой был отлучён от Церкви: Сб. исторических документов. М., 2006; Фирсов С. Л. Церковно-юридические и социально-психологические аспекты «отлучения» Льва Николаевича Толстого: (К истории проблемы) // Яснополянский сборник-2008. Тула, 2008.

Толстой только что опубликовал тогда свой замечательный «Ответ Синоду». — По мнению современного исследователя, «Толстой отнёсся к „отлучению“ <…> весьма равнодушно. Узнав о нём, он спросил только: была ли провозглашена „анафема“? И — удивился, что „анафемы“ не было. Зачем тогда вообще было огород городить? В дневнике он называет „странными“ и „определение“ Синода, и горячие выражения сочувствия, которые приходили в Ясную. Л. Н. в это время прихварывал…» (Басинский П. Лев Толстой: Бегство из рая. М., 2010. С. 501). Т. И. Полнер, посетивший в тот момент Толстого, вспоминает: «Вся комната убрана роскошно пахнущими цветами. <…> „Удивительно! — говорит Толстой с дивана. — Целый день — праздник! Подарки, цветы, поздравления… вот вы пришли… Настоящие именины!“ Он смеётся» (Полнер Т. И. О Толстом: (Клочки воспоминаний) // Современные записки. 1920. № 1. С. 109 (Репринтное комментированное издание: СПб., 2010. С. 133). «Темне менее, понимая, что отмолчаться невозможно, Толстой пишет ответ на постановление Синода, как обычно многократно перерабатывая текст и закончив его только 4 апреля» (Басинский П. Лев Толстой: Бегство из рая. С. 501 ). В «Ответе на определение Синода от 20-22 февраля и на полученные мной по этому случаю письма» Толстой подтвердил свой разрыв с Церковью: «То, что я отрёкся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрёкся я от неё не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить ему». «Бога же Духа, Бога — любовь, единого Бога — начало всего не только не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, выраженной в христианском учении». Толстой возражал против предъявленных ему в «Определении» Синода обвинений: «Постановление Синода <…> незаконно или умышленно двусмысленно потому, что если оно хочет быть отлучением от Церкви, то оно не удовлетворяет тем церковным правилам, по которым может произноситься такое отлучение <…> Оно неосновательно потому, что главным поводом его появления выставляется большое распространение моего совращающего людей лжеучения, тогда как мне хорошо известно, что людей, разделяющих мои взгляды, едва ли есть сотня и распространение моих писаний о религии благодаря цензуре так ничтожно, что большинство людей, прочитавших постановление Синода, не имеют ни малейшего понятия о том, что мною писано о религии, как это видно из полученных мною писем» (ТолстойЛ. Н. ПСС. Т. 34. С. 245-253). Последнее утверждение Толстого не вполне соответствует фактам. Огромное количество его религиозно-философских сочинений ходило в рукописях, распространялось в копиях, изготовленных на гектографе, и поступало из-за рубежа, где печаталось в издательствах, организованных единомышленниками Толстого, в частности, В. Г. Чертковым. Именно с изданиями, поступившими из-за границы, и познакомился Лебрен, живя на Дальнем Востоке.

С. 15. Недаром в конце своей статьи «О религии и нравственности»… — «Итак, отвечая на ваши два вопроса, я говорю: „Религия есть известное, установленное человеком отношение своей отдельной личности к бесконечному миру или началу его. Нравственность же есть всегдашнее руководство жизни, вытекающее из этого отношения“» (Там же. Т. 39. С. 26). Точное название статьи — «Религия и нравственность» (1893).

С. 16. …отец… — См. о нём: Русский мiръ. № 4. 2010. С. 30.

…«Белая невеста», по-черкесски Геленджик. — Скорее всего, Лебрен пишет о так называемом Фальшивом Геленджике. В путеводителе по Кавказу, изданному в 1914 г., читаем: «В 9 верстах от Геленджика быстро обстраивается и заселяется очень поэтическое место с причудливыми балками и лощинами „Фальшивый Геленджик“». «Когда-то, свыше ста лет назад, на месте нашего села был натухайский аул Мезыбь. Имя его сохранилось в названии речки, сливающейся недалеко от берега моря с Адербой. В 1831 году по соседству с аулом Мезыбь, на берегу Геленджик – ской бухты, было заложено первое на Черноморском побережье укрепление — Ге- ленджикское. В бухту начали приходить русские корабли, привозившие провиант для гарнизона геленджикской крепости. Иногда такой корабль шёл в ночное время. Тускло горели огни укрепления. Туда и держал свой курс корабль. Приблизившись, капитан был озадачен: огни, на которые он шёл, принадлежали не Геленджик – скому укреплению, а натухайскому аулу Мезыбь. Эта ошибка повторялась неоднократно, и постепенно за аулом Мезыбь закрепилось название Ложный Геленджик, или Фальшивый Геленджик. Село расположено на низком берегу Чёрного моря, в 12 километрах от Геленджика. Среди дач и владельцев Фальшивого Геленджика были инженер Перкун, известная московская певица Навроцская (её дача былапо- строена из дерева в старинном русском стиле), офицер Турчанинов, 18 лет здесь жил Виктор Лебрен, личный секретарь Л. Толстого. 13 июля 1964 г. место было переименовано в село Дивноморское. Информация предоставлена Геленджикским историко-крае-ведческим музеем www.museum.sea.ru

С. 17. Родители моего отца были хорошими земледельцами в Шампаньи. — Шампанья — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз. Входит в состав кантона Бельгард-ан-Марш. Округ коммуны — Обюссон. Шампань (фр. Champagne, лат. Campania) — историческая область во Франции, знаменитая винодельческими традициями (слово «шампанское» происходит от её названия).