Поделиться "Татьяна Ковалькова. Сострадание, «благоутробие» поэзии Михаила Сопина"

1,619 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Татьяна Ковалькова. Журналист, заместитель главного редактора альманаха «Русский Мiръ» по связям с общественностью

Татьяна Ковалькова. Журналист, заместитель главного редактора альманаха «Русский Мiръ» по связям с общественностью

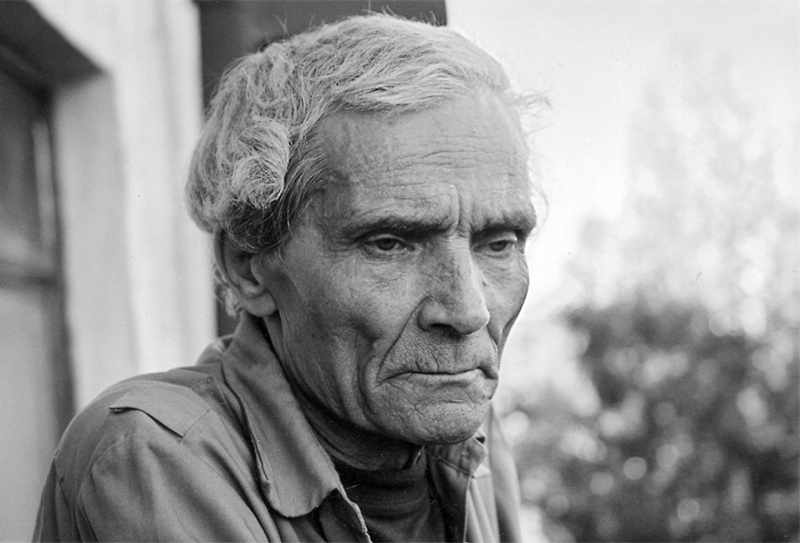

Сопин Михаил Николаевич, 1931 года рождения, по Указу от 04.06.1947 приговорённый к семнадцати годам лишения свободы, реабилитирован не был. Печально известный этот Указ был призван ужесточить меру наказания за грабежи в послевоенное время. Но в реальности он стал порталом, через который великие стройки коммунизма получали бесплатную молодую рабочую силу. В частности, дело, по которому проходил Сопин, касалось коллективного угона велосипеда. Арестованный 27 июня 1955 года, весь «коллектив» вышел на свободу 27 июня 1970 года (два года скостил Пермский суд). Если расшифровать эти протокольные данные, то получается, что вошли на зону двадцатилетние мальчишки, а вышли сороколетние мужчины, проведя самое активное, плодотворное время своей жизни в унижении и полном ограничении возможностей. В хрущёвскую оттепель такие «мелкие» дела, в отличие от дел политических, не были приняты даже к пересмотру. «По истечению срока хранения» они просто уничтожались. И дел таких были миллионы…

Понять, как складывались эти миллионы судеб, можно лишь вобрав эту скорбь целиком. Типичность только усиливает каждую приоткрывающуюся стороннему взгляду личную трагедию. У этих людей не было, как, скажем, у воинов-афганцев, формальных зацепок для объединения в какую-то общественную силу. Все были раздавлены и деморализованы уголовными

статьями, а в глазах общества у них не было шанса даже на крупицу сочувствия, ибо, согласно официальному идеологическому дискурсу, этих миллионов у нас в стране не было.

Михаилу Сопину выпал жребий стать голосом замученной послевоенной юности. Это поколение появилось на свет в 1920-1930-е годы в атмосфере великой революционной надежды. Их отцы и матери были полны энтузиазма и веры в строительство новой, справедливой жизни на земле (именно так, на земле, а не только в отдельно взятой России). Молох войны забрал их романтические жизни, а «крошка Цахес» коммунизма узуродовал их детей. Вот с таким метафизическим наследством волевой и умный человек-3К Михаил Сопин, жаждавший познать себя и причины пережитого бедствия, вошёл в великую русскую литературу. Его поэзия обогатила русский язык не одним неологизмом, но самым востребованным, пожалуй, оказалось слово «одинокость». Иосиф Бродский как-то сказал, что опыт русских в XX веке был совершенно чудовищным: нас выставили на экзистенциальный холод бытия 1. Этот холод точнейшим образом и передаётся словом «одинокость».

Что же удивительного в том, что музой Михаила Сопина стала Мельпомена, в античной традиции — муза трагической поэзии. Обычно её изображали с трагической маской в одной руке и палицей или мечом — в другой. Меч был символом неотвратимости наказания за нарушение воли богов или, в более широком смысле, — законов бытия, а маска — обобщённый образ страдания. «Своим, земным, живым поющим братьям я улыбнусь незрячей болью слёз…».

Польский поэт Чеслав Милош говорит о том, что поэзия, как сакральное искусство слова, которое берёт начало в сердцевине Всеобщего Бытия, «всегда осознавала свою страшную ответственность и всегда верно шла за таинственными печалями великой народной души»2.

3Поэзия богемы, а в русской культуре поэзия Серебряного века (за исключением «Цеха поэтов») утратила эту способность. Она ушла в облась подсознания. «Эти педантичные экзерсисы у девятисот девяноста девяти поэтов из тысячи не привели ни к чему, кроме языковых открытий, заключающихся в неожиданных сочетаниях слов, но не являвшихся выражением внутренней, ментальной или психической деятельности. В итоге, достойная сожаления потеря ориентации вырыла пропасть между поэтом и великим родом людским…». После двух мировых войн, концлагерей и газовых камер взросла новая поэзия «на руинах». Наши поэты-шестидесятники — Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина и иже с ними — цеплялись за паттерны Серебряного века, главным образом затем, чтобы оправдать свое привилегированное положение, так не вяжущееся с коммунистической идеологией. Это выглядело оппозиционно, передово, но по сути являлось отражением духа новой, уже советской буржуазии, с её ощущением собственной исключительности, элитарности. Флёр «тонких душевных переживаний» на фоне материального благополучия был уместен в свете новой политики партии и правительства после XX съезда (1956) по созданию «социализма с человеческим лицом». Поэтому всё, что могло дать даже намёк на его нечеловеческие черты, пресекалось на корню. Главным редакторам толстых журналов «в штатском» не требовалось директив сверху для того, чтобы не печатать таких авторов, как Михаил Сопин или Варлам Шаламов. У них срабатывало «классовое чутьё»: не свой. Сколько можно писать о войне и лагерях, — отговаривались они. Живя в ином измерении, они не могли понять, что пережитое на той войне не есть просто тема, это место рождения принципиально новой литературы, эсхатологической по сути, вернувшейся к своим классическим, мистериальным корням. Новые поэты воссоединились с «великой народной душой» и сумели стать Вергилиями в Дантовских кругах ада.

Я –

Зыбкость сугробов,

Накат раскалённой волны.

Я — детская обувь

На мёртвых дорогах войны.

Я — стон измождённых

В застенках,

В рудничной пыли.

Я — вопль нерождённых

В раздавленном Чреве Земли.

Личный опыт страдания в поэзии Михаила Сопина превозмогается. Его поэзия — это, несомненно, ещё и путь саморазвития, восхождения от силы к силе.

То в пламень чувств,

То в стылый веря разум,

Юродствуя,

Сметая алтари,

Стремясь со злом —

В себе!

Покончить разом,

Мы столько бед успели натворить.

В авторском предисловии к своей второй книге «Обугленные веком», изданной в Архангельске в 1995 году по рекомендации критика Вадима Кожинова, он так написал об этом опыте:

«Мы входили в жизнь без идеологических шор, с широко распахнутыми глазами от бомб 1941 года. Мои откровения не давались мне через лозунги и декреты. Всегда через личные потери, через страдания. Мы искали в правителе высшего судию, а находили в рабе палача. Мы жаждали от сильного покровительства, а находили в слабом садиста. Мы искали в незнакомом друга, а находили в кровном врага… Мы собачьими глазами просили у общества участливой нежности, а общество обеспечивало нас ненавистью по высшей категории. Материнскую ласку, друта, любимую, свободу, пайку и махорку нам годами заменяла ненависть. Так было до тех пор, пока я однажды не увидел, что ненависть плачет беспомощными слезами… Почему? Потому что наша ненависть являла собой бессмысленную, щенячью форму самозащиты, рассчитанной на милосердие, от обнажённой общественной дикости. Мы входили в мир без идеологических шор и уходим из жизни без политических иллюзий. Именно это укрепляет меня в убеждённости: рано или поздно, при мне это произойдёт или без меня, если ненависть способна заплакать покаянными слезами, Родина неизбежно обретёт человеческий облик. Так думаю. Над этим работаю».

Начать с себя. Как писал в другом месте Михаил Сопин, «выдавливать раба по капли в себе, а не в другом», — разве это правильный призыв для поэта-фронтовика? Имидж автора стихов о войне или клише «поэт-фронтовик» за Сопиным закрепились после первых публикаций в Вологде его стихов о войне. Только такие стихи бывшего зэка были допущены цензурой. Сопин был безмерно рад и такому. Он приехал в Вологду из Перми, где его не печатали совсем (отчего, по свидетельству жены Татьяны Сопиной, он предпринял попытку самоубийства). В 1990-е годы едва возникший интерес к поэту-фронтовику был потерян, и его перестали печатать вторично. В общественном сознании поэтому он закрепился как автор стихов о войне, хотя и весьма своеообразный, ибо заговорил очень ярко и выразительно о человеческих потерях страны-победительницы. Наиболее полно эта мысль раскрыта в поэме «Агония триумфа».

И только с началом 2000-х, выйдя на просторы интернета, куда поэт мог выложить самые разнообразные тексты, он обрёл настоящего читателя. На его персональной странице на сайте областной Вологодской областной научной универсальной библиотеки, в разделе «Выдающиеся люди Вологодского края», значатся 75 публикаций, посвящённых его творчеству. В основном это газетные и журнальные статьи вологодских авторов, но есть несколько восприемников его поэзии в Белгороде, Москве, Петербурге. Там из множества свидетельств складывается образ цельного, глубокого человека, спонтанного русского характера и очень верного сердца.

Онтологическое одиночество, постигнутое им через опыт смерти, освободило душу, сделало её зрячей. Сопин имел эсхиловский опыт умирания и воскресения, поэтому его поэзия чиста, как колодезная вода. В неё страшно окунаться — глубока водица и холодна. Но вода эта живая. Она производная от исполненного нравственного закона.

Вода, вода…

Гляжу в тебя,

Гляжу до головокруженья,

И забываю счёт годам

От сопричасности к движенью.

Как будто я тебе сродни,

Но до поры очеловечен.

Как будто бы я сам родник,

Из этой вечности возник,

По ней иду,

И путь мой вечен.

Он как будто заглянул за предел нравственного совершенства, увидел там образ совершенного Человека и сравнил с собой. Поэтому так часто в его стихах звучит тема прощения: он просит прощения у людей, земли, всякой твари.

Частыми являются и обращения к душе своей. «Не вой, душа. Начнём с начала…», «Душа, душа, ты — почта полевая, со всей России боль к тебе идёт…», «Пока живёшь, душа, люби — холмы в пути или равнина. Ты не могла хранить обид, и потому сама хранима…». Поэт беседует с душой, как с отдельной от себя личностью, он чувствует её самостоятельную жизнь. То голос разума призывает её быть бдительной, то голос сострадания утешает её и укрепляет в испытаниях, то вдруг весёлый голос предлагает разделить с ней радость бытия. Душа для Сопина — не фигура поэтической речи. Он — совершенный реалист, который видит разные уровни реальности, в том числе и метафизический. Многосоставность личности человека для него очевидна. Опытным путём он обнаружил место, где кроется зло. Он обнаружил причину зла и с тех пор стал бороться за добро в человеке. Цельность его натуры не принимает полуправды, не мирится с ней, и в то же время он по-отечески жалеет людей. Это есть признаки подлинной религиозности (лат. religare — воссоединять, или religio — совестливость, благочестие, благоговение). Он не был церковным человеком ни тогда, когда это каралось, ни потом, когда это стало поощряться в обществе. Но «Дух смирения, терпения и любви» пронизывает всю его поэзию, и в этом смысле она подлинно христианская. И даже не частый ропот лишь подтверждает это живое религиозное чувство, вершиной которого является сострадание ко всему живому.

Я, наверное,

Сердцем ущербен:

Каждой кляче,

Уставшей в степи,

Каждой

В осень рыдающей вербе

Я готов

Свою жизнь уступить.

Примечательно, что слово «сострадание» в церковнославянских переводах Библии неоднократно переводилось как «щедроты» (на иврите у этих слов общий корень). Речь идёт о щедрости, сострадании на такой глубине милующей любви, которая охватывает всё существо Бога и призвана охватить и существо, «нутро» человека. Сострадание Господне, а с ним и спасение, «милость», «помилование» — тому, кто всем своим существом способен отозваться на боль и невзгоды другого человека. В православной гимнографической традиции это высшее сострадание обозначается словом «благоутробие». В нравственном отношении это качество стоит выше деятельного добра, которое таит в себе опасность гордыни и самодовольства. Однако прекраснодушие, рождаемое созерцательной бездеятельностью, тоже опасно. Опыт личного страдания оберегает Михаила Сопина от этих соблазнов. Он — поэт Божьей милостью, и его дело — слово.

Поэт — глашатый Высшей воли.

Всё, что вверялось лично мне,

Я говорил по Божьей воле Глухой,

Бесчувственной стране.

В его слове личное страдание преодолено: ни тени осуждения, озлобленности, мстительности. Не возникает извечных скучных вопросов «кто виноват?» и «что делать?». Это очень русская черта, точнее, лучшая черта русского характера. Именно способность к состраданию порождает прощение.

За всё, что выстрадал

Когда-то,

За всё, чего понять не мог —

Две тени —

Зэка и солдата —

Идут за мною Вдоль дорог.

После боёв Святых и правых

Молитву позднюю творю:

Следы моих сапог кровавых

Видны —

Носками к алтарю.

Есть в запоздалом разговоре,

Есть смысл:

За каждый век и год,

Пока не выкричится в горе,

Пока не выплачется в горе,

Любя, душа не запоёт.

Опыт Михаила Сопина бесценен для поколений, вступающих в жизнь в эпоху глобального мультикультурного тоталитаризма. Он — полноценный человек, то есть цельная личность, сохранившая чистоту. В контексте надвигающегося царства «мёртвых душ», точно описанного основателем русского метафизического реализма Юрием Мамлеевым в своих последних романах, особенно в романе «После конца», его пример стояния в правде чрезвычайно актуален. Мысль его лишена дуалистической советско-антисоветской растерзанности. Она прокладывает новый, третий путь, который вполне укоренён в традиции русского бытия. Без акта покаяния невозможно изменение социального устройства, но для этого общество должно ощутить себя народом. Покаяние же без сострадания — невозможно. Так поэт и мыслитель Михаил Сопин выходит к ещё одной глобальной для себя теме — теме Родины. Ей посвящена чуть не треть его текстов. Но в его гражданской лирике нет сиюминутных политических смыслов. Понятие «родина» Сопиным недвусмысленно отделено от понятия «государство». Поэтому так пронзительны лирические обращения к ней. Во многих текстах сквозит тревога за судьбу исторической родины — России. Но в итоге своих размышлений на эту тему поэт поднимается до планетарного масштаба. Ему приоткрываются законы живой земли — Родины всего человечества. И поэтому строки его звучат пророчески:

Боль безъязыкой не была.

Умеющему слышать — проще:

когда молчат колокола, я слышу звон осенней рощи.

Я помню —

в зареве костра гортанные чужие речи,

что миром будет править страх,

сердца и души искалечив.

Так будет длиться — к году год,

чтоб сердце праведное сжалось.

Любовь

навечно отомрёт, и предрассудком станет жалость…

Но дух мой верил в Высший суд!

Я сам творил

тот суд посильно,

чтоб смертный

приговор отцу

не подписать рукою сына.

Татьяна Ковалькова. Сострадание, «благоутробие» поэзии Михаила Сопина // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 10, страница 281-289

Скачать текст

Примечания

- Фрагмент интервью из документального фильма «Прогулки с Бродским» (режиссёр Елена Якович, 1994): «Мы увидели абсолютно голую, буквально голую основу жизни. Нас раздели и разули и выставили на колоссальный экзистенциальный холод. И я думаю, что результатом этого не должна быть ирония, результатом этого должно быть взаимное сострадание. И этого я не вижу ни в политической жизни выраженным, я не вижу этого в культуре. И это тем горше, особенно когда это касается культуры, потому что, в общем, происходит такое… самый главный человек в обществе – это человек более или менее остроумный и издевающийся. И это мне колоссально не нравится».

- Милош Ч. Свидетельство поэзии. Шесть лекций о недугах нашего века. М., 2013. С. 30.

- Милош Ч. Свидетельство поэзии. Шесть лекций о недугах нашего века. М., 2013. С. 31.