Поделиться "Павел Кузнецов. Нечаянный рай (фрагмент книги)"

2,134 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Павел Кузнецов (род в 1956 г. в Ленинграде) — философ, писатель. В 1981 году закончил кафедру истории философии философского факультета ЛГУ. Автор многочисленных работ по истории русской и западной философии, литературы, кинематографа. С 1988 года печатается в журналах «Вопросы философии», «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Русская мысль», «Посев», «Новая русская книга», «Новый мир искусства», «Сеанс», в «Независимой газете» и др. В 1990-е годы работал в Париже, занимался историей русского зарубежья. Эксперт, редактор, автор более двухсот статей в семитомной «Новейшей истории отечественного кино» (СПб., 2001-2005). Соредактор философского журнала «Ступени». Член Санкт-Петербургского Союза кинематографистов и Союза Российских писателей.

Павел Кузнецов (род в 1956 г. в Ленинграде) — философ, писатель. В 1981 году закончил кафедру истории философии философского факультета ЛГУ. Автор многочисленных работ по истории русской и западной философии, литературы, кинематографа. С 1988 года печатается в журналах «Вопросы философии», «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Русская мысль», «Посев», «Новая русская книга», «Новый мир искусства», «Сеанс», в «Независимой газете» и др. В 1990-е годы работал в Париже, занимался историей русского зарубежья. Эксперт, редактор, автор более двухсот статей в семитомной «Новейшей истории отечественного кино» (СПб., 2001-2005). Соредактор философского журнала «Ступени». Член Санкт-Петербургского Союза кинематографистов и Союза Российских писателей.

С эстетической точки зрения, нет концепции более скучной

и бесцветной, чем вечное блаженство.

Сёрен Киркегор

НЕЧАЯННЫЙ РАЙ

(фрагмент книги)

Впервые мы попали в эти благословенные места с друзьями в середине июня 1992 года. На переполненном мебелью, всяческим скарбом и хламом «Форд-транзите» мы отправились по дальней дороге по Киевскому шоссе через Выру, Рождествено, Лугу и, повернув на Плюссу, попали на пыльный трясучий большак. Ехать же по ближней дороге, на Таллин, потом от Ямбурга (Кингисеппа) на юг, мы не решились. По той простой причине, что дорогу в шесть вёрст на границе между Псковской и Ленинградской губерниями, как рассказывали местные жители, последний раз прокладывали немцы, когда шли на Питер в августе 1941-го. И с тех пор начальство никак не могло решить, кто же должен чинить дорогу на границе.

Отмахав в общей сложности 300 вёрст, в том числе 70 по грунтовке, петлявшей между холмов и деревень с диковинными названиями ( Большое и Малое Захонье, Игомель, Погребище, Гнездилова гора), мы получили гвоздь в заднее колесо, и, не доехав метров 300 до желанного дома в самом начале деревни, перегруженный «Форд» прочно сел на брюхо в жестокой псковской грязи.

Это было путешествие в никуда. Дом нам достался случайно, мы бежали из города, в котором находиться тогда было невыносимо. Нечто неведомое, непонятное и тревожное нас ждало впереди, ибо эти места мы видели лишь однажды.

Было уже поздно, но благодаря белым ночам нам было нетрудно таскать все пожитки на себе в огромную пустую избу, снаружи обложенную белым кирпичом, с роскошной русской печью. Кроме колченогого стола, табуретки и двух железных кроватей, в доме не было ничего. Прежние хозяева, с присущей псковичам рачительностью, вывезли всё, что только можно.

Белый «Форд» сутиным носом, утопавший в глинистой луже, в те времена на северной Псковщине смотрелся как инопланетный объект.

Немногочисленные местные жители из двух-трёх ближайших домов с любопытством поглядывали из окошек на странных пришельцев…

Изначально дом предназначался для нашего друга из Лондона, сына русских эмигрантов первой волны, но потом всё переменилось, и дом достался нам.

Однако по деревне уже прошёл слух, что прибудет неизвестно кто, какие-то, может быть, «агличане» — что вызвало чувство естественного национального беспокойства. Первым в тот вечер нам осмелился нанести визит дед Миня, заросший густой щетиной, в драной зимней фуфайке и кирзовых сапогах, похожий на старого мухомора. Позднее мы узнали, что на жизнь он смотрел без лишних иллюзий, ибо был очень похож на того деда из чеховского рассказа, который каждое лето говорил одно и то же. Если жарило солнце, то он повторял, что жара будет стоять до сентября и весь урожай сгорит. Если же в июне шли дожди, то он говорил, что дожди не прекратятся до осени и тогда всё сгниёт.

Когда-то в советские времена он работал пастухом, а во время войны был угнан на работы в Германию, теперь надеялся получить компенсацию, но, увы, так до неё и не дожил…

Он опасливо подошёл к крыльцу, точнее, к веранде и, долго переминаясь с ноги на ногу, наконец, с тревогой спросил:

— Русские?!

— Русские, — ответили мы, и дед облегчённо вздохнул.

— Значит, свои,— удовлетворённо пробормотал он.

Национальный вопрос разрешился в одно мгновение, и на другой день

вся деревня вздохнула с облегчением.

— А случай, закурить не найдётся? — жалобным голосом спросил дед. Этот вопрос он потом задавал сотни раз и всегда вот так — жалобно и испуганно, — вдруг откажут!

После визита деда Мини и лёгкого ужина мы отправились в недолгое странствие по совершенно неведомым нам местам. Деревня лежала на холме вдоль длинного озера, постепенно зараставшего странной растительностью, именовавшейся в народе резун-травой, которую, по легенде, в озеро занесли перелётные птицы. Когда-то тут была почти сотня домов, теперь осталось чуть больше тридцати. Многие сгорели в войну, другие просто умерли вместе со своими хозяевами, так что большинство изб стояло на изрядном расстоянии друг от друга.

Мы шли то ли по тропинке, то ли по дороге вдоль озера на запад навстречу опускавшемуся солнцу. С озера доносился странноватый рокот — сначала мы приняли его за работающий вдалеке трактор, но, как оказалось, это лягушки и жабы пели свою свадебную песнь; неистово заливались соловьи. Избы располагались высоко над озером, внизу торчали почерневшие бани, был будний день и деревня была пуста. Уже холодало, и тут-то началось самое невероятное. Из низин стал подниматься плотный густой туман, который застилал всё вокруг — и некогда пойменные луга, и чёрные бани у озера, и ложбины, и дома. Мы продвигались в прохладной мутной вате, в которой дробились лучи заходящего багрового солнца. Небо было невероятно близко — казалось, протяни руку и дотянешься и до солнца, и до облаков. Для нас, городских, это выглядело совершенно нереально, фантастично, мы даже плохо понимали, где мы находимся. «Диорама какая- то»,— с тяжёлым вздохом сказал наш густобородый родственник, который как раз занимался их изготовлением. Мы лишь ощущали, что попали в иной мир, где царила ослепительная убивающая красота, мы обретали пространство, о котором не ведали, убежище, которое станет нашим спасением на долгие годы.

Пожар

Я отчётливо помню пожар в прибайкальской тайге, у северо-западного побережья, кудаменя занесло с геологической партией лет так в девятнадцать. Мы бродили с тяжеленными рюкзаками по лесу, собирая странные камни, то спускались с сопок вниз в распадки, в самый настоящий таёжный бурелом, то вновь поднимались наверх, чтобы снова уйти вниз. Можно было ударить по рыхлому валуну топором — от него пластами отслаивалась порода с вкраплёнными в неё настоящими тёмно-малиновыми гранатами — их можно было собирать мешками, тайга невероятно богата. Я чувствовал их красоту, но мысль — взять что-то с собой — мне даже не приходила в голову. Я был полноценным вьюношей, но в некотором роде дурачком, читавшим в палатке «Братьев Карамазовых», когда все на берегу Байкала сидели и бухали у костра. Надо мной подсмеивались — но не без уважения, времена были другие.

Пожар возник вдалеке, но даже на расстоянии чувствовалось, что это нечто страшное, сверхчеловеческое, неодолимое. Тайга пылала внизу, в распадках, где невозможно было дышать, там и без пожара-то трудно пройти — нужно пробираться через вековечный хаос наваленных друг на друга мёртвых стволов.

Это был воистину огнь пожирающий — страшнее трудно себе что- либо представить, — от которого бежало и летело всё — кабаны, косули, лоси, рыси, зайцы, птицы… Несмотря на расстояние, гарь внизу не давала дышать, и только наверху, на сопках, её разгонял сильный ветер.

Мы почувствовали себя совсем в безопасности, взобравшись на высокую почти безлесую сопку, покрытую жирной зелёной травой и местами густым кустарником. Тут мы, наконец, устроили привал, перекусили; отойдя шагов на пятьдесят, я вспугнул роскошного лоснящегося медведя, отъевшегося за лето и, скорее всего, никогда не видевшего двуногих существ. Он, похоже, спал и, учуяв запах гари, сонный вылез из кустов, плохо понимая, что происходит. Я растерялся и лишился дара речи… мы оба замерли — нас разделяло, может быть, шагов тридцать… Я ясно помню его маленькие черно-красные глаза, выражавшие абсолютное недоумение… К счастью, мой опытный начальник, доктор геологических наук, вовремя обложил его таким зычным трехэтажным матом, что бедный мишка рванул вверх по склону сопки, время от времени испуганно оглядываясь — что за странные существа согнали его с насиженных мест…

В Березно же пожар начался совершенно прозаично. Вдали за рекой, в Заводском лесу, стал подниматься пепельно-серый дым, на который мы сначала не обратили никакого внимания.

Я отправился за водой к соседям, на скамейке недалеко от колодца сидели несколько бабок. И пока я наполнял вёдра, услышал: «Вот, раньше б, если был пожар, то вся деревня бросилась бы тушить, а теперь никого не дозовешься…».

Мы жили тут первое лето, второй месяц, и я почувствовал себя неловко. Вернувшись домой, я одел сапоги, взял лопату, топор, предупредил М. и отправился в лес. М. была решительно против, но не выдержала, и тоже побежала за мной. Ещё с нами внезапно отправилась молодая дачница И., от которой я такой прыти никак не ожидал.

Мы перешли вброд у мельницы речку Яню, где уже вовсю пахло гарью, и через полверсты наткнулись на пожарище. Огонь расходился по эллипсу, диаметром метров 300, ветра почти не было, поэтому пламя пожирало лес не слишком быстро. Я стал лопатой сбивать огонь по периметру, М. шла за мной и гасила новые очаги возгорания, а И. отправилась в деревню за подмогой, — ясно, что одним нам было не справиться.

Жар от огня шёл страшный, шляпа с полями совершенно не спасала от дыма и гари, М. ругалась: «Ты с ума сошёл, мы сейчас сгорим в этом пекле! Только нам это и нужно, а больше никому!». Я уже хотел прекратить это безнадёжное дело, но погасив огонь метров на тридцати, почувствовал нечто невероятное… Вдруг откуда-то изнутри, помимо моего сознания и воли, вспыхнул и охватил меня целиком безумный нечеловеческий экстаз: я почувствовал, что мы боролись с неодолимой стихией на равных, и даже начали побеждать её! Подобного всепоглощающего чувства я не испытывал никогда: «А мне это нравится!» — заорал я и продолжал лупить лопатой по периметру пожарища. Но это был уже не я: всё, что я делал, происходило помимо моего сознания, кто-то другой, родившийся во мне, отчаянно боролся с пламенем, испытывая дикий ницшеанский восторг от неведомых стихий, которые поднимались из глубин навстречу пожару…

Что произошло со временем, совершенно не ясно. Мгновение казалось часом, а час мгновением. Я так и не могу вспомнить, сколько реально прошло времени, пока из деревни не подошла подмога, но мы уже успели погасить больше половины периметра пожара. Двадцать минут, час, два часа… Это было настоящее пробуждение, откровение, сатори — преображение сознания и всей твоей сущности — то редчайшее состояние, которое остаётся навсегда и никогда не стирается из памяти… И только тогда понимаешь, какие бездны энергии тлеют в наших глубинах, но проявляются лишь в редчайшие мгновения. Две трети жизни мы спим, используя не более четверти своих физических и духовных возможностей и лишь изредка просыпаемся… «Когда мы, мёртвые, пробуждаемся».

Потом прибежали мужики с лопатами и топорами и дотушили оставшуюся половину. Мы все вместе прокопали канавку, и огонь начал стихать. Последними, естественно, приехали лесники с трактором, которые доделали оставшееся.

Мы сидели у речки с мужиками и обсуждали, какой подвиг мы совершили. Одни говорили, что если бы не мы, то сгорел бы не только лес, но и вся деревня, другие говорили, что и несколько б деревень пожгло, а то и дошло до самого Заянья… Всё это походило на рассказы «охотников на привале».

Но пожар был потушен. Часть леса мы, действительно, спасли, и с тех пор в деревне нас всерьёз зауважали.

Мать-Сыра Земля и Отец-Лес

У философа Владимира Бибихина посмертно вышла книга «Лес (Hyle)», основанная на одноимённом цикле лекций.

Если вспомнить античных философов — от Фалеса до Гераклита, — то первоначальными субстанциями у них были — вода, воздух, земля и огонь. Бибихин высказал идею, что материя как субстанция связана не с этими четырьмя первоначалами, а именно с Лесом (Hyle). Ибо «материя» восходит к греческому термину υλη, первое значение которого — «лес». Таким образом, именно Лес, с его некогда бесконечной фауной, является пятым первоначалом мироздания, он вторичен по отношению к воде, воздуху и земле, но предшествует огню. Об этом, кстати, пишет и Хайдеггер — греческое «hyle» превратилось в Римской империи в материальную субстанцию.

Цивилизация существует благодаря этим первоначалам. Мы сжигаем органическую материю — газ, нефть, уголь, белки и все производные, которые, в конечном счёте, порождены именно лесом. Город отвергает лес, он уничтожает его, но существует только благодаря ему. Но лес возвращается в город не только в виде необходимых продуктов питания, но и в виде алкоголя, табака, кофе, «травки», чая, — всех тех допингов, без которых существование (в городе) невозможно.

Сделать сегодня открытие в философии, как все знают, немыслимо. Но если Бибихин прав, то эта фундаментальная идея о лесе как первома- терии становится своего рода открытием. В природном смысле человек был сиротой, у него была Мать-Сыра Земля, но не было Отца. Я думаю, что подобные идеи высказывались очень давно, просто ныне они совершенно забыты. В любом случае, теперь он есть — Отец-Лес. Так, кстати, и назывался роман Анатолия Кима, напечатанный в 1990-е годы.

Всё сходится: лес может быть суров, безжалостен, жесток, страшен, но и милосерден как настоящий Отец. И без него — мы сироты, ибо ничего нет страшнее 6есплодной Земли…

Фауна

Самая распространённая из больших птиц тут — аист. Они вьют гнёзда во всех деревнях, высиживают птенцов, подчас в самых неподходящих местах, например, на столбах у дороги, они любят бродить по протоптанным тропинкам прямо перед домом, они тянутся к жилью, ибо ловить лягушек на тропинках намного легче, чем в густой траве. Однажды аист после долгого дождя сел на трубу нашего дома — мы затопили печку — и сушился час-два.

Их никто не трогает — они чувствуют себя совершенно вольготно. Серые журавли много пугливей и попадаются значительно реже: лишь однажды я видел журавля рядом с аистом — они шли по полю посреди деревни как брат с сестрой и кормились, чем Бог послал.

Но самая ужасная напасть — это коростели, маленькие птички на длинных тонких ножках. Они скрываются за ближайшим кустом и, призывая самку чудовищным кряком, изматывают душу — отогнать их очень сложно.

Кроме обычных ворон, есть настоящие чёрные вороны, те самые, что, как говорят, живут по сотне лет. Их можно изредка увидеть рядом с большой дорогой, они красивы, величественны и резко отличаются от обычных ворон неким особым чувством собственного достоинства.

Как-то к нам прямо на ворота перед домом, вечером, но совсем не поздно, села огромная серая сова. Совы, как известно, не появляются днём. Мудрость совы — это мудрость философии, именно она, как говорил Гегель, прилетает в предзакатный час.

Космос: ужас и восхищение

Когда осенью низкое серо-облачное небо наваливается на деревню и в воздухе висит мелкий ингерманландский дождь — даже, точнее, мутное марево, — кажется, что это конец бытия и ничего иного больше никогда не будет. Хана.

Это высшая точка беспредельной скуки, тоски, переходящей в отчаяние. Человек самым жалким образом страшно зависим от климата — об этом много писали в XVIII веке, но потом забыли, уверившись в том, что homo sapiens — венец мироздания, способный подчинить себе природу.

Но проходит два-три дня и часто после сильного ветра, разорвавшего и разметавшего это марево, над миром восходит ослепительное, но уже чуть прозрачное осеннее солнце. Это солнце последнее, предзакатное, в его свете есть какой-то чарующий, едва ли не мистический дух. Если выйти даже не на самые высокие холмы, а на косогор у озера, то буквально слепнешь от космического света, в котором утопает всё окружающее: и полумёртвые избы, и увядающая природа,- и ты ощущаешь потрясающее единство с мирозданием.

Наверное, это состояние именуется «русским космизмом», в котором до сих пор никто не может толком разобраться. Это подлинный космос, открывающийся над крохотным клочком земли, который ночью опускает над ним Млечный путь с мерцающими звёздами, висящими так низко, что, кажется, до них можно дотянуться рукой.

Пять столетий назад Джордано Бруно, осознав бесконечность мироздания, говорил об этом с неописуемым восторгом:

«Вселенная едина, бесконечна, неподвижна. Едина, говорю я, абсолютная возможность, едина действительность, едина форма или душа, едина материя или тело, едина вещь, едино сущее, едино величайшее и наилучшее. Она никоим образом не может быть охвачена, и поэтому неисчислима и беспредельна, а тем самым бесконечна и безгранична, и, следовательно, неподвижна. Она не движется в пространстве, ибо ничего не имеет вне себя, куда могла бы переместиться, ввиду того, что она является всем. Она не рождается, ибо нет другого бытия, которого она могла бы желать и ожидать, так как она обладает всем бытием. Она не уничтожается, ибо нет другой вещи, в которую она могла бы превратиться, так как она является всякой вещью. Она не может уменьшиться или увеличиться, так как она бесконечна».

Человек у Бруно отнюдь не атом, затерянный в мироздании, он причастен к целому, он растворяется в нём, являясь неотъемлемой его частью. К сожалению, Бруно за этот восторг в 1600 году сожгли в Риме на костре; и хотя удивительный папа Кароль Войтыла отменил приговор и даже покаялся — история оставляет печальное впечатление. Не знаю, прав ли был папа, который просил прощения за все преступления католической церкви, но в любом случае большинство «астрономов», астрологов и мистиков следовало бы если не сжигать, то ссылать в глухие монастыри (как это делалось на Святой Руси), чтобы они не могли предаваться своим пагубным занятиям.

Действительно, почему бы человеку не быть венцом мироздания, а Земле — центром вселенной?! Ведь так намного спокойнее и лучше — Вселенная вращается вокруг тебя! Иначе — катастрофа!

Когда-то я писал диплом о Бруно и французском философе Блезе Паскале, и разность мироощущений между христианским мистиком Бруно и христианским моралистом Паскалем поразила меня. Именно Паскаль, как никто другой, выразил эту космическую потерянность человека. Всего лишь 60 лет спустя после Бруно «мыслящий тростник» Паскаля не только растворяется в безмерных пространствах мироздания, но и в страхе противостоит им:

«Когда я размышляю о мимолётности моего существования, погружённого в вечность, которая была до меня и пребудет после, и о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мной, пространства, растворённого в безмерной бесконечности пространств, мне не ведомых и не ведающих обо мне, я трепещу от страха и спрашиваю себя, — почему я здесь, а не там, ибо нет причин мне быть здесь, а не там, нет причин быть сейчас, а не потом или прежде…

Пусть человек снова подумает о себе и сравнит своё существо со всем сущим; пусть почувствует, как он затерян в этом глухом углу Вселенной, и, выглядывая из чулана, отведённого ему под жильё — я имею в виду зримый мир, — пусть он уразумеет, что стоит наша Земля со всеми её державами и городами, и, наконец, чего стоит он сам. Человек в бесконечности, — что он значит?».

Сегодня наше состояние колеблется между двумя этими крайностями. Мы либо чувствуем себя ничтожествами, придавленными к крохотному клочку Земли, либо (очень редко) ощущаем своё единство с мирозданием.

Блуждания и лесные тропы

У Хайдеггера в «Неторных тропах» есть случайная фраза: «Одной из этих троп нельзя идти, если ты не исходил все остальные».

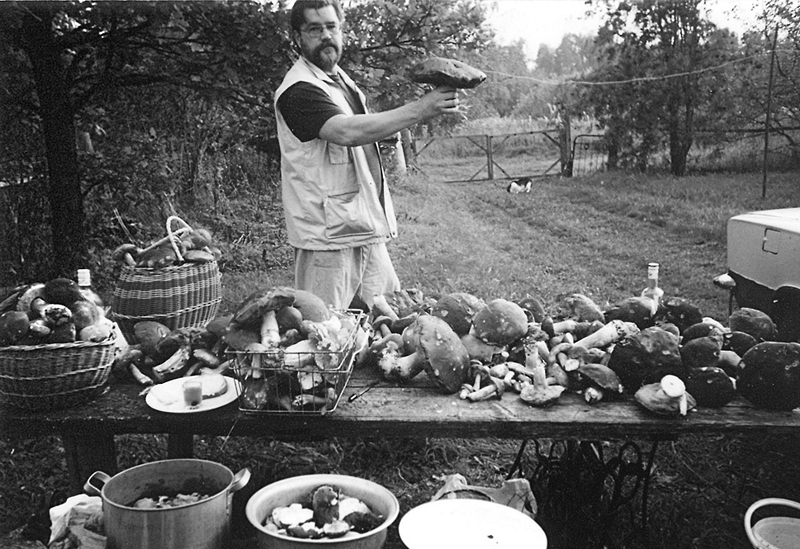

Если обогнуть заболоченное березновское озеро и по мосту перейти через ручей по дороге на Хворки, подняться на холм со странным названием Багагай, то справа откроются сильно заросшие остатки археологических раскопок. А метров через 500 возникнет восхитительный сосновый бор с двумя небольшими озёрами площадью примерно 50 квадратных вёрст. Здесь изобилие ягод и грибов, зверей и птиц — от лис и зайцев до кабанов и лосей (последние, правда, встречаются редко). В бору невозможно заблудиться: он весь испещрён тропинками, дорожками, старыми пожарными канавами и ограничен тремя речками — Яней, Рожнёй и Чёрной.

Но если, выйдя за деревню, перейти Яню вброд у старой мельницы, то попадаешь в меньший по размерам Заводский (от заводь) смешанный лес (ель, сосна, берёза, ольха, осина, можжевельник), очень густой, местами труднопроходимый — в нём легко заблудиться. Даже опытные грибники, бывало, блуждали тут больше суток. Кроме одной-двух почти заросших тропинок тут нет ни зацепок, ни ориентиров. Влажная еловая чагца со своими лешаками и вурдалаками незаметно затягивает в себя, обманывает, пускает по ложному следу и не даёт выбраться.

Возникает жуткое чувство: тяжёлый, сумрачный, гибельный лес засасывает тебя всё дальше и глубже, бросая из зарослей ольшаника в еловые дебри… Казалось бы, ты запоминаешь точку отсчёта и начинаешь двигаться по прямой в нужном направлении, но через полчаса с изумлением обнаруживаешь, что на самом деле описал круг и вернулся к началу пути. А когда нет солнца — тревога сменяется растерянностью, страхом, даже ужасом, ты блуждаешь во враждебном девственном лесу, продираешься сквозь еловые лапы среди полчищ комаров и мошки, боясь случайно наступить на змею или пугаясь оглушительного треска лопающихся под ногами старых деревьев или сухих сучьев. Сознание дробится, утрачиваются остатки здравого смысла, тебя охватывает паника — вокруг марево неведомого и непостижимого. Именно в такие мгновения понимаешь — насколько сурова, страшна и враждебна дикая северная природа, и почему наши пращуры столетиями отчаянно боролись с ней… Но внезапный выход из тьмы подобен откровению, просветлению, сатори. Ты выбрался из чащи! — и вытирая холодный пот со лба, плюхаешься на старый пень или поваленное дерево, закуриваешь и с вожделением смотришь на едва заметную во мху, но хорошо знакомую тропу: это ощущение полного обновления сознания, едва ли не второго рождения! Человек должен заблудиться, блуждать, забыть, потерять себя, чтобы в конце концов себя же и обрести (впрочем, остаётся риск заблудиться навсегда).

Современная культура безмерно скучна тем, что похожа на огромный, но хорошо протоптанный лес с тысячами троп, дорог, магистралей. Если никуда не сворачивать, заблудиться невозможно. Задача «путника-специалиста» пройти по хорошо протоптанной тропе чуть дальше своих предшественников — и достаточно… И хотя огромный, непроходимый лес по- прежнему окружает нас, мы либо стараемся не замечать его, либо боимся в него войти. Риск — это всегда страшно. Отсюда и нескончаемая скука, тоска хождения по проторённым тропам. Нет опасности, угрозы, риска, нет просветления, нет видения Целого с вертикалью и горизонталью, нет картины мира, утрачиваемой всё больше и больше.

«Кто такой специалист? — спрашивал Маршалл Макклюэн. — Это человек, который, не делая ни единой ошибки, в конечном счёте, движется к фундаментальным заблуждениям ».

Скука, тоска, повторение

Как, однако, скука… ужасно скучна. Более верного или сильного определения я не знаю: равное выражается лишь равным. Если бы нашлось выражение более сильное, оно нарушило бы эту всеподавля- югцую косность. Я лежу пластом, ничего не делаю. Куда ни погляжу — везде пустота: живу в пустоте, дышу пустотой. И даже боли не огцугцаю.

Сёрен Киркегор

Скука — это имманентность в рафинированной форме. А её противоположность, очевидно, должна быть трансцендентной. Но каким образом трансцендентное возможно вне имманентного? Имманентное состоит из ничего, а трансцендентное должно быть чем-то. И каким образом мы переходим от ничего к чему-либо? Стало быть, скука, по сути, возникает из-за того, что нам безразлично, существует что-либо или нет.

Ларе Свендсен

Те, кто скучают от общения с другими, — это плебс, это толпа, это неистребимый человеческий род. А те, кто наскучили самим себе, принадлежат к избранному кругу, к клану благородных.

Сёрен Киркегор

Можно отметить, что и у Леопарди скука — удел избранных душ, в то время как «чернь» в крайнем случае может страдать от примитивного безделья.

Ларе Свендсен

Когда вас одолевает скука, предайтесь ей. Пусть она вас задавит; погрузитесь, достаньте до дна.

Иосиф Бродский

Из восточного окна на втором этаже открывается вид на небольшое заросшее поле (когда-то это был покос), за ним Колин дом с яблоневым садом и покосившимся сараем, дальше — крыши изб и сараев, самих строений не видно, всё заросло густым кустарником — ольхой, ивой, осиной. В солнечные дни к вечеру с востока сюда обрушиваются ослепительные закаты с фантастической игрой красок и хороводом облаков — смотреть на них можно бесконечно.

Но сегодня пасмурно — до горизонта серое, низкое, давящее небо. Я открываю ноутбук и сажусь работать.

На крыльце своей ветшающей избы появляется Николай, выливает помойное ведро почти прямо перед крыльцом, кормит кошек — их у него три или четыре. Потом садится на скамейку под яблонями, долго курит, потом уходит на полчаса в дом, включает «тарелку», снова идёт к скамейке, курит, сидя ко мне боком, смотрит вдаль… Август, собирать урожай ещё рано, делать нечего, проходится по грядкам, берёт ведро, отправляется за водой — это метров пятьсот, снова садится на скамейку, курит, кричит на Бимку — пёс брата Леши нахально шастает по огороду… Небо свинцовое, мутное, непроницаемое. Вот-вот может пойти изводящий душу унылый осенний дождик. Откуда-то издалека едва доносятся заунывные звуки пилы, но рядом нет никого — если бы прошёл человек, это стало бы событием. Коле дико, невыносимо скучно…

Я стучу пальцами по клавиатуре — но внезапно чувствую: его скука передаётся мне, время останавливается, его больше нет, и мы все оказываемся в этой ауре исчезнувшего времени. Всё застыло, оцепенело, пропало, это могло бы стать счастьем — ощущение пропавшего времени. Но остановившееся Время оборачивается онтологической скукой. Бесконечным повторением.

Горизонтальное время исчезает, но вертикальное упирается в низкое без благодатное небо, которое подавляет и окутывает всё своей удушающей скукой и тоской…

Это многократно описанная в стихах и прозе традиционная русская, да и мировая скука позапрошлого столетия — бессобытийное, ничем не заполненное время, от которого человек не только скучает, хандрит, тоскует, но и запросто может сойти с ума.

Оттенков описаний этой скуки в русской литературе множество, начиная с Гоголя, Гончарова, Тургенева и заканчивая Чеховым, достигшим в этой области виртуозного мастерства. Владислав Ходасевич, согласно мемуарам Николая Чуковского, представлял её так: «Идёт дождь и едет поп на тележке. И дождь скучный-скучный, и тележка скучная-скучная, и поп скучный-скучный. Вот и вся русская проза».

Большинство мудрецов и писателей полагали, что главный источник скуки — Повторение:

«Известная под несколькими псевдонимами — тоска, томление, безразличие, хандра, сплин, тягомотина, апатия, подавленность, вялость, сонливость, опустошённость, уныние и т. д., скука — сложное явление и, в общем и целом, продукт повторения. В таком случае, казалось бы, лучшим лекарством от неё должны быть постоянная изобретательность и оригинальность. То есть на что вы, юные и дерзкие, и рассчитывали. Увы, жизнь не даст вам такой возможности, ибо главное в жизненной механике — как раз повторение». (И. Бродский «Похвала скуке»).

Мы привыкли считать, что скука имеет особый русский привкус. Персонажи русской литературы и её авторы бесконечно скучают и тоскуют — от Онегина и Печорина до Гоголя и Блока или Зощенко ( «Перед восходом солнца» ).

Конечно, у всякой скуки есть национальный оттенок, но сегодня она — универсальна, планетарна. Sub specie aeternitatis уже нет никакой разницы между скукой в маленькой деревне и в технотронном мегаполисе — ибо там и тут яд один и тот же — Повторение.

Норвежский философ Ларс Свендсен написал фундаментальное эссе «Философия скуки», где собрал немалое количество суждений о скуке писателей и философов.

Скука — это, как он полагает, порождение романтизма, следствие поиска своего собственного, индивидуального, ни на что не похожего смысла существования. Тогда как мир — сегодня и всегда — стремится обратить нас в ничто, в функцию, необязательный придаток целого. В этом смысле мы все — романтики (кроме тех редких особей, которые не скучают и не тоскуют вообще), а преодоление скуки — это отказ от поисков глубоко индивидуального модуса бытия. Но способны ли мы от этого отказаться? Мы жаждем именно своего, исключительного, ни на что не похожего смысла бытия — иначе бесконечная скука, повторение и тоска. Иными словами, «антиромантики» не скучают, ибо им не нужен персональный смысл и поиски Невозможного. Так ли это? Нет, — просто их скука не столь мучительна и глубока:

«Односторонняя концентрация на отсутствии Смысла может затенить весь остальной смысл, и тогда подлинный мир выглядит так, словно он лежит в руинах. Источник же скуки заключается в том, что мы требуем прописных букв, в то время как следует довольствоваться строчными. Если это не удаётся, то возникает скука. Скука должна восприниматься как неизбежный факт, как неотъемлемая черта жизни» (Ларс Свендсен).

Можем ли мы удовлетвориться строчными буквами, когда вся наша сущность жаждет прописных?! Как ни странно, ответ есть в небольшой книжечке Киркегора «Повторение»:

«Один писатель сказал: часто единственная счастливая любовь — это любовь-воспоминание или любовь, ставшая воспоминанием. Он, несомненно, прав, надо только помнить, что воспоминание сначала делает человека несчастным. Единственная же поистине счастливая любовь — это любовь-повторение…

Повторение — неизносимое одеяние, которое свободно, но вместе с тем плотно облегает фигуру, нигде не жмёт и нигде не висит мешком. Надежда — прелестная девушка, ускользающая из рук; воспоминание — красивая и зрелая женщина, время которой уже прошло. Повторение — любимая жена, которая никогда не наскучит. Ведь наскучить и надоесть может только новое. Старое же не надоедает никогда; отдавшись ему, становишься счастливым…

Тот, кто хочет жить лишь надеждою, труслив; тот, кто хочет жить лишь воспоминаниями, празден; но кто хочет повторения, тот — серьёзен, и чем сильнее и сознательнее он хочет этого, тем он глубже как личность» (Сёрен Киркегор. «Повторение»),

Иначе говоря, именно наш «романтизм» (а в глубине души мы все романтики), наша жажда необыкновенного, необычайного, фантастического и толкает нас к беспредельной скуке повторения. Мы уже не в состоянии найти необыкновенное в обыденном, не в состоянии повторять сакральный цикл изо дня в день. Скука послана нам как проклятие за нашу беспомощность.

Бегущий человек

Крестьянский труд тяжек, и тратить силы неведомо на что в деревне — непозволительная роскошь. Силы здесь берегут, ибо чаще всего их не хватает: «Представить себе крестьянина приседающим или делающим наклоны во имя зарядки — очень трудно. Движения ради самих движений даже современному работающему крестьянину кажутся если не кощунственными, то смешными» (Василий Белов. «Лад»),

Однажды нас посетил старый друг А., занимавшийся альпинизмом и горным туризмом; по своему обыкновению, он делал пробежки по утрам. Первые два дня он отдыхал и побежал лишь на третий, причём не налево, по лугам, а направо, по тропинке над озером в деревню. Ранним утром все ещё спали, но случайно попавшаяся навстречу тётка с ужасом спросила: — Куда это вы бежите?.. Неужто пожар где?!

Просто так бегущего человека здесь увидели, наверное, впервые за всю историю.

Лад и разлад

Сегодня как-то совсем забылось, что страда (сбор урожая) происходит от страдания, и настоящий ручной сельский труд как в старые, так и в советские времена (да во многом и сегодня) невыносимо тяжёл, и библейское «в поте лица будешь добывать свой хлеб» — не метафора, а абсолютная реальность. Это совсем не дачное копание в грядках и кустиках, а нечто совсем иное. Городские жители, мечтающие слиться с «матерью- природой», до сих пор удивляются, почему селяне, несмотря на идеальную среду, выглядят на десять-пятнадцать лет старше своих лет. «Лад» Василия Белова, написанный в советское время, — на самом деле идиллическая утопия, «буколическая поэзия», ностальгия по утраченному раю, который едва ли когда-либо существовал.

Недалеко от нас когда-то жила женщина, её муж умер рано, она одна тянула хозяйство с непутёвой дочкой и в пятьдесят с чем-то выглядела глубокой старухой, лет так на восемьдесят. У бабы Нины была надорвана спина, она всегда ходила полусогнутой, — сморщенное лицо, беззубый рот, крючковатый нос — и была похоже на настоящую бабу-ягу, которую за провинности приковали к земле. Это была воплощённая Скорбь, Тяжесть, Мука-мученическая, ветхозаветное проклятие, ужас полувекового без благодатного труда…

Неслучайно Николай Клюев не переносил идиллическую поэзию Кольцова — пейзане пашут, девки пляшут, баре умиляются. Мать-Сыра Земля плодоносна, но и страшна — «от века для земледельца земля была страшным Дагоном: недаром в старину ей приносились человеческие жертвы».

Самоубийство

В деревне Хворки весной внезапно у себя в избе повесился Рыська, одинокий, здоровый, крепкий мужик лет сорока пяти.

Никаких серьёзных причин не было. Я часто встречал его в лесу — хотя между нашими деревнями большое расстояние. Его огромная пшеничная копна была видна издалека. Как и все, он собирал лисички, бруснику, чернику, клюкву, морошку, ходил с огромным плетёным коробом на спине и всегда испуганно-ласково улыбался при встрече.

Зимой в Хворках живут только в трёх домах. Автолавка туда не ходит, в снежные зимы дорогу заносит полностью, так что Рыська (прозвище, не знаю даже, как его звали) каждую неделю на широких лыжах должен был ходить восемь вёрст в Березно за продуктами на все три дома. Он рассказывал, что рюкзак оказывался настолько неподъёмным, что широкие лыжи проваливались глубоко в снег. Но если, не дай Бог, свалишься с лыж в рыхлый снег, встать на них снова требует неимоверных усилий, это особое искусство. Как рассказывают, Рыська пил немного, по преимуществу всегда был бодрым, нормальным, улыбчивым — тайну свою он унёс в могилу.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, каждые 40 секунд в мире кто-то преднамеренно лишает себя жизни. В год получается около 800 тысяч человек?!

От этих цифр, как говорится, волосы встают дыбом, особенно если учесть, что на каждое самоубийство приходится порядка 20 человек, чья попытка Храм в лесу, XIX век закончилась неудачно.

С точки зрения психиатрии (и даже анти-психиатрии), в течение двух столетий пытавшейся определить различные состояния человеческой скорби и расставить всё на свои места и, наконец, придумавшей некое целое, получается следующая картина: сначала идёт скука, за ней печаль, потом меланхолия или уныние (akedia), один из семи смертных грехов христианского человека. Затем человека обуревает тоска, переходящая в отчаяние (согласно Киркегору, все люди существуют в тихом отчаянии). И, наконец, многочисленные разновидности депрессии, когда единственное, что может человек, — лежать, лицом повернувшись к стенке, и иногда лишь подниматься, чтобы сходить в туалет или глотнуть из чашки чая.

Но в любом случае, в сельской местности подобные ситуации возникают неизмеримо реже, чем в городах, — там люди обременены тяжким трудом и они не могут позволить себе роскошь лежать на кровати, уткнувшись в стенку, переживая то, о чём 200 лет назад писали классики пессимизма: Шопенгауэр и прочие, — но лучше процитировать Джакомо Леопарди: «Всё есть зло. Я хочу сказать: всё существующее — зло. Зло есть бытие вещей; жизнь — зло; и зло ею управляет; конец мира — зло; порядок и государство, законы, естественный ход развития Вселенной — это только зло или стремление ко злу. Нет иного блага, кроме стремления к небытию; хорошо лишь то, чего не существует; а хороши лишь вещи воображаемые, которые, собственно, и не являются вещами; всё остальное — зло» («Дневник размышлений», Болонья, 1826 г.).

Главный пессимист мировой литературы Джакомо Леопарди (он, несомненно, превосходит в этом и Шопенгауэра, и Э. фон Гартмана), естественно, не имеет ни малейшего отношения к описанному выше самоубийству. Но то, о чём он написал, я думаю, время от времени испытывает большинство существующих на земле людей.

Скорость: в чём ошибался Поль Вирильо

Гиперскорости современной цивилизации, об опасности которых справедливо пишет Поль Вирильо, как о наступающем кошмаре глобализации, — к счастью или несчастью, не для всех. Вирильо полагает, что технологии скорости уничтожают богатство наших чувственно-телесных переживаний. Разумеется, колёсная толкотня в городах и мегаполисах, в маленьких странах не вызывает ничего, кроме чувства ужаса.

Но мир по-прежнему развивается крайне неравномерно: где-то — космические скорости, а где-то (часто совсем недалеко) — ослик, лошадь, повозка или телега. К тому же остаются на Земле ещё миллионы особей, которые упрямо не желают никуда спешить — их число уменьшается, но на XXI век их, слава Богу, ещё хватит.

Овладение скоростью — это победа — возможно, иллюзорная — над пространством и проклятием ньютоновского земного тяготения.

Но речь пойдёт о другом.

Неподвижность, привязанность на веки вечные к одному месту — это и счастье, и проклятие патриархального мира. С одной стороны, — это онтологическая укоренённость, о которой с такой завистью писали многие мыслители XX века — от Симоны Вайль до Хайдеггера; с другой — полное подчинение власти пространства, рабство топоса, благодатная, но и жуткая власть земли.

На евразийском континенте люди годами не выезжали за пределы села, волости, а в больших городах не бывали десятилетиями. Да и сегодня на наших гигантских пространствах ситуация остаётся отчасти такой же. Тяжесть, неподвижность, замкнутость на самом себе, бесконечность повторения — если оно длится неделями и месяцами — невыносимы. Спасает только повторяющийся ритм труда и отдыха, когда встаёшь с зарёй и к вечеру валишься без сил, ни о чём не думая и ничего не помня.

Нои это не исцеляет: наступает момент, когда хочется сорваться с самого райского, но опостылевшего места и мчаться на чём угодно и неведомо куда… Кто-то начинает пить горькую — тоже в своём роде путешествие, а кто-то исчезает бесследно, обнаруживая себя через несколько месяцев или лет на другом конце Земли.

Поэтому самое прекрасное — нельзя не вспомнить Гоголя! — это дорога… Когда, скажем, ты летишь весной, летом или ранней осенью вечером по пустынному Гостилицкому, Таллиннскому или Выборгскому шоссе со скоростью 130-160 км/час к своему дому, то все твои городские стрессы, травмы, фрустрации, депрессии, неврозы улетают вместе со встречным ветром.

Известны множества противоположных историй — скорость как потеря души. Например, индейцы, нанятые для восхождения на гору в Мексике, после нескольких дней пути внезапно останавливались и отказывались идти дальше… На вопрос — почему, они отвечали — наши души отстали от нас, мы должны их дождаться.

Это — абсолютная правда. Душа отстала — мы должны её подождать.

Но когда ты летишь на бешеной скорости — твоя больная, продырявленная, замученная душа не только не поспевает за тобой — она отлетает очень далеко, как звук, отстающий от сверхзвукового лайнера.

Скорость, когда ты сам ею управляешь — это рассоединение с душой, которая всегда отстаёт, не поспевает, как хромоножка. Но при этом — ты понимаешь, что она недалеко, рядом, ты не бросил её, но ты жаждешь потерять свою мучительную идентичность, развоплотиться, и забыть её навсегда — измениться, стать совсем другим — навеки!

Но всё равно, она с тобой, недалеко — твой дух, твоя сущность, твоя карма — совсем рядом. Чуть позади. И когда ты остановишься, она вернётся к тебе. Ты жаждешь её бросить, но в конце концов она тебя настигает. И она уже чуть-чуть другая — не та, что была прежде. И поэтому — ты уже немного иной, уставший, но преображённый.

Другая душа — и иной человек.

Скорость — это идеальный психотерапевт и психоаналитик, это своеобразный наркотик, психотропный препарат, который, впрочем, требует дальнейшего увеличения дозы: лучшего я не встречал. Но скорость это и риск, это присутствие смерти («дромология» Вирильо происходит от слова dromos — бег, путь). Хотя идеальный исключительно тогда, когда ты сам владеешь этой скоростью — и берёшь все риски на себя.

Скорость — это не только опасность и «адреналин», на пустынной трассе это переход в иное, почти метафизическое измерение. Но если после долгого пути не прошла усталость, остаётся свернуть с дороги и броситься в ледяную воду безлюдного ледяного озера, чтобы смыть с себя всю муть, что ещё не отстала после города. И на берег ты выходишь новым Адамом, очищенным и преображённым.

Скорость и вода — всё, что нам осталось в этом мире.

Поэтому, как бы мы ни ругали технику и её некрофильский характер — автомобиль в стране с бесконечными горизонтами приобретает черты вполне сакрального объекта. Он позволяет преодолевать вековечный ужас неподвижности, даёт магическую власть над необозримыми пространствами, распыляющими и подавляющими затерянного среди них маленького человека.

P. S. Как это ни странно, из авто психологически даже звонить легче, особенно, если разговор предполагает возможный конфликт, стресс или нечто подобное. Неприятный звонок — ты бросил трубку, нажал на «газ» и помчался в городскую тьму. Что-то осталось, но главное — почти забыто. Ты уже в другой реальности.

Русский психоанализ: мужики и бабы

Как и многие мужчины, я всегда завидовал удивительной способности женщин часами говорить ни о чём, по телефону или тет-а-тет. Когда в деревню приезжает автолавка — что случается два-три раза в неделю, — это настоящее событие. Вокруг небольшого фургона собирается вся деревня. Разумеется, женщины занимают в очереди первые места и кучкуются перед продавщицей. У них возникает активный и бурный разговор — об огороде, посадках, о жизни близких и дальних, о протекающей крыше, о живых и умерших, да не важно о чём, лишь бы разговор был. Тут соединяются и городские и местные — все становятся едины. У большинства одни и те же проблемы. И они могут поговорить о том, что волнует.

Но главное — высказаться!

Как известно, в психоанализе главное — выговориться: сбросить лишнее, освободиться, «обновить себя»: даже сам психоаналитик часто не нужен, его роль абсолютно пассивна.

Автолавка — своего рода греческая «агора», где все могут сказать о своём, обсудить проблемы, обозначить себя, дать советы, послушать чужие — и, проявив себя, проговорившись, с удовлетворением разойтись.

Мужики в значительно меньшем количестве — человек пять-шесть — сидят поодаль на скамейке, курят, как правило, молча, иногда кто-то что- то негромко рассказывает. Всё понятно — полдень, те, кто вчера выпивал, ещё не опохмелились — настроение ниже плинтуса. Да и бабы мешают — своим-то никто не позволит купить бутылку, поэтому приходиться ждать, пока это треклятое стрекочущее племя разойдётся. Этакий матриархат, впрочем, не без некоторой примеси патриархата. Это ещё не известно, кто кого возьмёт! И уж когда все врагини исчезли, и можно оттянуться по полной, тогда и мужской психоанализ вступает в свои права! Ещё все почти трезвы, но когда пойдёт пиво — разговор начинается настоящий, каждый может выговориться о том, что наболело!

Востоковеды пишут, что психоанализу в Индии (да и в Китае) делать нечего — хотя и по другим причинам, чем у нас. Наверное, они правы. Один мой приятель — иноземец, долго проживший в Питере, был потрясён огромным количеством длинных и прочувствованных тостов, которые произносятся на банкетах, фуршетах, днях рождения и т. д. Он разделил мнение востоковедов — вы проговариваете всё, едва ли не до конца!

Я могу с этим согласиться — если даже во Франции «чоканье» на буржуазном застолье считается слишком интимным жестом — это уже трансгрессия, переход границ. Так что пока наш доморощенный психоанализ — для буржуазии и интеллигенции Москвы и Питера. Россия как гигантское пространство, к счастью, страшно отстала от «прогрессивного человечества».

Вода живая и страшная

Водяной уносит в свои подземные комнаты на безвозвратное житьё всех, кто вздумает летней порой купаться в реках и озёрах после солнечного заката, или в самый полдень, или в самую полночь… Он хватает цепкими лапами и с быстротой молнии увлекает вглубь всех забывших при погружении в воду осенить себя крестным знамением. С особенным торжеством и удовольствием он топит таких, которые вовсе не носят тельных крестов, забывают их дома или снимают с шеи перед купанием.

С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила

Для меня долгое время оставалось загадкой: почему взрослые коренные жители, за редчайшим исключением, никогда не купаются, даже в сильную жару. Купаются только городские или полугородские, когда уж очень жарко, да и то немногие. Конечно, купаются дети, подростки, но никак не взрослые… Если спросишь, ответ один — да ты что, холодно, — и это в 24-25 градусов! — или же просто некогда. Мы же, купающиеся и в +20 и +15, слывём чуть ли не моржами… А вода тут совершенно роскошная! Метрах в пятистах на реке Яня у старой мельницы с остатками плотины есть омут с песчаным дном и в полноводье быстрой водой; дальше вниз по течению на высоком сосновом берегу место с романтическим названием Си- воха с омутом и излучиной. Ну а плавание в небольшом, но глубоком лесном озере под названием Мочило (тут когда-то мочили лён), где редко кто бывает, — это райское блаженство. Там настолько особая, мягкая, нежная и всегда тёплая вода (до середины сентября), что сравнить её с чем-либо очень трудно. Для северного человека погружение в воду — это возвращение в детство, в райское состояние, растворение, развоплощение, утрата своей единичности, слияние с миром…

Купались ли люди в Древней Руси? Да, разумеется, особенно начиная с Аграфены Купальницы и Ивана Купалы и, по крайней мере, до Ильина дня. Но столь же бесспорно, что купание — занятие чисто языческое, а никак не христианское. Воде поклонялись так же, как и другим стихиям — земле или огню. Купалась знать и помещики в XVIII-XIX вв., о чём, например, можно прочесть в дневниках А. В. Дружинина: «зато я купаюсь ужасно часто», но крестьяне если и купались, то в определённые дни.

Чрезмерная же забота о собственном теле греховна, особенно, если она идёт в ущерб чистоте душевной. Бани тоже порождение язычества: знаменитая культура римских терм с их купальнями и бассейнами почти полностью исчезает в средневековой Европе в середине первого тысячелетия. Долгое время европейцы не мылись вообще или мылись крайне редко. Парная баня — это остатки русского язычества, пережившие все гонения, ибо в несравнимо более просвещённой Европе ничего подобного не существовало. Отсутствие не только бань, но даже и простых «отхожих мест» — общее место в литературе не только о средневековье, но даже и о XVII-XVIII столетиях. Омовение в любой форме — это грех, так что месяцами не мылись не только простолюдины, но и рыцари, придворные дамы и короли. Вонь, смрад, потоки нечистот — как теперь всем известно — заполняли европейские города на протяжении столетий. Отсюда и происхождение европейского — прежде всего, французского — парфюма…

Когда в позднее средневековье стали распространяться ванны, то перед мытьём в них стелили ткань, чтобы не проникла нечисть. Естественно, что бань не только в католических, но и в православных монастырях не существовало. На Афоне и сегодня в большинстве монастырей купание в море не одобряется или даже запрещено монастырским уставом как ублажение греховной плоти. Некоторые монахи или послушники купаются тайно, что не меняет существа дела.

С другой стороны, при многих монастырях на Руси существовали (и существуют) святые источники и купальни, святые колодцы и даже святые озера, славившиеся своими исцеляющими свойствами, куда стекались тысячи паломников. Но погружение в их целительные — и, как правило, ледяные — воды было священнодействием, не имеющим никакого отношения к обычному «купанию».

На Руси же бани оставались всегда, не только в деревнях, но и в городах, по той простой причине, что языческое начало здесь полностью никогда не исчезало. Испанский врач Антонио Нуньес Рибера (XVIII в.), автор «Трактата о русских банях», с восхищением писал, что на Руси «нет ни одного города или села, где бы не стояла парная баня». Однако вопрос — как часто русские купались в реках и озёрах, кроме сохранившихся языческих праздников, остаётся неясным. Как и то, в какой степени — и когда — христианство перемешивалось тут с язычеством.

Очевидно, что изначально вода носила сакральный характер: просто так погружаться в эту неведомую и страшную стихию было опасно. Во всех дохристианских верованиях причащение водой — мистический акт. Дождь, посланный с небес Даждьбогом — всегда целительный, оплодотворяющий и очищающий, но речной омут или тёмное озеро в глухом лесу с двойным дном и обманчивым болотистым бережком и сегодня могут вызвать чувство опасности: тут воды страшные, гибельные, жуткие. Ясно, что водяные, оборотни и русалки покинули эти воды совсем недавно, а может, кое-кто ещё и задержался… С другой стороны, вода в метафизическом смысле — это женское начало, растворение, развоплощение личности, слияние с природным мирозданием.

Юлиус Эвола в «Метафизике пола» цитирует Мирчу Элиаде, говоря о том, что в большинстве традиций погружение в воду символизирует первоначальную бесформенность и полное перерождение мира. Воды «очищают» или, в религиозных и эзотерических терминах, «смывают грехи» и тем самым перерождают человека.

Но одновременно «соединение с Водами, с Бесформенным, если оно затрагивает сверхприродное ядро личности, может это ядро и освободить, но может и разрушить. Сам Элиаде тоже понимает — не случайно он цитирует Гераклита: „Превращение в воду — гибель души“… Но традиционные символические доктрины вообще разделяют Высшие Воды и Воды Нижние. Этот мотив присутствует и в Библии. Особенно ясно его выразил Джордано Бруно: „Есть воды подземные, слепящие, и воды небесные, озаряющие“».

Итак, вода — вечная тайна, она очищает, освобождает, спасает, но одновременно может затягивать, растворять и губить. Разрешить эту дилемму мы не в силах, мы просто бросаемся в эти воды, развоплощаемся и сливаемся с мирозданием, погружаемся в воды забвения, теряем своё опостылевшее «я» и возвращаемся на берег заново рождёнными… Это никак не телесное наслаждение, а пересоздание души. Дуализм, пришедший в христианство из платонизма, ложен. Мы едины: душа, дух, тело — одно.

Наряду с кузнецом, сакральными фигурами на селе всегда были мельники — «привычные всю жизнь иметь дело с водой мельники… не только не боятся злых духов, но и вступают с ними в дружеские отношения» ( С. В. Максимов) — они приносят водяным и русалкам всяческие подарки и подношения…

Просмотрев некоторое количество книжек и сайтов и не найдя внятных ответов, я, как всегда, обратился к Николаю.

— Почему ты-то в такую жару не купаешься?

— A-а, лень, — махнул рукой Коля. — Я теперь в бочке купаюсь, у Славки провода обрезали за неуплату, у него теперь электричества нету, я у него

насос купил, теперь бочка для полива всегда полная — залез и искупался…

— Никто ж не купается, значит и раньше никто не купался?

— Никто. Помнится, в 50-е только мы, дети, да пацаны купались, лошадей купали, а народ очень редко…

— Почему?

— Да не до того было.

Все работали с утра до ночи, какое тут купание… на покосах в жару в воду лезли, но по-быстрому, разделся, прыгнул и назад, пока бабы голого не видели… и всё…

Николай тут совпадает с Василием Беловым: да, и на Вологодчине в летнюю жару купались далеко не все, объяснение у него есть, но не прямое, а, скорее, косвенное. Длительное купание, как и неразрывно связанное с ним загорание, есть форма ничегонеделания, которая истинному крестьянину дика и чужда: «Отдохнуть — значит перевести дыхание, успокоить сердце и мускулы… Понятие “отдых” для крестьянина касается только тяжёлого физического… или монотонного продолжительного труда вроде женского рукоделья. Отдыха в смысле полного бездействия никогда не существовало, если говорить не о сне, а о состоянии бодрствования. Тысячи людей, лежащих на пляже, с точки зрения даже нынешнего пожилого крестьянина, есть ужасающая нелепость. И не потому, что люди лежат голыми, а потому, что просто лежат, то есть бездельничают».

Коля большой ёрник, мы с ним подначиваем друг друга.

Я говорю:

— Ну что ты всё в огороде торчишь, спишь или телик смотришь? Поэтому у тебя и одышка… — он всё время жалуется на одышку — позагорал бы, потом искупался!..

— На том свете искупаемся… Мне теперь бочки хватает… А знаешь, что вчера в речке Максим рогатую акулу поймал?

Жизнь как убийство

Из-за чего покончил с собой в 1903 году Отто Вейнингер, австрийский философ, автор скандальной книги «Пол и характер»? Версий существует несколько…

Прожив некоторое время среди глухих лесов, я стал с недоверием относиться к большинству рассказов и фильмов «из старинной жизни», где, скажем, дамы и господа в середине июля в лесной глуши или на лугу устраивают пикники, веселятся, играют, объясняются в любви и во всех смыслах чувствуют себя прекрасно.

В русской же литературе эта «низменная» тема как-то мало отражена, кроме хрестоматийного пушкинского «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи»…

Тургенев же в «Записках охотника» в разгар лета то ночует на сеновале в каком-то сарае, то в полуденный зной отдыхает в лесной чаще, что для реалистической прозы совершенно нереалистично…

В наших краях самый прекрасный месяц — май, иногда начало июня, когда воздух тих и бесшумен, но затем в чудесное время цветения яблонь, слив, сирени словно из-под земли появляются комариные полчища, что, впрочем, не так страшно, как сразу же следующая за ними мошка (также именуемая гнусом). Когда в июне мошка в экстазе соединяется с комариными празднествами, то по вечерам не то что устроить пикник на луту, а просто выйти на улицу бывает необыкновенно трудно. Если сваливается жара, что само по себе прекрасно, то уже со второй половины июня на вас обрушиваются жирные рыжие и чёрные огромные слепни, за которыми вскоре следуют ещё более скверные маленькие чёрно-серые оводы. Начинается пиршество летающей нечисти, достигающее своего апогея к середине лета. К ним добавляются такие живописные существа, как шершни — они похожи на ос, но раза в четыре больше. К счастью, кусают они так же редко, как осы, но зато их укус столь же болезнен, как у гадюки, но не столь опасен — температура поднимается до 38, а к утру обычно проходит…

Бывают дни, когда, закутавшись, бежишь на речку, мгновенно сбрасываешь с себя всё, кидаешься в воду, а потом столь же быстро натягиваешь на себя всё, что есть, иначе зажрут. Всё это рядом с деревней, а дальше в лес бывает просто не войти. Эти недели — беда и для лесных обитателей. Я сам видел, как несчастный лось забирался в реку по шею в воду, откуда выбирался лишь ночью, когда слепни и оводы уходят на покой. Когда-то даже траву с покосов на лошадях иногда вывозили по ночам, — лошадь от слепней может взбрыкнуть и взбеситься; больше всего страдают гладкошёрстные животные, человеку легче, поэтому в деревнях и в жару иногда одеваются почти как осенью, в куртки и сапоги.

Бывают и счастливые годы, когда в конце мая — начале июня ударяют ночные заморозки и популяции кровососущих становятся неизмеримо меньше.

В любом случае, правоверному буддисту или толстовцу в этих краях придётся трудно: ладони бессознательно реагируют на боль, уничтожая всё, что движется — комаров, мошку, оводов и слепней, даже муравьёв, которые заползают на ногу — сразу ведь не разберёшь…

Бунин в мемуарном очерке о Толстом передаёт рассказ Александры Львовны Толстой об одном из обедов вместе с фанатичным толстовцем Владимиром Чертковым в Ясной поляне:

«Обедали на террасе. Было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе… жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым, остальные слушали. Настроение было весёлое, оживлённое. Острили, смеялись, вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлопнул его по лысине. От налившегося кровью, раздувшегося комара осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, засмеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца.

— Что вы наделали, Лев Николаевич? — проговорил он. — Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?

Отец смутился. Всем стало неловко».

Разумеется, цивилизация сегодня разрушает природу неизмеримо быстрее, чем сто лет назад. И автомобиль в уничтожении флоры и фауны несравним с бричкой, телегой или дилижансом. Но, с другой стороны, под копытами лошади гибло не меньше живых существ, чем под колёсами велосипеда. И даже если мы попытаемся быть предельно осторожными — станем ходить пешком по лесу и отмахиваться от насекомых, мы всё равно невольно будем кого-то убивать.

Жизнь — это убийство, и Вейнингер почувствовал это как никто другой. И чтобы не убивать ближних и меньших, он убил самого себя. 4 октября 1903 года он покончил с собой в том самом номере отеля в Вене, где когда-то умер Бетховен.

Опрощение или бегство от цивилизации

Армяк и лапти… да, надень, надень

На Душу-Мысль свою, коварно-сложную,

И пусть, как странница, и ночь, и день,

Несёт сермяжную суму дорожную…

3. Гиппиус. Опрощение

Гиппиус здесь имела в виду, прежде всего, нелюбимого ею Льва Толстого. Смысл очевидно ироничен. Сложный современный культурный человек никогда не сможет дойти до руссоистско-толстовских идеалов опрощения.

Кроме слияния с природой, матерью-землёй есть ещё культура, привычный комфорт, соответствующая среда и культурный голод, утолить который с давних времён не то что вне цивилизации вообще, но и в глухой провинции было весьма сложно. Об этом же писал Осип Мандельштам в статье о Чаадаеве: «Есть давнишняя традиционно-русская мечта о прекращении истории в западном значении слова… Это — мечта о всеобщем духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое „миром“. Мечта о духовном разоружении так завладела нашим домашним кругозором, что рядовой русский интеллигент иначе и не представляет себе конечной цели прогресса… Навеки упраздняются, за ненадобностью, земные и небесные иерархии. Церковь, государство, право исчезают из сознания, как нелепые химеры, которыми человек от нечего делать, по глупости, населил „простой“, „Божий“ мир, и наконец остаются наедине, без докучных посредников, двое — человек и вселенная:

Против неба, на земле,

Жил старик в одном селе…».

Мандельштам, будучи прав в частности, ошибался в главном — это не только и не столько русская мечта, сколько универсальное стремление человека как на Западе, так и на Востоке, родившееся тогда, когда возникло противопоставление природы и цивилизации. Это выражено и у греков, и у римлян, и в Древнем Китае в простой максиме — жить в согласии с природой, с природными, естественными ритмами, в противоположность цивилизации как совокупности городов, техники, комфорта и неизбежно сопутствующих им условностям, неправде и лжи. Этой мысли по крайней мере три тысячи лет, и она явно или неявно проходит через всю человеческую историю: отказ от цивилизации, возвращение к пер- воистокам бытия, к природной, «простой», неиспорченной, нелживой и незамутнённой жизни. Подобный идеал возник задолго до Руссо, Торо, Толстого, например, ещё в Древнем Китае, где он существовал и продолжает существовать вплоть до сегодняшнего дня. Китайский мандарин, отслуживший свою функцию государственного деятеля, стремится к естественной жизни, природе, простоте, чтобы таким образом закончить свой жизненный путь:

«Сельский образ жизни всегда рассматривался как идеал. Такого рода идеалы в искусстве, философии и жизни пустили глубокие корни в сознание простых китайцев и в значительной степени стали причиной нынешнего здоровья нации… Быть близким к природе — значит обладать физическим и нравственным здоровьем. Не крестьяне деградируют, а лишь горожане. Учёные и люди из состоятельных семей, живущие в городе, постоянно слышат зов природы. Семейные письма и наставления известных учёных изобилуют такого рода темами и раскрывают важный аспект китайской цивилизации, который очень тонко, но глубоко объясняет её долговечность» (Линь Юйтан. Китайцы: моя страна и мой народ. 1939).

В этой связи хотелось бы вспомнить одну хрестоматийную переписку, которая возникла летом 1920 года в московском санатории для «переутомлённых работников умственного труда» (бывали и такие!), — в одной комнате очутились старые знакомые: поэт и философ Вячеслав Иванов и историк культуры Михаил Гершензон. Инициатор сборника «Вехи» Вячеслав Иванов написал своему соседу в противоположный угол первое письмо, на которое тот ответил. Отсюда и возникла знаменитая «Переписка из двух углов», которая тоненькой книжечкой (всего 60 страниц) была издана в Петрограде, потом переиздана в Берлине и вскоре переведена на основные европейские языки, став одним из самых знаменитых русских философских диалогов XX столетия.

По всем признакам после трёх лет катастроф и революций оба работника «умственного труда» были в самом деле страшно утомлены, в первую очередь Гершензон, которому совершенно не хотелось заниматься интеллектуальными дуэлями. Вячеслав Иванов начал переписку и стал заставлять Гершензона отвечать ему письменно. «Мне было неприятно, потому что в этом есть театральность, и я был очень слаб… Но он мучил до тех пор, пока я не написал», — писал Гершензон Льву Шестову.

При всём многообразии тем, в чём главный смысл этого диалога? Иванов — родоначальник русского символизма и очевидный «декадент» — исполняет роль если не учителя, то провозвестника грядущего. Тогда как Гершензон, посвятивший свою жизнь исследованиям русской и европейской культуры, после катастроф 1914-1920 гг. выражает позицию «обнажённого» человека, безмерно травмированного историей и уставшего от культуры: «В последнее время мне тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжёлая, слишком душная одежда, все умственные достояния человечества, всё накопленное веками и закреплённое богатство постижений, знаний и ценностей. Это чувство давно мутило мне душу… а теперь оно стало во мне постоянным». Вячеслав Иванов выступает в роли апологета культуры и истории, как всегда блестящего, но я бы сказал, не слишком глубокого. Сегодня мы знаем простые вещи: история никого ничему не учит и даже великая культура не спасает нацию от катастрофы. Иногда она может помочь отдельному, частному человеку, — в этом очевидная правота Иванова. Но история катастрофична и бессмысленна, а культура, как и человек, подвержена деградации и умиранию. «История — это страшный сон, от которого хочется проснуться», — как-то обмолвился Джеймс Джойс.

История, жизнь, культура становятся невыносимы. Сегодня люди и в Европе, и в России убегают в маленькие городки и поселения, где можно обладать всем миром с помощью всех возможных средств коммуникации, но это уже не опрощение, а нечто совершенно другое. Грядущий мир видится как совокупность маленьких городков и деревень, где все друг друга знают, открыты друг другу, и проблема противопоставления природы и цивилизации в определённом смысле «снимается». Наступает очередное «Новое средневековье». Да, мы не можем «опроститься», но можем изменить условия нашего существования.

Язычество: праздники и приметы

Странным образом здесь всё сбывается — все приметы и начертания: на Троицу всегда идёт дождь. Изредка бывает, что дождь запозднится — сплошная жара. Нет дождя на Троицу, и на другой — на Духов день — небо ясное…

Все ждут… И к ночи — страшный ливень!

На Ильин день — если даже днём жара, к ночи сразу же становится холоднее, в Яне остывает вода, по ночам из низин поднимаются туманы, исчезают оводы и слепни…

Язычество, как и везде на Руси, так органично соединилось с христианством, что трудно различить, где кончается одно и начинается другое. Согласно А. Коринфскому, С. Максимову и другим исследователям крестьянской жизни, народная вера — даже к середине XIX века! — более чем наполовину оставалась языческой. Но это не пресловутое «двоеверие», а какой-то особый крестьянский синтез, удивительная смесь веры и суеверий.

Языческий Велес превратился в греческого мученика Власия (11 февраля по старому стилю), одного из многочисленных покровителей рогатого скота; или же, наоборот, св. Евдокия (1 марта) — в Плющиху, «весенницу», символ начала весны; св. Георгий (Егорий) — в Юрьев день; св. Иоанн — в Ивана Купалу; а Преображение Господне — в Спас, праздник урожая, которых на самом деле — три: «медовый» (1 августа), главный, «яблочный» (19 августа), совпадающий с праздником Преображения, и третий, на юге именуемый «ореховым»… Языческий дух у нас чувствуется как нигде: несмотря на десять веков христианства, кажется, что им по-прежнему пронизано всё — и глухие леса, и тёмные омуты, и болотистые озёра, и гибельные мшаги, всё живёт своей собственной жизнью, неподвластной никаким законам. Самый главный праздник — опять-таки языческий — поминовение усопших. Причём в этих краях их поминают не в Родительскую субботу, а в воскресенье — в Троицу. Тогда из ближайших сёл и городишек на кладбища съезжаются толпы. Женщины иногда днём забегают в храм (мужики ждут за воротами, негоже к попам ходить — бабье это дело). А затем на машинах отправляются на погосты, чтобы подправить и посадить цветы на ветхих могилках, а затем попировать и помянуть пращуров.

А на Покров — всегда снег; 14 октября, днём раньше или позже, начинают падать мокрые вязкие хлопья, которые тут же тают, глинистая земля превращается в кашу… Потом может наступить прекрасное время — осеннее солнце, тепло, облетевшие берёзы, лес пустеет и сияет гибельной красотой, грибы ещё есть, в деревне — никого, озеро стынет, весь октябрь солнце слегка греет, везде сухо, изумительно, печально. Иногда хочется остаться здесь навсегда…

Но мы уезжаем почти всегда в Покров…

Павел Кузнецов. Нечаянный рай (фрагмент книги). // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры». Мiръ животных. Тематический выпуск , страницы 289-317