Поделиться "Ежи Медушевский. Георг Кантор о Дедекинде, Кронекере и о самом себе"

2,233 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Ежи Медушевский. (Польша) Математик, историк математики

Предисловие переводчика

Великий немецкий математик Георг Кантор, создатель теории множеств, родился в Петербурге в 1845 году в семье купца Георга Вольдемара Кантора и Марии Кантор (Бём), дочери первого солиста Петербурга, скрипача Франца Бёма. Его семья была тесно связана с петербургской культурой. В 1856 году из- за болезни отца Канторы переехали в Германию. Георг Кантор учился в Политехникуме в Цюрихе, затем в Берлинском университете, а затем всю жизнь работал в университете города Галле.

В статье известного польского математика и историка математики профессора Ежи Медушевского от лица Кантора воспроизводится тот трудный период его жизни, когда созданная им теория ещё не обрела признания и подвергалась нападкам коллег. Дружба Кантора с немецким математиком Рихардом Деде- киндом одарила его внимательным собеседником и деликатным критиком, но и эта дружба иногда омрачалась обидами. Другой его коллега и друг, шведский математик Геста Миттаг-Леффлёр, публиковал работы Кантора в своём журнале Acta mathematica, но его осторожное отношение к новаторским идеям Кантора также вызывало обиды последнего. В конце жизни к Кантору пришло мировое признание, но последние его годы были омрачены нервной болезнью.

ГЕОРГ КАНТОР О ДЕДЕКИНДЕ, КРОНЕКЕРЕ И О САМОМ СЕБЕ

Математика — это в большей степени

искусство ставить вопросы…

Г. Кантор (Диссертация)

Если бы автором был Георг Кантор, история была бы приблизительно такой же, как эта.

Множества. Я вижу множества как бесчисленные вихри песчинок, частицы которых невозможно увидеть1. Можем ли мы что-нибудь сделать с ними? Можно ли сосчитать количество их элементов? Можем ли мы отличить один от другого? Какой из них первый, если они бесчисленны? Но я бы хотел рассматривать множества прежде чисел. Так я хотел бы ограничить их изучение качественным методом. Для того, чтобы сравнить множества, я бы попытался исчерпать элементы одного множества с помощью элементов другого. Чтобы сделать это, я бы попытался прикрепить один к другому. Тогда была бы нужда в некоторых геометрических методах, но их тоже надо бы исключить как зависящие от предвосхищающих оснований математики. Это непросто — разделить поровну бесконечное множество2, если оно лишено какой-либо формы. Должен ли я согласиться с Дедекиндом3, который утверждает, что множества уже даны в контексте, из которого наследуют свою форму и даже динамику? Кронекер сказал, что нет ничего кроме формулы. Я не согласен с такими ограничениями. Я считаю, что множества первичны по отношению к другим математическим понятиям.

Я не боюсь бесконечных множеств. Более того, я думаю, что в бесконечности есть истинная природа множеств. Больцано, о котором я последнее время много слышу, допускает бесконечные множества, но он боится парадоксов, которые возникают при сведении различных аспектов множеств в одно рассуждение. Как и Галилей, он сомневался, можно ли признать равенство множеств, если между их элементами установлено взаимно-однозначное соответствие. Но я в силах рассмотреть такое соответствие. Во всяком случае, в отличие от мнения людей, далёких от математики, в изучении бесконечности не так уж много поэзии. Вопросы о бесконечности рождаются в наших мыслях, многие из них словно нежеланные гости, хоть и с некоторым очарованием. Нашей задачей является придать им форму, индивидуальность и динамику.

Вещи, которые Кант назвал «вещи в себе», не требуют от нас такого внимания. Они имеют форму и красоту сами по себе. Камень падает по траектории, геометрия создаёт круги и спирали живых форм без чьей-то воли. Мы можем созерцать эти события, будучи свободными от необходимости создания математики для их понимания, природа создаёт всё это на наших глазах. Хотя в природе уже изначально заложены числа, нам присуща потребность считать. Животные, братья наши меньшие, не считают. Земле не интересно знать, сколько оборотов вокруг Солнца она совершила.

Числа. Человеческое ли это творение? Они служат нам в повседневной жизни. Однако перед нами они быстро обнаруживают свою удивительную природу. Несмотря на то, что мы считаем числа творениями нашего ума, в их высшем смысле мы попадаем в положение Пигмалиона, чувствуя, что они подчиняются собственным законам, которые, наверное, нам не подвластны.

Число, не всегда желанное, вошло в геометрию и физику, чрезвычайно расширив пространство этих наук, так же как и собственные возможности.

За последние века геометрия в корне изменилась, и то же можно сказать об анализе. Мы не знаем иной цели такого расширения математики, кроме как свободного слияния с природой.

Ожидают ли и множества в будущем своего Пигмалиона? Сначала это ничто не предвещает. Множества — это tabula rasa. Дедекинд говорит, что они используются, например, в той алгебре, которая была им разработана. Вопрос в том, откуда они взялись? Они родились в мире наших мыслей. Но владеем ли мы полностью этим миром?

Моисей Мендельсон. Дедекинд говорит, что нет необходимости привлекать пространство или время для изучения происхождения чисел. В этом он близок Моисею Мендельсону4, который, в отличие от Канта, с большой осторожностью относился к изучению математических аспектов философии. Мендельсон сомневался в математическом характере геометрии. Геометрия рассматривает вещи «in concreto», писал он. Геометрические фигуры уже есть, в то время как истинная математика рассматривает вещи «in abstracto», имея в виду различные примеры этой мысленной ситуации. Числа не имеют очертаний. Золотые слова сказал Дедекинд в работе «Was sind und was sollen die Zahlen?» («Что такое числа и для чего они служат?»): «Числа — это вольные творения человеческого разума, они служат средством более лёгкого и точного понимания различия вещей». Мендельсон поместил арифметику среди «прочих наук».

Множества прежде чисел. Дедекинд утверждает, что множества могут быть использованы как основное понятие в объяснении появления в нашем мозгу понятия числа в смысле множеств и операций над ними. По словам Кронекера, числа — божественное создание, но Дедекинд в этом идёт гораздо дальше. В качестве ключа к дальнейшим рассуждениям он использует операцию над множествами, называемую взаимно-однозначным соответствием, имеющую тот же уровень значимости, что и сами множества. Эта операция соответствует мысленному акту связи множества, элементы которого определены единственным образом, с другим множеством. В случае взаимно-однозначного соответствия ни один элемент не соответствует двум или более элементам другого множества. Дедекинд рассматривает конечные множества как такие, которые не допускают взаимно-однозначного соответствия со своими подмножествами. Понятие числа в этом определении не появляется!

Из поездки по Альпам я запомнил его дальнейшие рассуждения. Он сосредоточил внимание на множестве, названном им «мир S наших мыслей». Этот мир как поток. Для каждой мысли есть мысль об этой мысли, так что он заключил, что этот поток бесконечен. Выбрав минимальный подпоток, возникающий в нашем сознании 1, он получает индуктивную систему натуральных чисел 1, 2,…

Я не против этой красивой истории, словно взятой прямо у Шопенгауэра. Дедекинд со своими поисками происхождения арифметики напоминает мне такой же поиск Гельмгольца в физике и Римана в геометрии. Современная математика питается потоком идей философов, изобилующих золотыми суждениями. Многие из них схоластичны, например, Вейерштрасс, который утверждал, что наименьшая верхняя граница непрерывной функции, определённой на замкнутом отрезке, есть значение функции. Схоластическая фраза, устоявшая перед современным анализом.

Числовая лестница. Когда я в детских грёзах считал 1, 2,… до бесконечности, я повторял, что до небес можно считать и дальше, чем 1, 2,… Хотя лестница до небес бесконечна, лишь пересечение барьеров представляет проблему, дальнейшее путешествие по небу так же просто, как и по земле. Эти детские рассуждения о бесконечном подобны тем, что можно услышать от богословов. Тем не менее я испытывал те же чувства при математическом рассуждении о тригонометрических рядах, удаляя постепенно из линейных множеств их части, состоящие из изолированных точек. Бывают множества, которые и после бесконечного числа шагов остаются неисчерпанными, ещё остаётся много точек, и процедура может повторяться снова и снова. Я слышал, что Дюбуа-Реймон заметил это же явление, сравнивая степени роста функций, и это привело его к удивительному выводу, что нет окончательного критерия сходимости рядов, который был бы универсальным.

Континуум. Это второй столп, на котором стоит математика. Однако, в отличие от множества, его математический характер не совсем понятен не только мне, но и Дедекинду, хотя мы и дали ему арифметическое описание. Сам Аристотель не допускал возможности рассматривать континуум как множество, хотя позже это использовал Ньютон для основания Евдоксовых пропорций, упорядоченных в соответствии с их геометрическим разложением. Тем не менее и в наши дни большинство математиков рассматривают континуум скорее как геометрический или даже физический объект. Некоторые свойства, постулированные Гауссом, достаточны, чтобы строго пользоваться ими в математических рассуждениях. По Гауссу, нет необходимости рассматривать их как объект, построенный с использованием более первичных понятий.

Опираясь на эти геометрические и физические мотивации, мы должны думать, что континуум скорее истолковывался нами, а не конструировался. Например, мы при этом объясняем, как заполнить пробелы, и это было известно со времён Ньютона или даже со времён Евдокса. Мы сделали конструкцию, и по существу неважно каким образом.

———————-· ————————————

Рисунок 1. Континуум

Хотя Дедекинд и соглашается часто с этой скромной точкой зрения, но он говорит, что мы можем рассматривать нашу конструкцию безотносительно к физической или геометрической интерпретации. Сначала мы можем рассматривать дроби как создание наших мыслей, как упорядоченные пары натуральных чисел, отвлекаясь от общих факторов. Позже мы можем работать с ними только как с логическими абстракциями. По-моему, эти логические абстракции являются классами дробных последовательностей. Пополнив множество дробей этими абстракциями и расширив порядок, мы получим упорядоченное множество без лакун, тогда объект будет упорядочен как физическое твёрдое тело. Независимо от того, насколько сложна эта конструкция, здесь для этого используются только числа, множества и логика.

В беседах я много раз обращался к вышеупомянутой аргументации. Теперь я чувствую её некоторую несостоятельность. Дроби m/n и p/q считаются равными, если mq = np, но здесь учитывается физический смысл связи с весом тел. В чисто арифметическом смысле мы должны уделять внимание делимости. Кроме того, расстояние m/n-p/q означает близость в геометрическом и даже физическом смысле. Таким образом, в наших построениях мы не свободны от физических и геометрических смыслов, по крайней мере, в интерпретации. Таким образом, континуум не входит в сферу чистых множеств.

Чистые множества. Я часто говорю, что для того, чтобы получить множество, которое я называю чистым, нужно, имея конкретное множество, абстрагироваться прежде всего от природы его элементов, и затем от его структуры. Например, от его упорядоченности.

Однако в этом предположении есть некоторые трудности. Мы окажемся перед призраками мёртвых множеств! Их элементами будут лишь тени прошлого. Помнят ли они своё предыдущее состояние? Но давайте оставим эти кошмары, это всё-таки множества, бывшие призраками яблок и груш. Даже величайшие философы не осудят этой неопределённой ситуации.

Допустим, что элементы чистого множества выглядят, как белые билетики, которые неразличимы между собой. Это противоречило бы взгляду Лейбница на случай более, чем одного белого билета, но белые билеты действительно существуют. Кроме того, существует много совокупностей, элементы которых неразличимы в первый момент, но они становятся различимыми в процессе рассуждения. Так что пренебрежём сомнениями Лейбница. Наш разум способен воспринимать точку как пятнышко, которое разделяется на два пятнышка, каждое из которых неотличимо от другого и от материнского пятнышка. Продолжая этот процесс, мы можем получить в качестве примера множество как чистое создание нашего разума, природа элементов которого незначима для дальнейших целей.

Посмотрите на числа. Как бы мы их ни обозначили, это не помешает нам считать. Нам нетрудно перемножить их или поделить. Однако заметим, что математика не указывает нам, когда нужно умножать или делить. Это общая проблема применимости и мы можем пренебрегать ею в изучении чистых множеств.

Следующая абстракция, именуемая абстракцией структуры, более существенна. Если фигура имеет форму, некоторые места её могут трактоваться как точки или символы, обозначающие положение этого места на рисунке. Напомним наблюдение Евклида, что «прямая линия есть та, которая равно лежит во всех своих точках» («Εὐθεῖα γραμμή ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ’ ἑαυτῆς σημείοις κεῖται»). Было ли это той причиной, по которой Евклид не воспринимал линию как множество точек?

Но я не отвергаю идею чистых множеств, даже лишённых какой-либо структуры. Множество белых билетиков — это объект наших мыслей, поэтому мы должны приложить усилия для их изучения.

Встреча в Интерлакене. Мы встретились случайно: «Профессор Дедекинд, я полагаю?» — что-то в этом роде. Это была встреча двух теорий иррациональных чисел. Дедекинд воистину гордился своей теорией, которая в точности соответствовала ожиданиям Античности. Она позволяет кратко и строго доказать, что квадратный корень из двух, взятый кратно квадратному корню из 3, будет равен квадратному корню из 6, сказал он. Он рассказывал, что эта идея пришла ему в голову во время его лекции в Политехническом университете в Цюрихе. Он помнил, что это было 25 ноября 1858 года5. Я знаю эту дату из брошюры, и я удивлялся, почему он не добавил, что это произошло в 9 часов утра. Он сказал, что приготовил эту конструкцию только как интересное упражнение, и что он всё время откладывал её публикацию, пока в прошлом году не была опубликована теория вещественных чисел Коссака. Он не придал ей большого значения как лишённой математического духа и красоты. Для меня не секрет, что Дедекинд не любит берлинцев, и что теория фактически принадлежит Вейерш- трассу. Моя теория была им принята доброжелательно. Эту теорию следовало бы разработать Коши, сказал он, но Коши опасался высоких уровней абстракции и оказался в порочном круге, когда определял действительное число. Наши континуумы эквивалентны упорядоченным множествам, которые должны обладать свойством непрерывности в отношении порядка, сказал он, и как раз этот смысл придан слову «непрерывность» в названии его брошюры. Благодаря этому свойству построенный объект может быть назван линией. Значимость непрерывности линии была также отмечена Больцано в его строгом доказательстве «Zwischenwertsatz» (Теорема о среднем).

Трудно сказать, что я говорил Дедекинду. В основном говорил он. Он относился ко мне как к новичку. «Пожалуйста, напишите мне о Ваших размышлениях», — сказал он мне на прощанье.

Дедекинд — один из нашей большой четвёрки. Встреча с ним развеяла моё одиночество, ощущаемое в Галле, когда моя работа по тригонометрическим рядам была завершена. Несколько моих студенческих лет прошло в Цюрихе, но как раз в те годы Дедекинд вернулся в Брауншвейг заведовать кафедрой математики, которую ему предложили в Политехническом, преобразованном из прежнего Каролинума.

Скромное начало. Ничего странного в том, что Дедекинд не был удивлён моим замечанием в духе Галилея, что дроби могут выглядеть как последовательности. Это может быть сделано несколькими способами.

Его гораздо больше заинтересовало моё доказательство о точках прямой. В ответ он прислал мне своё доказательство, почти повторяющее моё. Непрерывность в отношении порядка играет решающую роль в наших доказательствах. Аргументация подобна той, которую я использовал в своём доказательстве о коэффициентах тригонометрических рядов. Прислав мне своё доказательство, Дедекинд лишил меня чувства удовлетворения от моего открытия. Является ли это его недостатком? Могу ли я утверждать, что он перенял его у Гаусса, который не смог быть щедрым к молодому Бойяи? Была ли известна ему эта проблема и доказательство до меня? Я не могу этого исключать, наслышан о его «Treppenverstand», о его медлительном уме, в чём он с улыбкой сознавался.

Я признаю, что его доказательство немного проще. Должен ли я поблагодарить его за это? Это поставило бы нас обоих в неловкое положение. И, кстати, его доказательство фактически такое же, как моё.

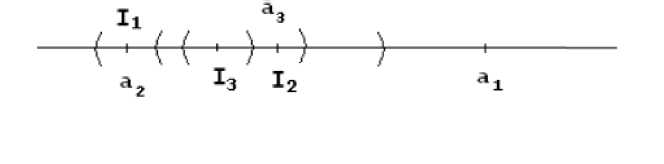

Доказательство. Возьмём точки а1 а2,,… на прямой. Пусть интервал I1 не содержит а1 интервал I2, не содержит а2 и лежит вместе со своими концевыми точками на I2 . И так далее. Общей точкой всех этих интервалов, существование которой гарантируется непрерывностью, будет точка, отличная от всех рассматриваемых точек аn.

Я хотел бы отметить, что в этом доказательстве я обращаюсь к математически конкретным множествам, к обоснованию через геометрический смысл, даже через физический. Удалось ли бы мне найти подходящие средства, если бы я обратился к множествам без всякой структуры?

Дедекинд настоял, что мой результат стоит публиковать с комментарием, что множество алгебраических чисел счётно, доказательство чего подобно моему доказательству о счётности множества дробей. Оба этих утверждения допускают существование трансцендентных чисел.

Не изобрёл ли я того, что было сделано Лиувиллем? Без всякого упоминания трансцендентных чисел? Это какой-то замкнутый круг, когда я доказываю существование чисел, которые были созданы мною самим. Мне стало страшно, и сердце моё забилось.

Крик беотийцев. Почему Гаусс так опасался криков беотийцев? Математики составляют сообщество, подобно ордену. Хотя законы не писаны, но профессиональный канон известен ещё с античности, не предполагая отступничества, этот пифагорейский принцип был силён до наших дней. Предмет, из которого появляются результаты, должен быть прочным. Этого придерживался Гаусс. Он создавал свои работы из чисел, не доступных профанам, которым ничего не оставалось. Как не преклоняться перед ним? Другой его любовью была геометрия, связанная с геодезией и физикой. Он сказал там первое и последнее слово. Он занимался вещами высшей важности, что обеспечило ему первенство в математике. Многие его результаты остались в мелких заметках. Он пользовался узлами, но исследование теории оставил Листингу. Он считал тратой времени писать монографии, как Коши с его тщательной кодификацией понятий производной, интеграла, непрерывности. Но оборотной стороной его почёта было одиночество.

Будучи открывателем «Превосходной теоремы» (Theorema egregium), он, как никто другой, в то время продвинулся в решении проблемы постулата параллельных Евклида. Но он не решался обсуждать эту проблему с беотийцами, которые знали этот вопрос в упрощённо-вульгарной форме. Может быть, он имел в виду Ньютона, чья грандиозная идея о восстановлении изменяющейся величины по её интенсивности изменения была сокращена для профанов в dy/dx`на века лишив математику красоты.

Беотийцы — как их много вокруг меня — примут мои множества в простейшей форме. Позже, освоив мою идею, они станут меня исправлять. Не ошибся ли я, показав мою идею сразу после её создания?

Кронекер и берлинцы. Хотя моя статья принята в журнале Крелле, я не могу избавиться от беспокойства. Несомненно, в Берлине следят за мной. Независимо от того, какое положение Дедекинд занимает в Брауншвейге, он берлинец до мозга костей. Я слышал, что самое плохое мнение о моём интересе к теории множеств высказал Кронекер. Я чувствовал острую горечь, ибо я был близок с ним в Берлине и он по-дружески относился ко мне. Он фанатик арифметизации, но на классический манер. По его мнению, числа первичны по отношению к другим математическим понятиям. Истолкование их в других терминах было бы святотатством. Однако он отнёсся равнодушно к рассуждениям Коссака. Он проглотил эту горькую пилюлю, успокоенный Вейерштрассом, что это сделано только для большей строгости. Хотя Дедекинд стоял в стороне от наших арифметических построений как завершающего истинного шага к арифметизации математики, он был убеждён, что арифметические методы неуместны в основных разделах геометрии. Арифметизация — это не более чем мысленное допущение для того, чтобы всё сосчитать и упорядочить. Между тем анализ был схоластичен с самого начала, в качестве основания его математического статуса годился физический континуум, хотя мы знаем, что лишь наша арифметизация превратила правдивые постулаты Ньютона в теоремы, самая важная среди которых: если f’= 0, тогда f= const.

Все математики Берлина принадлежат к направлению геттингенских алгебраистов, из которого вышли Гаусс и Дирихле. Хотя я не слышу их критики в свой адрес, но их безразличие удручает меня. Они относятся к моей математике как к маргинальной и снисходительно оценивают её как безобидное крючкотворство (Spitzfindigkeiten).

Алгебраическая теория чисел, начало которой положил Гаусс, и известная мне по «11 Дополнению» Дедекинда, в работах Кронекера и Кум- мера поднялась на чрезвычайно высокий уровень абстракции. Понятие делимости чисел и свойство быть простым числом должно быть определено заново. Идеальные элементы были введены ради сохранения принципа разложения на простые множители. Я преклоняюсь перед этими великими математиками.

Я один со своими чистыми множествами. Я отложил мои исследования тригонометрических рядов. Для моих коллег было неожиданностью, что сходимость ряда на произвольно малом интервале позволяет сделать вывод о сходимости к нулю коэффициентов. Это позволило мне проникнуть в суть рассуждений Римана и Амандуса Шварца и, наконец, получить теорему единственности тригонометрического разложения. Должен добавить, что об этой работе тепло отозвался Кронекер. И теперь как блудный сын я чувствую его укоризненный взгляд.

Плоскость и прямая. Я быстро получил ответ от Дедекинда по поводу моего доказательства того, что множество точек прямой и плоскости находятся во взаимно-однозначном соответствии. Он расценил этот результат как интересный, но его дотошные вопросы были невыносимы. Перегруппировывая десятичные представления координат х и у точки р на плоскости, я получаю точку f(p) на прямой. Преобразование f очевидно взаимно-однозначно. Но Дедекинд заметил, что на прямой не все точки могут быть значениями f. Он указал такие точки на прямой, которые имеют в своём десятичном представлении в качестве альтернативы цифру О, и напомнил мне, что я заранее исключил представления, заканчивающиеся нулями. Я был расстроен моим недосмотром.

Пока я убеждён, что я доказал даже больше, чем равносильность прямой и плоскости, потому что я установил равносильность плоскости и части прямой! Из этого факта равносильность между плоскостью и прямой следует непосредственно, имея в виду, что прямая — это часть плоскости. Но справедливость этого закона неочевидна.

Тем же вечером я послал Дедекинду доказательство, основанное на перегруппировке разложений непрерывных дробей, которое позволяет без исключений обеспечить единственность представления в области иррациональных чисел. Я получил соответствие между множеством иррациональных чисел и множеством пар иррациональных чисел. Этого достаточно для получения предыдущего результата, так как множество иррациональных чисел равносильно всему множеству действительных чисел, ибо они отличаются лишь на счётное множество рациональных чисел.

Однако это доказательство было несколько неуклюжим. Я доказывал это разными способами, но все они казались мне далёкими от математического совершенства. Наконец я свёл трудности к рассуждениям, подобным рассуждениям о равносильности между отрезком и отрезком с изъятой точкой. Дедекинд одобрил мои соображения, обрадовавшись, что доказательство после всех изменений выглядело удовлетворительно.

Хотя я и не был совершенно удовлетворён моим доказательством, всё же я ожидал от Дедекинда большего внимания и дружелюбия. Вместо этого я услышал несколько хладнокровных советов, почти что предостережений, главным образом против связи моих результатов с размерностью, для которой взаимно-однозначное соответствие неуместно, если оно не является непрерывным. Я согласился с этим замечанием, мне было всегда ясно, что соответствие, основанное на перегруппировке цифр, полученное произвольным образом, далеко от непрерывности. Однако было в этом комментарии что-то холодно-отстранённое. Но вновь взглянув на это письмо, я нашёл там много вежливых слов и выражений, которые едва ли можно было назвать равнодушными, скорее, они были советами.

Дедекинд крайне беспристрастен в своих суждениях, распознавая значимость математического результата независимо от сочувствия. Он дал мне совет быть подальше от философии. Он расценивает философию математики как область своих интересов. Что, как не философия, изложено в его книге «Что такое числа и для чего они служат?», — книге, которую он создавал в своих мыслях многие годы по правилам, известным только ему? «Оставь, пожалуйста, философию грекам», — посоветовал он мне в одном из писем.

Теорема, которая должна быть доказана. Я не удовлетворён моими доказательствами, которые кажутся мне второстепенными. Они относятся к множествам, математически готовым. Смогу ли я приложить их к множествам, которые я называю чистыми множествами?

Я вернулся к моему первому доказательству о равносильности плоскости и прямой. Я показал, что плоскость может быть представлена равносильной подмножеству прямой. Но, с другой стороны, прямая содержится в плоскости. В общем случае должно быть верно, что если множество В содержится во множестве А, и множество А находится во взаимно-однозначном соответствии с подмножеством В, значит, между А и В существует взаимно-однозначное соответствие. Похоже, что это общий закон теории множеств, фактически теории чистых множеств. Но в теории чистых множеств ни правила, ни гипотезы не доказаны. Я вижу, что сформулированная как теорема моей теории это первая явная теорема теории чистых множеств.

Почти три месяца я ждал письма из журнала Крелле. Я спрашивал Деде – кинда, что было причиной задержки. Его ответ был уклончивым. Возможно, задержка была вызвана трудностью оценки результата. Тогда я спросил его, стоит ли опубликовать результат отдельной работой, но он посоветовал набраться терпения.

Эта статья в конце концов была опубликована, я беспокоился. Вейерштрасс одобрил её, хотя может быть и не без колебаний.

В тени Дедекинда. Письма Дедекинда стали нелюбезными. Фактически он предостерегал меня против злоупотребления понятием размерности. Это было неверное представление. Для меня всегда было ясно, что в вопросе о взаимно-однозначном соответствии основой является непрерывность. Когда я послал ему своё доказательство невозможности непрерывного взаимно-однозначного соответствия между пространствами различной размерности, его ответ был ответом типичного школьного учителя, который с внимательным наслаждением отслеживает мельчайшие ошибки своего ученика, даже самые незначительные из них. Я потерял желание обмениваться с ним идеями. Сравнивать наши позиции как конкурентные было бы смешным. Я бы скорее допустил, что он всегда неприязненно относился к моим интересам к бесконечности. Он рассматривал их как несерьёзные игры. С другой стороны, я вижу, что эта холодная реакция могла быть следствием его характера и, возможно, не относится ко мне лично, равно как и к сущности вопроса.

Теперь я намерен дальше заниматься актуальной бесконечностью, но я потерял желание сотрудничать с ним. Думаю, что это опустошило бы меня. Даже при всём его терпении я бы чувствовал себя зависимым от него. Даже достигшая меня критика Кронекера не так подавляла, как холодные вежливые письма Дедекинда. Я должен выйти из его тени. Мне нужно найти свой собственный путь в математике.

Последний обмен письмами с ним по поводу невозможности непрерывного взаимно-однозначного соответствия между евклидовыми пространствами Еm и Еn если m и n различны, был мучителен. Доказательство проводится индукцией по отношению к т и п . Дедекинд прицепился к небольшому упущению в описании второстепенного отображения, которое не определено в конечном, возможно, счётном количестве точек, не желая видеть, что это упущение легко восполнить.

Я знаю, что у него в голове своё доказательство, и он об этом переписывается с Томе и Нетто, возлагая надежды на хорошую идею Нетто. Вот почему я послал моё доказательство в «Göttinger Nachrichten», не дожидаясь одобрения Дедекинда6.

Превращение старого мудреца. Он стареет, хотя ему нет и пятидесяти. Кто-то сказало нём: «das ewige Misantroph» (вечный мизантроп). Ему ничего не надо, кроме родного Брауншвейга и отцовской виллы. Он отклонил приглашение в Галле, так как его амбициям соответствует только Берлин. Но сейчас даже Берлин неприятен ему из-за окружившей его с годами возрастающей атмосферы враждебности. Он чувствовал себя мудрее всех берлинцев, хотя шёл к этому годами, никогда не первенствуя. В Гёттингене он был в тени великих наследников Гаусса, прежде всего Дирихле, а затем Римана, а теперь он подавлен шумом вокруг Кронекера и прославлением Вейерштрасса, который стал вроде математического божества. Мы читаем о трагической судьбе юных гениев, но и судьба стареющего учёного трагична. Брауншвейг — это наша Беотия. Оттуда не появляется ничего значительного. Он равноудалён от Берлина и Гёттингена, а также от Гамбурга и Галле. Прославится ли он как город Дедекинда? Нет! Потому что здесь родился Гаусс и здесь ему воздвигнут памятник! Возможно, даже Гаусс чувствовал себя здесь беотийцем из-за трудных детских школьных лет. Была ли Беотия реальным пророчеством утраты радости жизни? Однако рядом с Брауншвейгом были пологие горы Гарца и чарующий Гарцбург. Нельзя упустить и поэтический Веймар, где проживал Гёте. Горькой правдой было то, что Гёте никогда не приглашал Гаусса к себе, игнорируя его большую славу. Гаусс часто бывал в Веймаре, заезжая в Вену для покупки там стёкол для своих инструментов7.

Серое вещество множеств. Целью моей «Mannigfaltigkeitslehre» (Учение о множествах) было продолжение моей детской мечты о расширении понятия числа за пределы натуральных чисел. Но до того как я приложил много усилий к изучению множеств, лежащих на прямой, у меня был интерес к ним самим, как к предмету дальнейших исследований. Я занялся этим, чтобы сделать мою теорию самодостаточной. Я с трудом преодолел обычные свойства, доступные даже новичкам, связанные с описанием положения точки на прямой. Точки могут быть изолированы, но могут сгущаться. Я освоил эти понятия, когда работал над тригонометрическими рядами. Но теперь я должен систематизировать все детали.

Однако среди этих мелочей были и исключения. Это множества, которые получаются из интервала после удаления открытых взаимно не касающихся подинтервалов так, что не остаётся ни одного полного подинтервала, ни изолированных точек. Неважно, насколько малым окажется такое множество в смысле его протяжённости, оно останется во взаимно-однозначном соответствии ко всему интервалу. Я нашёл хорошую арифметическую формулу, описывающую одно из таких множеств8. Однако мне стало известно, что такие множества знакомы тем, кто занимается теорией интеграла.

Все ли множества на прямой, исключая конечные множества и последовательности, эквивалентны всей прямой?

Исследуя подмножества прямой, я обнаружил, что все основные трудности преодолимы. Хотя я не ощущаю себя полноценным математиком. Здесь я чувствую себя сухим серым веществом. Какая разница в сравнении с живой материей тригонометрических рядов! Они вкраплены в царство арифметики, поддерживаемые ритмом, с каждым шагом получаемым от чисел. Для Кронекера, которому я так многим обязан, числа — это бьющееся сердце математики. Снимаю перед ним шляпу. Я понимаю, будучи математиком старого образца, он должен быть против теории множеств. Он весь как на ладони со своей критикой, не скрывая её от меня в наших беседах. Я бы сравнил его с шевалье де Мере, известным своей неприязнью к Блезу Паскалю. Кронекер — старший из нашей великой четвёрки.

Мной завладела далёкая от ежедневной рутины идея трансфинитного, и я вновь написал Дедекинду о своей идее трансфинитных чисел. Но ответа не получил.

К свободе математики. Дедекинд отметил очевидное свойство натуральных чисел, что в каждом их множестве есть наименьший элемент. Я вижу, что мои последовательности символов 1, 2,…, ω, ω+1, ω+2,… тоже обладают этим свойством. Поэтому я не вижу препятствий назвать мои символы числами. Для каких целей они служат? У меня есть одна идея насчёт этого. Но ведь они и в самом деле существуют! Они принадлежат математике, как и другие вещи, созданные нашим умом и свободные от противоречий. Математика в своём развитии не прогнозирует барьеров. Сущность математики в её свободе, и я не обязан давать объяснения относительно применимости моей новой системы чисел. Сейчас, работая над своим «Мемуаром», я посвящу несколько страниц изложению моих убеждений о свободной математике9.

Как бы восприняли меня коллеги-математики в роли философа или даже пророка? Математики таких не любят и даже чураются. Может быть, лучше сначала опубликовать краткие результаты, подождать и посмотреть, как они отреагируют. После любой публикации люди будут искать изъян, чтобы полностью дискредитировать сделанную работу. С другой стороны, я чувствую необходимость проявить свои убеждения, которые я так долго скрывал.

Однако даже в этой свободной математике я не чувствую такой свободы, какой ожидал раньше. Подъём по моей числовой лестнице был настоящим математическим предвидением. Выбирая возможное решение, я обнаружил столько необходимых условий, что результат определился однозначно. Где вожделенное удовлетворение, которое должно сопровождать свободное творчество? Мы способны обнаружить только уже существующие формы!

Но тогда у меня было лишь смутное представление о них. Расширенный ряд чисел в некотором смысле подчиняется известным законам множества целых чисел, а именно, он вполне упорядочен. Не вдаваясь в детальное определение, заметим, что для двух вполне упорядоченных множеств, одно из которых подобно начальному сегменту другого, никакое из них не подобно никакому своему собственному начальному сегменту. Однако прибавление нового элемента не влияет на увеличение количественного размера совокупности. Множества, которые я получал на первых этапах довольно длинной процедуры, всегда были равносильны множеству целых чисел. Но тут возникает более существенный вопрос: могу ли я рассматривать эти совокупности как формализованные логические сущности и могу ли я называть их множествами? В таком случае это зависит от моего собственного решения! Ну и какова же будет для научного сообщества ценность моего чистого творения?

Я не свободен от этих сомнений даже у себя дома. В моих записях, открытых моим гостям, не встречаются ни знаки интеграла, ни суммирования рядов. Для равновесия я написал статью по алгебраическим числам. В надежде, что её прокомментирует Дедекинд, но этого не случилось. Вижу, как моё неловкое молчание и беспричинные всплески раздражения тяготят Гертруду и Эльзу.

Моя болезнь — приходится использовать это слово — заключается в том, что я вижу всё в серых тонах. Множества вне математического контекста лишены также энергии, напрягающей мышление, я помню это со времён работы над тригонометрическими рядами и моих ранних работ, посвящённым числам. Я чувствую, что главный источник депрессии — множества на многообразиях. Они бесформенны, неупорядочены и практически обезличены. Только сильное раздражение способно освободить меня от мрачных мыслей. Такой полный раздражения очерк я написал по поводу книги Фреге. Я написал, что понятие числа не может быть сведено к общему свойству множеств быть эквивалентными друг другу. Это никудышная или временная замена. Числа должны быть определены раньше, и единственно возможный способ получить их — это различие между порядковыми числами.

Я стараюсь остановить свои эмоции. Я ожидал, что переписка с Его Преосвященством будет достаточной для этой цели, но я разочарован. Богословы думают, что среди моих чисел проходит дорога в рай. Они живут в параллельном мире.

Вполне упорядоченная шкала. Мои числа едва образуют совокупность. Как я утверждал с самого начала, совокупность элементов может рассматриваться как множество, если есть идея, которая описывает их как вполне сформированное единство, что позволяет решить, является данная вещь членом совокупности или нет. Хотя это нечёткое условие вполне достаточно для совокупностей из математических контекстов, но в случае моего чистого множества порождает серьёзную проблему. Совокупность моих чисел ни в коем случае не может рассматриваться как абстракция из множеств, которые уже сформированы в математике, в частности, вроде тех белых билетиков, которые я ещё готов допустить. Они вводятся индуктивно, каждое новое множество создаётся из элементов ранее созданного множества. Согласована ли эта итеративная процедура с моим прежним утверждением о формировании множеств? Ситуация несколько прояснится, когда я рассмотрю множество всех тех моих символов, для которых множество их предшествующих элементов счётно. Такая совокупность хорошо представима, поэтому я решил рассмотреть её как множество. Я называю его множеством трансфинитных чисел II класса. Я доказал, что оно несчётно. В отсутствие этого утверждения мы должны считать, что оно было бы одним из своих собственных сегментов, что невозможно для вполне упорядоченного множества.

Обозначим символом ω1 трансфинитное число, соответствующее II классу. Это первое несчётное в этом смысле число.

Эквивалентно ли множество чисел II класса множеству точек континуума? Этот вопрос естественно встаёт, но, с другой стороны, он выглядит экзотически, так как эти множества принадлежат различным математическим контекстам!

И снова континуум. Я вновь обратился к моей первой беседе с Деде- киндом о физическом характере континуума. После этой беседы я высказал свои сомнения о возможности включить континуум в систему основных понятий, основанных лишь на числах и множествах. Теперь вопрос выглядит так: можно ли вполне упорядочить континуум, итеративно исчерпывая его точка за точкой. Независимо от того, насколько тщательно это выполнено, это упорядочение не будет связано с естественным, плотным в себе, геометрическим упорядочением.

Я считаю арифметический континуум пробным камнем моей теории. По правде говоря, континуум формально не принадлежит моей теории. В теории чистых множеств, особенно в идее трансфинитного, он является посторонним и чуждым. Он проник в платоническую математику с чёрного хода из области практических обмеров полей в долине Нила. Тем не менее математика признала факт его существования. Да и ничто не препятствует рассматривать его как множество. Это было установлено вопреки Аристотелю мной и Дедекиндом!

Всё ещё не нашла объяснения знаменитая старая апория Зенона о летящей стреле. Наше описание статично и неуместно для движущейся переменной. Но оставим этот вопрос и обратимся к огромному многообразию подмножеств континуума. Я уже упоминал о той гипотезе, что бесконечные подмножества континуума, неэквивалентные целым числам, будут эквивалентны всему континууму. Это справедливо для множества иррациональных чисел и даже для некоторых множеств, которые неплотно расположены в континууме. Однако моим поискам ещё далеко до завершения. Это предположение будет подтверждено, если окажется, что континуум эквивалентен множеству трансфинитных чисел II класса, ибо для них справедливо это утверждение.

Пока меня неотступно преследуют несколько общих вопросов. Есть ли другие множества кроме тех, которые являются подмножествами континуума? Трудно поверить, что континуум служит универсальным вместилищем множеств. Если это так, он должен быть обширным, как мир наших мыслей. Но что мы имеем в виду, когда говорим произвольное множество? Сто лет назад Эйлер и Даламбер спорили о понятии произвольной функции.

Миттаг-Леффлёр. Я узнал, что в центре интересов теории функций лежат сингулярные множества прямой и плоскости. Сингулярности аналитических функций не обязательно будут изолированными, они могут накапливаться в точках и даже образовывать континуумы. Густав Миттаг-Леффлёр, который за последнее время стал весьма известен, сделал небольшую ошибку в обосновании доказательства сгущения точек. Я послал ему свои критические замечания. Он ответил очень вежливо. Написал, что читал мои статьи, ими заинтересовались и его шведские коллеги. Миттаг-Леффлёр учился в Берлине у Вейерштрасса. Недавно он основал в Стокгольме очень престижный журнал «Acta Mathematica». Весь прошлый год он провёл во Франции.

Ободрённый, я послал ему статью о сингулярностях множеств прямой, плоскости и других многообразий в «Acta», зеркало его интересов. Он богатый человек, обаятельный и энергичный в организации математической жизни, пользующийся влиянием в Берлине. Софья Ковалевская благодаря ему получила veniam legendi (право читать лекции) в Стокгольме.

Месяц за месяцем наша переписка стала систематической. Из его писем я узнавал математические новости. Мы обменивались мнениями, имея общую точку зрения на взгляды Кронекера. Я понимал, что его критика не была прямо связана с моими последними результатами о трансфинитном. В анализе не упоминается трансфинитное, но любопытны некоторые предельные множества. Я узнал от него, что моя теорема о разложении множества на два, одно из которых плотно в себе, а другое счётно, была также получена его коллегой Бендиксоном, и что Фрагмен в Финляндии получил важные результаты о множествах, которые не могут разъединить плоскость. Отныне я стал спокойнее воспринимать такие новости. Я чувствую, что я не одинок в своём увлечении множествами.

Однако далеко не математика была главной в наших письмах. В них я получил возможность выразить мою точку зрения. В ответ я получал ободряющие слова и тёплое признание моей идеи трансфинитного. Я согласился с предложением Миттаг-Леффлёра опубликовать в «Acta» французский перевод моих предыдущих статей, в частности, «Linear Mannigfaltigkeiten».

«Versöhnungbrief» (послание о мире) Кронекеру. Это не Кронекер10, а я сам послужил причиной рокового состояния моего здоровья. Это моя вина, что я без слов оставил наши общие интересы в теории рядов. Он был моим наставником, и я чувствую себя перед ним блудным сыном. Моя переписка с Миттаг-Леффлёром стала бессодержательной, начала тяготить меня. Не скажу, что я чувствую холод, но и тепла в наших отношениях не стало, просто ровный обмен комплиментами, как во время его последнего посещения Галле. Он во многом согласен со мной. Я понимаю, что он против берлинцев, которые, одобрив Фуса (Fuchs), закрыли перед ним дверь. Он болтает о пустяках, но ничего не говорит о моих статьях, посланных ему в «Acta».

Между тем Кронекер, который открыто объявил о своём несогласии с моими множествами, говорил со мной честно и искренне. В спорах он никогда не был пренебрежителен ко мне. Я узнал, что он готовит полемическую статью в «Acta». Однако при моём теперешнем состоянии здоровья я не способен вести публичные диспуты. Я решил написать моему старому профессору письмо, выражающее мои истинные взгляды и чувства.

Ответ Кронекера. Я не ожидал такого проявления внимания от Кро- некера, его ответ в самом деле был искренним и дружелюбным. Он написал, что действительно не согласен с моими взглядами, но мы должны отстаивать их. Я был тронут его предостережением в конце письма. Он написал, что в математике не нужно создавать новые понятия. Они для него на заднем плане. В математике имеют высшую ценность только конкретные структуры, и заключаются они в формулах. Только формулы — как знаем мы из истории — только формулы бессмертны!

Я узнаю здесь свою мысль, многократно появлявшуюся у меня. Но каждый из нас выбирает свой путь в математике, часто случайно. Послужил ли тому случай в Интерлакене? Наш путь в математике проходит уникурсаль- но, прошлое не повторяется. Не только мы, математики, подчиняемся этим грубым законам, но и сама математика тоже. Эти мысли могут показаться пессимистическими, но я, как никогда раньше чувствую покой и уверенность, внутренние сомнения оставили меня. Я благодарен Кронекеру за его мудрые правдивые слова.

Ответ Миттаг-Леффлёра. Я ожидал этого. Письмо начинается с обычных комплиментов. Он высоко ценит мои идеи, но признаёт, что не все математики придерживаются таких же взглядов. Затем после нескольких пустых слов, впадая в менторский тон, он советует завершить статью конкретными выводами, не считаясь с тем, как важны идеи, содержащиеся в моей статье. И, наконец, он мягко предлагает опубликовать результаты в форме отдельной статьи. В ответ я отозвал свою статью из «Acta».

Я понял, что наша дружба закончилась. Была ли это в самом деле дружба? Можно ли употреблять это слово, если отношения не выходили за рамки знакомства с некоторой долей учтивости? Но более всего удручает меня то, что я согласен с его комментариями. Безнадёжность моих усилий в подтверждении гипотезы континуума вынуждает меня согласиться с ним.

Средства, которые я приготовил для получения моей обещанной теоремы, например, несколько лемм об упорядоченных множествах, потребовали от меня огромной работы, но оказались бесполезными. Я потерял веру в то, что арифметический континуум займёт своё место на моей шкале трансфинитных чисел. Но представьте себе, что я действительно получил свою долгожданную теорему и послал её в «Acta». Мог ли я ожидать от Миттаг-Леффлёра нечто большее, чем любезные слова: «Благодарю Вас за интересный результат»? Видимо, ему чужд опыт математики. Какое отличие от меня и от Дедекинда!

Пушкин. Я помню, как мой отец говорил о Пушкине. Мы приехали сюда из Петербурга, где все имеют собственное мнение по поводу спора известного поэта с не менее известным здешним шевалье де Мере. По общему мнению, ни шевалье де Мере, ни Император не несут ответственности за судьбу Пушкина, кроме него самого. Людям кажется, что некоторая безнравственность двора — вещь обычная, даже неотъемлемая для такого места. Но не для Пушкина. Он жил в своём собственном мире. Его беда в том, что он неспособен был переносить малейшую фальшь.

Таков ли мой характер, как у Пушкина? На что я надеялся, ожидая, что мои трансфинитные числа с энтузиазмом примут в журнале Крелле? Почему я жду, что Нетто посвятит мне более двух фраз в своём обзоре? Мои коллеги не избалованы хорошими неожиданными цитированиями. С другой стороны, известность некоторых людей в большинстве случаев основана на фальши. Мне не ясно, почему Вейерштрасс настоящий лидер. Равномерную непрерывность открыли Зейдель и Гудерман. А Гейне исследовал возможность почленного интегрирования.

Мог ли Пушкин чувствовать себя лидером? Он писал: «Я памятник воздвиг себе…». Здесь он был прав. Часто почёт приходит после смерти, цена ему невысока. Но он был осуждён за то, что в своих стихах выражал суждения от имени всего народа. Не слишком ли много брал он на себя как сочинитель? Остроты — это привилегия придворных шутников. Как Минотавр, Пушкин должен был видеть себя в двойной роли, видя себя в зеркале собственных мыслей и в чуждом отражённом свете. Шумный вздох царя, молодой повеса-капитан, тишина в зале, улыбка Натали и другие мелочи утомляли его. Чтобы прогнать тёмные мысли, он вёл себя как герой даже в обыденных ситуациях. Хотя его внутренний мир отражал не только стихи, написанные им самим. Были безделицы, вписанные в альбомы очаровательных дам, были сатиры, которые заведомо не могли быть опубликованы.

В одну из таких тяжёлых минут он услышал хорошо знакомый шёпот… Ему было известно, что его дед приехал из Эфиопии, сопровождая Царя царей, и гордился им. Его дед не был здесь чужим. А внук стал изгоем!

Эти слова о Пушкине так правдивы, что их не нужно комментировать. Но что роднит меня с последним высказыванием? Мой дед приехал из Копенгагена в Петербург, где родился мой отец, и был крещён в лютеранскую веру.

Я никогда не придавал значения истории своей жизни, меня никогда о ней не расспрашивали ни в Петербурге, ни здесь. Однако люди говорят, что дело совсем не в этом.

Можно ли понять новое? Юный Феликс Клейн, ныне известный, высказался несвойственно университетскому сообществу. Он сказал, что характер математики зависит от духа нации. Я согласен, что наши математики воспитаны по Гауссу, становясь более концептуальными и свободными от французской вычислительной традиции. Но я не могу согласиться с упрощённостью вывода Клейна. В своей «Эрлангенской программе» он сводит математику к исследованию инвариантных преобразований и классифицирует математику в соответствии с этой иерархией. Гаусс, будучи великим геометром, полагал сущность и красоту математики в теории чисел, которая никоим образом не является предметом инвариант Клейна. Может быть, теория чисел не живёт на севере? В его программе есть несколько слов о множествах, показывающих его некомпетентность. Он написал, что преобразование является непрерывным, если смежные бесконечно малые преобразуются вновь в смежные бесконечно малые.

Разве в духе северной математики использовать бесконечно малые, этот реликт восемнадцатого века? Я недолюбливаю бесконечно малые, у меня на это свои причины, а теперь и тем более, благодаря этому новому пророку! Бесконечно малые, стремящиеся к нулю, не являются математическим объектом вроде числа или фигуры.

Одинок ли Феликс Клейн? Гельмгольц в своих беседах («Rede»)11 заявил, что сила государства зависит от развития науки. Наука поддерживает моральные ценности. Он классифицирует нации по их вкладу в человеческую культуру. С этим нельзя спорить, но мы видим, как реализуют эту мысль. Даже Дедекинд в предисловии к третьему изданию своего « 11 Дополнения» высказался в духе Гельмгольца, несмотря на то, что его кольца и тела далеки от этой известной темы.

Немцев ошеломляла гордость за пышный расцвет науки и культуры своей страны. Трудно поверить, что во времена молодости Гаусса только французы были математиками. Но с 1810 года все жители стали гражданами Пруссии. Не далее как тридцать лет назад двери гимназии открылись перед каждым молодым человеком. Говорят, что в немецкоязычных странах расположено около пятидесяти университетов. Мы чувствуем себя, как греки, или, скорее, как германцы времён распада Римской империи, как те герои «Песни о Нибелунгах», которая начинается так:

Полны чудес сказанья давно минувших дней

Про громкие деянья былых богатырей,

Про их пиры, забавы, несчастия и горе,

И распри их кровавые услышите вы вскоре.

Тот же дух, но в форме бетховенских квартетов, можно наблюдать на славных камерных университетских вечерах.

Что-то вскипает и приближается к нам. Все зачитываются книгами Гейне12, который предостерегает нас, что за потрясающей музыкой Бетховена и нашей великой философией поднимается великая волна. Сила её гораздо больше той, которая ввергла просвещённых людей прошлого века в хаос революции. В народе распространены предрассудки. Они не пропустят стен университетов. Известный физик Цёлнер использует спиритические сеансы для поисков четвёртого измерения, идею которого он заимствовал у Клейна.

Я позволю себе присоединиться к этому бессмысленному хору, введя рельефную букву алеф из иврита для обозначения классов равносильных друг другу множеств.

Съезд в Галле. Все берлинцы были против этого съезда, считая, что и без него они едины. Кронекер был вообще против собраний. Он сказал, что характер его математической деятельности таков, что он, как и прежде, хочет, чтоб его оставили в покое. В этом отношении я с ним согласен. Я тоже не люблю спектакли. Однако в круге математики есть много вопросов, которые должны решаться всем сообществом. Ещё в Гейдельберге я убедил большинство коллег собраться вместе для того, чтобы решать эти вопросы собственноручно. Галле был выбран для первого заседания Ассоциации, мне поручили организацию. Мы ожидаем большое количество математиков. Несмотря на свои предыдущие вежливые письма, Кронекер не будет участвовать из-за болезни жены.

Но Клейн, Гильберт и Минковский из Геттингена будут присутствовать. Миттаг-Леффлёр объявил о своём прибытии. Я спросил его, сколько спален мне нужно приготовить. Было много суеты, но я понял, что из меня получился неплохой организатор. Большую часть времени я проводил, отвечая на письма. Кроме того, я приготовил научную программу съезда и проект будущего «Jahresbericht DMV» (годового отчёта немецкого математического общества).

Идея нового Гёттингена возникла у Клейна и его коллеги Альтхофа, директора Министериума (муниципальное образование) в Берлине.

Целью Клейна было победно войти в Геттинген. Он хотел ввести там «математическое правление», переманив молодёжь в лице Гильберта и Минковского. Перед глазами встаёт «pontifex maximus mathematicus» (папский титул) Второго рейха. Даже Вейерштрасс побаивается и не приедет в Галле. Не следует подчёркивать национальные особенности в науке, хотя я согласен с умеренными убеждениями Гельмгольца. Я считаю, что наш съезд будет важным шагом к объединению профессиональных математиков нашей страны. Но после съезда я намерен связаться с математиками Франции и России для дальнейшего сотрудничества. Первым будет Васильев из Казани. Проведённые мной в Петербурге юные годы будут способствовать тому, чтобы ему написать.

Шекспир и Бэкон. Окружённый повседневной суетой, я с удовольствием вспоминаю прошедший в Галле съезд, и то, как хорошо мне удалось преодолеть все трудности. Теперь мне понятно, почему люди других профессий не испытывают такую усталость, даже если их работа была огромна. Они почти сразу могут увидеть результаты своей работы. Не так уж много нужно ждать для подтверждения ценности сделанного. Даже ошибки не огорчают их, потому что можно объяснить всё несовершенством материала. В математике подмостки — это мир наших мыслей. Таким образом, только наши мысли виноваты в наших ошибках, но мои мысли — это я сам! Мы непрерывно видим себя в зеркале нашей деятельности. Какое облегчение испытываешь, отстранившись от ежедневной работы, от призрака нашего внутреннего Минотавра. Мне приходилось видеть, как даже очень умные люди бежали на административные должности для того, чтобы находиться в реальном круговороте событий.

Работа историка и литературоведа, даже исследователя, кажется мне довольно спокойной. Чтобы вырваться из моей эмоциональной математики, я посвятил пять лет разгадке тайны Шекспира, тщательно исследуя гипотезу — не мою, — суть которой состояла в авторстве Фрэнсиса Бэкона. Здесь я ни разу не встречался с вопросами, ответ на которые может быть «да» или «нет», ответ содержится в допущении «это зависит от…». Мной руководило какое-то высшее чувство, я самозабвенно работал в библиотеках, отдавая свой труд и силы, но это было благотворно для моего ума и души. Но я перестал завидовать спокойствию историков и литературоведов, лишённых тех эмоций, которые даёт математика.

Лавина множеств. Теперь никто не протестует против множеств. Моя новая статья была опубликована в «Mathematische Annalen». Она отличается от других статей объёмом рельефных еврейских алефов. Для некоторых именно алефы будут тревожным знаком…

Так как мощность множеств не ограничена, лестница моих трансфинитных чисел получила новый смысл. Она никогда не кончается! Бесконечность моей лестницы символов абсолютна! Сегменты лестницы представляют множества одной и той же мощности. Но имеются ли сегменты, представляющие мощность континуума?

Лестница в целом свободно отражает всю математическую реальность. В обзоре книги Фреге я высказался против неопределённого понятия мощности как общего обозначения множеств, эквивалентных данному, когда не указывают, как они образовались из данного множества. В те времена на роли таких объектов я рассматривал только натуральные числа, множества натуральных чисел и множество моих чисел второго класса.

Сейчас среди других внутренних отрезков моей лестницы чисел я рассматриваю бесконечно много претендентов, образующих восходящую трансфинитную последовательность множеств, различных по мощности. Я думаю, что для каждого хорошо определённого множества должна быть определена мощность в строгом смысле. Но в этом смысле я сомневаюсь прежде всего в отношении континуума, видя мои прежние мучительные воспоминания. Во всяком случае, я уверен, что совокупность всех моих чисел, так же как и множество всех множеств, не вполне определена, и они не могут быть представлены как множества. Таким образом, не всякую совокупность можно пригласить танцевать.

Васильев. Наконец-то я нашёл время написать письмо. Я немного знаю о Васильеве13. Моё знание русских обычаев облегчает написание первых слов. Я написал о будущем Конгрессе. Но я не мог отказать себе в удовольствии вспомнить детские годы в Петербурге. Я уехал из Петербурга, когда мне было 11 лет. Я помню облака над широкой мрачной Невой. Я согласен со словами «Север пленяет». Отцовские дела были закончены, он решил провести остаток жизни в Германии. Фактически в Петербурге он был иностранцем, прибывшим из Копенгагена, где мой дед занимал видное место в еврейской общине. Я помню Петербург как притягательный многокультурный город. Только по приезде в Германию я узнал о тамошней математической жизни. Васильева интересовали международные связи и организация Конгресса.

Эрмит. Мой интерес к Бэкону сблизил меня с Эрмитом. Как это часто бывает среди математиков, его разнообразные интересы выходили далеко за пределы математики. Наши взгляды во многих областях совпадали. Почему математики чаще других людей ищут новые результаты в постоянной погоне за признанием? Я знаю это по моему собственному опыту. Эрмит, чьи усилия были действительно велики, мог отвергать то зеркало, в которое я постоянно смотрелся. Его авторитет обеспечивает ему большое влияние. Он всегда невозмутим, и мне передаётся его хладнокровие. В нашей переписке множества не упоминаются. Я знаю, что он против них. Темы нашей переписки лежат за пределами математики.

По Европе бродят суеверия и призраки обречённости. Во Франции распространяются масонство и оккультизм. В Германии непомерный культ нации и государства. Хотя это, кажется, противоречивые тенденции. Люди отвергли христианскую традицию, которая всегда сдерживала мысли и предотвращала конфликты.

Недавно меня попросили рекомендовать кого-либо на должность во Фрайбург. Я назвал известного мне молодого студента-математика Гуссерля. Я немного знал его, он был лучшим из семерых кандидатов. Но Гуссерля отклонили. Несомненно, тому причиной его еврейское происхождение. Я изложил своё мнение, упомянув о его глубокой приверженности лютеранской традиции. Заметно, что Гуссерль не более чем деист, пантеист, фактически он ещё не определился. Я защищал его с помощью обтекаемых аргументов, не усмотрев в его деизме никакой опасности, хотя все эти «измы» где-то потом собирались воедино.

Предубеждённость, которая сначала замечалась в народе, теперь передалась науке, где приобрела опасную окраску. Не свойственные науке взгляды проникли сквозь стены университетов, где стали основой для религиозного и национального соперничества. Седовласый Гельмгольц утверждал, что наука улучшает общество. При этом мы видели, что наука служит не нуждам благосостояния, а удовлетворению политических амбиций. Неужели будущие математические конгрессы будут полями сражений?

В самом начале христианство противостояло иудаизму, но можно сказать, что это был высший уровень творения. Не всякому я могу довериться, но вот, например, Эрмита я мог спросить, кто был на самом деле Иосиф Аримафейский. Мы либеральные люди, но мы тесно связаны с религиозной традицией, которая даёт нам некоторое право на ересь. Но в наше время религия — это знак идентификации. Не то чтобы это было очень важно, но мы задаём вопрос: «Где вас крестили после рождения?». Мой отец, возможно, не понял бы меня, его письмо, которое я храню до сих пор, пронизано мыслями о Боге. Это письмо было написано мне, когда я начал учиться в Цюрихе, и до сих пор оно является основой моих взглядов. Но в письмах к Эрмиту я часто предстаю свободомыслящим, даже употребляю фразы а ля Ренан. Я люблю пошутить, но немногие знают меня с этой стороны.

Embarrasderichesse. (Затруднение от избытка). Теперь ничто не мешает мне видеть мою шкалу чисел ничем не ограниченной. Гильберт сказал, что это повлечёт противоречия, так как сама по себе шкала вполне упорядочена, и, следовательно, она должна быть одним из основных сегментов. Однако это не более чем софистические разногласия, которые могут быть удалены, если мы найдём способ отделять всю шкалу от её сегментов. У меня было похожее противоречие со II классом моих чисел, но я непосредственно могу показать, что с учётом их несчётности они не могут быть исходными сегментами для себя самих.

Я ввёл мои чистые множества итеративно. Начал с множеств, уже известных в математике, получая новые на основе множеств, введённых ранее. Я убеждён, что правомерно рассматривать семейство подмножеств уже известного множества. Я показал Гильберту список операций, с помощью которых можно получать множества из уже имеющихся. Но я опасаюсь, что он принял его за список аксиом.

Среди правил образования новых множеств я не вижу такого, которое позволяло бы образовывать совокупность моих чисел как множество, как это было в случае чисел второго класса. Но принять всю шкалу как множество означало бы получить противоречие. И я воздержался от этого. В этом отношении я свободен.

Самая запутанная ситуация с теми множествами, которые я называю готовыми (ready). В математике они известны, но они могут быть чуждыми для моей итеративной теории множеств. Есть разница между абстрактным множеством и множеством, которое воспринимается в математике как данность. Я воспринимаю его как множество чистых единиц, как условность белого билета. Условность белого билета более либеральна. К ним я и отношу континуум. К континууму не применимы связи «принадлежит к…». Такая же трудность состоит в описании его подмножеств. Но без этих инородных объектов моя теория лишится математического содержания. Для итеративно определяемых множеств важна только их структура, и при описании достаточно только отношение членства.

В Гарцбурге к нашей беседе с Гильбертом ненадолго присоединился Дедекинд. Несмотря на то, что ему была интересна наша дискуссия, он быстро покинул нас, потому что уходил последний дилижанс на Брауншвейг.

Почти двадцать лет назад я сформулировал теорему сравнения мощности множеств (Zwischenmengensatz). Сейчас её проверил молодой Феликс Бернштейн. Он рассмотрел сжатие сегмента на сегмент, из которого удалена концевая точка. Мыс Дедекиндом упустили из виду, что эта ситуация легко обобщается. Наиболее интересно, что доказательство проводится для тех множеств, которые относятся к условным белым билетам.

Большая часть проблем теории множеств разошлась по другим математикам. Я не возражаю, чтобы теория множеств стала общим достоянием математиков. Я поставил и сформулировал проблемы. Сейчас я вспоминаю пророчество из моей диссертации: математика — это искусство ставить вопросы (the art of proponendi questionem…). Я помню свой страх перед беотийцами, когда я был занят сложными доказательствами второстепенных теорем. Теперь моя теория стала зрелой, и я свободен от страха за её будущее.

Письмо из клиники для душевнобольных. Мне стали свойственны плохие мысли. Именно на это указывал Миттаг-Леффлёр в одном из писем. Но мы всегда можем прочитать в Евангелии, что всё зло в нас самих, и чтобы избежать этого, нужно идти к людям. Я чувствую, как мне не хватает Кронекера, истинно чистосердечного и открытого, с которым можно поговорить о том, что меня беспокоит. В наших беседах с Дедекиндом я чувствовал себя скованно, он подавлял меня своей мудростью. Достигнув пятидесяти, я заметил, что становлюсь старше Дедекинда, который всё время общается с молодёжью. Я никогда не выдвигал докторов. Общение с молодым Гильбертом было скорее поверхностным и прохладным. В математике он чувствовал себя независимым. Мне кажется, он всё подчиняет доктрине аксиоматизации. Сейчас я пишу Гильберту, подшучивая над местом своего пребывания. Это университетская клиника нервных болезней. Биографы согласятся, что я сохранял невозмутимость даже в трудных ситуациях. Я верю, что благодаря моей теории и не в меньшей степени благодаря моим оппонентам они будут испытывать ко мне признательность.

Был ли среди моих оппонентов Дедекинд? Его философия, опубликованная позже в «Что такое числа и для чего они служат?», объясняет происхождение натуральных чисел, это было мне известно ещё до нашей встречи в Интерлакене. Жаль, что наши беседы ограничивались арифметикой. В то время у меня был скромный философский опыт, недостаточный для понимания его глубоких идей. Теперь я уже в состоянии поднимать серьёзные вопросы, касающиеся философии множеств и чисел. Но когда мы этим летом случайно встретились в Гарцбурге, наш разговор прекратился после нескольких слов. Спустя несколько дней я написал ему письмо с вопросом о множествах, которые назвал вполне определёнными. Его ответ был очень вежлив. Он написал, что этот серьёзный вопрос весьма далёк от его нынешних интересов, и при его обсуждении сам он оказывается в роли дилетанта. Это нежелание обсуждать со мной вопрос или уход от ответа? Я спросил, принимает ли он систему натуральных чисел как множество? Думаю, что это утверждение сходно с принятием трансфинитного. Помню последнее из писем, посланное ему в восьмидесятые. Я тогда впервые сообщил ему о трансфинитных числах, а он принял это без всякого энтузиазма. Его математика ограничена понятиями, которые тщательно определены и детально проработаны. Он критикой встретил мою теорию чистых множеств, но я слышал, что мои числовые классы приняты им как возможные обозначения мощности.

Я вновь обращаюсь к нашей переписке семидесятых. У меня была иллюзия взаимопонимания. Но в письмах он выглядел как школьный учитель, за которым остаётся последнее слово. Для него важна была лишь правильность доказательства. Идеями мы не обменивались. Полагаю, в этом я не был исключением. Общался ли он с Дирихле, когда писал «Supplement» (Дополнение) к его идеям. Фактически, это были его собственные идеи, которые он сам прорабатывал годами. Возможности совокупности натуральных чисел перестают удивлять, если отвлечься от их глубокого смысла, заключающегося в мысленном обращении к самим себе, определении через самих себя. В аксиоматизации Пеано они делаются тривиальными. Полагаю, что идея Дедекинда о потоке мышления никогда не обсуждалась среди математиков. Для поддержки своих идей он обратился к Больцано. Погружённый в мир собственных мыслей, он не нуждался в близком общении с другими математиками. Теперь мне легче понять его «Treppenverstand».

Сейчас он обменивается вежливыми письмами с Феликсом Бернштейном. Не удивлюсь, если через несколько лет у него на книжной полке образуются записи с кратким очерком основной идеи доказательства Бернштейна.

В общении обходительность его казалась лишённой сопереживания. Он мягкий человек и избегает неприятных слов. Поэтому он пользуется репутацией дружелюбного человека. Иными словами, он не склонен к враждебности. Плюсы и минусы в его выражениях находятся в относительном равновесии.

Когда-то я был неприятно поражён нашим резким разрывом. Годами отношения были дружелюбными, а затем внезапно и без объяснений были им прекращены. Чтобы избежать погружения в депрессию, я выдвинул в качестве причины внутренних страхов неприязнь Кронекера. В то же время я придал Дедекинду отталкивающие черты бездушного старца. Такой недостаток часто встречается в характере математиков.

Гипотеза континуума могла бы быть отвергнута, если бы мы знали, что континуум не может быть представлен как алеф. На Конгрессе в Гейдельберге в 1904 году Кёниг предложил изящное доказательство этого. Кантор присутствовал на заседании и был глубоко поражён выступлением Кёнига. Но на следующий день Цермело представил доказательство того, что каждое множество может быть вполне упорядочено. Эти два результата противоречили друг другу.

Нет сомнений в правильности доказательств Цермело. Однако ценность его обсуждалась. В доказательстве использовался приём, называемый ныне принципом выбора. Цермело доказал, что вполне упорядоченное множество определено с помощью свободного выбора точек из подмножества данного множества. Значение этого принципа может оспариваться, так как возможность такого отбора лишь постулируется, но его не всегда возможно осуществить конструктивно.

Тень Дедекинда долго всё омрачала. Судя по замечанию Цермело, его знаменитое доказательство было основано на старой идее Дедекинда из книги «Что такое числа и для чего они служат?», позволившей ему представить его конечные множества на шкале натуральных чисел.

Как бы то ни было, благодаря открытию Цермело идеи Кантора предстали теперь в полном освещении. Его теория родилась заново. Его шкала трансфинитных чисел, которую раньше рассматривали как игру символов, стала исполнять роль математического абсолюта.

Встреча в Интерлакене вынудила Кантора принять драматическое решение по выбору своего собственного пути в математике. Дорого заплатил он за отказ от обычного жизненного пути профессора математики. Он был один на один со своими проблемами, без ободрения математического сообщества. Отношения с Дедекиндом были не просто холодными, за долгие годы он проявился как деспотический Бог Отец или, пожалуй, как собственный отец Кантора, отговаривавший его от математики как объекта исследования.

Однако в свои последние годы Кантор не поминал прошлое. Он был окружён почётом. Его теория стала популярной в Англии. Он никогда не восхищался математикой англичан, но саму Англию ценил как одну из вершин цивилизованного мира. Членство в Лондонском математическом обществе и почётный докторат Университета Св. Андрея позволили ему посетить остров своей мечты. Его старые проблемы по поводу расположения мощностей множеств на шкале трансфинитных чисел стали известны в Англии благодаря Харди. Дискуссии вокруг антиномий Рассела были тягостны для Кантора. Он считал их не более чем следствием логических недоразумений.

Были почётные звания из Христиании и из Харькова. Но не из Берлина! До Кантора дошли поразительные известия о выступлении Пуанкаре на

Конгрессе в Риме в 1908 году с яростными нападками на теорию множеств. Ещё раньше он слышал о Пуанкаре как о французской реплике Клейна. Сейчас он признаёт, что можно было зайти ещё дальше в грубости выражений, соревнуясь с немецким «pontifex maximus». В письме Эрмиту он писал, что французский Клейн присвоил себе право принимать решения от имени всех математиков, хотя сам он прост и примитивен и высказывается, не зная темы. Самое удивительное было то, что Пуанкаре снискал овации участников конгресса за своё выступление, в котором содержались ядовитые насмешки над немецкой теорией и заодно над немецким словом «menge» (множество). Но теперь Берлин предложил ему стать членом Академии.

В 1908 году Эрнст Цермело под давлением Гильберта переформулировал теорию множеств в аксиоматическую систему. Эта идея представлялась Кантору чуждой. Гильберт, Бернштейн, Шварц и многие другие приехали в Галле по случаю семидесятилетнего юбилея Кантора. Дедекинд одиноко жил в Брауншвейге. Полным ходом шла мировая война.

Добавление после того, как текст был закончен. Автора всегда удивляло, что в большинстве книг, посвящённых развитию теории множеств, был большой пробел. Имя этому пробелу — Рихард Дедекинд. Среди математиков-основателей теории множеств только Эрнст Цермело придавал Дедекинду решающую роль в решении важных вопросов теории, а также в создании идей непреходящей важности. После долгих поисков в литературе автор наконец-то нашёл две работы. Одна из них — это очерк Маккарти («Mysteries of Richard Dedekind», David McCarty), который дал широкий обзор идей Дедекинда и их влияния на современную математику. Другой исторический очерк Феррейроса (Jose Ferreiros «On the Relation between Georg Cantor and Richard Dedekind», Historia, Mathematica 20 (1993), p. 343-363), где роль Дедекинда была представлена в соответствии с фактами и внутренней правдой математической жизни. Но в истории, изложенной здесь, ничего не следует менять, даже ради улучшения. Условность этой истории даёт автору некую долю свободы в лавировании между фактами и эмоциональной окраской. Но позвольте в конце привести слова, выбранные Хосе Феррейросом в качестве эпиграфа, которые красной нитью проходят через весь текст: «Наш разрыв был для меня настолько болезненным, что все эти годы я посвятил тому, чтобы представить мои внутренние математические убеждения на ваш суд», — из письма Кантора к Дедекинду 1882 года.

* * *

Скажем теперь несколько слов о Канторе. Кантор провёл лето 1900 года в клинике нервных болезней. Он не принимал участия в Парижском Конгрессе. Знал ли он, что Гильберт включил в свой список проблем теорию множеств? Хотя Кантор питал к Гильберту некоторую привязанность, он не смог удержать горького замечания, что «göttingener mathematishes Regiment» (гёттингенская математическая верхушка) заявила о своём стремлении лидировать в математическом сообществе. Порадовало ли Кантора, что гипотеза континуума была без согласования с ним включена в список мировых проблем? Видел ли он себя ненужным уже человеком среди своих собственных проблем?

К Кантору приходили известия, смягчённые оградой клиники нервных болезней. Не все они достигли Кантора. Молодой Эрно Юргенс опубликовал работу, в которой заявил, что доказательство Кантора о том, что евклидовы пространства, отличающиеся размерностью, не могут быть во взаимно-однозначном непрерывном соответствии, необоснованно (ist nicht stichhaltig). Юргенс вспомнил старое доказательство Люрота, которого Кантор презирал, для размерностей 2 и 3, и представил ещё и своё собственное доказательство. Кантор никогда не упоминал своё злополучное доказательство, исключив его из памяти.

Перевод с польского Г. И. Синкевич

Ежи Медушевский. Георг Кантор о Дедекинде, Кронекере и о самом себе. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 8, страницы 271-299

Скачать текст

Примечания автора

- Часто встречается мнение, что Кантор случайно пришёл к идее множеств, исследуя тригонометрические ряды. Но мы должны иметь в виду известное биографам школьное восхищение Кантора молекулярной теорией материи.

- Возможность деления бесконечных множеств на две части, т. е. представления их мощности m в форме m+m, кажется очевидным, но доказательство, данное Г. Гессенбергом в 1916 году и основанное на принципе выбора, непросто. См.: W. Sierpiński, Cardinal and ordinal numbers, Warszawa 1958, p. 416.

- Можно предположить, что идея Дедекинда из «Was sind was sollen die Zahlen?» была известна Кантору, будучи неявно выраженной в «Supplement 11», 1863. (Дедекинд, 11 Дополнение).

- Моисей Мендельсон (1720-1768) — философ, автор важной для математики работы «Uber die Evidence in metaphysischen Wissenschaften», 1753.

- Дата, указанная Дедекиндом, может быть установлена по его предисловию к « Stetigkeit und irrationale Zahlen», 1872.

- Доказательство Кантора о размерности было непросто ошибочным, а заведомо неверным, как двадцать лет спустя заявил Эрно Юргенс. Но одновременно с доказательством Кантора верное доказательство невозможности взаимно-однозначного соответствия между пространством и плоскостью дал Якоб Люрот. Подробности в статье Джонсона (Dale М. Johnson). Полное решение проблемы было дано Брауэром (L. E. J. Brouwer, 1911). Ключ доказательства заключался в теореме об инвариантности области, которую Дедекинд обсуждал с Иоганном Томе (Johannes Thomae). Подробности в статье Джонсона (Dale М. Johnson, 1979).

- Об отношениях между Гёте и Гауссом автору известно из статьи К. R. Birmann «Göthe und Gauss».

- Известное Канторовское «троичное множество» было описано в «Метопе Nr 5» в маленьком примечании.

- «Memoire Nr 5» из «Über unendliche lineare Punktmannigfaltigkeiten» (1883) следует рассматривать как наиболее важную работу Кантора о множествах. Однако это не помешало Жану Кавай назвать некоторые отрывки из этой работы многословными.

- Известное письмо «Versohnungbrief» содержится в сборнике «Georg Cantor. Briefe», Springer.

- Hermann von Helmholtz (1821-1894) — «Über die tatsächliche Grundlagen der Geometrie».

- См..: Heine H. Zur Geschichte der Religion und der Philosophie in Deutschland (1834).

- Александр Васильев (1853-1929) — профессор математики в Казани.