Поделиться "Александр Иванченко. Атомная жизнь"

1,465 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

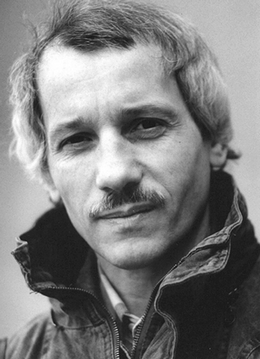

Александр Иванченко. Прозаик, эссеист, драматург. Родился в 1945 году на Урале. Работал слесарем, металлургом, мастером производственного обучения в техническом училище, пожарным. В 1964-1967 годах служил в армии. В 1977 году окончил Литературный институт. Опубликованы отдельными изданиями и в журналах романы: «Солнечное сплетение» (1976), «Автопортрет с догом» (1985), «Яблоко на снегу» (1986), «Монограмма» (1988; шорт-лист первого русского Букера), «Swedenborg» (Бескрайняя плоть) (2000); повести: «Рыбий глаз» (1976), «Техника безопасности-I. Человек убегающий» (1977), «Техника безопасности-II. Теория катастроф» (1998), «Техника безопасности-III. Финал мирового первенства» (2009), художественный памфлет «Купание красного коня» (1997; премия Антибукер, 1999) и другие. Некоторые романы и повести переведены в США, Болгарии и Германии. Живёт в городе Краснотурьинске Свердловской области.

Александр Иванченко. Прозаик, эссеист, драматург. Родился в 1945 году на Урале. Работал слесарем, металлургом, мастером производственного обучения в техническом училище, пожарным. В 1964-1967 годах служил в армии. В 1977 году окончил Литературный институт. Опубликованы отдельными изданиями и в журналах романы: «Солнечное сплетение» (1976), «Автопортрет с догом» (1985), «Яблоко на снегу» (1986), «Монограмма» (1988; шорт-лист первого русского Букера), «Swedenborg» (Бескрайняя плоть) (2000); повести: «Рыбий глаз» (1976), «Техника безопасности-I. Человек убегающий» (1977), «Техника безопасности-II. Теория катастроф» (1998), «Техника безопасности-III. Финал мирового первенства» (2009), художественный памфлет «Купание красного коня» (1997; премия Антибукер, 1999) и другие. Некоторые романы и повести переведены в США, Болгарии и Германии. Живёт в городе Краснотурьинске Свердловской области.

В вагоне поезда дальнего следования только я и старуха. Ну, не старуха, баушка лет семидесяти пяти. В таком возрасте пять лет туда, пять обратно, не заметно. Проводницы ушли в другой вагон пить чай, от которого мы с бабушкой отказались.

— Ещё чего, чай ихний пить! — бормочет про себя, глядя в метель, старуха. — Мочу сиротскую! Свой, небось, имеем, с вареньем. Малиновым, смородиновым. Ишь, метёт. Давай, мети. Я кружовника двухлитровый баллон дочке на Новый год везу, в Малый Ярославец, несколько вёдер этим летом закатали. Что за Малый Ярославец придумали, отродясь не слыхивала. Вот у нас правильно всё называют: Надеждинск, Надеждинский металлургический завод. Надежду, значит, имеем, сразу видно. А тут Ярославец какой-то… От Ярослава ли, чо ли? Имя-то, пускай, хорошее, доброе, вот приеду, посмотрю, какие вы добрые. Раньше мы в горе Благодати жили. Благодатная, значит, гора. Благо людям даёт. Руду мужики кайлом кайлали- кайлали, на тачках по досткам катали-катали. Один слабой вниз и ухнул, тачкой накрылся. Благодать. Семерых оставил.

Я сижу и гляжу в окно. Покойно, тихо, сипит титан, тепло уже перегоняет холод намёрзшего железа, за окном ели, декабрь, снег. В спокойной теплокровной скорости железной дороги понимаешь, что нет ничего в жизни лучше этого: скорости и воли. Идеальное для меня ощущение жизни: абсолютный покой в летящем на всех парах поезде.

— В Малоярославец, говорите? Так нам же по пути, бабуля, с Киевского вокзала, в Москву приедем. Мне-то в Очаково, от Москвы пятнадцать минут. Вам дальше.

Бабуля радости не выказала. Только и спросила:

— Робишь там?

Я кивнул.

Вагон плацкартный, дешёвый. По сегодняшним куцым временам и в таком немало проездишь. Поэтому чай мы со старушкой не берём, на Москву деньги откладываем. Москва деньги любит, чтоб много и сразу. Чтоб без денег, значит, население оставлять. Её специальность. Старушка расположилась на боковушке, и хотя в вагоне никого кроме нас с ней нет, занять другое место она даже временно отказывается. Боится.

— Ещё чего, а вдруг сядут? Стыда не оберёшься. Не безбилетная, чай. Я закону послушная. Мы уж тута.

Бельё она тоже отказалась брать, говорит, что пока не надумала. У ей своё.

— Пятьдесят рублей! Эко-на! Это по-старому-то, мил человек, сколько будет? Не знаешь? И я не знаю, всю голову этими новыми деньгами сломали. Чего нули-то рисовать, краску переводить, всё больше не станет. Рисователи. Я как, дядечка, цены рассуждаю: по хлебу да сахару. Хлебом раньше поросят кормили? Кормили. С сахаром бражку ставили? Ставили. Сетку ржаного возьмёшь, в пойло поросям накрошишь, они и довольны, хрюкают. Чо им? На работу не вставать. Теперь поди-ка, возьми хлебушка. Обломишься! А булочки-тка махонькие-махонькие, лёхонькие-лёхонькие, всё жито эти Гайдар с Чубайсом повыклевали. Они ещё в начальниках, не знаешь? И я тоже не знаю, не слежу за имя. Разве раньше хлеб, говорю, такой был? Булка во, двумя руками не обхватишь. Неделю либо два дня ели. А счас? У нас лагерный вот такой пекли.

Я пожимаю плечами: ну, пошла писать губерния, компания на двое суток обеспечена.

— Чего жмёшься, дяденька, не веришь? У нас своя пекарня была, у лагеря, говорю, заключённым хлеба пекли. К нам и из города-то за хлебушком приезжали, такой был знатный, пахучий. Ножом по буханке ездишь- ездишь, пилишь-пилишь, а до серёдки всё далеко. А теперь что? Ткни разок, и уже носок на улице. А сахар? И того хуже. Белый какой-то, как извёстка, крупитчатый, и несладкий, как морковь. Из турнепса, что ли, делают? Я так думаю, это власть новая сладость всю из сахара к себе в карман повытянула. Нет, думаешь? Как смогли? Ну, уж не знаю, как, у них приспособления-то наверно для всего имеются, выучили их на свою голову. Я вот неучёная всю жизнь, а честь сызмалетства блюду. С имя не дружуся. От грамоты, мне думается, и разруха вся, истинно говорю. Грамота мозги сушит. Как бы их всех переучить заново, мозги направить.

Я пошёл, умылся, плеснул в бокал кипятку. Старушка моя всё не унимается. По-моему, и не останавливалась.

— Эх, в бражку-то ране рафинату сыпанёшь пачечку, пачечки такие, тяжёленькие, востренькие, ты не помнишь, в синей, накрест, розовой тесёмочке, бумаге с подложкой, по полкило были, ухнешь в бутылку, да и на печку её, на приступок греться. Куфайкой укроешь. А она шкварчит чего- то, ноет, радуется, синфонию разводит. У нас такая хо-о-рошая двухведёрная зелёная бутыль была, я на заводе со склада, из-под кислоты, выписала. Насилу пробила, к самому директору ходила. Не отказал! Попробовал бы отказать! Я в передовиках всю жизнь ходила, снарядные стаканы точила, с Доски почёта не слазила, не смог отказать. Такой был Самосей Иван Иваныч! Он и вправду самосей был, всему от себя да от людей выучился, в школу ничего не ходил, а людей с полслова понимал. И меня понял. Чуял людскую надобность, не то что теперешние. Сейчас чо? Обсевки! Ростом плюгавенькие, груди впалые, а руки-то как у музыкантов, что на похоронах дуют, белёхоньки, к работе непривыкшие, дреблые. А девки-то? Срамота одна, лядвы и выме наружу, вот и не рожают, простужаются потому что, не могут. Засей-ка таких. А раньше-то… Ну, ладно, сначала про одно скажу. Про что я? Да, про бражку оставила. Я сама, говорю, непьющая, ты не думай чего, но мужик полюбливал, да и сейчас ещё когда по старой памяти ставим, не забыли как. Набьёшь, значит, бутыль эту сахаром пилёным, жимолостью заправишь, она и довольна, сопит, знай, под куфайкой, ходит туда-сюда как цыганка, — спеет как на грядке, значит, под нос бормочет. Ей выдержку-то хорошую надо давать, как беременной бабе полное время, чтоб выстоялась, стало. Тепло любит! Ну, конечно, не девять месяцев, а помене, но тоже сроки медицинские, точные. А ну как недоносит? Обопьёшься!.. Да, хорошая такая бутыль была, вместительная, как лезервуар, до сих пор жалею, как выкинутую. И зачем только этой Баранихе, заразе, давала? Дай да дай на Первое мая поставить, нового мужика справить, вот и поставила, справила. А она, Бараниха эта, никогда раньше браги нашей не ставила, отроду праздников не справляла, партейная была, вся в панбархате, как барыня, ходила. Приехала откуда-то, из Молотова, что ли, и тут ей бражки сразу и приспичило, да ещё и мужик этот к празднику подладился. Ну, не ей, конечно, а приятелю её, кривому Павлухе заречному, которому глаз окалиной или чем выбило, кузнецом робил. Он за рекой со старухой- матерью бобылём жил, половики с ей самодельные на базар ткал, вот она его на базаре и выглядела, жениха своего заречного. Я-то знаю, у меня на эти дела глаз, знаешь, какой вострый? Сама кого хочешь выгляжу, да только я по бабскому делу не слаба, нет. Сколько сами переночевать или чего починить просились, крыльцо там наладить, а я нет, не на ту напали, сама управлюсь. Я честь свою сызмальства смотрю — чего у бабы-то, кроме чести? Вот я и соблюдаю.

С мужиком этим она быстро снюхалась, как приехала, на складчину вместе в бараке гуляли, вот и решила привадить его пойлом, полюбовно. Половиков у него с матерью для блезиру купила, всю кухню имя застлала. Дура, разве бражкой мужика приваживают? Половики сожжёшь. Ты у меня спроси, чем, я знаю. Привадить-то, может, привадишь, а толку от него? Не зарадуешься. Так он у неё потом и спился, и половики, квартеру всю ими застлала, не помогли, и выгнала его же сама потом с боем. Пустила по миру. А орёл был, нечего сказать, кузнецом, что ль, говорит, работал, или чем-то там по железу, может, слесарем или жестянщиком. В гараже нашем. Вёдры-тазы всему бараку клепал. Совки. Мне листы для стряпни тоже хорошие изладил, до сих пор где-то в чулане спрятаны. Уж я намажу их куриным крылушком, намаслю, напеку-напеку всякого, весь барак ходит у моих дверей, принюхивается, а попросить только малым давала. Я тоже мал-мало слесарем работала, жизнь-то у меня атомная была, в солярке девчонкой детали мыла, шестерёнки с поршнями, руки вот цыпками так и пошли до локтей, красные, как китайка, и зудеть стали, как от крапивы. Ну, я потом и бросила слесарить, перешла на другую работу, на чистую поставили, на мельзавод, мешки с мукой таскать, ну я и надорвалась на этой чистой, и в первый раз тогда от мешков этих скинула, по сей день пупок развязанный и тяжеле ведра не поднимаю. То радикулит вдруг прихватит, на карачках ползаю, тряпкой-веником по квартере вожу, носки штопаю. Уж мужик меня колотил-колотил, сапоги я ему тогда на праздник резиновые в подарок купила, он рыбалить любил, дак он меня этими сапогами ласкал-ласкал, голубил-голубил, насилу на работу поднялась. Думал, что я сама что-нибудь сделала, с ребёнком-то, зелье какое приняла или что, чтоб плод выдавить. Мол, не хотела от него или чо, от другого, может, думал, а я и взаправду девкой от него бегала, не нравился он мне, насилу взял. Он немой у меня, ничего толком сказать не может, даже под юбку молча, мычит как бугай, руками махает, а слов не знат. А гаражник-то Баранихин и здоров был выпить! Он из гаража был, из шофёров переведённый, бойцом молота, кузнецом, значит. Такой мудрый! Всё по кузнечному знал, это уж потом жестянщиком. Когда перебродил. Тогда уж питьём баловался, а тут и вовсе лафа, как на Баранихе женился. Из моей-то бутылочки. Присвоили, и ничего не отдают. Примет сам ковшик-другой, третьим запьёт, а потом давай курей с петухами брагой поить, ну не из ковшика, конечно, не дурак, а из блюдца, он мякиша в браге в миске намочит и крошит имя, крошит, оне и падают кверху зонтиком. Кошку-то небось не напоил, она не дура тебе бражку лопать. Ну, это потом он у неё так прижился, когда она хлебово-то это научилась делать, в моей бутылке, и тогда, с моей-то бутылью, значит, он у неё и прижился. Я виновата! До сих пор себя кляну, что ей дала, он бы и сам у меня мог ради той бутыли жить, знала бы такое дело, ни за что бы не дала, она мне вышивку переснять дать за неё обещала, да так и не дала, а затем вот что приключилось…

Взяла, значит, мою ёмкость под самое Первое мая, не хочется давать, а даю, сердце креплю, чуть не плачу, а как не дашь соседке, да и вышивать я очень любила, теперь глаза уж не те, подслепые, видишь, как у кролика, а раньше-то, бывало, как сядешь на сундук с переноской, да давай по полотну крестом жахать, игла туда-сюда, как челнок ходит, аж пяльцы под иголкой стогнут, все пальцы как репейником или стернёй исколола. Я на вышивку бедовая была, всех в посёлке по ней перешивала, это моё самое главное счастье в жизни было, а другого не было ничего. Люблю всё красивое, вышитое. Другие там по мужикам или чо, по пьяному делу, по огороду, по лесу, частушки квакать, а я по вышивке передовица была, замкам да лебедям. Ну, и на работе, конечно не последняя. Ну, была и была, бутыль-то даю, а самой жалко, живот трясётся, словно что-то чую, смерть какую, у меня чутьё на покойников, как у лешей, за версту их знаю и стороной обхожу, чтоб не замаяли. С детства малого. И ведь инструкцию ей, дуре панбархатной, подробную, как по технике безопасности, выдала — не помогло, чтоб ей башку, партейной дуре, вывихнуло! Прибегает на следующий день, вся лохматая, в лохмотьях, в пьяных брызгах, в лахудрах дрожжи, что ли, не перебродившие, завивалась, модница, шестимесячно, вот застряли в них, лахудрах этих, пена с ягодами, пьянь-то вся самая, — и в голос, панбархат-то весь и вымокнул! А я уж что-то предчувствую, жалко бутылки, а всё одно на душе радостно колется, что наряду её тоже бражки перепало. Она, значится, его, дружка своего, кузнеца- жестянщика, ждала, вырядилась, как на демонстрацию, и бутыль тую, как гор- но, раскочегарила, и проволокой алюменевой пробку к горлу для крепости приторочила, чтобы от газов не вынесло. Чего орёшь, дура, жива осталась, или платье жалко? И я реву с ею, жизнь-то у меня атомная была. Я вначале, право сказать, и не сообразила, что случилось, думала другое что. Думала, может, он её кочергой приголубил или с Калькой корявой спутался. Калька у нас в бараке корявая была, вся ж…. в ссадинах. Лучше! Ну, говорит, Семёновна, не казни, бутыль твою разнесло, еле сама жива осталась. Видишь, платье- то чего? У меня сердце так и упало. Как? Значит, нет больше моей бутылочки! Ну, мне же мужик теперь и даст за неё, ну и утешит, голубь, валенком, и на заводе теперь хрена с два выпишут, у меня-то лимит весь, как ты думаешь, на бутылки вышел, уже вторую взяла, тую сама разбила, треснутая, что ли, попалась, очередь за имя аж до следующей пятилетки выстроилась, всем бражку гнать надо, а где на всех таких бутылок напасёшься, передовиков больше? Нет больше таких бутылочек! Дак она что, говорю, Бараниха-то, учудила? Привернула, значит, берёзовую затычку к горлу бутылки алюменевой про- волкой, чтоб, это, газы пороховые не выходили, чтоб брага у ей крепче была, кто ей только, дуре малахольной, насоветовал, ну её и розорвало, как Хирло- симу. Не Бараниху, бутылку!

Уж потом она любезила-любезила передо мной, стряпню там всяку с вышивками носила-носила, зубы заговаривала-заговаривала, шаль мне на плечи накидывала-накидывала, и бутыль, вроде, потом тоже такую же с гаража притащила, я и рада, как овечка. Такую да не такую, тётенька, не лежит у меня к ней душа, и всё! Не та бутылочка! Стекло-то жидкое-жидкое, тонюсенькое-тонюсенькое, как детский шарик вроде или что в аптеке продают, за две копейки. Беру у ей эту бутыль, а у самой сердце в селезёнках, прямо ненавижу её, эту бутыль-Бараниху, слёзы так и капают об её гадскую бутылку и вдрызг разбиваются, как капель. Я для тебя, зараза, работала, грамоту получала, в передовиках всю жизнь ходила, на доску почёта фотографировалась? Нет, не та ёмкость, прости-господи. Наша-то была зелёная, как изумрут, и толщиною во, с палец, или толще, стёклышком. Вот перекрещусь. Такие градусы могла выдержать! А красавица! Стройная, ровная, ладная, как невеста на выданье, пробка матом притёрта, и дна не видать, глыбоко. Сверху, в плечиках вроде, покато, как у девки незамужней, в серёдке ровно обужено, в талию, а книзу опять поширше, как у твоей молодайки после первых родов. Устойчивая была, как пенёк, благодать, а не бутылка! Её хоть руками раскачивай, хоть земли трясение, ни за что не упадёт. А эта что? Пузатая, как свинья на сносях, и жидка, как квашня. И брага в ней, когда поставили, и не думает ходить, а как капуста вроде киснет. Ну, сбродит. А вкус? Совсем пустой! За то Бог Бараниху и покарал, оставил без хахаля!

Тут бабка остановила свой пулемёт, в туалет засобиралась. Сумку свою то соберёт, то отставит, то под полку, то под мышку, на меня с подозрением поглядывает и что-то сказать хочет.

— Да вы идите, — говорю, — не беспокойтесь, мамаша. Уже открыто.

— А ты вещи мои постережёшь? — спрашивает бабуля.

— Да от кого стеречь-то, — говорю. — Одни в поезде.

— Вот от себя и стереги, — отрезала, как сбитня, старуха и уковыляла с подсумками.

Ну, мля. Уж вором назвали. Ну, старая, погоди, думаю, засну назло, пока ходишь, и пусть тебя провода слушают. Вернулась как ни в чём ни бывало и продолжает экзекуцию.

— Жизнь у меня, говорю, дяденька, атомная была, я Варвара Семёновна Тупикина, отца-мать не помню, но тоже у меня, как у всех людей, были. Плохо, говорю, помню-то. Что-то в уме вроде мелькат-мель кат, мать ли, отец, на поле, сено ли жнут, огород ли тяпают, а я во цветах, вроде какими- то камушками или чем играю, сквозь костерок на них поглядываю, дымная, пряная. Стрекозы звенят, пчёлы вдоль земли бреют, божьи коровки летают, жуки ползут. Тут запахом земляным вдруг в нос как ударит, разнотравьем голову вскружило, сено перед дождём ой как хорошо пахнет, я и опьянела. Взяла и заснула. Тут гроза налетела, туча во всю поднебесную, ну их, родителей, молоньей-то обоих и накрыло. Почернели все, словно угли, и косы на сторону. Я, видать, только чудом-то и спаслась, заспала грозу, играючи у колодца: молонья в журавель ударила, да и оземь пала, а родителей не пощадила, пробила насмерть. Тишина вдруг такая сделалась, и всё остановилось, как на картине. Иду, одна, дитём-дитя, отца с матерью Богом убило, и я навсегда сирота осталась, с чугунком и журавлём колодезным под небо. Иду, четырёх лет, босая, и реву, и чугунок с картошками, какой в костре в колодезной воде варили, перед собой тащу, и Богу в небо кулаком грожу, а сама то ли с ума сошла, то ли от смерти пьяная. Но чугунок, нет, из рук не выпустила. Так меня с тех пор Чугункой и прозвали, что чугунок горячий, руки все в волдырях, домой притащила, и куда бы ни ехала, везде Чугунка да Чугунка, ровно у меня имени-отчества нет, а какая я Чугунка, когда я всю жизнь Варвара Семёновна Тупикина, передовица труда и мать двоих детей, сынок ещё в детстве помер, и так я до сих пор свою фамилию за собой сохраняю, поскольку нет наследников. Я картошку ту недоваренную родительскую навек запомню, какую сырую в слезах сгрызла, помирать буду, а хруста того яблочного пополам с солёными слезами своими сиротскими не забуду, и чугунок тот тоже везде с собой вожу, с квартеры на квартеру, с прописки на прописку, а больше у меня родительского ничего нету, жизнь у меня атомная была.

Я достал матрац и лёг, положил и ей в ногах, вдруг надумает бельё брать, а старуха всё не унимается, ручьём течёт. Я уж сплю, десятый сон вижу, а она всё журчит.

— Жизнь, говорю, у меня атомная была. Сначала у тётеньки росла, пока та жива была, потом в люди отдали, к женщине одной вдовой, с горбуньей- дочерью и хозяйством огромным. Мать-то её быстро померла, как я пришла, я и не запомнила её. Хозяйство всё к дочке перешло, горбуше. Ну, работала я всё крестьянское: стряпня, по дому, дойка, косьба, огород, навозы из-под коров да свиней тягать, половики ткать, пряжу прясть. Гулять ничего не давала. Есть тоже мало оставляла. Зимой хорошо было, работы меньше, да хозяйка злая: пилит как пила. И ещё бы ей не пилить: молодая ещё, а уже одна, да горбатая ещё во всю спину, вот зло и злится. Так бы ничего женщина, да горб её замучил, мясной такой, упитанный, сама в бане видела, как холодец трясётся, с коня в девках упала, милок катал-катал, да и укатал, а потом и сам укатался: на гулянках в чужой деревне зарезали. Может, и лучше, не перенесла бы изменника, он уж вовсю других на коня подсаживал, пока самого на нож не подсадили. А она красива, видно, смолоду была, раз её, горбунью, в молодом платьице перед зеркальцем застала. Разрумянилась вся, как рябина, как тесто на глазах взошла, и горб вроде поменьше смотрится, и глаза — смеются, флажки в них так и машутся, так и машутся. Смутилась вся, намахнулась на меня, как по злобе, но ударила не больно, увидела моё удивленье на неё, поняла, что понравилась, полотенцем только по щеке и порскнула. Мы с ей подружились тогда, она мне вроде старшая сестра, я младшая, стала ко мне лучше относиться, молока чаще давать, стряпнёй угощать, пельмянями. Мы уж вышивали с ней. Я её крестом и гладью обучала. Песни по вечерам под свечу певали, на сундуке сидючи, ноги подобрамши. Пришёл раз с дальних мест пимокатчик, по селу ходил, пимы катал, к нам зашёл. Ну, зашёл и зашёл, мало ли их ходит. Высокий, чёрный, как цыган, плечи, как у кузнеца, глаз блескучий, влас трескучий. Хозяйка ему: скатай мне, говорит, таки пимы, парень, чтоб жарко от них даже ночью было и чтоб горб у меня от их расправился. Он говорит: а скатаю, говорит, тебе такие пимы, хозяйка, чтоб жарко тебе даже ночью было и чтоб горб на спине начисто изгладился. Только цену возьму за то большую, небывалую: вон ту деваху, что за занавеской прячется, и катать за то пимы буду тебе не мене месяца, может, всю зиму, постараюсь на славу. Худые, говорит, у меня не выходят, сама увидишь, не нахвалишься. Да куды, смеётся, я тебе её отдам, она же не моя вовсе, и ей двенадцать лет только исполнится, дитё ищо. Ничего, подрастёт, говорит, дитё и мне помощница будет, пимокатчицу из неё первую в городе сделаю, вместе пимы катать будем, богаты станем. На том и порешили, меня отдать, он в деревне нашей всем пимы перекатал, и к ней по ночам катать эти пимы наладился, к горбунье-то, горб править, а я слезами умываться, ждала, когда он меня уведёт из дому, сама чуяла…

Да только я ждать до конца не стала, как он горб ей выправит, подхватила узелок и ушла под рождество, снег вот, как сейчас, летел сухим настом, собрала тряпьё, в чугунок свой, что было, побросала, пока они там горб правили, и закинула его к почтарю в санки, в город за почтой отправился, и меня взял на солому. Он, значит, за почтой, а я за им увязалась с узелком, на сене. Куды, говорит, дура, тебе в город, там на таких, как ты, воду возят, баб из них делают. Всё одно, говорю, лучше, чем навоз да ухваты животом тягать, а в городе, может, и выучуся. Зарылась с своим чугунком в сено по глаза да в город тот и приехала. Стужа, январь. Ноздри в снегу. Ямщик меня на почту-то и отвёз, посылки из посылторга нянчить. С ручными машинками, Подольский машинный завод, натаскалась чугунины от пуза, вот тут до сих пор в животе булькает. Жила тут же, при почте, в конуре почти собачьей, пока не отправили по собственному желанию за выслугой лет. Раз под новый год из разбитой посылки мороженое яблоко вытянула, ну и уволили. Спасибо, что шпалы укладывать не послали, сроком не вышла. Потом опять по чужим людям жила, всяку домашнюю работу справляла, шить выучилась, да вот погорели мы с последними хозяевами в избе, плитку включённую они, что ли, на ночь оставили, пробовали на меня спихнуть, да не вышло. Остались мы все зимой в чём были, да с коровой мёртвой, от дыму задохлась. Я только чугунок свой из-под пожарища и выкорчевала. Хозяин злой был, как чёрт, да ещё и дом сгорел, малуха, сараи, разделся до кальсон и ну корову прямо на снегу рубить, мясо готовить, пожарники её насилу за ошейник выволокли и на опила бросили. Рубит её хозяин, а она, как живая, печенью крякает, рубит и приговариват: на-тебе, на-тебе, пусть, говорит, молока теперь не даёт, дак хоть на мясо её изведу, подлую, как жила, так и подохла, комолая. Сам же ей роги за бодливость и спилил, а обзыват. На базаре потом сидел, мясом горелым торговал, меня ещё хотел на это дело подрядить, да я не дура, не согласилась. Ни куска не продал, а от зла вскорости помер. Исчах от гнева…

Куда идти? Только чугунок и советчик. Пришла на завод со своим чугунком, на обрубщицу посоветовали проситься, хорошо платят, говорят, приливы у литья обрубать, шлаки чистить, куды, говорит плораб, тебе в об- рубщицы, молоко на губах не обсохло. Иди, говорит, пока в кульеры на лёгкую работу, бумажки таскать, может, через года два и возьму в горячий цех. А это, говорит, что, — показывает на чугунок. Чугунок, говорю, в воде не тонет, в огне не горит. А я с им и правда, тонула, да вынырнула. Ну, ладно, говорит, ступай, Чугунка. Я и пошла. Опять эта Чугунка. Сначала в общежитие определилась, пожила немного, да с комендантшей не сдружилась, она меня к мужикам командировочным подложить хотела, чтоб деньги ей платили, а мне под имя лежать, я и ушла. Снова в чужие люди жить пошла. Опять за угол по дому от пупа работала, зато на работе отдыхала. Носи, знай, да носи всяки бумаги из конторы в контору, от мужиков только не забывай уворачивайся. Такие задорные, так и норовят за что послаже ущипнуть. Уворачивалась так год-другой, уворачивалась, да на третий год и не увернулась, от парня хозяйского, ох и цепкий был, как весенний клещ. Ни за что не отдерёшь. Так и впился. Мать как из дому, он ко мне, на полати лезет: жмёт, жмёт, сопит как боров, слюну пускат, да что-то в штанах, видно, не ладится. Немного на голову слабой был, отец мать-то, им беременную, колотил да в подпол на исправленье сажал. А она, мать-то его, и вправду гулёвая была, дома лишнюю минутку не засидит. И он туда же, сынок её, в гулянки, сапоги в брюки. Всюду за мной ходит и молчит: я в сарай к телёнку, он за мной, я по воду, он за углом стережёт, я с дровами от поленницы, он под юбку, я в подпол картохи перебирать, он туды же. Так в подполе мы и согрешили, на картошке с редькой, в ногах мыши, я уж стерпеть не могла, мне шестнадцатый год был, ну и уступила. Да и жалко его было, немтыря-то, он совсем бессловесный оказался, что слов никаких не знает. Так и повелось потом, как мать из дому, так он меня в подпол тащит, только в подполе у него и выходило. Отец-то его мать беременную в подполье, говорю, сажал за провинность, вот он из живота и запомнил. Так и прижилась у них, мать его вскоре опять в замуж вышла, в станцию Всехсвят- скую, в Пермску губернию, я и ни разу не бывала, уж померла наверно, а я за немтырём так осталась. Столько потом работ всяких перебывало, мужиков рядом всяких, а я всё с немтырём этим, ровно никого больше на свете и нету. А были красивые, речистые! Так всю жизнь и молчим, хлеб крошим, ни слова с ним не баю, ничего, а поговорить ино так хочется, хоть вой. Богатства тоже не нажила. Чугунок только от хорошей жизни и остался. У меня от слов этих, несказанных, иногда словно запор делается, годами молчу-молчу, а потом как понесёт, так не остановишь. А потом опять молчу, коплю разум. Я и слова-то уж многие забывать стала, сижу с им и ничего не смыслю. Или радио слушаю. А чего по радио-то хорошего скажут? Известное дело, всё лучшее себе оставляют. Ну, выучилась потом я на токаря, на курсы послали, тоже работа молчаливая, в себя углублённая: смотришь- смотришь на патрон этот, как крутится, резец подводишь, ручки наизусть, не глядя, вертишь, ключом тянешь, заготовки в ящик, как чушки, бросаешь. Мы с войны ещё эти гильзы для снарядов, почитай, точили, так и до сих пор точат. Так всю жись и простояла за одним станком да пролежала с одним мужиком: опомнилась, а уж на пенсии. Ни матери, ни отца. Немтырь мой ничего дед, труднолюбивый, тоже уже не работает, каталем на разрезе вагонетки всю жизнь толкал-толкал, теперь валенки или чего подшиват, работу носят, когда косит, без дела не сидим. Когда теплицу стеклить позовут, когда бычка убрать, ну и поросёнка держим, огород, корову уж не могу, в прошлом году последнюю на мясокомбинат сдали, так ревела, корова-то, не поверишь, вот такими, как виноград, слезами, а идти, говорю ей, надо. Она и пошла. Идёт и слезами умывается, верит мне на слово, обе ревём наперегонки. Даже, поверишь, за деньгами теми убойными не пошла, ну их. Бутылку бы если ещё одну дали, тогда ладно, да где уж, теперь на доске почёта не вешаюсь. Специально ходила к проходной, куда! Как обхудную подписала, так и слезай с доски почёта, Варвара Семёновна! Я есть этих своих бурёнок не могу, ни одной не съела, сколько их передержали, а всех сдавали, с горла от этого мяса воротит, а немтырь-то мой ничего, ему всё ничто, знай зубы трёт да шилом шьёт, да на подпол когда поглядыват, головой ки- ват: ну, идём. Так я его от этой проклятой привычки за всю жизнь и не отучила. Живём-то вроде хорошо с им, а не мил, так я и горюю. Чугунок только один и дорог. Может, думаю, зря я от пимокатчика тогда отказалась, сейчас бы уж привыкла, наверно, он видный был, девок одним взглядом успокаивал, горбы правил, пимы катал, а этот что? Только молчать и умеет.

Опять же, дочка от него, такая же бессловесная, тоже молчит всё, как отец, говорила, не ходи замуж за городского, не послушалась, городские-то ледащие больно, картошки для себя не посадят, могилы не выроют, а этот ещё чего выдумал, мужик-то, драться на старости лет, и если бы ещё сапогами али ремнём там, как люди, а то кулаками, это ещё куды пошло, ты её рожал, ты её воспитывал, ночей не спал, на руках её болезни нянчил, роди, а потом дерися, теперь вот совсем вроде уходить собрался, вот мирить еду, разбираться с имя, чёрта лешего не поделили, а тебе едь, Варвара Семёновна, трясися, а деньги какие, и там ещё живи в ихнем Ярославце и им дай, да и внучка, не знаю, помирю ли, а как помирю, то взыщу от них, пусть хотя бы дорогу оправдают, для их же блага ехала, пусть попробуют не отдать, у меня и без них жизнь совсем атомная, я в милицию на них пожалуюсь, пусть только попробуют не отдать, мне деньги самой нужны, у меня нем- тырь дома, билеты-то вот с квитанцией приложу и отчитаюсь, и заплатят, небось, как миленькие, закон на пенсионеров стороне, за постелю только не возьму, а за всё остальное взыщу как по плейскуранту, за чай тоже не возьму, чего не пила, того не пила, лишнего мне не надо…

Долго ещё попутчица моя так про себя жаловалась, сквозь свой и мой сон всё на зиму и жизнь пеняла. Ночью встал, гляжу, старушка моя притулилась к своему багажу, простынку на дерматин голый устелила, но матрац, какой я ей достал рядом, в ногах, так и неиспользованный, лежит, в клубок свёрнутый, и чугунок древний из корзинки закопчённым вороньим боком выглядывает. Тапочки тоже в головах под корзинкой, как надо, ноги как цыплёнок подобрала, лоб наморщила, великомученица Варвара. Глаз впросо- ньях приоткрыла, блеснула им на меня, и опять носом сопеть, сны доглядывать. Проехали Всесвятскую. Наутро народу в Перми подсело, а дальше и вовсе до потолка набилось, дети шумные, крикливые, торговцы с пивом и сладостями, немые с книжками. Старушка моя весь целый день слова не проронила, всю дорогу, поджав губы, с молчаливым упрёком разглядывала городских пассажиров, особенно бойких деток, что бегали по вагону, не жаловала. Ну, и наряды нынешние, ей диковинные, тоже безмолвно порицала. Раз таки не удержалась, высказалась про деваху, обтянутую в чёрные лосины, как в резину:

— Это что за срамота, а? Вся сласть наружу!

Девчонка, вильнув задом, хмыкнула и пошла курить в тамбур. Солдатик за ней.

Дети всё бегают, а бабка злится. Рёв, гвалт, пока один не въехал в коленки торговке хрусталём и не разбил рюмочный набор. Пришлось родителям платить за дебош. Старушка довольно крякнула: вот ведь, всё по-моему получилось, глядите за малыми. И в окошко отвернулась. Навеки.

Наутро засобиралась чем свет. С полночи увязала свои узлы с котомками, сложила простынку, за билетом пошла.

— Да погоди ты, старая, с билетом твоим, ещё не приехали! Успеется! Ты что, командировочная? — отлаяла её проводница, и старуха ушла, поджав губы.

Но беспокоилась, видно, сильно. Всё в сторону купе проводников поглядывала и мне о их проделках взглядом намекала. Там тоже всю ночь праздновали.

Как стали подъезжать, она в окно, как генеральша, выстроилась.

— Это что за башен таких понастроили, в них что, живут? — спрашивает.

— Живут, мамаша, ветчину жуют.

— А там что за копёр?

— Какой ещё копёр, где?

— Да вона, крыша с колёсами.

— Да это не копёр, мать, тоже дом. Высотный называется. На крыше антенны, спутниковые.

— Что, спутники с крыши запускают?

— А то.

— И как вскарабкиваются в такую вышину? Не устают?

— Да не вскарабкиваются, мать, а на лифте ездят. Электричеством поднимается.

— А-а, как на шахте, значит. А я-то думала. Вот жизнь-то, говорю, живи, Богу радуйся. А всё на советску власть жалуются.

— Какая советская власть, мать, ты что, с полки упала? Нету её больше. Вышла.

— А иде она? Вона, флаги-то висят, стало, и власть на месте. Ишь ты, нету ему власти!

— Власть-то на месте, да другая.

— Сам ты другой. Советской власти износу никогда не будет, она вечная.

— Ну, пусть по-твоему. Вон, гляди, старая, носильщики за вагоном бегут. Сейчас выйдем, они тебя обработают.

— Ага, так я им и отдалася, вещи свои жуликам доверила. Толстосумов пусть своих носят.

— Ну, всё, прощай, мать, спасибо за компанию. Весело доехали. Билеты вон носят, не забудь. Перед старым отчитаешься.

— Так ты меня бросаешь, дяденька? А я-то думала, доведёшь ещё. По пути ведь, сам говорил.

— Некогда мне с тобой, дела ждут.

— Ишь, какой прыткой, в душу влез, да и бежать. Не по совести!

— Это чем же я влез-то? Ты в своём уме, старая?

— Как чем? А про жизнь мою атомную слушал? Слушал. Значит, влез. Провожай теперь.

— Ну, правда твоя. Давай котомку.

— Сумку не дам, мало ли чо, у меня там не опилки, чай, а ты так, рядуш- ком труси, чтобы я видела, мне и спокойно.

— Ну, айда, бабка. Ты только в толпе не теряйся, главное. Ничего не бойся, меня держись, куртку мою чёрную с красным видишь? Её и держись.

— Я и не боюся. Только ты быстро-то не семени, у меня щиколки-то не железные, сорок годов ими, как один денёк, за станком простояла, стаканы проточила. А ты меня никуда не заведёшь?

— А что с тебя взять-то?

— Да что. Билеты вот отберёшь или что. Денег, может, подумал, у меня много. Чугунок вот дочке везу.

— А, ну да. За чугунок обязательно заведу.

— Стой-погоди. Дай передохну, куда ты ногами-то, как бригадир, стрекочешь. Задохнулась вся.

— Давай-давай, вон метро уже рядом. Некогда мне с тобой. Сейчас спустимся и поедем.

— Это в подпол-то? В подпол не полезу, — развернулась она и пошла в другую сторону.

— Ну, тогда на такси поезжай, старая, — разозлился я. — Таксист тебя как раз до ногтей и обстрижёт.

— Нет, погоди. А ты меня там, в подполе-то, не бросишь? Я мужикам не верю.

— Не брошу, раз взялся. Только быстрей давай, а то я и впрямь опоздаю.

— А там светло? Лампочки горят?

— Как днём.

— Ну, тогда идём. А на какой горизонт? Не глыбоко? Погоди ещё. Дай вздохну. Хоть посмотрю на Москву-то твою, никогда раньше не видела. А всё одно страшно спускаться, чего-то боюсь. Вдруг там все немтыри-то?

— Ага, губы раскатала. Тебя ждут.

— Ну, погоди ещё, милый, дай воздуху наберу. В первый раз всё-таки. Так боязно!

— Не трусь, бабка, отступать некуда.

Я взял газету. Мы подошли к метро.

Насилу пробрались через турникет, народу утром у касс — тьма. У эскалатора старушка опять заупрямилась:

— На лестницу эту не встану. Пущай остановят, я самоходом спущусь.

— Ага, для тебя персонально эскалатор предусмотрели, правительственный. Ну, оставайся, я поехал.

— Нет, погоди. Я с тобой лучше.

— Вот вставай сюда, Варвара Семёновна, за меня держись. Да дай ты сюда свою корзину!

— Не дам.

Едем, она шатается на своих куцых ножонках, как былинка, но узлы свои держит крепко, никому не отнять. Поосмотрелась, головой качает.

— Куды едем, куды едем? Как курица, на край света потащилась, с узлом, с чугуном. Вот красота-то, скажи кому, не поверят. Никогда я такого раньше не видывала. А министры тут ездят?

— А как же, вон, видишь, сразу два, с золотыми зубами.

— Да то ж цыганы! А это что, под потолком?

— Давай, давай, бабка, то ли ещё увидишь.

Спустились вниз, я её до поезда немного по станции поводил, экскурсию провёл. Она аж прослезилась вся:

— Ну, красота же! Вот куда они денежки-то наши ухлопывают! Аж зло берёт! А все-таки без народной власти такого бы не построили!

— Ох, правда твоя, мамаша.

Приехали на «Киевскую», взяли билеты в пригородных кассах, старушка моя стоит, язык прикусила, только диву даётся. Радио слушает, объявления железнодорожные. В такт головой кивает.

— Ну, все, бабуся, прощай совсем, вон электричку солнцевскую поставили. Мне туда.

— Я с тобой.

— Куда со мной, тебе на другую, до Малоярославца, через полтора часа только будет.

— Тогда жди.

Вцепилась в меня своими востренькими коготками, ни за что не отпускает.

— Нет, мать, всё, отпусти, на работу, ей-богу, и так опаздываю, — взмолился я. Постой тут пока, радио послушай. Как объявят твою электричку, так и пойдёшь вон туда. Не робей!

— Ну, погоди, дай хоть тебя ещё немножечко провожу, не чужие, чай.

— Некогда мне с тобой, всё.

Нет, вцепилась в бок, прямо на себе тащу. Остановились у турникета.

— Всё, стой здесь, бабка. Вот, видишь, щёлка, сюда свой билет вот так заправишь и пойдёшь, как зелёный свет зажжётся. Только раньше не беги.

— Ой, да куды ж я через эту мельницу, она мне все ноги измолотит, и так еле жива доехала.

Я с силой оторвал её и прошёл через турникет.

Она стоит, плачет.

— Ну, дай я тебя, сынок, поцелую на прощание, как я теперь без тебя буду! А то бы подождал?

— Другого попутчика, может, найдёшь.

— Не надо мне другого!

Вот прикипела.

Я, стоя за турникетом, пригнулся к ней, подставил щёку, и она поцеловала меня, перекрестив на прощание.

— Ну, прощай, мил человек, век тебя помнить как своего буду! И ты меня когда-нито вспоминай между делом. Хранись Богом! Хочешь, я чугунок тебе свой дорогой отдам? Дочке везла.

— А на что мне? Я женюсь, мать, пускай жена теперь на микроволновке щи варит!

— Ну, прощай тогда, увидимся ли когда. Вспоминай старуху, жизнь у неё атомная была…

Александр Иванченко. Атомная жизнь. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 4, страницы 223-235

Скачать текст