Поделиться "Наталия Полянская-Токарева. Короткие рассказы"

2,891 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Наталия Полянская-Токарева. Родилась в 1966 году в Ленинграде. Старшая сестра рано пристрастила к чтению, в школу пошла, уже умея читать, писать, считать, всегда считалась девочкой способной, но ленивой. Закончила 25-ю восьмилетнюю школу Невского района (сейчас расформирована) и поступила в педагогическое училище № 1 им. Некрасова. Но вскоре попала в «Сайгон», училище бросила на втором курсе, потому как андеграундно-богемный образ жизни не совмещался с нормальным обучением. Чтобы не посадили за тунеядство, периодически официально работала, в основном секретарём-машинисткой, используя служебное положение для изготовления самиздата. В 1989 году отказалась от наркотиков и в поисках иной жизни уехала в Пюхтицкий монастырь, где была трудницей и где крестила двух своих детей. В 1993 году, после гибели сына, углублённо изучала эзотерические практики (буддизм, шаманизм, синтоизм, даосизм), но от православия так никуда и не ушла. В 2003 году всей своей большой семьёй (муж, трое детей) уехали из Санкт-Петербурга на постоянное место жительства в деревню Ячменёво Печорского района Псковской области. Здесь и пишу свои первые рассказы.

Наталия Полянская-Токарева. Родилась в 1966 году в Ленинграде. Старшая сестра рано пристрастила к чтению, в школу пошла, уже умея читать, писать, считать, всегда считалась девочкой способной, но ленивой. Закончила 25-ю восьмилетнюю школу Невского района (сейчас расформирована) и поступила в педагогическое училище № 1 им. Некрасова. Но вскоре попала в «Сайгон», училище бросила на втором курсе, потому как андеграундно-богемный образ жизни не совмещался с нормальным обучением. Чтобы не посадили за тунеядство, периодически официально работала, в основном секретарём-машинисткой, используя служебное положение для изготовления самиздата. В 1989 году отказалась от наркотиков и в поисках иной жизни уехала в Пюхтицкий монастырь, где была трудницей и где крестила двух своих детей. В 1993 году, после гибели сына, углублённо изучала эзотерические практики (буддизм, шаманизм, синтоизм, даосизм), но от православия так никуда и не ушла. В 2003 году всей своей большой семьёй (муж, трое детей) уехали из Санкт-Петербурга на постоянное место жительства в деревню Ячменёво Печорского района Псковской области. Здесь и пишу свои первые рассказы.

БУРТ

Пассажир, которого мы подобрали возле Моложвы, был лет семидесяти с виду, но одет аккуратно и чистенько, что не часто встречается в Обозерье. Вообще здесь мужчины редко доживают до такого возраста — кого озеро забирает, кого водка. А те, что доживают, не сильно стремятся за собой следить. А этот же был вежлив, чист и даже одеколоном сбрызнут слегка.

— А откуда вы, сами-то? — сразу поинтересовался дед.

— Ячменёвские.

— Чё-то я не припомню таких в Ячменёво, — выражения его лица мне было не видно, он сидел сзади, а голос звучал недоверчиво.

— Да мы лет пять всего как переехали из Питера.

— О! А чего это? Все в Питер, а вы — из Питера… — недоверие перешло в удивление.

— Да надоел город.

— Это да, это понимаю… Я тож в городе не прижился. Сыны зовут, а я — не… Мне здесь хорошо.

— Вот и нам здесь хорошо! — мы с мужем засмеялись.

Вишняково проехали молча. Но дед молчания не выдержал, поёрзал чуть-чуть и спросил:

— А что это у вас тут за агрегат? Миноискатель?

— Да. Вот, приятель оставил на пару дней, по полям-хуторам походить. Много здесь в земле интересного.

— Да… Земля здесь богатая на историю. Где ни копнёшь — всё что- нибудь вытащишь… Вот у нас было здесь однажды, при советской власти ещё, — дед подвинулся к нам поближе, чтобы было нам лучше слышно.

Был совхоз здесь, поля все распаханы, не то что сейчас — всё берёзой да сосной зарастает. А тогда везде пахали, всё сажали да сеяли, всем работа была. А в поле у нас там вот, между Моложвой и Вишняково, холмик стоял, ну, небольшой такой, трактора его опахивали. Сажали там тогда картошку. Год урожайный был, картохи много, вот мы и решили по осени семенную картоху в бурт убрать до весны. А где бурт копать? Вот решили в холме этом сделать — удобно. Стали копать — мать честная, а там костей да черепов — со счёту сбились. Стали звонить в милицию, а там спрашивают — а кости-то какого цвета? Белые, жёлтые или коричневые? Ну, коричневые, говорим… Они опять спрашивают — а черепа-то, наверно, с зубами? Много ли зубов-то на челюстях осталось? Ну да, говорим, с зубами. Э, говорят, милиционеры, это не к нам звоните, это к археологам. Пошли мы в правление, стали оттуда узнавать номер археологов, позвонили.

Там тоже спрашивают и про цвет, про зубы, и что ещё нашли вместе с костями. Ну, мы опять рассказали. Это, говорят археологи, курган. Военное захоронение какого-то там века (уж и не помню какого), вы его закопайте обратно и ничего не трогайте. Ну, мы спрашиваем, дык что, приедете копать-то? Там всякого железа вместе с костями-то много. Нет, говорят археологи, не приедем. Денег нету на раскопки. Да и в самом Пскове ещё поле непаханое, а курганов таких по области – копать-не-перекопать… Не до курганов нам… Ну, так и закопали мы его обратно.

Дед замолчал. Вздохнул тяжело.

— А я б сейчас вот и сам бы копать взялся… Да не понимаю в этом ничего. Образования нету, а без него чего я там накопаю — порушу только. У них же там каждый кусочек ржавого железа чего-то значит, а я ж не разберусь, чего ценно, чего нет. Курганов-то этих у нас вон сколько. И в Круппе, и в Моложве, и в Борке Зимнем. Только не надо никому… Эх, что говорить- то? — в голосе его явно слышалась досада и тоска.

—Ты, сынок, мне здесь, в Песках, останови. Кума у меня тут, навестить пойду, — он засмеялся. Мысли о куме его явно веселили. — Ну, спасибо вам, будьте здоровы!

Дед вылез из машины легко, поправил шапку и неожиданно бодрой походкой отправился в сторону деревни.

Остаток пути мы с мужем ехали молча, и было обоим ясно, что не о чем здесь говорить…

ПЛЕННЫЙ

Недалече от нашей деревни, не доезжая до Городища, в лесу возле дороги есть могилка. Ржавенькая оградка, ржавенький железный крест. Таких крестов я видела множество на старых деревенских кладбищах. А тут — посреди леса. Несколько лет мы ездили мимо неё, собирали грибы возле, не зная грустной истории того, кто там захоронен. Расспрашивали местных бабулечек, но они ничего внятного сказать так и не смогли, пока не спросили у Миральды, чей дом стоит на въезде в нашу деревню.

Миральда и её семья — «сето», это местная национальность, со своими традициями и культурой. Их немного, всего несколько тысяч, но они тщательно сохраняют свою национальную самоидентификацию, приезжают сюда, в «родовое гнездо», привозят детей и внуков, чтобы те не забывали, откуда их корни. Живут они, преимущественно, в Эстонии, говорят и пишут по-эстонски, но при этом исповедуют православие. В Россию приезжают всё реже, потому как очень дорого, даже для большой Миральдиной зажиточной семьи уже накладно стало приезжать на родину предков. Экономический кризис и политические амбиции Эстонии серьёзно сказались на возможностях. Но дом продавать они не хотят, в надежде, что когда-нибудь политики договорятся и станет проще приезжать туда, где осталось сердце.

Но вернёмся к могилке.

Во время Второй мировой, когда немцы уже оккупировали эти края, эстонские эсэсовцы раздавали батраков (читай — рабов), из числа русских военнопленных. Взяли себе работника и Миральдины родители. Достался им раненый молодой мужчина, которого они всей семьёй лечили сначала, прежде чем он стал способен работать. И, несмотря на хорошее отношение к нему хозяев (зная Миральду, могу быть уверена, что это действительно так), он всё время думал о побеге. Дважды сбегал, и дважды его ловили немцы и возвращали к хозяевам. На второй раз, прежде чем вернуть, ему прострелили ногу, чтобы и не пытался больше. Миральда с сёстрами снова ухаживали за ним, лечили как умели, но однажды утром нашли его в сарае — повесился он на вожжах, не выдержав мысли, что ему уже к своим не выбраться…

Похоронили его в лесу, недалеко от дома. После окончания войны Миральдины родители разыскали его жену и написали ей письмо. Но то ли из- за того, что не очень хорошо они знали русский язык, то ли просто жена- сибирячка неправильно истолковала слова «жил в нашей семье», в общем, она отказалась ехать на могилу к мужу, посчитав, что раз уж он завёл в плену себе другую семью — пусть они за могилкой и смотрят. Объясниться они так и не сумели. И до сих пор раз в год Миральда и её сёстры прибирают старую могилку.

Узнав об этой грустной истории, девчонки мои по весне, как снег сойдёт, тоже стали приходить туда, сметать хвою и прибирать сухие ветки, рассыпая зёрна для птиц, чтобы помянули перед Господом раба Божьего, не вынесшего позорного плена.

УШАСТИК

Живёт в нашей обозерской деревеньке Киршино мужичонко. Так себе мужичонко, неважнецкий, прямо скажем. И глаза залиты вечно, и говоро- чек невнятный, но сердце у него доброе и к зверушкам лесным расположенное. Кличут его дружбаны- приятели промеж себя просто Толик. Хотя и отчество у него есть, и красивую фамилию Розов носит.

Подобрал однажды Толик в лесу косулёнка, то есть мелкого детёныша косули, мамку которого подстрелили доблестные браконьеры. Взял к себе домой и стал воспитывать, как собственное возлюбленное чадо. Кормил из соски, спать клал с собою вместе на топчанчик в веранде. Топчанчик тот на веранде поставила его законная супруга на тот случай, ежели непутёвый муж шибко напьётся, дык чтобы не волочь далеко было. Кинула его на веранду — и порядок.

Так вот. Рос косулёнок, рос и вырос в здоровенного козла. Звали его жители деревни Ушастиком. На шею ему повязали красную косынку, чтобы все знали, что зверь не лесной, а вполне себе домашний. А так как навязывать на верёвку лесную гордую животину хозяин считал недостойным, то Ушастик свободно разгуливал везде, где ему вздумается, к ночи возвращаясь домой — к Толику на веранду. Понятное дело, что больше всего любил Ушастик пастись в чужих садах и огородах. Деревенские поначалу терпели, а со временем начали гонять обнаглевшую животину. Но сады и огороды — это мелочь, хуже пришлось велосипедистам, коих немало по Киршино разъезжает. Козёл вошёл в возраст, отрастил вполне себе оленьи рога и стал качать права — он-де вожак в стаде. А так как других рогов, кроме велосипедного руля, он в округе не нашёл — начал выяснять отношения с велосипедами. Народ стал роптать. Прижатого к стенке мужичонку вынудили привязать буйного сынка. Ушастик загрустил. Толик люто запил.

И вот в один из дней пришёл к нему дружбан, на предмет позвать опохмелиться. Стоит у калитки, орёт. Жена из сарая ему отвечает — спит, мол, окаянный на веранде, иди буди, коли надо… Дружбан на веранду заходит и видит — лежит под одеялом, забывшись беспокойным сном, Толик. Сверху торчит его голова, а внизу… из-под одеяла… — козлиные копыта. Охнул дружбан, осел, перекрестился, будить не посмел, похмеляться передумал, а решил твёрдо — всё, завяжу!

Откуда ж ему было знать, что под одеялом с Толиком и Ушастик спит…

Через некоторое время оленя всё же куда-то увезли. Куда — никто не знает.

ЖИВУЧАЯ

«Сама-то Люська родом из Заходов», — рассказывала мне соседка Гордеевна, присев на чурбанчик возле поленницы. «А к нам в деревню она к Павлу поселилась, ну, ты его помнишь, застала ещё. Который в Богданова (местная псковская психушка, куда кладут на вечную койку) помер пару лет назад. Они расписаны не были, просто сошлись да жили. А Игорь, сынок Люськин, всё по тюрягам ошивается. Вот он-то Павла по пьянке и прибил, что его сперва в больничку, а потом уж в Богданова, потому как овощ уже, не жилец, а кто здесь за ним присматривать будет? Люська? Да за ней за самой смотреть нужно, вон, ссытся уже….» Речь Гордеевны была куда как более красочная, но настолько нецензурная, что приличных слов там даже как-то и не заметить… Пожалуй, кроме имён собственных, их и не было. Поэтому позволю себе вольный цензурный перевод.

Люська — существо с первого взгляда неопределённого пола и неопределённого возраста, но при ближайшем рассмотрении становилось видно, что она всё-таки женщина с необычайно умными и ясными для алкоголички глазами. Говорила она мало, тихо, но как-то резко, отрывисто, словно выплёвывала слова через пару чудом уцелевших зубов. Близко к ней стоять было сложно, вонь просто ужасала. Летом Люська ходила «в грибы», сдавала собранную лисичку Гордеевне за самогонку и еду. Осенью и весной — собирала в болоте клюкву, зимой зарабатывала непонятно чем, но за самогонкой ходила регулярно. Передвигалась медленно, пошатываясь, как привидение, никогда никуда не спешила. Да и куда ей спешить-то?

Пару раз в дом к ней прибегали взмыленные пограничники: собаки на границе брали след нарушителя и он приводил к Люськиному дому (такой след и без собак можно взять). Она честно признавалась, что ходила через границу лисичку сдавать, потому что Гордеевна «слишком мало денег даёт за лису». Погранцы ругались, требовали заплатить штраф или грозились упрятать её в кутузку, Люська вяло отбрёхивалась: «Да чё найдёте — то и берите, нету у меня ничего! Хотите, вон, дрова берите…», — махала рукою в сторону трёх дежурных поленьев, принесённых из лесу. В доме у неё действительно не было ничего, кроме развалившейся старой мебели и кучи грязных тряпок. Даже алюминиевые ложки были сданы беспутным сынком на цветмет. В кутузку погранцы брать её не решались — вся застава провоняет, так и уезжали ни с чем.

В деревне Дальнево у Люськи жил брат — Бориска. Дом у Бориски был покрепче, печка цела, и через пару лет после смерти Павла она с сыном перебралась к брату. Гуртом теплее…

В один из ноябрьских дней, когда ночью уже подмораживало, а днём было ещё в плюсе, Люська ушла с сыном Игорем в болото за клюквой. К вечеру Игорь вернулся один, буркнув, что мать где-то в болоте потерялась.

Нашли её через четыре дня. Ещё живую. Она не могла ни шевелиться, ни говорить, даже не стонала. Четверо суток в болоте без движения, когда по ночам уже до минус пяти! Деревенские мужики притащили её к Бориске, положили на матрасик и поехали за священником, чтобы соборовал умирающую. Отец Николай, наш приходской батько, тут же собрался и приехал — он никогда не делал разницы между теми, кто в церковь ходит, а кто нет. К тому моменту, когда батюшка приехал, Люська уже только глазами моргала изредка.

Соборование началось. После первого помазания болящая стала розоветь. После второго — взгляд стал осмысленным и ясным, как прежде. А к концу соборования она уже смогла сама перекреститься и даже шевелила губами, повторяя молитву вслед за всеми молящимися! Весть о чуде разнеслась моментально. Соседи побежали за фельдшерицей, а та уже вызвала скорую —

Люську увезли в больницу.

Четыре дня она пролежала в реанимации, потом её отправили в ту же Богданова, где она прожила ещё полгода. Говорят, перед едой крестилась до самого конца. Хотя, может, и врут…

Игорь вскоре после смерти матери опять сел в тюрьму за мелкую кражу. Бориска помер этой весной. А люди до сих пор рассказывают о том, что «живучую» Господь вон как перед смертью помиловал…

А НУ ЕЁ В БОЛОТО

По утрам в деревне тихо-тихо, туманно, птицы уже не орут, как в начале лета, только иногда где-нибудь что-то пискнет, да скотина замычит, за- мемекает, когда её в поле выгоняют. Сонные матюги Гордеевны, которая навязывала своих овец в поле, были слышны далеко, и гармонии природной не нарушали, а только придавали деревеньке более обжитой вид.

В такое вот благостное августовское утро и пришёл к Гордеевне Сашка.

Сашка жил на хуторе в двух километрах от дороги, гордо звал себя казаком, лихо жрал самогонку и так же лихо махал плетёной нагайкой, пугая местных бабулек. В деревне его недолюбливали за гонор и склонность взять то, что он посчитает «ничейным», — разорял он дома местных эстонских дачников, которые, в общем-то, и есть аборигены, но при развале Союза остались жить в благополучной Эстонии, а в родовые гнёзда прилетали только на лето. Он с дочкою Ниной появился в этих краях в начале девяностых, переселился из Казахстана, где, по его словам, был «геноцид казачества», завёл себе сожительницу Галю и почему-то был уверен, что ему все в округе должны, потому как он казак. Через некоторое время дочка от него сбежала, слишком уж пил гоношистый папаша, и хозяйство Сашкино, которое дочка и вела, почти совсем умерло, осталась только одна полудохлая корова.

Так вот пришёл Сашка к Гордеевне в то утро пьяный и весь в слезах.

— Нинка, Нинка… — плакал он навзрыд, — вызывай милицию, Нинка…

— Чё случилось-то?

Разговор был, конечно, совсем другими словами, но, щадя чувства людей, невиновных в этой истории, я обязываю себя использовать благозвучные выражения.

— Галя моя, Галю… — рыдал Сашка.

— Да чё Галя-то?!

Вытянуть из рыдающего Сашки что-то внятное было очень сложно, и Гордеевна вынесла ему полстакана самогона. Он выпил, сморщился, на выдохе решительно произнёс:

— Утопил я Галю!

— Где?!

— Да в болоте. Вызывай милицию, Нинка!

— А как утопил-то?

И Сашка, заправленный самогонкой, стал путано рассказывать.

Накануне взяли они с Галей две полуторалитровые бутылки самогонки в соседней деревеньке. Одну нёс Сашка, другую — Галя. И, чтоб сократить дорогу к дому, решили идти напрямик, через болото. Понятное дело, что к бутылкам и Сашка, и Галя по дороге несколько раз приложились. Сашка хорошо помнил, что до болота они дошли, а вот что дальше… Утром проснулся дома, а Гали нету. Побежал к болоту, покричал — какое там… Нету! И решил, что он вчера её, видать, утопил — ссорились они по дороге шибко. С горя допил он остатки самогонки и пошёл, рыдая, сдаваться.

Гордеевна рассказом прониклась, заперла Сашку на сеновале, чтоб не сбежал, и позвонила участковому. Участковый приехал к полудню и приступил к допросу уже слегка проспавшегося подозреваемого. К этому времени подъехал на тракторе ещё один житель соседней деревни — Мишка.

— Так где ты Галю-то свою утопил? — вопрошал участковый.

— Не помню, — повесив голову, бурчал Сашка.

— А как ты её утопил?

— Да не помню я… — голова опускалась всё ниже.

— А ты её вообще — топил?

— Да не помню я ничего! Помню, что она бутылку вторую почти вполовину выжрала, я и наорал, что дома-то пить будем? — в голосе послышалось отчаяние.

— Так… Ну, а где это всё было, то, что ты помнишь, показать сможешь?

— Да там… У болоте.

— Так, может, Галя там, «у болоте», и спит?

— Да я кричал — не вышла…

— А где кричал?

— Да у дома…

— Так, может, она на другом конце болота, где вы заходили?

Сашка встрепенулся. Мысль о том, что Галя жива, его взбодрила и придала сил.

— Так надо ж искать! Да я! Да я корову отдам тому, кто найдёт!!!

Услышав про корову, сосед Мишка встал и пошёл заводить трактор:

— Залазь в кузов, показывай, где в болото заходили!

Вся компания вместе с участковым влезла в кузов и поехала к болоту.

Минут через двадцать дорога кончилась, начались кочки.

— Ну, показывай, где вы тут ругались? — Мишка за корову был готов перепахать всё болото.

— Да вон там, где берёзки… — Сашка махнул рукой в направлении едва видной тропинки, по которой, по всей вероятности, ходило только лесное зверьё.

Мишка, матерясь, дошёл до берёзок, набрал побольше воздуху в лёгкие и затрубил, что твой лось, на всё болото:

— Га-а-аля-а-а-а!!!…

— Чё орёшь, тут я… — высунулась из-за берёзки белобрысая Галина голова. Она мирно проспала всю летнюю ночь и половину дня на кочке, просыпаясь лишь затем, чтобы сделать глоток из бутылки.

— Ну, Сашка, отдавай корову, — ржал довольный Мишка. Участковый зло поглядывал на часы — столько времени потерял впустую. Гордеевна полезла обратно в кузов трактора.

— А ну вас всех! В болото! — увидев, что бутылка у Гали пуста, Сашка не смог сдержать своего разочарования…

Корову Мишке он так и не отдал.

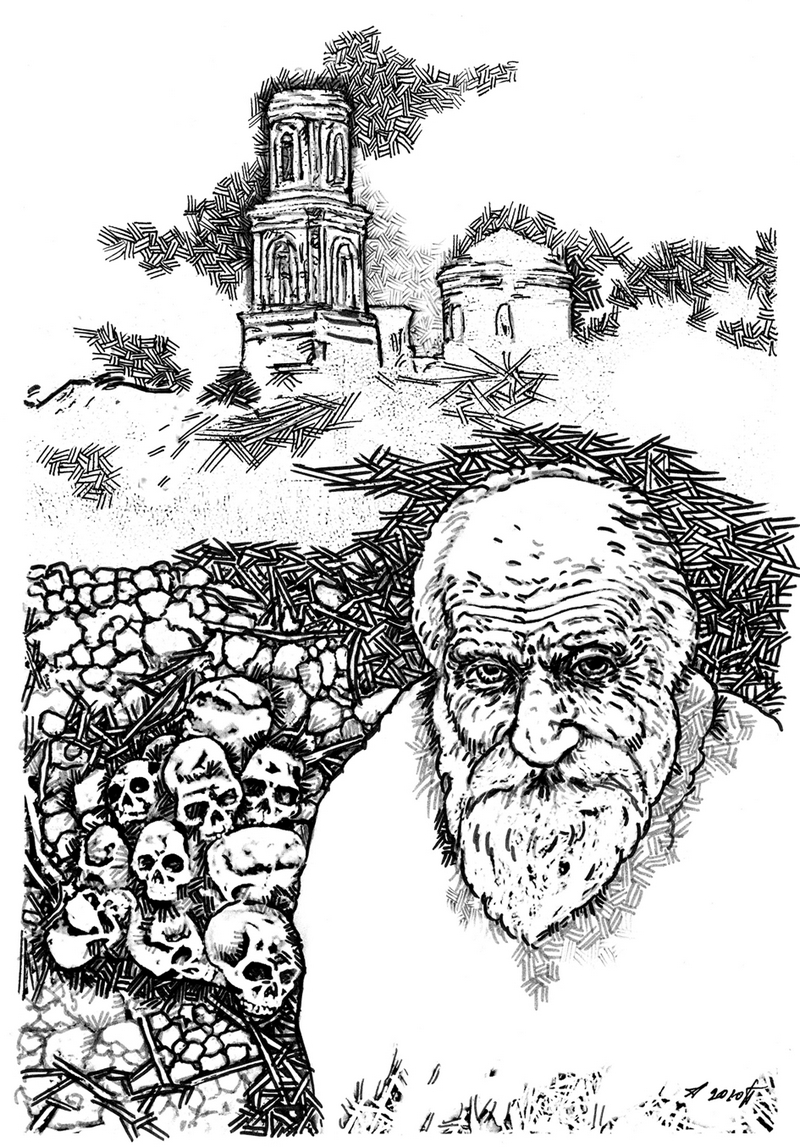

Рисунки Алексея Белокурова, Москва

Наталия Полянская-Токарева. Короткие рассказы. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 4, страницы 236-243