Поделиться "Юлия Валиева. Это значит лишь то, что значит. Публикация Т. И. Ковальковой"

2,628 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

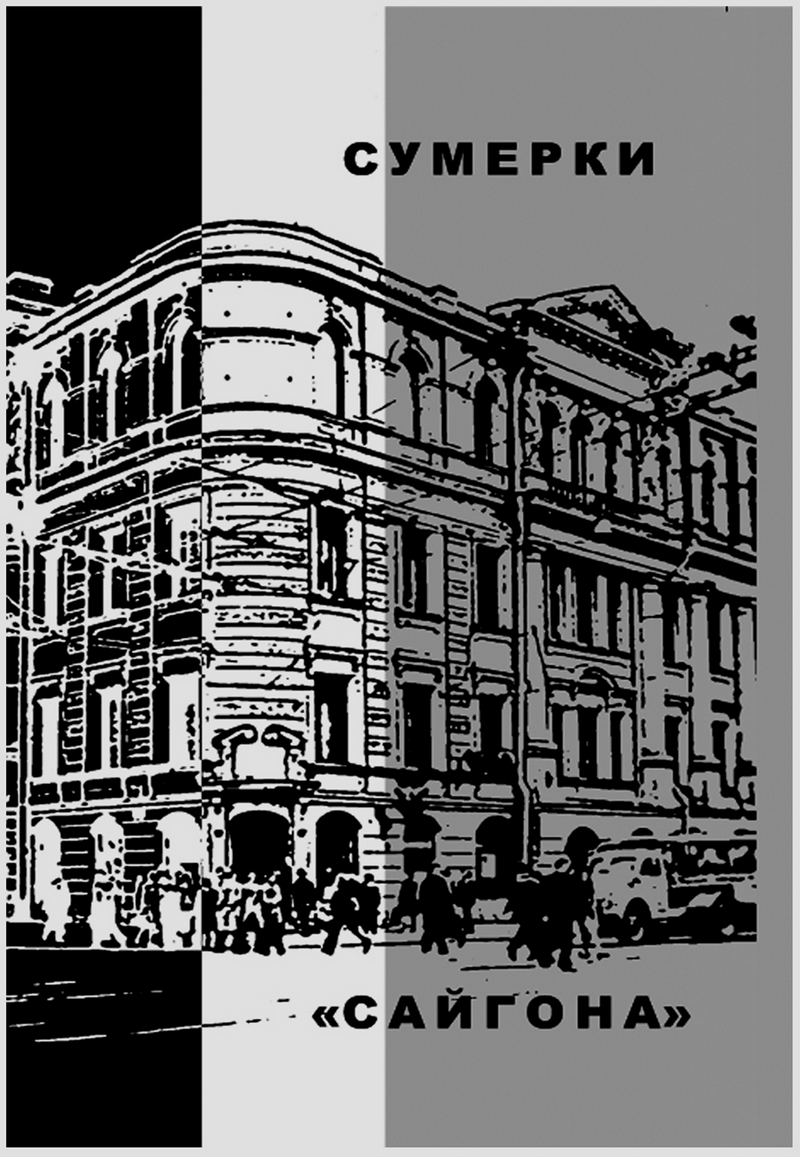

В феврале 2009 года флигель Фонтанного дома не мог вместить всех, кто пришёл на презентацию книги «Сумерки „Сайгона“», подготовленную литературоведом Юлией Валиевой. Выход этой книги ознаменовался явлением «сайгонавтов» городу и миру!

Из отдельных потаённых мест, хорошо известных в различных узких кругах, вышли на большую тропу Литейного проспекта практически все, кто имел хоть какое-то отношение к бурной культурной жизни кафе общепита «Сайгон» в 1960-е – 80-е годы. Это около пятисот человек. По меркам зрелища пятьсот зрителей — это мало. А что если это не зрители, а участники, — тогда очень много, если учесть то обстоятельство, что это в основном люди пятидесяти-шестидесяти лет и «Сайгон» воплощает их героическую, весёлую и драматическую одновременно, юность. Ничто, как видно, не забыто!

Цветные вкладки к текстам Юлии Валиевой «Это значит лишь то, что значит»

Организаторы вечера постарались сделать так, чтобы никто не был забыт. Давали возможность выступить с речью или декламацией всем, оставившим след в истории. За покойных друзей — поэтов Виктора Кривулина (который буквально проживал в «Сайгоне» около трёх лет) и иногда захаживающего туда Олега Охапкина, да и за себя лично предстательствовал поэт Владимир Эрль. Он был эффектно эпатажен, как всегда: утончённовосторженной речью, экстравагантной внешностью — ранее шляпой и мюнхаузеновскими усами, ныне — архиерейской седой бородой. Вспоминали поэтов Бориса Куприянова (ныне протоиерей) и неуловимого Виктора Ширали. Слово дали и поэту Евгению Вензелю, который вначале его взял, но, глотнув из припасённой фляжечки и изрядно подумав, бросил его (слово) вместе с антологией почти что на пол. Что вызвало бурные аплодисменты «сайгонавтов».

Отдали дань и первому исследователю этого культурного явления журналисту Татьяне Ковальковой, подготовившую в 1988 году телефильм «Что такое „Сайгон“» для флагманской программы «Пятое колесо». Материалы этого фильма все, без исключения, перешли в печатный текст, даже те, которые в этом телефильме не прозвучали. Так, не показался в 1988 году интересным сюжет с Сергеем Курёхиным или с французским министром Мишелем Пантоном. Но время всё расставило на свои места.

К моменту закрытия официальной части прибыл Виктор Колесников, иначе Колесо, и спел в микрофон песню. Его ослепляли вспышки фотокамер настолько, что он не мог не почувствовать себя настоящей «звездой подполья».

Вечер мирно и радостно окончился буфетом, групповыми соображениями в сумеречном саду Фонтанного дома, а для рано покинувших собрание — кухонными посиделками, как и двадцать лет назад.

Каждый унёс с собой книгу в восемьсот страниц, на ходу просматривая страницы о себе. Сто пятьдесят авторов воспоминаний получили её в знак благодарности за участие, остальным пришлось купить за тысячу рублей. Сейчас её тираж всего пятьсот экземпляров. Популярность темы даёт надежду, что будет ещё и дополнительный.

Книга уникальна, так как под одной обложкой удалось описать завершённое во времени явление. Опрошены все главные свидетели, включено и описано всё, что было сделано предшественниками по этой теме, со всем научным аппаратом в приложении. Это лучше, чем энциклопедия, за которой жизнь только угадывается. В этой книге, при всей информационной насыщенности, — жизнь бьёт ключом. В ней слышны голоса участников, с их личными интонациями, аккуратно сохранёнными вдумчивым собирателем и талантливым литератором Юлией Валиевой. Ей мы и предоставляем слово в качестве званого гостя нашего альманаха.

ЮЛИЯ ВАЛИЕВА О СЕБЕ

— Меня воспитывал дедушка. Он был директором школы и учителем математики. Бабушка тоже преподавала — музыку. Она умерла, когда мне было три года. Фамилия у меня от отца, он был родом из Мартука, это Казахстан. Его семья наполовину татары, наполовину казахи. Бабушка по отцу владела персидским языком и другими восточными языками.

Мама познакомилась с отцом на военном корабле, куда её как инженера по связи отправили в командировку, а отец тогда там служил. Он был бунтарского нрава и частенько сиживал на гауптвахте. Этим он её, наверное, и покорил… Но они рано расстались, потому что отец был любителем выпить. Мама была воспитана так, что работа — это главное в жизни, поэтому я оставалась дома с дедом. Когда я родилась, он сказал, что уходит из школы и будет меня нянчить. Годика в три он научил меня игре в покер и в шахматы. Дед рассказывал мне бесконечные истории. Он сочинял с ходу, все его истории были про меня и начинались так: «И вот Ю отправилась в путешествие…» Каждый день было новое путешествие, с большими авантюрами.

Я помню себя ещё в коляске. Может, это глупо прозвучит, но помню своё первое ощущение в жизни — это тошнота. Я помню, как лежу в коляске, как она качается и насколько это неприятно. То ли мир тошнило от меня, то ли меня от мира. Второе воспоминание относится ко времени, когда я только начала ходить. Было начало зимы. Меня вынесли на улицу и поставили на ноги. И тут по дорожке ко мне навстречу побежала девочка, одетая в белую шубку. Она была немногим больше меня, но очень сильная и крепкая, и приближалась ко мне, как самонаводящаяся ракета. Я была её целью, и её природная мощь развивала фатальную силу. Мне не устоять, и я покорно оседаю в сугроб.

Дедушкины рассказы, в которых я могла «управлять» сюжетом, я предпочитала традиционному кругу детского чтения. Популярных у сверстников Дюма, Майн Рида и Джека Лондона я не читала и познакомилась с ними только в юности. Среди любимых книг детства — «Старик Хоттабыч», главный герой которой ассоциировался у меня с образом деда. Собственные же тексты появились ещё в детсадовском возрасте. Первое стихотворение я сочинила летом, у родственников на даче. На «тихий час» меня оставили одну, а поскольку я никогда не спала, то слушала радио — звучали томные романсы в исполнении Анны Герман. «Ужасные» с моей позднейшей, юношеской точки зрения. Я сочинила нечто такое же любовно-томительное, в драматической манере. Ежедневную бесконечность «тихого часа» нужно было чем-то заполнять, и я стала проводить это время в увлекательном занятии — представлять себя чем-то. Например, что я — гвоздь в стене. Представляла, как я сижу в стене, как это невыносимо. Потом мне казалось, что я лампочка. Боже мой, что же будешь делать: смотреть сверху вниз, сидя в стеклянной оболочке. Как ограниченно её существование! Возможно, я вспоминала какое-нибудь своё сотое перерождение. Процесс отождествления себя с чем-то или собственной идентификации затягивал. В силу своего воображения я легко могла представить любую ситуацию и войти в неё так, что она становилась реальностью. Долго я не могла сжиться со своим именем. Я приходила в детский сад и называла себя Катей. Под именем Кати я «продержалась» две недели, пока меня не «раскусили». Я «подправила» и некоторые биографические детали: так, я всем говорила, что у меня мама повар, хотя она была инженером, и строила планы на будущее — убежать с бродячим цирком. После полдника я тренировала девочку из группы — крутить на животе обруч, готовила с ней номера, чтобы вместе бродить по свету. И вот так я жила, пока меня не вывели на чистую воду.

Иногда, собираясь на лекцию, я думаю: «Боже мой, как не хочется сегодня разыграть из себя лектора». Мамой я тоже себя никогда не ощущала. Мы с сыном, скорее, друзья, хотя знаки почитания, конечно, есть. Статусные отношения жена-муж у меня и подавно не получаются.

Очень много мне дал клуб «Дерзание». Я ходила в кружок поэзии к Нине Алексеевне Князевой. Часто занятия проходили за её рассказами. Она пересказывала нам скандинавские мифы и многое из классики. Но не просто сюжетную канву. Она подавала события от лица какого-нибудь персонажа, например, «Войну и мир» — от лица княгини Марьи. Нина Алексеевна приносила нам кофе из «Сайгона» в термосе, винегретик из «Гастрита». И всегда чувствовала, кому что нужно. Помню, я писала жутко безграмотно, что было связано, отчасти, с тем, что в происхождении слова мне виделись фантастические варианты. Например, я могла написать «дедство» через «д», потому что меня воспитывал дед, и я была совершенно уверена в своей правоте. Когда надо было сдавать выпускные экзамены, я поняла, что не сдам и вряд ли смогу куда-то поступить. И вот однажды Нина Алексеевна говорит: «а скажи-ка, как пишется слово „говно“?» Я страшно удивилась. Во-первых, потому, что таких слов я вслух не произносила никогда, мне вообще не свойственно было употреблять вульгарную лексику. Во-вторых, действительно не знала, как оно пишется. И тогда она мне рассказала лингвистическую быль о том, что когда некоторые исследователи предложили произвести реформу русского правописания, то правописание именно этого слова прекратило все споры. Реформа не была произведена. Ведь правописание отражает этимологию слова. Этот аргумент мне запомнился, и дело сдвинулось с мёртвой точки.

Время «Сайгона» для меня пришлось на школьные годы, девятые- десятые классы (1982-1984). Это было время чтения. Дело в том, что к окончанию восьмого класса уровень моего образования желал лучшего. Я училась на Охте, в школе-восьмилетке, созданной для детей из заводских семей, дальше ликбеза дело не шло. Когда я после восьмого класса перешла в другую школу, то обнаружила, что половину слов, употребляемых преподавателями, я просто не понимаю. Благодаря «Сайгону» я узнала, что есть «Академкнига» на Литейном. Как раз в то время стала выходить серия «Памятники Востока», с переводами «Махабхараты», затем «Упанишад». Так постепенно пошло увлечение восточной философией. Тогда же я познакомилась с творчеством обэриутов.

Когда я окончила школу, то поступать не стала, а уехала с хиппи на Гаую, под Ригой, и в путешествиях провела всё лето. А затем, поскольку мне хотелось заниматься чем-то стоящим, я устроилась в Первый медицинский институт санитаркой в приёмном покое. Надо сказать, что из всех моих многочисленных работ именно эта принесла мне наибольшее удовлетворение. И до сих пор я иногда жалею, что не стала заниматься медициной. Я как-то всё время ощущаю, что занимаюсь чем-то не тем. Но уже поздно метаться. К тому моменту у меня родился сын, Пётр. Это был очень творческий период, и о поступлении мне думать не хотелось. Потом я увлеклась латиноамериканской поэзией, и возникло желание получше разобраться в этом. В университет я поступила… с восьмого раза, дальше сочинения дело не шло. За это время поэты Перу уступили место У Блейку, У Уитману, Т. Элиоту. Благодаря случаю я всё же проникла в «заветные кладовые» на Университетской набережной.

В университете я занялась обэриутами. Тогда, в конце 1980-х, они ещё были мало исследованы, а это манило. Впервые я прочитала Хармса ещё в сайгоновские времена. У моего друга детства Димы Вострова хранился огромный самиздатовский том с перепечатками Хармса, толщиной в пол- метра. Он использовался в качестве пуфика — для конспирации. Тогда, прочитав Хармса, я не поняла, как к этому относиться. Этот вопрос меня мучил ещё в детстве, когда мне читали Пушкина. Я его не могла воспринять. Вот Лермонтов, романтики, символисты — это всё было моё. У Пушкина меня раздражал случайный, как мне казалось, элемент текста: подружка — где же кружка… Что это за бессмысленная рифма, которая подбирается только по звуковому подобию, и вот так движется сюжет? При чтении Хармса и Введенского передо мной встал тот же вопрос — о присутствии в тексте случайного элемента. В университете, перечитывая обэриутов, увлеклась проблемой смысла текста: из чего он складывается, от чего зависит наше приятие или неприятие текста, почему текст становится для читателя бессмысленным? Именно это вопрос определил мой интерес к поэзии Александра Введенского, подписывающегося псевдонимом «Авто-ритет бессмыслицы». Но чтобы ответить на вопрос, что такое бессмыслица, надо понять, что такое смысл. Бытовая трактовка бессмыслицы: чепуха, чушь и т. д. — не выявляет сути. Один из близких друзей Введенского, философ и музыкант Яков Семёнович Друскин — они были соучениками по школе — говорил, что бессмыслицу Введенского нужно определять через понятие «соборность». Он понимал бессмыслицу Введенского как положительную категорию, как совершенно иной уровень коммуникации между текстом и реальностью, когда знак тождественен означаемому, слово тождественно предмету.

Есть такие тексты, как говорили обэриуты, похожие на иероглиф. Другой друг Введенского Леонид Липавский говорил, что иероглиф — это то, что нельзя увидеть глазами, услышать ушами, то, что ты ощущаешь от сверхчувственного, но выразить в слове не можешь. И с помощью этого слова «иероглиф» они и пытались объяснить поэзию Введенского. Когда я стала заниматься Введенским, вскрылись темы, которые не только увлекали филологическими задачами, но и возвращали к вопросам, волновавшим меня саму в юности, в т. ч. изменения сознания. Поэзия фиксирует изменившееся сознания, язык поэзии способен, как воронка, затянуть в поток превращений. Моя повесть «Шум времени», которая напечатана в книге «Сумерки „Сайгона“», написана по ощущению тех — сайгоновских лет. Именно тогда пришло ощущение, что категория пола: женского, мужского, совершенно не относится к категории сознания. Мне хотелось выразить мысль, что сознание находится в других категориях, нежели телесность, что реальность не охватывается четырёхстенным миром. Также в прозе меня интересует минимализм и та область, в которой фикциональное и документальное трудноразличимо.

Я сейчас мало читаю философской литературы. Для меня это было насущным в юношеские годы. Кроме того, у меня перед глазами пример одного из ближайших друзей, который не выдержал испытания книжным знанием. Он выбрал для себя буддийский путь, путь воина, отрицания условностей, поиск своей самости. Но привело это к тому, что он стал, наоборот, бояться всего: стал бояться мира, себя, окружающих, и сломался на этом пути, заболел и сейчас прикован к постели. И его пример мне показал, что когда книжное знание становится искусственным путём, лучше отойти от него, больше доверять себе и обстоятельствам, которые тоже не случайны.

ЮЛИЯ ЛИ (ВАЛИЕВА)

СТИХИ

* * *

Красное платье,

грязная скатерть,

бронзовый куст.

Люди витают над кромкою моря.

Море густое блестит.

Красное платье морем залито.

Красная грудь

в облаке мятом

видима чуть.

Люди гуляют

в облаке длинном

чинно и грустно.

За руки взялись,

в море вступили чинно

и грустно.

Красное платье

в брызгах. Песчинки

липнут к подолу.

За руки взявшись,

облако двигаем головами.

Красные груди

в белых песчинках

еле заметны.

Грязное море

каждое слово

глушит волною.

Мы за столами,

люди гуляют

чинно и грустно.

Красное платье

где-то мелькнуло

старым испугом.

1986

***

Так вышел

как дождь безудержный —

и сразу оземь.

Сумку из дверей

не вытащить —

застряла

в кустах оттаявших

и бодрых.

Скрип медяка

о грязное стекло

киоска,

и — сизый выдох

в

вянущие флаги.

Так просто —

выйти из квартиры спящей,

заляпанной

разлившимся рассветом,

и сытому толкать телегу в гору,

разбить кувшин и —

выбежать из комнаты,

тащиться вдаль с расколотым сосудом.

Он вышел,

сумку вытащил,

устало дёрнулся,

перешагнул

качающийся флаг

в блестящей луже.

Так выйдя из —

едва вошёл

и снова услышал голос —

протянул ответ.

Прощальная ария

В ответе ль ты, стареющий мой друг,

что ты потеешь, вянешь при лобзании,

во сне кричишь, ругаешь грязно кинематограф,

запах изо рта, парад камней, названия журналов.

Ты ль виноват, что утром спать так сладко.

И женщина с косой, и Геродот, кровать

по качеству вторая — всё не важно,

пока не выльется положенная чаша существований.

Так вот, пока ты спишь,

я сад камней гранитных посещаю.

Парад камней, зелёных хохолков, этрусских ваз…

Кто он? Кто — я? Ты эллин или сакс?

В разгадке имени — чистилище умов.

Кто ты теперь, мой друг: Иван, Андрей, Иосиф, Саваоф?

И лист травы, огубленность цветка.

Разгадку кто ответил на лету, просвиристел,

шепнул, перст приложил ко лбу?

Быть может, я твою прозрачность пью

из толстого гранёного стакана,

по три рубля берёзовый сочок.

Сочился ты, был толст, обвисла плоть,

как у китайской породы кобеля.

Бюст Маркса или Макса Волошина — и твой,

их — алебастр, твой — белый цвет оргазма,

уверенность земного обладания — и абсолют,

до полного слияния с землёй.

И ты в ногах чугунной спишь Тоски

(темна лицом, грудь в ссадинах от краски),

свербит в носу от влаги погребной.

Я тоже здесь. Подняв ладони свету,

Разглядываю, — можно спать спокойно,

но взгляд от них не в силах отвести.

Виновен ль ты, что мрамор сна порой

так притягателен?.. В ответе ль ты?

Сверкает красный мрамор.

Движение

Гладкость окаменевшего лица

озарилась.

Изменилось попадание света на стол.

Даже окаменелости лица

живо смотрелись над столом.

Длинноты не расстраивали

общего молчания.

Так можно было сидеть

и гладить кота, покуда

он весь не вылиняет.

Но звучание изменилось.

Мычание и сопение нарастало,

вылилось в общий топот,

приплясывание под столом,

передвигались стаканы,

окурки переходили из одних рук

в другие.

И тут чихание столь оживило их,

один за другим они приподнимались,

сгибались вчетверо,

глаза и брови приобретали живость.

Рты вбирали в себя побольше воздуха.

И до того дошло дело, что разбрелись все

по разным углам, заурчали двери,

зарычала собака.

Лицо целовали кому не лень.

Оно подымало брови

при каждом давлении на него.

Гладкость окаменевшего лица изменилась.

Изменилось попадание света на стол.

Утро ли наступило,

вечер ли наступил,

кот ли лбом зацепил портьеру?

1986

* * *

За ужином выпить стакан сухого,

привыкнув к долгому зною,

молчанию, отсутствию дел,

журналов, работы.

Уши забило чавканьем ветра;

обкусанные сосны, потёртые

лиственницы, кусты малины

с обглоданным боком, грибы

разбросаны ногами кверху, —

усталое журчание природы:

попускать ветры, встрепенуть

фаллы. Живём. Живы.

Опять вечер. Пристукни мух,

разлей остаток. Ни жутко,

ни сладко. Не писать, не плакать.

Просто остаться сидеть на стуле.

Не смотреть, не слушать, не засыпать, не кашлять.

Сойти на нет, не дышать.

Не рухнуть — бесследно кануть.

1990

* * *

В окрестностях хозяйского двора

резвится дым. Циновка у порога

похожа на свернувшегося пса,

рыжебородого и тощего бродягу,

такой покорно смотрит на тебя

почти что доверительно

раскроет пасть, зевнув,

защёлкнет комара, замрёт, отфыркиваясь,

и свернётся снова,

рогулькою уложит грязный хвост

и станет вточь что рыжая циновка.

В окрестностях хозяйского двора

разгуливают дачницы в халатах,

кто с вёдрами, кто с мисками в руках.

Девчонка — кошку, матушка — бельё

несут, прижав, и вместе опускают

на жёсткую короткую траву.

На лицах дым размытых размышлений.

Угрюмый взгляд. Жара да полдень

выпячивают запахи из кухонь,

где стол покрыт затёртою клеёнкой,

ведро для выбросов да газовый баллон,

краснеющее пугало у стенки,

с простым, но тошнотворным словом «газ».

Там рыба жарится, там тушится капуста.

Дорога свой пускает жёлтый пар.

В окрестностях хозяйского двора

и слышимый и зримый проносится зевок.

Чаёк с рогаликом, ириски, водка с хлебом,

уютные без абажура лампы на чёрном проводе, —

жужжащий кулачок.

Заслонен двор —

и вечность заслонилась покрашенным,

в разводах потолком, салатными обоями,

халатом, сандалиями, чугунным утюгом.

Воз тягостный и необъятный

оставлен за окном. Затоптанный

хозяйский двор пустует.

1989

О мухах

Июльская испарина и мухи.

Мы на веранде.

Стол высохший, рыгающий клопами,

направо стул, налево — щель в стене.

Полёживая на диване,

в неё разглядывать приятно

хозяйских кур.

Как косточка от вишни так и сяк

скользит во рту,

так сказанное слово

ползёт по полу, ромбикам окна.

Блаженно отдыхают ноги,

ступни пускают дух.

Вот-вот накроет сон.

Но мухи, ударяясь о стекло,

отскакивают, задевают щёки,

то по плечу скользнут,

то по руке, не высунуть лица

из-под подстилки.

Вот если бы домой!

Ты встал? Мы едем!

Что за гадость-мухи!

1989

* * *

Нас трое за столом. Надломлен каравай,

распаренный картофель на клеёнку сброшен.

Поди сюда, дитя. Мы вместе пропоём

«Прощай, прощай» непережитой ночи.

Исчезнуть просто — второпях, без лжи,

без счастья, без жилья, без денег,

бесследно — раз из кресла, и ищи

слова и слёзы напоследок.

Как выпито до донца молоко,

так каравай расплющенный разделен.

Заплачем о себе и вместе на дворе

пробудем, прокемарим, пропотеем.

Над домом радуга, извечный полукруг,

концы в земле, концы на небе, в кровле?

Не спи, не спи, нас разлучить легко.

Как оживить бумажечки листов

и рвать потом желтеющие клочья.

1990

* * *

Летний сезон в Петербург пригоняет оркестры

широкогрудых бродяг, краснолицых любимцев Перова.

Костылём потрясают, гомерически свищут ноздрями,

денег требуют в шапку. А под вечер бегут через Невский,

словно вброд переходят сливную канаву.

Нет желания встретиться взглядом, каков он, не знаю.

Пусть себе убегают бродяги и пьют в подворотне.

Летний сезон в Петербург пригоняет баптистов,

одиноких слепых, чахлогрудых, но статной осанки.

Никогда озорного, никогда разомлевшего в счастье,

никогда со стыдливым румянцем лица не увижу,

ни под руку, ни строем, ни взявшись за бёдра друг друга,

ни дающих пощёчину, ни монету просящим на блюдо.

Надвигаются хмуро, и рот наведён тетивою.

Летний сезон в Петербург пригоняет рыбёшек,

похотливых немых, белогрудых служителей слова.

Выдыхают округлости. Палец втыкается в лоно

непорочной густой тишины. Нарушает покойность.

Запрещённый (не пальцем!) жест цепляет

виток разговора, мнёт ладонью, сечёт, кулаком ударяет, сличает

выдох, взмах и восторг извлечённого заново слова.

Окупает бесстыдство и глаз неприкрытую наглость.

Летний сезон в Петербург пригоняет монеты, гостей

тонкогрудых, незванных, нежданных, нечаянных, блудных,

За россыпью гречи, над томом могучим нагрудным,

привстав с унитаза, победно ревущего в спину,

под тяжестью липкого, в пятки текущего дыма

кричат и бормочат, слюну извергают бесчинно,

кряхтят и зевают, лысеют, тоскуют и стынут.

Летний сезон в Петербург пригоняет…

Вариации

Ты обнимаешь тело или снег?

Поверхность прикасание пронзает,

И тает очевидность бытия.

Десятки глаз расставлены поймать

Смысл ускользающий,

Уловку размягченья.

Ты здесь. Я наблюдаю за тобой.

Но «ЗДЕСЬ» забыла, что же означает.

Сыпучие детали интерьера

Сачок рассудка еле-еле держит,

Пока от смеха все не рассыпает.

Позволить смеху сотрясать желудок.

Визжать, вдвоём сгибаясь

от ударов его взрывной волны

Среди цветочков красных одеяла.

Ты комнату листаешь, как журнал.

Я проникаю в здания сердец.

Ночные мотыльки толпятся у окна и шелестят.

И это беспокоит.

Войти в тебя. И, выйдя из себя,

Вдвоём покинуть переходы формы.

Оставить двойственность на долю тел и слов.

Ты здесь. Я наблюдаю за тобой.

Но «здесь» забыла, что же означает.

Десятки глаз расставлены поймать

Смысл ускользающий.

Уловку размягченья.

Ты комнату листаешь как журнал.

Я проникаю в здания сердец.

Ночные мотыльки толпятся у стекла. И шелестят.

И это беспокоит.

Ты обнимаешь тело или снег.

Поверхность прикасания пронзает.

И тает очевидность бытия.

Позволить смеху сотрясать желудок.

Визжать. Вдвоём сгибаясь.

Среди цветочков красных одеяла.

Войти в тебя. И, выйдя из себя,

Вдвоём покинуть переходы формы.

Оставить двойственность на долю слов и тел.

Сыпучие детали интерьера

Сачок рассудка еле-еле держит.

Пока от смеха все не рассыпает.

Десятки глаз расставлены поймать

Смысл ускользающий,

Уловки размягченья.

………………………………..

………………………………

И тает очевидность бытия.

Два рассказа из цикла «Приключения учеников»

«ГОЛУБОЙ ВАЛ»

Это было ужасно глупо. Мы прилетели в Петербург в воскресенье в восемь утра. Единственное желание — выпить кефира. И ни копейки. Открыли дверь. После вихляющей во рту слёзной немецкой колбасы, сглатываемой между утренним и вечерним кебабом, пирамид пухлых махровых полотенец, отутюженных ковровых покрытий увидеть покойную пыльную наледь, ячейки света на неровном паркете, застать музейную спёртость, умилительный книжно-подушечный рай!

После нежного турецкого зелёного чесночного майонеза я вытягиваю руки по направлению к крану, Пима зажигает газ, громыхает железом.

— Я ставлю чайник. — Я беру чайник. Я энергично его хватаю, кран молчит. — Воды нет.

— Слушай, у меня изо рта воняет.

— Где могут быть деньги? Я сдохну без кефира.

— Только пфеннинги, всё.

— Ну, позвони, позвони, кому-нибудь.

— Не хочу я, понимаешь, из ушей сейчас пар пойдёт. Сама звони.

Мне некому. Пима звонит. Его «О-л-Ё», красуясь, задирает ноги. Его

ответы похожи на топтание растерянной кенгуру. Его паузы выворачивают наизнанку желудочную тишь. Его вопросы вызывают спазм слюнных проходов.

— Он уезжает прямо сейчас, — кладёт трубку. — Я позвоню ещё.

Пима листает записную книжку. «ЙА-ЙА — Натюрлих. — В Германщине, — орёт он, — погода ништяк. Липы цветут. Встретиться? Что ж, можно! Позвонишь? А… Ну давай. Распутывайся и звони. И ты, привет. Всё, до встречи! Целую!»

— Ты можешь целоваться с кем тебе влезет! Купи мне кефир — и целуйся! Ну и запах! — Я открываю окно. Из окна тянет котлетами.

— Я вздремну, — Пима бросает в ванну одежду, заворачивается в простыню, ложится на тахту. Я тоже ложусь на тахту. Жёлтые квадраты лезут из окна. Я сплю на жёлтом квадрате, жёлтый квадрат укрывает поясницу, мне снится продавщица яиц, что я покупаю два яйца, кладу их в карманы и боюсь раздавить. «Ты что идёшь руки в боки, — спрашивает женщина- бродяжка, — думаешь, важная очень?» – «Я яйца несу», — отвечаю я. Навстречу бежит знакомый художник: «Жену отравили. Умерла Саша». Я бегу вместе с ним. На дачном дворе лежит в жёлобе для воды Саша: «Я шла, меня позвали, взяли за руку. Просочился яд». – «Кто позвал тебя, Саша?» – «Мужчина», — Саша смотрит на меня вопросительными глазами.

— Эй, будешь говорить, там тебя. По-моему, это ученик. — Пима бросает поперёк меня шнур с трубкой.

— Здравствуйте, Юля. Это Александр, — кратко и деловито осведомляет трубка. Мой ученик — важная персона, крупный, с глазами добрыми- добрыми, голубыми. Мне нравится его учить, потому что он вопросов не задаёт, потом он неоднозначен: то «да», то «нет». Ему, конечно, не безразлично, что я прихожу в официальные апартаменты, выдержанные в цветах костюма-тройки, в полосатых широких «трубах» и бывалом пиджачке из секонд-хэнда, но, слава богу, он хорошо воспитан, он предупредительно распахивает дверь, не давая охране усомниться в моей принадлежности к миру капитала.

— Юля, Вы можете поработать со мной на этой неделе каждый день?

— Пожалуй, да, — отвечаю я, и попутно размышляю, как мне успеть передать Пиме яйца или оставить Саше, может быть, они вылечат её, очистят организм.

— Вы могли бы заниматься со мной в дороге? — он умеет говорить прямо о сложных вещах. — Я очень занят, но желательно успеть к экзаменам. Единственно, я не знаю, в какое время дня я освобожусь. Сто долларов в день Вас устроит?

— Когда надо выехать? — я начинаю просыпаться.

— Я Вам скину на компьютер. Включайте.

— Пима! Почему все время я? Я не хочу добывать деньги на кефир! Я хочу, может быть, плавать в тёплых или прохладных швейцарских озёрах, или хоть в Шувалово. Но ни о чём не думать, никого не учить, не рыться в бумажках! Включи комп.

— Каждому своя участь, — деланно уныло защищается Пима, щёлкая кнопкой. — Я ни на что не годен. Ты что, будешь печатать?

— Факс, ученик, когда заниматься. Телефон. Возьми трубку.

— Это тебя, — тянет ко мне телефон Пима, — опять ученик.

— Юля. Это Александр. Вы могли бы поехать с мужем?

— Да, но…

— Красивое место. Вы могли бы поехать с мужем. Пять дней. Конечно, гостиница, билеты, расходы за счет фирмы.

— Я думаю, да.

— Я дам информацию.

— Пима, ты тоже едешь работать, — кричу я. — Слышишь? — распахиваю дверь к Пиме.

Пима тянет смычок, он грозно хмурит брови, показывая глазами на микрофон. Телефон звонит. На экране всплывает зелёное сообщение ученика:

самолёт, рейс 2266, СПб — Цюрих

БИЛЕТЫ НА 2 ЛИЦА БУДУТ НА ПОСАДКЕ

вылет сегодня в 20.56

гостиница «Голубой кристалл» на ваше имя,

у регистратора, для вас в конверте — кредитная карта

встречаемся — понедельник в 14.00

речная станция «Голубой вал»,

добираться от Фрайбурга на теплоходе.

Мы улетаем из Петербурга чуть раньше — в 8.10. В самолёте Пима идёт в душ. Нас кормят ромштексами, острым салатом, копчёной колбасой.

— Что вы будете пить? — спрашивает девушка с большим подбородком.

— Девушка, — застенчиво начинает Пима, — Вы нас очень обяжете, если принесёте кефир и красное вино.

— Всё, что могла, — девушка возвращается с набором детского питания. Там маленькая бутылочка с кефиром.

Часов через шесть мы плывём на катерке по швейцарской реке. Катерок, я его так называю, — крытое судёнышко на три места, можно взять каждому, сунув кредитную карту в щель автомата. Катерок освобождается от сдерживающего устройства, покачивается на стартовой стоянке. Из автомата выезжает памятка и аккуратная карта прогулочного маршрута. Плакучие ивы, водопады, простор и сужение, покатые переходы, игривые птицы, стоянка № 2, причал «Восточный», станция «Зелёный шум», стоянка № 4. Мы проплываем бутерброды по-австрийски, по-гамбургски, по-московски, мороженое «Три ступени», запрет курить, запрет писать в воду, надвигается листва, замаскированные отводы, станция «Вечерний цветок».

Мужчина в шляпе с короткими полями смотрит в подзорную трубу, машет нам рукой, кричит по-немецки. Пима останавливает катер. Нас усаживают за большой стол. «Только не говори, что мы из России, понял», — не раскрывая рта, предупреждаю Пиму. «Почему?» — улыбается брюнету с серьгой в ухе Пима. «Просил ученик». Во главе стола сидит молодой моряк, в форме. Он устало протягивает Пиме руку, хмуро опускается на табурет. Моряк онемело смотрит под стол. «У него — праздник», — оживлённо кивает брюнет. Серьга в виде тюльпана матово блестит. Мы чокаемся. Моряк встаёт и подходит к столику с аппаратурой, декорированному жёлтыми тюльпанами, и прибавляет звук. «Если бы я такое включил, — кривится Пима, — мне бы все уже знаешь что сказали. Хотя, я смотрю, везде одно и то же. Никому это не надо. Разжижение мозгов. Интеллигенты! Говорят о музыке, а слушают сладкую мочу». «Иди, познакомься. Передай мне тарталетку», — чуть тише добавляю я. Пима смотрит перед собой и резко встаёт. Спустя час мы едем на машине к моряку на студию. «Опять одно острое. Кишку крутит, — вполголоса замечаю я. — Попроси заехать, купить кисломолочное». «Подожди, всё будет», — у Пимы сладкая мягкая улыбка, он с нажимом втыкает колени в переднее сидение.

Студия располагается на гигантской веранде, с видом на лесную дорогу.

Моряк и Пима тянут смычки, не глядя друг на друга. Протягиваясь в параллельных пространствах, их звуки условно пересекаются, но не соприкасаются. Моряк сидит на массивном, покрытом бронзовой краской стуле, жмёт ногами на разноцветные педали, Пима елозит железной пластиной по струнам виолончели. Моряк наклоняется и наклоняется над своими форменными ботинками, Пима напрягает шею, щурит глаза, его лицо искажено гримасой: разбегаются колченогие жучки, крадутся мохнатые швейцарские ёлки, то они бегут на запад, то на восток, их тела бросают шершавые тени на остающиеся позади холмы и трамплины. Вдруг ёлки отпадают одна за одной, небольшой трёхногий жук продолжает гонку, но он как будто хромоног — переваливается с ноги на ногу, с ним тоже что-то случилось, он подскакивает и падает, расползаясь лужей по всей долине, в луже видны неподвижные макушки ёлок. Пима крутанул ручки усилителя влево, выдернул провод, положил инструмент. «Круто! — сказал он сам себе, мягко улыбнулся моряку. — У тебя есть сигареты?» — «Бери себе пачку», — у моряка подёргивалась щека, он суетился: выставил на улицу, к тюльпанам и ирисам столик, бронзовые стулья, сказал, что любит готовить, затеял сложный десерт. «У нас, — тихо доверился Пиме, — такую музыку никто не слушает. Очень трудно музыканту. У тебя свой ансамбль?» — с восторженной завистью вскинул глаза на Пиму. Тут Пима развернулся: «Да, свой ансамбль, но вот с точкой проблема и выступаем раз в месяц. Вот если бы такой парень приехал, договорились бы, сыграли!» – «Где ты живёшь? Я очень хочу приехать, будет отпуск, накоплю!» — порозовел моряк, в пальцах задрожал блокнот. «В России, в Петербурге!» — выпалил Пима. «А здесь вы туристы?» — улыбаясь, включил меня в свою орбиту моряк. «Юля работает», — гордо и серьёзно ответил Пима.

Мы заночевали в студии. На утро моряк отвёз нас к нашему катеру. «Далеко тут до „Альпийской жемчужины“, нет, перепутал — до „Голубого вала“? У Юли встреча в два часа. Представляешь, у неё есть ученик…» Я не дала Пиме развить мысль, нажала на красную кнопку, катер бросило вперёд.

«Ты чего? Ну ладно, ладно, ты же видишь, что он олух».

«Голубой вал» находился в тихой запруде. Тут начинался город, стояли скамейки, розовые окошки держали на подбородках ящички с жёлтыми цветами, местные жители ожидали автобус. Пока мы укрепляли катерок, подходили новые и новые жители. У воды был составлен цветочный лабиринт.

— Возможно, мы начнём сегодня занятия, погуляй, освежи голову, — напутствовала я Пиму, — купи две луковицы тюльпанов, привезём домой.

Я перешла улицу. На автобусной остановке стоял ученик. Мы сдержанно улыбнулись друг другу.

— Здравствуйте, — сказала я его добрым большим голубым глазам, внезапно для себя самой схватила ученика за талию и поцеловала в шею.

— Этого не стоило делать, — спокойно ответил ученик, — я не один.

— Простите, что же вы сразу не предупредили?

— Не беда, пойдёмте. У Вас же есть время? Не возражаете, мы пройдёмся, это недалеко?

— Конечно, о чём может идти речь.

— Я хочу попросить Вас немного помочь мне.

— Конечно, конечно.

— Не могли бы понести, а то никак не управиться, — у него под мышкой была зажата большая новая подушка без наволочки.

— С удовольствием, — подушка была лёгкая и не доставила мне никакого неудобства.

—Уф, как хорошо стало! — на полном серьёзе повёл головой ученик.

Мы свернули за угол, потом за другой. Он повеселел.

— В подушке — пистолет, — весело посмотрел на меня, — стойте, я Вам покажу.

Мы остановились посреди дороги, ученик вспорол шов, не весь, конечно, сунул руку, вытащил пистолет, убрал себе под пиджак.

— Я должен убить коммуниста, — так же легко добавил он.

«Почему именно коммуниста? Зачем он говорит это мне? С какой стати мне это говорить? Что за доверие такое? Может, я коммунистка? Или пацифистка? Я, действительно, пацифистка. Вот что делают деньги! Купили вшивую учительницу за вшивые сто долларов! Мысль правильная: съездить в Альпы поучить, поднатаскать, заполнить пробелы. А может, это шутки у него такие, просто весёлое настроение».

Мы ещё раз свернули. Появились белые люди в красных платках, газеты, низкая стена, оживлённая улица-коридор, объявления в торце.

— Стойте здесь. Простите за просьбу, но если бы вам удалось занять внимание вон того человека в сером пиджаке.

Я поправила сумочку, открыла достать карандаш. Отличная идея! Перед отъездом, ещё прежним, в Германию, к Пиме на концерт, я приготовила объявления о котятах, но так и не развесила — всех разобрали друзья. Ждали часа, думаю.

— Вы знаете, — обращаюсь к человеку в сером пиджаке, — у меня отличные котята, нигде таких нету. Водоплавающие.

— Что вы, как интересно. У меня тоже кошка недавно окотилась, правда, далеко, — такой общительный, внимательный человек этот мужчина в сером.

— Ну, представляете, — вдохновляюсь я, — плавают, говорящие коты. Я серьёзно, возьмите себе, не пожалеете, ваша кошка перестанет скучать.

— Какой окрас?

— Бело-чёрные в разном сочетании.

— А у меня кошка чёрная, чуть-чуть красноватая, норвежская, говорят, — скромно поддерживает разговор мужчина.

— Да что вы, и у нас норвежская. Норвежцев очень мало.

— Но у меня очень далеко кошка. Я далеко живу.

— Ну, как далеко? — напираю я, — не за океаном же, возьмите котёнка.

— С удовольствием бы посмотрел. Но я из России.

— И я из России. — «Господи, как это глупо! — думаю я. — Будет выстрел-то?»

Выстрела не слышно, но кто-то падает.

— Всё-таки убили, — уже не обращая на меня внимание, себе под нос шепчет человек в сером пиджаке. Он уходит в толпу людей в пиджаках и людей в платках.

— Идёмте! — выныривает ко мне ученик. — Подушку можно оставить здесь.

На асфальте много газет, окурков, рекламных листовок.

— Удалось? — спрашиваю я.

— А то не заметно, — цинично отвечает ученик, делая широкий жест в сторону улицы, — гадать не приходится: оставленное — остаётся.

Я поворачиваю голову: да, на боку лежит человек, спиной к нам, в морской форме.

— Билеты и карточка будут у регистратора, — ученик оставляет мой локоть.

Пима, скучая, стоит у воды. Замечая нас, он направляется навстречу, делая губами движение, сопровождающее сглатывание слюны. Пима не улыбаясь, немного высокомерно кивает ученику. Ученик деловито отвечает.

— Всё. Я должен идти. До свидания, — ученик стоит руки по швам. — Я вам ничего больше не должен?

— Нет. До свидания, — говорю я. — Купил луковицы? — громко, по- учительски, обращаюсь к Пиме.

— Не мучь ты меня. Ты же знаешь, я в этом не разбираюсь. Ну что, по йогурту? А парень ничего играет, хотя, конечно, расслабленно. Ничего, к нам приедет — у него мозги станут на место.

КРЕАТУРА

Мне нужна была справка, что я «creature». Без неё меня не выпускали из страны. Чёрный полицейский раздувал щёки и поглаживал ладонью стол.

— Да, мэм, да. Каждый покидающий страну должен иметь удостоверение. Кто Вы, Ваш род занятий, чем Вы занимались в Лос-Анджелесе.

— Да вот ведь, написано.

Полицейский для вида придвигал к себе лист и, оттопыривая подбородок, извлекал:

—Терпение, мэм, всё выяснится, уверен, выяснится.

Через полчаса пришёл парень в очках, сел напротив и, улыбаясь блестящей золотой оправой, вынул из саквояжа папку, сунул мне под нос фотографию Эйнштейна:

— Не узнаете, мэм?

Потом предъявил репродукцию Матисса и спросил, на каком языке говорят в Египте. Мы потренировались в таблице умножения, перевели Фаренгейта в Цельсия, установили авторство «Одиссеи», и всё для того, чтобы задать мне тот же вопрос.

И я повторила, что в Лос-Анджелесе я — креатура, что меня пригласил ученик, полицейский — Рой Хаммер.

—Ученик? — с видом удачливого рыбака переспросил психиатр. — А-а, по роду деятельности вы связаны с религиозной организацией?

— Нет. Английский, — с сильным акцентом объяснила я и продиктовала телефон ученика.

Действительно, меня пригласил в Лос-Анджелес ученик, он стал американским человеком — начальником полиции большого лос-анджелесского района. В России он мечтал о полиции и вставлял в любой диалог «Shut up, cop», закончил компьютерные курсы и сразу получил место полицейского, даже не умея стрелять. Он позвал меня в Америку, потому что понимал, что для препа самое важное — быть в форме. И совершенствоваться.

Это было в августе. Он жил в известняковом особняке за высоким забором — длинный стручок, с маленьким животиком и выступающими из- под спортивной шапочки ушами.

— Это все фигня, — говорил он по-английски, — нет погонь никаких здесь, нет погонь, и стрелять не надо. Новые методы, новое столетие, новые технологии. В Лос-Анджелесе — гигиена правонарушений.

— А патрули? — не верилось мне.

— Это — байки! Про патрули рассказывают в старых байках, — Рой на кухне поил меня местным коньяком, а себе наливал минеральную воду с запахом лука. — Вот это надо пить, это круче японских тамагочи.

— Это что, с водорослями? — в стакане плавали голубые вытянутые листочки.

— Нет, это новые методы — креатура, — для подтверждения Рой засунул палец в стакан, прижал травку к стенке и вытащил наверх. — Это — неживое тело.

— Минерал? — «креатура» напоминала полиэтилен.

— Нет, — хохотнул он. — Я не предлагаю тебе пробовать, потому что этот drink профессиональный. Он нужен для работы. Специальный. Его пьют только полицейские.

— Безалкогольный?

— Да, да — кивнул он, — совершенно безалкогольный. Можно водить машину, даже вертолёт.

Рой не спрашивал о рейтинге нового президента и чеченской войне, на ужин готовил морепродукты, взбивал мороженое, любил домашние растения, покупал компьютерные журналы.

— Ты приехала, небось, в кредит? — спросил он на второй день. — Да ты не жмись, — продолжил он, — так и скажи, я могу устроить тебя поработать. Хорошие деньги. И увидишь, что полиция Лос-Анджелеса — это не старое дерьмо, это — технологии!

— Но я стрелять не умею, и зрение у меня неважное.

— Э-э, ты видела у меня пистолет? Нет пистолетов! Во всём управлении нет! Даже по морде не дают. Не веришь?

Дня через два Рой повёз меня устраиваться.

— Я хоть в полиции один из боссов, но тебе придётся пройти тест. Тут всё честно: не толстозадый дядя, а компьютерный анализ показывает, кто на что способен и ещё пара проб.

—Анализ кала, что ли? — сама не знаю, почему кал всплывает первым?

Мне не хотелось оставлять за рубежом свои субпродукты.

— Пшш. Ты всё меряешь на старый лад. Кал, наверное, ещё проверяют в больницах. Если понос, — Рой хитро посмотрел на меня. — Ты боишься? Ничего разрушительного для психики! Даже интересно.

И мы поднялись на крыльцо белого здания с весёленькими синими шторками.

— Расслабься, а то двери не откроются, — предупредил Рой и с серьёзным лицом повернулся к дверям.

Я вздохнула, и мы вошли. Двери отрыл молодой симпатичный негр, записал имя и ненароком снял у меня с плеча упавший волос.

— Lucky, — бросил он, унося волос куда-то.

— На наркотики, — прокомментировал ученик. — Видишь, даже выдёргивать не пришлось. Вот, иди туда, в бар.

Бар представлял собой три кабинки: розовую, белую и голубую.

— Садись в кабинку, встретимся в холле, — Рой помахал мне рукой, как космонавту перед стартом, и направился к выходу. — Главное, не напрягайся.

И со спины его уши казались ракушками-рапанами или сигнальными огнями и приветливо светились над плечами.

Девушка в полицейской форме принесла сок и шоколад.

— Оденьте наушники и смотрите на экран. Положите руку на подлокотник, — и задвинула дверь кабинки. Твёрдое округлое кресло соединялось подлокотником с небольшим столом, оборудованным монитором.

Кабина подрагивала, как бильярдный шар.

На экране появились бабочки, муравьи, рыбы, олени. В наушниках был сплошной треск. Девушка заглянула в окошко, и я показала ей на наушники, развела руками, чтобы дать понять, что ничего не слышно. Она только кивнула. Я решила, что так и надо, съела кусок шоколада, выпила сок. На экране мелькали хвосты тигров, распластанные на льдине тюлени, пауки в кругах жёлтого света, вертящиеся цилиндры и пирамиды, опять животные, цифры, кустарники и цветочки. В наушниках шипело и чмокало. Вот, собственно, и всё. Так прошло минут сорок. Девушка открыла кабинку, я вышла.

— У Вас хорошие нервы! — сказала она.

— Что Вы имеете в виду?

Девушка подмигнула Рою. Мы сели в машину, и Рой спросил:

— Как тебе удалось заснуть?

— Что ты, я не спала! Я делала, как сказали.

Но Рой больше верил девушке-полицейской и сказал мне на это только «well».

Мы отъехали от спецотдела, и Рой продолжил: «Когда я первый раз проходил тест, от воплей монстров мурашки были, wow какие!»

— Я думаю, мне наушники сломанные дали.

— Тут не бывает сломанных. Не верится, что ты такая хладнокровная! У препов с нервишками ОК не бывает. Фильм-то, правда, — жуть! Такие физии — goddamn scum!

«Чего он так разохался?» — не понимала я.

Рой как-то неприязненно взглянул на меня и глотнул из бутылочки специальный drink.

На следующее утро почтальон вручил мне голубой конверт. Я извлекла торжественно оформленное официальное уведомление полицейского департамента, жирно озаглавленное: СЕРТИФИКАТ.

Далее следовало:

Фамилия тестировавшегося: Юля Ли

Дата вступительного теста: 2000–08–09

Вид теста: entrance police test PC 5

Результат: c r e a t u r e

Рой вернулся с покупками из супермаркета, выгрузил для воскресного ланча соевое мясо и спаржу, засунул в холодильник молоко, откупорил коньяк.

— Рой, мне прислали сертификат.

— Хорошо, — протянул он, — что они тебе дали: В или С? В общем, и то, и другое неплохо. Для тебя. В — 800 баксов в неделю, С — 550. Правда, бывает ещё Д и Е. Д — наклеивать марки, а Е — когда на тебя работают санитарки.

— Написано: creature. Обругали меня, что ли? Пластмасса в баночке… Или это другая?

— Другая, — Рой почесал за ухом, не нашёл, что сказать. — Видишь ли, «креатура» это типа пароля такого. Как тебе объяснить… Типа «круто» или «фигня» по-русски. Креатура значит «круто». Считай, тысяча баксов твои.

Рой скрёб спаржу и объяснял мне про креатур.

— Креатуры… — он наклонял голову набок, — …на них держатся все новые технологии! Выпьешь воды с креатурой — и становишься как… х… с маслом! Вообще, это дьявольское ухищрение. Вроде растений, но не растения. Каждый коп перед работой выпивает не меньше стакана этого дерьма.

Рой переворачивал на сковороде шипящие полоски.

— Ещё есть дыхательные креатуры — что-то вроде веселящего газа. Прыснешь в помещении, где находится террорист или насильник, — и он нейтрализован — психически. Что ты смеёшься?

— А я в каком смысле? — мне стало страшно. — Они что, всё это из людей добывают? Рой, ты меня втянул в какую-то дрянь.

— Нет, с тобой другое. В другом смысле «креатура». Какие-то способности у тебя.

— Я покажу тебе город — Рой надел яркую рубашку, но голос у него был приглушённый и кислый.

Мы прокатились, зашли в мексиканский ресторан, выпили текилы, и мало-помалу настроение поднялось.

Прошла неделя, а из полиции не звонили. Ещё неделя — ничего. Уже месяц, как я жила в Лос-Анджелесе, ученик несколько раз слетал в Чикаго и Вашингтон, я посетила штат Вирджинию и Колорадо, археологические раскопки в Техасе, водопад, озеро Мичиган, пустыню, завод по производству кока-колы, школу-интернат для детей с тактильными нарушениями.

В тот вечер по телевизору шёл чемпионат по фигурному катанию. Наши заняли первые места. Соковыжималка готовила апельсиновый сок, мы ели мороженое. Позвонили. Рой снял трубку.

— Это тебя. Спрашивают очень официально.

Разговор был короткий: готова ли я приступить к работе? Естественно, я ответила, что готова и с радостью.

Через полчаса мы катились к западным рубежам города. Комментариев по дороге не делали. И я вопросов не задавала.

Было часов девять, когда машина остановилась у светофора перед бетонной площадью. Меня попросили выйти и минут пять прогуляться у дверей неопределённого на вид дома на углу.

На раскалённом тротуаре поблескивала банка из-под кока-колы. Копы в броне вышагивали взад и вперёд через площадь. Вот и мы подрулили к ним. В это время из бесцветных стеклянных дверей вышли двое в синей спецодежде. Я решила, уж не знаю почему, — инкассаторы. Один — лысый, с автоматом, другой убирал в кобуру пистолет. И этот второй, с пистолетом, мне напомнил моего одноклассника, Сокова. Он был маленький и лучистый. А ведь действительно, Соков! Выпучил на меня глаза и улыбается всем телом. Про пистолет забыл, машет им, чтоб привлечь внимание.

И лысый с автоматом — широким жестом на бронированную машину указывает.

Через минуту мы все трое сидели в машине у Сокова.

— Не ожидала тебя увидеть, — говорю. — А ты почти не изменился.

Мы свернули пару раз, выехали на highway.

— У нас в запасе минут сорок. У тебя какие желания?

— А ты можешь показать, как делают креатур? — спрашиваю.

— Хорошая идея! Щёлкнуть их в самое темечко. А международные конфликты им не в тему.

Напарник стал ему возражать, что время дорого. А сам рацию от уха не отнимает.

— Не понимаю, — говорит, — почему о заложнике молчат.

— В наше время, — я поддерживаю разговор, — захват заложников происходит чуть ли не каждый день. Я думаю, у вас здесь, в Америке, скрывают информацию.

Рация у Сокова была хоть куда. Спецоборудование, ясное дело. И пяти минут не прошло, как передали в новостях по ВВС, что в Америке, в городе Лос-Анджелесе, полчаса назад было совершено дерзкое преступление, взят в плен заложник. Заложник — женщина, по неподтверждённым данным, иностранка, азиатского происхождения.

— Нет, это про другой случай. Сказали: «полчаса». А у нас минут семь прошло, от силы. Ну что, — Соков улыбался и говорил нараспев, — есть у нас две минуты навести шороху на фабрике мозговых ускорителей.

Рация была включена на полную громкость. Прогноз погоды: в Лондоне дожди. И экстренный выпуск новостей. Снова новости из Лос- Анджелеса. Личность заложницы устанавливается. Ответственность за совершённое пока никто на себя не взял.

Съезд с шоссе, правый поворот. Ворота без опознавательных знаков. Автоматчики в разноцветных шортах и кепках. Словно заранее знали, что мы подъезжаем, рапортуют, т. е. честь нам отдают. А в свою рацию торжественно объявляют: бронированная машина за номером таким-то прибыла, в машине маленький Skunk с сообщником и заложница.

И тут до меня доходит: заложница — это я! И круглый этот недоросток не Соков вовсе, а какой-то всем известный психопат Скунс. Возомнил себя чёрте кем и грохнул без малого сотню.

Наверное, мне было поручено его обезвредить, для этого меня и высадили на бетонной площади. Надо хоть теперь не сплоховать. Но хотелось всё же уточнить:

— Послушай, приятель, это ты взял заложника?

У Сканка рот был до ушей. Он улыбался всё шире и шире:

— Ты сейчас только поняла? Я людей убиваю, — он весь сиял. — Хочешь попробовать? Потом не оторвёшься.

— Соков, — говорю, — брось, не смеши меня. Ты за что борешься?

Тут ворота открыли, и мы въехали на территорию базы. Повсюду цистерны с надписью PCD, и ни одного человека. Вышли из машины, Соков и лысый — при оружии. Меня подхватили под руки, словно прогуливаемся.

— Ведь у тебя хомяк жил, Соков. Мы его в цирк носили, — продолжаю.

— В этом-то всё и дело. Не любят они грызунов в Америке. Да и вообще в чём смысл жизни не понимают. И зубы чистят пульверизатором.

Странно, в Сокова никто не стрелял и через громкоговоритель не предлагали сдаться, как это показывают в фильмах. Полно военных, а никто ничего не делает.

Крытая вагонетка ввезла нас в лабораторию биоинженерных технологий. Соков, похоже, начинал нервничать.

— В этой лаборатории есть сканер, вот мы посмеёмся. Самых умных отбирают у них в университетах, в Принстонах всяких, здесь сканируют и заряжают водичку их флюидами, чтоб дурачки запах зелёных различали и вовремя приходили к дантисту. А мы им сейчас скунса-умника дадим. Давай, вези.

Молчаливый напарник Сокова сжимал руль вагонетки, и лицо у него было серьёзное и упрямое, словно он был лётчик-испытатель.

Комната, в которой компостируют мозг, оказалась совершенно пустой, не считая деревянного, покрытого клетчатым пледом кресла и пластмассового американского флага в углу, торжественно торчащего, как новогодняя ёлка.

— Это здесь. Садись в кресло, Сканк. — Лысый напарник Сокова схватился за древко.

Вот так всё и случилось. Десять секунд мысли Cокова капали в цистерны военной базы. Запечатлелся лучистый соковский мозг в американском генофонде. Прошло целых десять секунд, прежде чем мой ученик Рой нажал кнопку на пульте центрального управления полиции города Лос- Анджелеса.

А потом мягкая ткань шотландской клетки скукожилась, бусинками покатились по полу маленькие глазки мохнатых мелких существ, похожих на морских свинок. Новые полицейские технологии. Успели внедрить. Лысый с автоматом впал в детство, запел скаутскую песню и уехал в вагонетке навстречу полиции. Потом оказалось, что он и на самом деле «с приветом», гений из Силиконовой долины.

Мне перечислили тысячу баксов вознаграждения и вручили почётную грамоту, в которой было упомянуто слово «creature», но контекст я не очень поняла.

В новостях прозвучало, что международный террорист уничтожен. Заложница освобождена. Правительство одной евро-азиатской страны выразило в связи с этим благодарность полиции Лос-Анджелеса. В общем, проведённая операция способствовала разрежению атмосферы недоверия между странами.

Собственно, это всё. Они не хотят меня выпускать из страны. Что будет дальше, я уже знаю: чёрный коп выключает диктофон, психиатр протягивает мне руку.

— Спокойствие, мэм. Я не сомневаюсь, всё разъяснится. Обычные формальности — удостовериться, кто Вы.

Юлия Валиева. Это значит лишь то, что значит. Публикация Т. И. Ковальковой. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 4, страницы 198-222

Работы Юлии Валиевой. Цветные вкладки к текстам Юлии Валиевой «Это значит лишь то, что значит»

Скачать тексты