Поделиться "Софья Минаева. Люся. Рассказ"

2,269 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Родилась в Петербурге в 1987 году. Всегда занималась музыкой, рисованием и словом. Когда-то активно интересовалась биологией и всерьёз собиралась стать биологом, но, окончив школу, вдруг занялась кукольным ремеслом. В итоге учится на факультете Изобразительного Искусства в институте Герцена, а живёт в основном куклами. Что же касается биологии, музыки и литературы, то они так и не вышли за рамки увлечений-развлечений-попыток.

Родилась в Петербурге в 1987 году. Всегда занималась музыкой, рисованием и словом. Когда-то активно интересовалась биологией и всерьёз собиралась стать биологом, но, окончив школу, вдруг занялась кукольным ремеслом. В итоге учится на факультете Изобразительного Искусства в институте Герцена, а живёт в основном куклами. Что же касается биологии, музыки и литературы, то они так и не вышли за рамки увлечений-развлечений-попыток.

Нигде прежде не публиковалась. До сих пор герои её рассказов «выходили в свет» только в качестве кукольных персонажей.

…Туда, где Мать – важнее, а Дочь – ближе…

Люся

Вся эта история могла бы стать длинным письмом, которое я собирался написать Гансу (просто оказалось, что мне больше некому писать). Он ведь сказал мне на прощание: «Пиши почаще, Данила», а потом, чтобы разбавить эту маленькую сентиментальность, нараспев добавил: «Не забыва-а- ай меня, мой друг любезный!» И так это весело, так иронично у него вышло! У меня так никогда не получалось, как у него. У Ганса. «Ганс» — это я так его называю…

Впрочем, чёрт с ним, ведь я так ничего и не написал ему с самого отъезда. То есть написал один раз, но не отправил; передумал и зарыл письмо в песок — не люблю рвать бумагу. Просто я представил себе, как умный Ганс прочтёт мою историю и скажет: «Дурак ты, Данила!», а мне будет обидно, потому что я правда дурак.

Плацкарт — духота. Голова раскалывается. Соседка с нижней полки разворачивает малосольные огурцы с картошкой. Она хочет угостить меня. Она добра ко мне — добра и толста. Но я отказываюсь. Может, если поем, станет легче? Может. Но пусть мне будет плохо. Потому что я плохой. Я всё пустил коту под хвост и теперь еду в поезде. «Вот урод!» — думаю я и забираюсь на верхнюю полку.

Через полчаса будет остановка в городе Орле. Пока что меня это мало волнует. Но когда мы подъезжаем, я выхожу из поезда и понимаю, что хотел дышать. Дышу.

Платформа кишит варёными раками, семечками, чебуреками; торговка с тележкой поймала покатившийся арбуз. Она предлагает мне холодного

пива. Я улыбаюсь ей и прохожу мимо. Она тоже добра ко мне. Здесь все добры ко мне… Я спотыкаюсь обо что-то мягкое — это был чей-то хачапури с сыром. Он ещё вполне хорош. Я поднимаю его с платформы. Тесто примято моим ботинком. Теперь это мой хачапури, моя платформа, моя дорога. Я еду в Крым, и я не так уж плох.

Поезд тронулся. Он едет дальше. Я еду вместе с ним, но будто уже не в нём, не внутри; а это значит, что мне хорошо, что я уже снаружи, и мы с поездом просто держимся за руки. Мы вместе, потому что нам по дороге. Мы летим в Крым; он стучит колёсами, а я смеюсь; развеваются его провода и мои волосы.

Я забываю, что будет дальше.

Но через сутки мы с поездом всё-таки добрались до Севастополя, и здесь наши пути разошлись. Я начал вспоминать.

В Севастополе — июль и цветочно-вокзальная пыль, и пока моя спина соображает, как удобнее нести рюкзак, я готовлюсь к встрече с мамой. Сейчас Севастополь не кажется мне очень красивым и светлым, потому что все мысли опять о том, как же я ей всё объясню. Она ещё ничего не знает. Мама уехала в мае и с тех пор не получала от меня никаких новостей. Теперь она ждёт моего приезда и верит, надеется.

Хотя с чего бы ей надеяться? — Ты же меня знаешь, мама!

Раннее-раннее утро. Я еду в маршрутке красивым таким серпантином: с горки — под горку. Руки-ноги отдыхают от вокзала. Улыбаться хочется, только мама опять мешает. Надо было написать ей обо всём заранее. Тогда к моему приезду она бы уже успела успокоиться. А теперь ещё, не дай Бог, будет плакать, а я, как всегда, не сумею провалиться сквозь землю. Хватит об этом! В конце концов, кроме мамы, мне предстоит ещё многое. А пока лучше посмотреть в окошко.

Ещё я увижу Люсю.

Когда я последний раз приезжал сюда (шесть лет назад), мне толком ни разу не удалось её увидеть. Только слышал какие-то разговоры о том, что Люся живёт в другой части дома со второй бабушкой. Каждый день мама ходила к ней по нескольку раз, а я так понял, что мне туда нельзя. Кажется, однажды Люся мелькнула в окошке. А может быть, это были только её волосы.

Я почти не помню тот день, когда Люсю увезли в Крым. Знаю только, что мне тогда было десять лет, а ей шесть. Наверно, когда её увозили, я был в школе. Ничего, ничего не помню: ни единой мысли, ни обрывка фразы. Про

сто Люси больше нет. Она исчезла, как исчезают во сне, — бесследно и безболезненно.

Я уже в Каче. Маршрутка, не торопясь, ползёт по светло-зелёным улицам. В окошке всё ещё утро, в Каче оно длинное — я это помню. Жара пока ещё робкая, прозрачная, непохожая на слово «Крым». Через стекло я чувствую запах чего-то святого… обетованного, что ли?

— У белого забора остановите, пожалуйста!

Белый забор — не наш. Наш — следующий, некрашеный. Но я хочу пройтись ещё немножко. Скоро будет мама.

Она стоит на крыльце и развешивает бельё. Это именно она. Мне кажется, это всегда была она, хотя такой я вижу её впервые за шесть лет. Обычно мама бывает в квартире на пятом этаже, в джинсах и с сигаретой в зубах. А здесь она в длинной жёлтой юбке и в лифчике от купальника, который кажется на ней таким простым и древним, как если бы его не было вовсе.

Я бесшумно открываю калитку, медленно иду к крыльцу. Не хочу, чтобы мама сразу меня заметила, хочу полюбоваться на неё, пока она рот не открыла. Она ведь такая красивая, когда молчит.

У меня под ногой что-то скрипнуло.

— О, Господи! — обернулась мама. — Ты с ума сошёл — так меня пугать! — и, конечно, кинулась меня обнимать и целовать.

Долго бы это продолжалось, но мама не из тех, кто любит откладывать дело:

— Итак… ну? Рассказывай.

— Что рассказывать? — спрашиваю и чувствую, как скользит мой взгляд.

— Как «что рассказывать»?! Сдал или не сдал?!

Я ковыряю ногой гравий. Наконец, поднимаю голову и ясно, открыто смотрю мимо мамы. На лице моём уверенно красуется улыбка идиота:

— Не сдал.

Мама не заплакала. Только медленно оглядела меня с ног до головы, остановилась на моих волосах и тихо сказала:

— Ты в дом-то проходи.

Я покорно прошёл в дом. Там никого не было. Мама вошла вслед за мной.

— А где все? — спросил я.

— Бабушка Рая пошла на рынок, а бабушка Нина у себя. Будешь окрошку?

— Буду.

Я сел за стол. За шесть лет ничего не изменилось: стол стоял у окна, возле плиты, серовато-белые стены из чего-то похожего на глину стали как будто ещё светлее и привычнее. Я ем окрошку из голубой тарелки. Мама стоит у кухонной тумбочки спиной ко мне.

— Ну, что ты в этот раз сделал не так?

— Не знаю, наверно, что-то перепутал.

— «Что-то перепутал»! И, небось, даже не помнишь, что. Как у тебя всё это просто! — она не оборачивается.

— Теперь это уже не важно, — говорю я.

Мама садится за стол против меня.

— Да. Не важно. Я всегда говорила, что ты больше любишь историю, чем занимаешься ею, — она начинает ходить по комнате. — Значит, крещение Руси, нашествие татар, всё твоё «христианство и язычество в истории развития русской культуры» — все это насмарку. Теперь тебе осталось любить своего Владимира Красно Солнышко (или кого ты там больше всех любишь?) и идти с ним в армию.

Она выговаривает слова, как цифры, — хладнокровно, чеканно, и всё- таки истерично.

— Значит, так нужно… — мямлю я.

— «Нужно»! Фаталист! Что значит «нужно»? Все твои друзья уже в прошлом году поступили. Выходит, что им нужно в университет, а тебе — в армию. У тебя больше нет года в запасе! Пролетела твоя история. Будешь ты теперь историком-любителем. Фаталистом. «Значит, так нужно»!

— Мам, успокойся. Теперь уже ничего не поделаешь. А до армии у меня ещё два месяца. Поживу ещё немного.

Мама снова села:

— Поживёшь, поживёшь. Куда ты денешься. Сказочный ты у меня раздолбай, Данила.

Некоторое время мы сидели молча. Я разглядывал её. Она — меня. Теперь передо мной была современная женщина: тонкие губы, жёсткая кожа, суховатые плечи, крашеные волосы. А перед ней сидел длинноволосый сын с большими дураковатыми глазами и трижды поломанным носом. Мам, только не спрашивай, где меня опять побили.

— Ладно, пойду позову бабушку Нину. Пусть выйдет, посмотрит на тебя. — Она встаёт и идёт к двери. На пороге мама вдруг остановилась:

— Данила, а тебе не страшно?

— Что именно? — спрашиваю я, хотя прекрасно понимаю, о чём речь.

— В армию-то — не страшно?

Мне вдруг очень захотелось сказать ей правду, посмотреть в лицо и сказать: «Страшно, мама, очень страшно! Помоги!» Но вместо этого я тупо улыбнулся в пустую тарелку:

— А чего бояться-то? Я понимаю, если б война.

И мама вышла из комнаты.

Страшно, мама, очень страшно. Ты даже не подозреваешь, как. У всех свои фобии. Ты, например, боишься замкнутого пространства. Это, наверно, обычная болезнь. Обычных болезней, из-за которых не берут в армию, у меня не обнаружили. Я не страдаю плоскостопием, и у меня нормальное зрение, но я боюсь. Они сказали, что я «годен», мама! При осмотре призывников фобии не учитываются, тем более такие идиотские, как моя: я боюсь, что меня ударят.

Сколько раз это уже повторялось: на улице, в школе, в парадной. И каждый раз — одно и то же: только бы скорее, только бы побыстрее долетел до меня удар. Кулак или ботинок — ну хоть что-нибудь наконец! Лишь бы побольнее, чтобы не чувствовать ничего, кроме боли. Одну лишь боль, а не страх. Чтобы не осталось места для страха. Меня почему-то часто бьют. Видно, на мне написано, что я боюсь. Меня били друзья-одноклассники за то, что я не хотел курить и драться, наркоманы — за то, что не хотел колоться (ты оцени, мама!); меня били милиционеры за то, что у меня не было с собой документов, прохожие — за то, что не было лишнего рубля. И всегда одна и та же мысль: потерять бы сознание, чтобы они подумали, будто я умер, и перестали бить. Иногда я, подобно кокетливой барышне, нарочно изображаю обморок. Я научился, мама, у меня теперь отлично получается! Но пока что я в Каче. Их здесь не будет, а до армии — ещё два месяца. Говорят, в армии бьют.

Я надеялся, что мама приведет бабушку с Люсей. Но Люси с ними не было. Бабушка Нина и есть та «вторая бабушка», что живёт в другой части дома и вот уже восемь лет опекает Люсю на пару со своей сестрой — бабушкой Раей. Одно время все они, как и мы с мамой, жили в Петербурге, а здесь была просто дача. Но восемь лет назад из-за Люси бабушки окончательно переселились в Крым, в Качу, где давно когда-то им случилось родиться.

— А она знает, что я приехал? — спрашиваю я за чаем.

Бабушка замялась:

— Да, я сказала ей… Но Люсичка… Я думаю, она очень рада, просто сейчас она… задумалась. Но потом она, конечно, захочет тебя увидеть.

— Она меня помнит?! — удивляюсь я.

— Наверно, не очень. Но ей рассказывали. По крайней мере, она знает, что у неё есть брат. И, кажется, ей это интересно.

Что-то с трудом верится.

— А как она вообще?

— Люся много читает. Даже пишет что-то иногда. Стихи, прозу — всё как у людей. Рисует иногда. В общем, не много не мало — творчеством занимается!

На этих словах бабушка насмешливо подмигнула мне:

— Вообще Люся стала очень умной девочкой. И почти адекватной. Если дела так и дальше пойдут, то, я думаю, в следующем году её можно отправить в Ленинград. Поначалу будет и нелегко, но со временем.

Бабушка Нина говорит много, серьёзно, ей действительно интересно говорить о Люсе. Люсю она считает самым большим делом своей жизни, своим подвигом, творением. Десять лет работы в Скворцова-Степанова и двадцать лет преподавания в школе для дефективных не прошли даром.

— А что Люся читает? — спрашиваю я.

— Много чего. В последнее время она сильно увлеклась Томасом Манном. Вообще постоянно зачитывается Бродским.

— Вчера мы с ней спорили о Толстом и Достоевском, — вставляет мама, — я говорила, что мне больше по душе Толстой, а Люся сказала, что ей ближе Достоевский. Но интересно: она предположила, что с возрастом Толстой будет ей больше нравиться. Так и сказала. Буквально.

— Заявление, достойное абсолютно взрослого человека. Зрелого, — с гордостью отвечает бабушка.

«Да, — думаю я, — за восемь лет сделать из задумчивого животного четырнадцатилетнюю девушку, такую, чтобы рассуждала, предполагала… зачитывалась… чтоб стихи и прозу писала, — действительно подвиг дефектолога».

Я очень уважаю бабушку Нину. Но, кажется, ещё больше её уважает и боится мама. Стоило бабушке окинуть маму беглым взглядом, как та спохватилась, что сидит за столом в купальнике, и мигом надела рубашку, за что получила одобрительно-снисходительную улыбку. Мама знает, что бабушка Нина считает свою племянницу, то есть её, — «буржуазной плебейкой». Откуда в нашей семье взялся этот термин — этого, наверно, уже никто никогда не узнает. Мне почему-то кажется, что именно в маминой-то суетливой голове он и возник. Всю жизнь она стремилась походить на свою тётю-аристократку, только пока что ничего из этого не вышло. Но она старается! Каждый раз перед тем, как бабушка Нина приезжает к нам погостить, мама судорожно прячет или выкидывает из квартиры те предметы, которые могут свидетельствовать о её «плебействе». Например, последний раз она выкинула невозможно красный диван, с которым я только успел смириться. Так и теперь мама торопливыми пальцами застёгивает неуместно шёлковую рубашку на все пуговицы.

Умница-бабушка, конечно, ничего не спросила о моих университетских делах. Мама уже успела сказать ей, и мудрая Нина всё правильно поняла: не нужно со мной об этом, и пусть эти два дачных месяца пройдут вне времени, будто ничего никогда не было, не будет ни до, ни после. И всё-таки она мечтала, чтобы я стал историком, мечтала вместе со мной, хотя почти не знала меня. Бездетная, одинокая, она на меня одного надеялась — на своего далекого внучатого племянника, который раз в год любил поговорить с ней о Владимире Красно Солнышко. Но ещё бабушка выращивала Люсю.

Послышался скрип калитки.

— Это Рая пришла, — сказала Нина и поспешно вышла во двор.

Через окно я видел, как две бабушки, стоя у калитки, наперебой охают и ахают. Две сестры. Нина и Рая. Аристократка и мещанка. Нина в синем строгом платье — Рая в пёстром сарафане. И тогда, ещё издалека, из окошка, я понял, что моя мать — достойная дочь своей матери, что не так уж далеки её крашеные волосы и купальник под шёлковой рубашкой от седых волос и цветастого сарафана бабушки Раи.

Когда сёстры вошли в дом, всё встало на свои места: передо мной были три женщины, каждая из них любила меня, и все они по-своему любили друг друга. Над столом летала бабочка с белыми крыльями, с чудесным таким названием — «капустница». Она села ко мне на руку, и мы с ней вдруг стали похожи.

Ясное дело, у калитки сёстры говорили обо мне. А не то бабушка Рая с порога принялась бы расспрашивать меня насчёт экзаменов. Но умная сестра Нина уже всё успела рассказать ей, и теперь добрая сестра Рая расспрашивала, как я доехал и не хочу ли я свежей малины. Хочу.

Неожиданно наступил вечер. В голове заскрипели вопросы: «Зачем я сюда приехал? Малину есть? Бабочек с бабушками созерцать? У меня жизни осталось — всего два месяца! Я второй раз провалил экзамены, понял окончательно, что ни черта не умею, не могу, не стою, что действительно дурак, форменный. Понял — поехал малину кушать. Нужно ж было столько лет разводить все эти мечты, философии, подражания, чтоб потом вот так взять — и к бабушкам по малину! Н-да, несостыковочка вышла… А ведь сиди я тут в Каче с рождения, мне бы нечему было завидовать, я бы не знал, что бывает иначе. и, конечно, я был бы не я. Был бы лучше, был бы старше. А, может, стал бы как Люся — так даже удобнее. Дурак ты, Данила. Только недоделанный дурак, несовершенный — вот что плохо».

Все любят закат и украинскую ночь. Поэтому в семь часов — в самый разгар заката — я взял книжку и отправился к берегу. Кстати, книжку взял не простую — «Вечера на хуторе близ Диканьки». Мне подумалось, что если я уже перечитываю сказки Гоголя, значит, эти два месяца — действительно последние. Читать волшебные сказки — это как старость приближать. Вдумчиво так, со знанием дела стареть (а может, так только в восемнадцать лет кажется?). Но до берега мне не случилось дойти — по дороге я встретил девочку… Она стояла на обочине, через два забора от нашего. В серой юбке до пят, в длинном вязаном свитере. Стояла — не двигалась. Только волосы колыхались коричневые. Она изображала дерево и была под деревом. Мимо проехала машина, но деревянной девочке было все равно. Я подошёл совсем близко и заглянул ей в лицо. Но вкопанная в землю девочка не пошевелилась. Тогда я догадался:

— Привет, ты Люся?

— Да, наверно, Люся. А ты Данила?

Она вроде даже не посмотрела на меня.

— Да, наверно, Данила. А почему «наверно»?

Она пожала плечами:

— Не знаю. Ладно, Люся — так Люся.

Тут я впервые вспомнил, что настоящее имя Люси — Сара. Просто так уж почему-то повелось дома — называть её Люсей.

— А как тебе больше нравится — Люся или Сара?

— Сара лучше. Но я привыкла отзываться на «Люсю». Хотя Люся — это не я. Люсю я представляю себе иначе.

Говорила деревянная девочка спокойно и даже приветливо, но всё- таки смотрела мимо меня.

— А как бы ты хотела, чтобы тебя звали?

— Не знаю. У меня и так имён — две штуки. Чего ещё третье-то выдумывать. Но будь я мужчиной, мне бы хотелось называться Матвеем.

— А какое имя пошло бы мне, если б я был женщиной?

Тут Люся повернулась ко мне и внимательно заглянула в моё лицо:

— Нина.

— Хорошо, буду Ниной. А ты здесь давно стоишь?

— Не знаю, наверно, давно.

— Я собирался пойти к морю. Там сейчас очень красиво. Хочешь — пошли вместе.

— Здесь тоже красиво.

Мимо проехала ещё одна машина. На миг фары ярко осветили Лю- сино лицо. Я увидел огромные старушечьи впадины под серыми глазами, большой нос, губы… Деревянная девочка слегка улыбалась — это была неприятная, дрожащая улыбка. И все-таки лицо оставалось четырнадцатилетним.

Люся оказалась права: здесь было тоже красиво. Красное круглое солнце повисло над маленькими домами, и, наверно, если бы я простоял здесь столько же, сколько Люся, то заметил бы, как оно медленно опускается.

— Что, нравится? — спросил я, кивая на солнце.

— Да, — ответила Люся.

Вдруг нашло на меня что-то, и я запел:

Ходят кони над водою,

Ищут кони водопою.

Вот и прыгнул конь буланый

С этой кручи окаянной.

А она мне:

— Поёшь неправильно. Но очень красиво.

— А как правильно?

Она спела как правильно. Очень чисто спела. Только голос дрожал немного. Как губы. Голос низкий, глуховатый, не очень-то красивый.

— Я раньше красиво пела, — сказала она и посмотрела на меня (глаза большие такие, блестящие!), — а потом голос испортился. Только слух остался — абсолютный, говорят, если слышу фальшиво поют — вздрагиваю.

Люся почему-то лихорадочно улыбалась, почти смеялась.

— Извини, — сказал я.

— Нет, ничего; ты очень красиво поёшь, правда. Просто чуть-чуть не так. А голос у тебя страшно красивый! И такой высокий. совсем высокий — как будто ты по-настоящему Нина.

Я знаю, что голос у меня красивый. И высокий. Никто раньше не говорил мне, что я неправильно пою. Все только восхищались. Значит, наверно, у Люси действительно абсолютный слух.

Скоро совсем стемнело.

— Может, завтра пойдём к морю? — предложил я.

— Давай. А теперь, если хочешь, пошли к нам. Ты ведь никогда не был в нашей половине, где мы с бабушкой Ниной живём. А я тебя оттуда видела.

— Пошли.

И мы пошли — мальчик с красивым высоким голосом и девочка — с низким, некрасивым. Так я познакомился со своей сестрой.

С самого порога было видно, что в этой части дома живут круглый год: в одной небольшой комнатке помещалась огромная библиотека — книжные полки непрерывными змеями стелились по стенам; в углу на этажерке стояла стопка пластинок, проигрыватель и радио, а рядом на тумбочке — телевизор с большим экраном, видик и стопка видеокассет. Посреди комнаты вальяжно расположился большой старинный стол на львиных лапках, а за столом бабушка Нина читала книжку. Когда мы вошли, она сняла очки и посмотрела на нас:

— Ага, уже и встретились. Это хорошо. Ну, проходи, Данила. — Я поблагодарил и хотел было переобуться. — Можешь босиком ходить; у нас чисто.

«Как в мечети», — подумал я.

— Ужинать тут будете? — спросила бабушка.

— Нет, — ответила Люся, — мы тут чайку попьём, а ужинать лучше там будем, со всеми.

— Тогда я пошла ставить чайник.

И бабушка тихо исчезла за какой-то дверью, которой я прежде не заметил. Мы с Люсей одновременно подошли к окну.

— Вот из этого окна я тебя видела, — сказала она.

— А я, значит, видел, как ты в этом окне мелькала…

С минуту мы молча разглядывали оконное стекло. Наконец я спросил:

— А тебе хорошо здесь жить?

— Да. Но только сравнивать-то не с чем. Всё, что я знаю о другой жизни, других местах, людях, — всё только из книжек и из кино. Я никого больше не знаю, кроме бабушек и мамы. Зато много вижу, потому что много хожу.

— Где ходишь?

— Везде. вокруг. Потом возвращаюсь, а тут бабушки, книжки, пластинки, фильмы.

— Я бы тоже хотел так жить.

Люся резко обернулась ко мне, и я снова увидел блестящие глаза и дрожащую улыбку, как тогда, под закатом.

— Но ты бы не хотел быть таким. как я?

— Каким — «таким»?

— А вот таким! — и Люся расхохоталась.

Я отшатнулся. Дрожащая, клокочущая, маленькая, она смеялась и смеялась; тряслись её распущенные волосы, тощие плечи, губы, тряслись руки. Руки! Я впервые заметил их: кривые, худые, искусанные пальцы в бабушкиных перстнях. Нет, я бы не хотел быть таким, как она!

Я отошел к тумбочке с видеокассетами. Там было много Тарковского.

— Любишь Тарковского? — спросил я.

— Да, очень. Особенно вот это, — и Люся показала мне на одну из кассет. На коробочке было написано «ЗЕРКАЛО».

— Мне тоже нравится. Только смотрел давно очень. Помню, там она на заборе сидит и курит.

— Кто — «она»? Актриса?

— Да, актриса. Актрису звали Терехова. Она очень красивая. — Я почувствовал, что улыбаюсь, произнося эти слова.

— Красивая… — эхом отозвалась Люся.

В комнату вошла бабушка. Аристократка с подносом. Никогда раньше не видел, чтобы женщина с такой осанкой носила поднос. Она красиво поставила его на стол и предложила нам с Люсей сесть. На подносе были три чашки, чайник, белый круглый хлеб и варенье. Мы сели. Бабушка грациозно нарезала хлеб и села вместе с нами.

— Вы ходили к морю? — спросила она.

Мы с Люсей переглянулись.

— Нет, — ответил я, — как-то не случилось.

— Как же так! Я бы на вашем месте не вылезала оттуда. Особенно вечером. Мы-то с Раей, ещё когда совсем молодыми были, всё по вечерам купаться ходили. Так хорошо: вокруг пустота — одни мы плаваем! И закат, и волны.

Бабушка заулыбалась и стала вдруг очень красивой, очень женщиной.

— Здесь у вас вообще красиво, везде, даже на самой дороге, — сказал я. — Где хочешь встань — и стой.

Люся торжествующе посмотрела на меня. Это было про неё — она знала.

— Пойдёшь завтра к морю, — сказала бабушка, — иди не вдоль шоссе, а через поле. Там увидишь обрыв. Под ним очень место хорошее: берег песчаный, а народу — ни души. — И она принялась подробно объяснять мне дорогу.

Люся захотела отрезать себе ещё хлеба. Она взяла в руки нож, и я заметил, как что-то у бабушки в глазах затревожилось. Но бабушка не остановилась: она только ещё спокойнее и красивее продолжала говорить. А я ждал, что будет дальше. Что-то точно должно было произойти. Но Люся просто резала хлеб. Может, делала она это слишком медленно, и вскоре бабушка совсем забыла про неё. А я сидел и всё поглядывал на них по очереди — то на одну, то на другую. Когда я в очередной раз посмотрел на Люсю, мне почудилось, будто из-под белой буханки на скатерть выскочило красненькое пятнышко. За ним — ещё одно. Пятнышек становилось всё больше, они медленно расплывались и сливались в одну красную лужицу. А Люся, как ни в чём не бывало, продолжала водить ножом по хлебному мякишу. Я присмотрелся и понял, в чём дело: буханку она снизу придерживала левой ладонью, и когда первый ломтик был до конца отрезан, Люся не заметила, что продолжает водить ножом, но уже не по хлебному мякишу, а по собственной коже. Она безучастно глядела на скатерть и тоже, как и я, видела красные пятнышки. Я снова посмотрел на бабушку; она всё ещё говорила о крымских красотах. Но вот она ненароком перевела взгляд на Люсю, потом — на скатерть. Я ждал, что раздастся крик, но услышал только строгий шёпот:

— Люсичка.

Люся рассеянно оглянулась, отложила ножик. и с диким воплем схватилась за ладонь. Я выскочил из-за стола. Бабушка не шелохнулась. Пол, скатерть, хлеб, Люсины рукава — всё было в крови. Я уже не мог ничего разглядеть, и только красненькие пятнышки все скакали и множились.

— Так иногда бывает, — сказала бабушка, когда я заметил, что Люси нет в комнате.

Я понял, что, наверно, уже минут пять стою, прижавшись к стенке, а красненькие пятнышки давно перестали плясать. Бабушка убирала со стола окровавленную скатерть. В комнате стало тихо и пусто. Мне показалось, что бабушка плачет, я будто слышал, как она всхлипывает, а может, это был только шорох скатерти.

— Так иногда бывает, — повторила она. — Люся очень умная девочка, но так иногда бывает.

Мне хотелось спросить, где она и что именно «бывает», что тут сейчас произошло. Но под потолком повисла тишина, и у меня пропал голос. Все предметы сделались вдруг очень отчётливыми, и комната от этого стала совсем пустой. На стене застыло большое зеркало. В нём ненароком отражался я: сначала я узнал ломаную линию носа, потом — длину своих волос; а за моей спиной отражалась Нина; она положила руку мне на плечо, пошевелила пальцами, и я стал её внуком. Из-за порога на нас смотрела мама…

Она была похожа на Люсю. Смотрела большими глазами, растерянная, грустноватая, маленькая. Такой она редко бывает. Я видел её в зеркале, а она не знала об этом и не знала, как войти.

Мама собралась с мыслями и сделала резкий шаг вперёд.

— Ку-ку, — сказала она, — ужин готов. Пойдёмте.

Мы очнулись.

За ужином бабушка Рая всех радовала своим новым платьем с голубыми цветами и рассказывала, что собирается съездить в Ленинград. Она была, как всегда, очень весёлая.

— Имею же я право развлечься. уж в мои-то годы — чай, не долго осталось. хо-хо. имею ж право хоть на старости-то лет… а то глядишь — делото моё к закату уж близится. хо-хо. — говорила она, с чувством уплетая добротный ужин.

Бабушка Рая любила подшучивать над своим возрастом. Она была на пять лет старше своей умной сестры и откровенно гордилась тем, что имеет взрослую дочь и титул вдовы, а не одинокой старухи, как «бедняжка Нина». Ей нравилось, что бабушка Нина здесь называется «второй» бабушкой, а она — «первой», что она тут самая старшая, но самая живая.

— Я поеду осенью. Погуляю, накуплю всякой всячины. Лет триста там не была. Столько не живут, сколько я там не была. Люсичка, солнышко, может, поедешь со мной, а?

Люся тоже сидела за столом. Она переоделась: вместо окровавленного свитера на ней теперь была клетчатая рубашка. А на её волосах, на самых кончиках, я разглядел запёкшуюся кровь. Левая ладонь была перевязана платком. Все это как-то не шло к её такому спокойному, светскому выражению лица.

— Осенью? — переспросила она. — Там видно будет.

Люся кушала цыплячье крылышко, как воспитанная девочка: вилочка, ножик, салфеточка, белый соус. Но на мгновение мне показалось, что она грызёт сырое мясо.

Утром я проснулся на кухне, — там мне постелили, — и сразу вышел из дома; скорее, скорее, пока все спят! Я верю, что утро вечера мудренее, утром можно многое понять, а вечером — лучше не пытаться.

Итак, что же я собирался понять, на чем остановился? Ах, да: «…зачем я здесь?» Кажется, уже пытался ответить. Что-то вроде: «.чтоб забыть, как бывает иначе, смириться и забыть. У тебя ничего не получилось — так будь просто внуком и просто сыном. Ты в Питере всё прозевал, всё не успел. Там ты дурак и неудачник — здесь ты дурак и внук, обречённый быть дураком, обречённый на вечное счастье.»

Я сижу на абрикосовом дереве и завтракаю рыжими фруктами. Ноги повисли на ветке и болтаются, как рукава. Я уже далеко. Всё позади. Только что-то ещё чуть-чуть не даёт мне покоя. Ах, да:

«… Я обещал написать письмо…

Что бы сказал Ганс?

Забудь про Ганса, он далеко.

Он не дурак, не дурак и не друг.

Ганс — принц. Принц Ганс.

Принц до кончиков ногтей,

Умный, тонкий Ганс.

У дураков — другие друзья,

И другие, кривые, косые, дурные дороги.» — так я пел, сидя на абрикосовом дереве, но никто меня не слышал, потому что было пять часов утра, а умные люди в это время спят.

Затекли ноги — пора слезать.

Можно пойти к морю. Но тогда придётся проходить мимо нашего дома, а вдруг кто уже проснулся и меня окликнут? Нет, наверно, все ещё спят. Значит — к морю.

Но подойдя к дому, я увидел, что на нашем заборе уже сидит кто-то в юбке; девочка; в волосах у неё мелкой вошью гуляет ветерок; стало быть — Люся. Сидит и. курит. Сначала я не поверил своим глазам, и вид у меня, наверно, был совсем дурацкий. Я подошёл — она посмотрела на меня и расхохоталась, прямо в лицо.

— Ты куришь?!

— А что я, по-твоему, делаю?

Она глубоко затянулась и стала похожа на маму.

— И давно? — спросил я.

— Не знаю. С тех пор, как сижу здесь.

Кажется, у Люси вообще проблемы со счётом времени.

— А откуда ты взяла сигареты?

— У мамы.

— Украла?

Люся коротко усмехнулась и сделалась вдруг маленькой-маленькой:

— Украла.

На заборе, как на ветке, болталась длинная серая юбка; из-под юбки торчали две щиколотки и две ступни; длинные волосы развевались — точно дымились, а кривые, птичьи пальцы, окольцованные бабушкиными перстнями, держали сигарету — такая была Люся на заборе.

— Ну что? Похожа? — спросила она, и снова рассмеялась.

— На кого?

— На актрису, — шепнула Люся, — актрису звали Терехова. Она очень красивая. Хочу быть красивой, хочу тебе нравиться.

И снова заулыбалась, задрожала, стала несчастная, стала больная. Почти как Терехова, только не актриса, а уродина. Прости меня, Люся.

— А, понятно… — пробормотал я и хотел было уйти, спрятаться, но всё-таки залез на забор и уселся рядом с ней.

— А как ты думаешь, зачем обычно люди курят?

Люся пожала плечами:

— Чёрт их знает, — она снова затянулась.

— Я понимаю ещё, траву курить — это по крайней мере хоть интересно. — продолжал я.

Тут Люся встрепенулась, быстро посмотрела на меня и спрыгнула с забора. Дальше она начала делать что-то странное: выскребла тонкой палочкой табак из новой, не начатой сигареты, сорвала несколько простых, зелёненьких травинок и принялась запихивать их на место табака. Это своё травяное изделие она протянула мне:

— Говоришь, интересно?

То же самое Люся сделала со второй сигаретой (сигареты она извлекала из рукава — как фокусы). Потом снова уселась рядом со мной.

— Ну что, попробуем?

Подул ветер, взлетели наши волосы, мы закурили, я рассмеялся; на ветру волосы становятся ещё длиннее — и я уже почти Нина. Люся тоже смеялась, красиво и весело. Мы видели солнце: оно всё выше поднималось над забором, а на заборе сидели мальчик и девочка, которые курят зелёную траву.

Когда утро кончилось, мы вернулись в дом, Люся — к себе, а я — к нашей маме. На прощание она сказала мне:

— Приходи сюда снова; это будет наш с тобой забор.

Когда я вошёл, мама варила кофе.

— Ты где-то гулял? — спросила она.

— Да, вокруг.

— А Люсю ещё не видел?

— Нет.

Почему я вру?

— Я уже успела сегодня на почту сходить. Для тебя письмо пришло. Вишь каков: уехать не успел, а по тебе уж друзья истосковались.

— От кого?

Письмо, конечно же, от Ганса. Мама положила его передо мной, но я даже не притронулся к конверту.

— Ты, кажется, не очень рад.

Мама, милая, зачем ты видишь меня насквозь?! Ведь ты и умом-то не блещешь. На кой черт тебе эта материнская проницательность?!

— Да, не очень.

— Почему?

— Потому что я туда не вернусь.

Мама разлила нам кофе в две большие кружки — мне и себе.

— Хватит нести чушь! Ты вернёшься после армии целенький и невредименький. Вернёшься и будешь третий раз поступать на свою историю или — ещё куда. Побольше узнаешь о жизни, может, даже поумнее станешь — и вернёшься.

Я сделал глоток. Кофе слишком крепкий.

— Я не вернусь.

— Почему?!

— Потому что не хочу.

— Ага, уже и «не хочу»! Ты, никак, собрался до конца жизни в казарме сидеть? Кто ж тебя, дурака, держать там будет?

Слишком, слишком крепкий кофе. Меня начинает трясти. Я перестаю себя слышать.

— Я сказал! Нет, не хочу, боюсь!

— Не ори!

— Бо-юсь!!!

— Не ори!!! Чего ты боишься?!

— В сего! Боюсь возвращаться, боюсь в армию, боюсь в казарму! Не хочу!

Это просто кофе, слишком крепкий кофе.

— А чего ты не боишься?! Чего ты хочешь?!

Мама перешла на крик. Её, кажется, тоже трясёт.

— Хочу сидеть на заборе, в сарае, у бабушки! Быть тупым, дураком, уродом, бабушкиным тупицей… чтоб она меня лечила! Понимаешь?!

Не знаю, что я сделал, — может быть, резко размахнулся локтем, или неудачно выскочил из-за стола, — только кружка перевернулась, и кофе, горячий, густой, расплескался по скатерти, как вчерашние красненькие пятнышки.

— Идиот! — крикнула мама.

Она было кинулась к столу, но вдруг увидела меня: выронив руки и ноги, я сидел на полу перед стулом и тупо, нараспев смеялся:

— Мама-мама, они убьют меня, сломают нос, а я боюсь, я так боюсь.

И я опять забываю, что будет дальше.

Каким-то чудом залитая скатерть исчезла со стола. Остался только мокрый нераспечатанный конверт. Извини, Ганс, но тебя больше нет. Ты промок, друг. И не пиши мне впредь — я решил разучиться читать.

А за окном — мама с Люсей. Интересно, когда она успела выйти из комнаты? О чём они могут разговаривать? О чём они говорят каждое лето? Может быть, мама пытается обсуждать с дочкой книжки, но чувствует, что Люся давно переросла её?

Я вышел во двор. Помню, чувство было такое, будто я только проснулся, а утро уже давно продолжается. Мне не хотелось мешать Люсе с мамой, и я обошёл дом. Другая половина дома тоже давно проснулась. Там, во дворе, я встретил двух сестёр.

Под яблоней на деревянных табуретках друг против друга сидели Нина и Рая. Они вдвоём плели что-то из длинных нитей. Я подошёл ближе и стал смотреть. Рая усмехнулась.

— Это, — говорит, — подарок для Люськи к отъезду. А то мы вот решили, что в город её отправлять пора уж. Грех ей прозябать здесь. А спросили, что за подарок хочет, — сказала, дескать, хочу платье ракушковое, чтобы всё сплошь из ракушек мелких соткано, — бабушка засмеялась, — видно, не хочет девка уезжать. Хитрая! Хочет, чтобы мы с Ниной это платье ей до второго пришествия ткали. Сама, вон, на море ходит — ракушки нам оттуда приносит. Эко придумала — ракушковое платье! — и она снова засмеялась.

По длинным нитям от одного конца — к другому, от сестры — к сестре, из руки — в руку скользили ракушки, как пуговицы. В траве под ногами лежали осколки — это иголка неудачно проткнула ракушкину скорлупку.

Нина молчала. Её пальцы были заняты плетением, а сама она смотрела на меня откуда-то сверху и спокойно улыбалась. Вот тогда в этой улыбке, в этих пальцах и ракушках я впервые ясно прочёл, что Нина знает. Что знает? Всё знает, просто знает.

— А ведь говорили, в следующем году Люсю отправите, — сказал я.

— А передумали. Лучше — в этом, — ответила Рая. — Что, думаешь, нам с ней расставаться не жаль? Жаль. Да только для чего ж мы жили? Чтоб она, как все, по-человечески жила, среди людей. Она ж умница давно стала, её ж послушать — так заслушаться можно. А что она, того, забывается иногда, руки вместо хлеба режет или не помнит, как дверь открыть, — так это ведь с опытом, с опытом приходит. Это ж лечится… Правильно я говорю, Нина?.. Уж если она человеком стала, — да ещё каким человеком! — так от мелочей- то вылечиться нетрудно. Вон, Нина знает. Она ж лучше меня разбирается. Верно я говорю?

Нина снисходительно кивнула. На ней было синее платье — длинное, тёмное, тёплое, — не утреннее и не по погоде. Чёрно-седые волосы сейчас были распущены; солнце, — жестокое, светлое — обнажало тёмные морщины на давно пожелтевшем лице. А она просто улыбается в воздух. Нина, Нина, моя Нина!

Я сидел под яблоней, пока сёстры плели платье. Рая была очень разговорчива. Она пересказывала на свой лад то, что знала от Нины про Люсю.

Нина время от времени кивала. Никто из бабушек никогда не читал, что пишет внучка, но иногда Люся сама пыталась рассказать бабушке Нине что-то о своём написанном, но читать не давала. Видно, ей и хотелось поделиться, и страшно было. Почему страшно? Кто её знает! Люся писала прозу, но порой случались и стихи, и песни. Раньше она занималась «серьё-ё-ёзными» рассказами и повестями, а теперь подросла и, кажется, стала писать детские сказки. Но и их никто не читал. Когда бабушка Рая заговорила о Люсиных сказках, Нина точно очнулась и произнесла откуда-то издалека:

— Да, детские сказки… А ведь Люся и детей-то никогда не видела. — и она снова замолчала.

Мне захотелось разыскать Люсю.

Я уже будто видел её в ракушковом платье, в какой-то сказке для детей, которых нет и быть не может. Я понял, что когда платье будет готово, всё кончится, Люся уедет, её снова не станет. И всё окажется сказкой, которой не было, для детей, которых Люся не видела. Поэтому сёстры должны вечно плести ракушковое платье, как две Пенелопы, чтобы Люся никогда не кончалась.

И я пошёл разыскивать её. Но во дворе нигде Люси не было; в доме — тоже. Не было нигде и мамы. Значит, они, наверно, вместе. Куда могли пойти мама с дочкой? Может, бабушек спросить? Чтоб хоть издали посмотреть, как они гуляют вдвоём. Стою я посреди двора, думаю обо всём этом, и тут голос из-за спины:

— Данила, — я обернулся, это была Нина, — хочешь, пойдём вместе на море? Я покажу тебе то место, с обрывом. Наберём ещё ракушек.

Я кивнул:

— Пойдёмте.

Каждый раз, обращаясь к ней, я не знал, как называть её: на вы или на ты. Виделись мы слишком редко, и вслух бабушка Нина была для меня взрослой, полузнакомой родственницей, слишком далёкой и не своей. Но про себя Нина была только Ниной, моей Ниной. Но говорить-то надо было вслух. Итак, «пойдёмте».

Мы вышли, и я подумал, что, может быть, Люся с мамой тоже сейчас собирают вместе ракушки.

Когда мы дошли до того обрыва, о котором Нина рассказывала, я увидел море. Действительно, синее — как платье Нины, только светлее. Над ним, конечно, небо. Высокое такое. Это была всего лишь красота, та, которая описана везде и всюду на всех языках мира, чудо без выдумки, чудо состояло лишь в том, что небо — сверху, а море — снизу. Я замер и, наверно, запел. Мы повисли в воздухе — я, Нина и обрыв.

Теперь нужно было спускаться. Нина подобрала платье и подала мне старухину руку. Одновременно я почувствовал прикосновение шершавой кожи и хруст камешков под ногами. Синий ветер резко подул нам в лицо, захлестал нас волосами — седыми и чёрными; Нина пошатнулась и вцепилась птичьими пальцами в моё запястье; потом снова, снова… Казалось, кожа на запястье вот-вот лопнет. Но мы продолжали спускаться. За нами скакали мелкие камешки. Вскоре мы приземлились, и Нина медленно выпустила мою руку. Я посмотрел на запястье — кожа все-таки осталась цела. Мы опустились на камни. Ветер стих. Так завершилось сошествие к морю старухи и мальчика.

Внизу море было совсем тихим, а берег пустым и большим.

— Как пусто! — говорю.

— Да, пусто. Сюда никто не ходит, это мой заповедник, — усмехнулась Нина. — Все приезжие там, на пляже, а местные вообще не ходят на море. А я вот люблю.

— А Люся любит море?

— Да. Раньше мы ходили сюда с ней вдвоём, а теперь вот порознь. А впрочем, я не знаю, куда она ходит. Иногда она рассказывает, где была, что делала, а иногда молчит целыми неделями. Может быть, придёт сюда сегодня за ракушками.

Я снова стал разглядывать синее платье.

— А почему она молчит неделями?

Нина посмотрела мимо меня и стала вдруг очень похожа на Люсю:

— Потому что ей можно. Она ведь больна-а-ая. Знаешь, мне порой тоже хочется помолчать недельку. Но я же здоровая, поэтому должна говорить, и слушать, и быть кем-то. дефектологом или женщиной. Особенно раньше, когда я жила в городе и была молодой. Я тогда мечтала дожить скорее до старости, чтобы вроде как больной стать, необязанной. Вот, дожила, и теперь почти счастлива. Потому что старуха. А Люся ещё счастливее, потому что больная. Она всё понимает и слышит, но может ничего не говорить и не слушать. А как уедет в город — все кончится. Придётся ей стать здоровой и дожидаться старости.

Нина отчего-то расхохоталась и задрожала; такой я никогда ещё не видел её: из пожилой аристократки она превратилась в одинокую, безумную старуху. В этот миг я понял, что когда-то давным-давно она точно была Люсей или чем-то вроде.

Нина перестала смеяться, а я ещё долго слышал её смех. Я смотрел на неё — на чёрно-синюю старуху, а она с каждым мгновением становилась всё страшнее и прекраснее. Нина видела море, а я видел синее платье; она шептала что-то, — кажется, о ракушках, — а я слышал только имя: «Нина! Нина!»

Несколько минут или часов спустя я понял, что она уже не смотрит мимо меня — нет, она сосредоточенно пытается заглянуть в моё лицо; в глазах у неё — какое-то вопросительное сочувствие, теперь это глаза не старухи, а дефектолога. В чём дело? Что-то не так?

Я почувствовал странный, шершавый привкус на губах и очнулся: оказалось, что я целую руки Нины. «Боже мой! Что это?.. Всё, хватит, хватит!» — и я пошёл собирать ракушки. Нина не пошевельнулась, она только продолжала вопросительно глядеть на меня. А я не мог произнести ни слова… Да, наверно, и не нужно было ничего произносить. Всё в порядке, всё как в старой сказке, где полоумная сестра влюбляется в родного брата, потому что больше никого не знает, а брат, обласканный четырьмя родственницами, должен выбрать одну-единственную королевскую старуху, чтобы целовать ей руки. Не такие ли сказки пишет Люся?

Кстати, вот и она. Я поднял голову и неожиданно увидел на краю обрыва маленькую деревянную фигурку с развевающимися волосами и юбкой. Было ясно, что Люся стоит так уже давно. Вряд ли она могла слышать наш разговор — слишком сильный ветер там, наверху. Но ей было достаточно видеть нас — меня и синюю старуху. Я вспомнил, как она говорила, что будь я женщиной, мне бы пошло имя Нина. По-моему, ей нравилось, что я бабушкин внук. Люся любовалась на нас сверху и, наверно, уже слагала какую-нибудь там свою рыбацкую историю про старуху, мальчика и море, а может быть, про наше имя.

Я хотел было помахать ей рукой, но она поймала мой взгляд и исчезла. Остался только обрыв. Я понял вдруг, что хочу рассказать Люсе всё: про синюю Нину, про свою фобию, про трижды поломанный нос, про фальшивые обмороки, чтоб меня не убили, про казарму и забытого Владимира Красно Солнышко. Ей стоит только рассказать — она поймёт каждое слово по-своему, по- сказочному, и превратит всё в сказку — как с травяными сигаретами на заборе.

Когда солнце стало садиться, мы с Ниной собрались уходить. С тех пор, как я начал собирать ракушки, мы не обменялись ни словом, но время от времени смотрели друг на друга. Она смотрела на меня уже без сочувствия и без вопроса — как на часть пейзажа. А я. я видел, как меняется цвет Нины. Когда солнце стало красным, Нина совсем потемнела и посинела, зелёные волны заплескали её платье. Она встала и подошла ко мне:

— Пойдём, Данила. Скоро ужинать.

Мы вскарабкались прежней дорогой, спотыкаясь о подол платья, продирая кожу на запястьях.

А на ужин была сырая рыба. Впрочем, рыба-то была вполне жареная, только мне опять почему-то казалось, что Люся грызёт её, как сырую. За столом мама рассказывала, что они с Люсей утром ходили на пляж — по

глядеть на приезжих (идея, как ни странно, была Люсина) — до чего смешные эти приезжие! А вечером мама ходила на рынок и купила там соломенную шляпу.

— Уже которое лето никак не могу купить, руки не доходят!

Дальше шел подробный и действительно смешной рассказ о продавце шляп, который рассыпался перед мамой в комплиментах и говорил только по-украински. Мама старательно пересказывала эту сцену в лицах и на разные голоса. Смеялась даже Люся, хотя мне казалось, она вокруг себя не видит и не слышит ничего. Бабушки убрали со стола тарелки, мама выложила в вазу фрукты и разлила всем чай. Возвращаясь к разговору о шляпе, бабушка Рая заметила, что неплохо бы купить такую же шляпку для Люсечки. Мама уже предлагала ей, но она отказалась. Неужели? Рая недоверчиво посмотрела на внучку. Люся растерянно кивнула или пожала плечами. Она сидела рядом со мной и держала двумя руками апельсин. Я смотрел на неё и не мог понять, что она собирается с ним делать. С немым отчаянием Люся уставилась на это круглое оранжевое существо. Казалось, она пытается что-то вспомнить и никак не может. Её глаза постепенно становились блестящими, губы начали вздрагивать. Она слегка наклонила голову — так, чтобы волосы закрывали лицо, — и я увидел, как на скатерть упала маленькая, тихая слезинка. Никто, кроме меня, не видел этого — все были заняты звоном посуды и разговором о соломенных шляпках. Через весь этот застольный вежливый шум до меня донесся Люсин шёпот: «Идиотка, идиотка… больная, недоделанная…» Я наклонился к ней и тихо спросил:

— Что с тобой?

Она посмотрела на меня мокрыми хохочущими глазами и прошептала:

— Я забыла, как чистить апельсин.

— Это не страшно.

Я взял у нее апельсин и очистил.

— Вот и всё. А знаешь, ты, вроде, как-то по-особенному любишь фрукты. Ну, как будто они живые и очень хотят, чтоб их съели, а ты хочешь им помочь. Как-то так у тебя, да?

— Да-да, но я часто забываю, чего именно они хотят и как им помочь. Глупости, на самом деле я просто забываю, что с ними делать, и поэтому боюсь их брать. Это как с дверью.

Мы говорили совсем тихо, укрывшись длинными волосами, и никто ничего не заметил.

На следующее утро я очистил несколько апельсинов, разложил их по карманам и отправился к нашему забору. Моя сестра была уже там. Она сидела на заборе с тетрадкой и что-то писала. Я подошёл сзади и стал читать через плечо. Люся быстро почувствовала меня и заулыбалась — она знала, что я приду.

— Я уже заканчиваю, — сказала она, не оборачиваясь, — сейчас, ещё две строчки. Если хочешь, можешь почитать потом. Это сказка.

— Хочу.

Я сорвал большой лопух и, пока Люся дописывала две строчки, сложил апельсины в зелёный лист, как в красивую корзинку.

Люся закрыла тетрадку и повернулась ко мне.

— Всё.

Я протянул ей корзинку.

— Вот фрукты. Тебе не нужно будет вспоминать, что с ними делать. Она растерянно улыбнулась:

— Спасибо, очень красиво — оранжевые в зелёном… Значит, я могу позавтракать? Прямо как по-настоящему? Как здорово! — Кажется, Люся действительно радовалась.

Она положила лопух с апельсинами себе на колени.

— Пока ты завтракаешь, я почитаю твою сказку, хорошо?

Люся дала мне тетрадку, и вот что я прочёл:

Сказка о деревянном барабане

В некотором сине-коричневом городе, на Полузабытой улице жили- были нищие муж с женою. Жили они долго, но несчастливо, пока у них не родилась дочка Ниночка. У Ниночки не было никаких игрушек — только деревянный барабан. Целыми днями она била в барабан и пела. А пела она так красиво, что каждый, кто проходил по той Полузабытой улице, останавливался, очарованный её голосом.

Ниночка росла и с каждым днем хорошела. Родители не могли на неё налюбоваться, а прохожие останавливались уже не только ради её пения, но и ради её красоты. Ниночкина мама заметила это и говорит:

— Выходи-ка ты, доченька, с барабаном на улицу и пой там в своё удовольствие. А добрые прохожие пускай тебе за это монетки подкидывают.

Ниночка пошла с барабаном на улицу.

Целый день стояла на Полузабытой улице красавица в сером ветхом платье, пела и била в деревянный барабан. А люди сбегались со всего синекоричневого города, слушали и глазели на неё. Под вечер Ниночка приходила домой и приносила долгожданные монетки.

А ещё в том сине-коричневом городе в одном подвале жила-была старая колдунья Ингеборга. Жила она там уж триста лет, а была ещё дольше. Когда-то она тоже прекрасно пела, и у неё тоже было прекрасное лицо. С тех пор она превратилась в дряхлую, злую старуху, но колдовать не разучилась. И стала Ингеборга повсюду творить злые чудеса. Бывало, пойдёт она на базар, увидит, что кто-нибудь продаёт свежую рыбу, шепнёт рыбе на ухо старинную абракадабру, и — глядишь: пропало свежее животное, будто вовсе не бывало. А на прилавке только рыбьи головы да гадкий рыбий запах. Злая старуха посмеётся и дальше пойдет. Ещё она любила обращаться чёрной кошкой и перебегать людям дорогу.

По вечерам старуха приходила в свой подвал, открывала огромный старый ингеборговый сундук и вытаскивала из него свои роскошные платья и драгоценности, которые носила в далёкой молодости. Старуха примеряла одно платье за другим. И вспоминала: «Ах, какой красивой я была когда-то!», а потом пускалась в пляс. Ночь напролет кружилась Ингеборга по полутём

ному подвалу в своё удовольствие. Но когда возвращалось утро, она снова складывала платья в сундук и выходила на улицу, чтобы творить злые чудеса.

Как-то до неё дошли слухи о поющей барабанщице. И пошла Ингеборга посмотреть и послушать нищую певицу. И как только она услышала издали чудный голос, так сразу забыла свои злые чудеса и стала вспоминать прекрасную молодость. И ей снова захотелось петь и танцевать…

Пустилась в пляс, распустила космы, расплела морщины, по старинным рукам заструились кольца, юбки расплескались, пятки разбежались, и она в миг отрастила себе три тысячи ног, чтоб танцевать за весь мир и ещё за три тысячи чертей, и на радостях запела скрипучим голосом свои разлюли…

А люди слышали и видели её и смеялись. «Смотрите! Смотрите! — кричали они. — Старуха танцует ингеборгнутая! Эк она три тысячи ног отрастила, эк разлюлями заскрипела!» Но Ингеборга не слышала их смеха. Ей казалось, что она молода и прекрасна, как триста лет назад. Вдруг у старухи закружилась голова, она запуталась в своих ногах и лохмотьях и упала в лужу. Люди ещё сильнее покатились со смеху. Опомнилась Ингеборга и увидела, что сидит она, старая, в тёмной луже, а весёлые прохожие смеются над её многоногой дряхлостью. А издали доносился прекрасный голос барабанщицы. Нищая красавица пела и била в свой деревянный барабан. «Дик-дан-тог, дик-дан- тог», — раздавался деревянный бой.

Разозлилась старая колдунья, ей стало обидно и завидно. Она решила отомстить молодой барабанщице и пошла её искать.

А в это время Ниночка, как всегда, стояла на улице в сереньком ветхом платье и пела песни. Старуха подошла к ней и спрашивает:

— О чём ты поёшь, красавица?

Ниночка испугалась и ответила слабым голосом:

— Я пою ни о чём.

— А о чём же поет твой барабан? — спросила Ингеборга.

— «Дик-дан-тог», — поёт мой барабан, — ответила Ниночка.

Тут злая колдунья ей и говорит:

— О твоей старости поёт этот барабан! Ты сейчас молодая, красивая, но пройдут годы, и твои черные волосы поседеют, твоё белое личико пожелтеет, и ты прогниёшь насквозь, и станешь тухлой рыбкой!

Ниночке от этих слов стало совсем страшно, и она упала в обморок, а очнулась немой. Она силится издать человеческий звук, надрывается, бедная, но ничего у неё не выходит, кроме молчания. Такое злое чудо сотворила с певицей завистливая колдунья.

И девушке не осталось ничего, кроме как бить в барабан. Дик-дан-тог, дик-дан-тог. Так и стояла она до ночи, безголосая, с одним только деревянным барабаном.

Пришло время ей возвращаться домой. И она заплакала: «Как же я вернусь безголосая?! Отец с матушкой, верно, расстроятся». И решила Ниночка домой без голоса вообще не идти, и побрела по городу неизвестно куда. Она шла всю ночь, не останавливаясь, чтобы как можно дальше уйти от своего родного дома. Ей было страшно, одиноко и холодно. Стала она снова бить в деревянный барабан: «Дик-дан-тог, дик-дан-тог…» И снова день сменил ночь, и снова ночь сменила день. Все люди в сине-коричневом городе снова уснули и снова проснулись. Заблудилась Ниночка в улицах, и ей было не найти ни конца, ни обратного края. А люди видели её и говорили, что она безумная.

Бывало, какой-нибудь добрый прохожий жалел девушку, подходил к ней и спрашивал:

— Кто ты, сумасшедшая красавица? И зачем ты бьёшь в свой деревянный барабан? Пойдём со мной, я накормлю и напою тебя.

Но ничего не отвечала немая Ниночка. Она только смотрела грустными, голодными глазами и била в деревянный барабан. Так проходил один день за другим. Ниночка похудела за эти дни, платье совсем обветшало. Но красота её не поблекла. Девушка час от часу становилась всё красивее и печальнее. И люди пересказывали друг другу: «Я видел самую красивую на свете девушку с большими голодными глазами. Она стояла в ветхом платье и била в деревянный барабан, наверное, она сумасшедшая».

И так по всему сине-коричневому городу разошлись слухи о прекрасной немой барабанщице. Дошли они и до подвала старой Ингеборги. Снова разозлилась колдунья — ей не давала покою слава голодной красавицы. И тогда Ингеборга пошла по всему городу искать Ниночку, чтобы отомстить ей за её красоту. Колдунья взяла с собой свой ингеборговый сундук с роскошными платьями.

И вот стоит Ниночка, как всегда, на улице и бьёт в деревянный барабан. Знакомая старуха подошла к ней и сказала скрипучим голосом:

— Узнаёшь ли ты меня, красавица?

Девушка испугалась и захотела звать на помощь. Но не позвала никого, потому что была безголосая.

— Ты боишься меня, красавица? — спросила Ингеборга. — Не бойся, доченька, я тебе не сделаю зла. Я пришла просить твоего прощения. Знаю, что виновата перед тобой, и хочу теперь искупить свою вину. Взгляни-ка на этот сундучок. Он старый и скрипучий снаружи. Но внутри его лежат мои сокровища. Я их тебе дарю.

И тут Ингеборга поставила свой сундук у Ниночкиных ног. Девушка отшатнулась. Колдунья смотрит на неё, посмеивается и говорит:

— Отчего ты не хочешь принять мой подарок, душенька? В сундуке моем такие роскошные платья, каких ты отродясь не видывала. Сними своё ветхое платьице и оденься в красивое, новое.

Но девушка только качала головой, потому что не верила старой колдунье. Тогда Ингеборга сама отворила свой сундук и достала оттуда красное парчовое платье. И оно было такое яркое и такое красное, что Ниночка невольно улыбнулась и взяла у старухи подарок.

— Ну, давай же, надень его, доченька! — зашептала лукавая старуха.

Тут же доверчивая девушка надела это платье. И как только она надела его, так сразу у неё на спине вырос огромный горб. Колдунья посмотрела на горбатую карлицу, расхохоталась страшным хохотом и пошла на базар на радостях.

Ниночка заплакала: «Неужели теперь я уродина!» — и снова принялась бить в барабан.

Снова ночь сменила день, снова день сменил ночь, снова все люди в сине-коричневом городе проснулись, а потом снова уснули. А горбатая немая барабанщица всё бродила по улицам и била в барабан. «Дик-дан- тог» — раздавался деревянный бой.

А люди видели её, слышали и говорили: «Я видел самую уродливую на свете карлицу с огромным страшным горбом на спине. Она стояла в красном парчовом платье и била в деревянный барабан, потому что безумная».

А ещё в этом сине-коричневом городе жил бродячий певец. Он бродил по людным улицам и слагал старинные песни. Как-то он увидел горбатую барабанщицу в красном платье, остановился и стал смотреть на неё глазами. А немая карлица удивилась, но с места не сдвинулась. Она всё стояла и била в барабан. А бродячий певец так и глядел на неё до рассвета. «Дик- дан-тог», — раздавался деревянный бой. А когда наступило утро, бродячий певец ушёл и горбатая Ниночка снова осталась одна.

И опять люди проснулись, повыползали на улицы и стали видеть горбатую Ниночку. И так этот день прошёл для неё как обычно.

Но когда приблизился вечер, на улице опять появился бродячий певец. Он подошёл к горбатой девушке, постоял перед нею, послушал, как бьёт она в барабан, и заговорил красивым голосом:

— Ты печальная, голодная карлица, я сложил о тебе старинную песню: о твоем страхолюдстве и о твоём горе, и о твоём деревянном барабане, и о твоём страшном горбе в красном платье.

И запел песню о девушкином страхолюдстве и о её горе, и о её деревянном барабане, и о её страшном горбе в красном платье. И горбатая Ниночка стояла смирно, заворожённая песней. Она затаила дыхание и удивленно слушала. А когда длинная песня кончилась, бродячий певец посмотрел на карликовую девушку, улыбнулся и пошёл петь в другие улицы.

Всю ночь эта песня не выходила у Ниночки из головы, она поразила её нежную горбатую душу. А когда над сине-коричневым городом взошло солнце, карлица захотела спеть эту песню. И не просто захотела, а так сильно, что к ней вернулся голос. Она рассмеялась и запела, и стала танцевать. И танцевала день и ночь лучше всех танцовщиц на свете, потому что была очень счастлива. Она кружилась со своим горбом и в своём красном платье, и била в барабан, распевала чудным голосом эту песню о своём страхолюдстве и о своём счастье, и о деревянном барабане, и о горбе в красном платье. А люди смотрели на неё и видели, что она прекрасна и горбата. Они до того были поражены её горбатой красотой, что сами захотели стать карликами. И не просто захотели, а так сильно, что тут же все и стали горбатые и счастливые, как Ниночка.

Так появился город прекрасных карликов, которые поют длинную песню и бьют в барабан.

«Дик-дан-тог» — раздаётся деревянный бой…

Я закрыл тетрадку и посмотрел на Люсю. Она была увлечена апельсинами.

— Так значит, это сказка для детей? — спросил я.

— Да.

— А для каких детей?.. Знаешь, что говорит бабушка Нина? Она говорит, что ты детей никогда не видела.

— Это неправда. — Люся дожёвывала последнюю дольку. — Я видела их издалека, когда ходила вокруг… А ещё я сама была ребёнком.

— Да, но ты была… слегка необычным ребёнком… как бы это сказать… ингбе…

— Да, слегка ингеборгнутым, аутисткой. Но это всё равно. Я ведь слышала сказки. Даже тогда. когда мне их никто не рассказывал.

Она замолчала.

— Мне… мне понравилось, — сказал я, — правда, очень понравилось. Просто это не для всех детей. Понимаешь?

Люся засмеялась:

— Ну и хорошо. Я ведь для тебя писала — хотела, чтобы ты в меня влюбился.

На некоторое время наши ноги и руки молча повисли на заборе.

— Бабушка говорила, что ты иногда сочиняешь песни. Спой что- нибудь, а?

Люся подумала и запела:

— Я хочу быть идиоткой одноногою,

Чтоб ходить и всем прохожим улыбаться,

И шагать своей весёлою дорогою,

И не быть никем и не казаться,

Чтоб меня кормили филантропы,

Чтоб веселая шпана меня пинала,

Чтобы я истаптывала тропы,

Костылями землю ковыряла.

Я не боялась бы молиться Богу,

Не боялась бы креститься перед Спасом.

Я бы грела в церквях свою ногу

И питалась бы кошачьим мясом.

— А дальше должен играть аккордеон, — добавила она и принялась изображать аккордеон.

— Нина поняла бы тебя, — сказал я, помолчав, — Знаешь, она мечтала стать старухой, чтоб не быть никем и не казаться. Вот теперь стала и — счастлива, говорит… Да, она б тебя поняла.

Люся посмотрела на меня большими глазами:

— А ты? Ты бы разве меня не понял?

— Понял. Знаешь, я ведь тоже ваш брат. Я хочу остаться здесь навсегда. У меня были друзья в городе, по крайней мере, один друг. Он большой молодец! Он даже пишет мне. А я ему не отвечаю и не читаю его писем. Потому что не хочу возвращаться туда, хочу разучиться читать и писать, чтоб сидеть с тобой на заборе, собирать ракушки, целовать бабушкины руки и быть её идиотом. райским дураком. необязанным, понимаешь? Но я не могу, потому что меня никогда не считали больным. Я не больной, я просто дурак, несостоявшийся, я теперь буду служить в армии, многие других. Раньше я любил историю Древней Руси. У меня были какие-то мысли. Ну, Владимир Красно Солнышко и всякое такое. Теперь я люблю только Нину и этот забор. Но даже это уже не важно, потому что через два месяца сказка кончится, понимаешь? — Люся понимала. — Это ещё не всё. У меня есть фобия, — ты знаешь, что такое фобия? я боюсь, что меня ударят. Меня почему-то часто бьют, и мне с каждым разом всё страшнее. Оттого у меня и нос такой красивый. Тебе ведь нравится, правда?.. Я не переживу. Послушай, Люся: говорят, что в армии бьют. Самое страшное, что я не умру. И не переживу. Ты правда меня понимаешь?

Сестра взяла меня за руку:

— Давай, чтоб ничего не кончилось. мы просто вместе уйдём отсюда, улетим — и будет продолжение. Я буду сестрой, ты будешь братом; я буду карлицей, ты — дураком. Я сошью тебе крылья из крапивы, и мы улетим по заборам.

Так говорила Люся, а я хотел ей верить. Но утро опять подходило к концу, и пока я думал, как бы нам так безболезненно разойтись, чтоб это не было слишком жестоко, Люся просто выпустила мою руку, спрыгнула с забора и исчезла.

Люся-Люся, мы не будем летать по заборам с крапивными крыльями. Ты-то, может, попытаешься улететь, чтоб остаться больной, необязанной, а я — нет, потому что слишком знаю, чем это кончится. Недолго летать тебе, Люся: если успеешь, то долетишь до зимы в длинной юбке и вязаном свитере, а там — потеряешь дорогу, замёрзнешь, заблудишься, станешь бездомной дебильною девочкой, и тебя, как ушедшую в маразм старуху, поймают и закутают в тёплый плед суетливые родственники.

А может, не так это плохо?

Слезая с забора, я попытался мысленно применить эту историю к себе и понял, что меня бы подобный исход избавил от многих проблем. Вряд ли замёрзшего маразматика заставят служить в армии — пусть даже ему восемнадцать лет; нос-то, может, и поломают потехи ради, а вот служить не заставят…

Меня осенило!..

Мне стало вдруг очень весело и мило. Я знал теперь, что делать, и всех любил за это. Первое утро кончилось — началось второе, дневное утро, когда все здоровые люди просыпаются, чтобы жить или звенеть посудой. Мама ещё не начала варить кофе. Она была в жёлтой юбке и голубых рукавах. Бабушка Рая развешивала на крыльце бельё. Я решил приготовить завтрак, отчего мне стало ещё веселее. Мои счастливые руки варили кофе и жарили яичницу, я напевал какой-то романс из тех, что любят бабушки- сёстры, вроде «Мне во сне ещё летать да летать.», а мама слушала и, кажется, радовалась, что у меня хорошее настроение, что кофе булькает, а яичница чудесным образом шкварчит на сковородке.

— Мам, а мам? — спросил я — Вот ты, когда вырастешь, станешь маразматиком?

Мама вздохнула и поблагодарила за кофе с яичницей. Я вспомнил, что последний раз готовил завтрак для мамы, когда мне было десять лет. Кажется, это была манная каша. Точно! Помню, тогда она ещё называлась мам- ной. И, наверно, тогда я тоже пел, но вряд ли мечтал о маразме. Это было восемь лет назад.

Бабушка Рая развесила бельё и вошла в залитую солнцем кухню. Она о чём-то улыбается, я тоже. Я пою, она подпевает:

— Мне во сне ещё летать да летать,

Оставаясь на земле наяву.

Как хорошо мы спелись! Закружиться бы сейчас с ней по кухне! Я чувствовал себя птицей.

Мне нужно было увидеть Нину. Я теперь действительно знал, что делать, и мне хотелось рассказать ей об этом. Я понимал, что не расскажу, но, может быть, она сама догадается. Да и вообще, что бы я ей ни рассказывал, Нина будет слушать и смотреть на меня. А мне так нужно, чтоб она на меня смотрела — именно сейчас, когда я наконец-то знаю, что делать.

Нина сидела на прежней деревянной табуретке под той же яблоней, что вчера. Она плела платье. Мои ракушки пригодились. Я сел на траву подле табуретки и не знал, с чего начать.

— Доброе утро, — улыбнулась Нина. В её улыбке блеснул металлический зуб.

— Да, доброе, — согласился я. — Вы бы хотели вечно плести это платье?

— Хотела бы. И чтоб ты каждое утро приходил и вот так садился передо мной на траву.

— Именно я?

— Ты, или кто-то вроде тебя — может, птица какая-нибудь. Чтоб видела, как я плету, и улыбалась лицом.

Я почему-то удивился. Может быть, на самом деле Нина молчит, а мне всё только слышится? Но она говорила:

— Ты же хочешь быть похожим на птицу, и у тебя иногда получается, а я это вижу. Когда вы с Люсей сидите на заборе, ты — как птица, а она — немножко как я.

— Вы видели нас на заборе?

Синеватая Нина зажмурилась и посмотрела на меня, как на солнце.

— Конечно, у меня ведь утро тоже рано начинается. Старухам не надо много спать. А ты лучше спи побольше — иначе никогда не состаришься.

Кто это говорит — я или Нина? Нет, ещё не пора сходить с ума, впереди ещё целый вечер и кусочек ночи — пока все не уснут.

А Нина посмеивается и продолжает перебирать ракушки.

Теперь я ясно слышу, что говорю:

— Знаешь, я, может быть, правда, никогда не состарюсь. Есть и другой способ стать счастливым. Я сегодня понял, что сделаю. Скорее даже не понял, а вспомнил. Завтра утром ты узнаешь, что именно.

И опять на меня снова посмотрели тревожные глаза дефектолога — как тогда, на море.

— Не бойся, Нина, — продолжал я, — всё останется, как было. Я буду жить. Буду приходить к тебе каждое утро и улыбаться лицом, как птица. Ты только не смотри на меня такими глазами, Нина. Всё будет очень, очень хорошо.

Нина поверила мне, а я отправился к морю за ракушками. Но сначала зашёл в дом, чтобы взять с собой нитку, бумагу и карандаш. Нитка — для бус (мне захотелось сплести ракушковые бусы и подарить маме). А карандаш и бумага — чтоб написать письмо Гансу. Гансу или кому другому — всё равно. Хотелось просто описать всю эту историю и рассказать кому-то, чем она закончится.

Когда я спустился с обрыва и начал собирать ракушки, море было ещё голубым, как мамины рукава.

Когда бусы были готовы, оно потемнело и стало как старое платье. Теперь пора писать письмо. Здравствуй, Ганс. Я написал четыре страницы и зарыл их в мокрый песок. Извини, Ганс.

Вот уже и воздух темнеет — значит, пора возвращаться.

Мама любит бусы. Чем длиннее, тем лучше. У неё красивая шея, и у всех сегодня хорошее настроение. Скоро будет ужин, и пока он готовится, я должен ознакомиться с нашим сараем — хоть вспомнить, в какой части двора он находится. Сегодня ночью он пригодится мне, потому что я теперь знаю, что делать, и это должно произойти в сарае — так я решил.

Но добраться до него не удалось — мама всё веселилась без умолку, говорила со мной о чём-то у плиты, и мне было не уйти с кухни. Я любовался ракушками на её шее и не слышал нашего разговора, а она почему-то веселела с каждой минутой — красивая такая мама.

Наверно, что-то в тот вечер было в крымском воздухе — отчего-то все были очень счастливы: смеялись, говорили и ели с аппетитом. В Петербурге так бывает после летнего ливня. Я не мог разобрать ни единого чужого слова — все звуки слились для меня в одно тёплое, семейное застолье. Скоро все лягут спать, и каждая из четырёх моих родственниц увидит добрый сон…

…Наступила ночь. Опустела кухня. В углу под плитой лежит матрас, на котором мне положено спать. Но я не сплю — я ищу молоток в кухонном ящике. Он мне нужен теперь — настала пора. Только бы не разбудить кого. Мама с бабушкой Раей спят в соседней комнате. Сегодня воздух очень свеж, и я надеюсь, что им хорошо спится.

Молоток найден. Некоторое время я бездумно разглядываю его. Он простой и хороший, он мне нравится. Обычно мама использует его, чтобы отбивать свинину.

В то утро, слезая с забора после Люсиных сказок, я вспомнил, что читал где-то, будто у всякого человека есть на голове такое дивное местечко, куда стоит лишь стукнуть молоточком, и через несколько минут станет человек самым улыбчивым идиотом — будет долго жить и вечно улыбаться. Находится местечко это у виска, меж двух костяшек. Сначала больно, а потом хорошо.

Я взял молоток и вышел во двор. Там была украинская ночь: светлячки и звёзды, запах «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Мне показалось, что я похож на Гоголя. Послышался мой смех. Счастье уже начинается. В кромешной тьме я ищу сарай. Я помню, что он где-то за углом, возле большого дерева, но с самого приезда что-то ни разу я даже не поглядел в его сторону. И теперь в темноте полушёпотом-полуощупью я вспоминаю.

Эта ночь добра ко мне, и сарай оказался рядом. Квадратный, деревянный, тёмный — хоть глаз выколи — он заскрипел дверью. Я вошёл. Его нутро пропахло землёй и щепками. Я люблю его.

Правая рука вспомнила про молоток. Левая нащупала две драгоценные костяшки на виске. Где ж там то святое местечко-то?..

Я до последнего момента боялся страха. Но страха не было — я ведь не буду себя бить, только стукну разочек, как по гвоздику, и стану святым.

————————————————————————————

Немножко больно, немножко смешно. Я сижу в деревянном углу и тихо сползаю спиной по стенке. У меня ещё несколько минут. То ли повесть пишу — то ли вспоминаю. То ли просто теряю память. Где-то летают крапивные Люсины крылья, Пенелопами сёстры плетут бесконечное платье. По лицу проплывает улыбка — значит, я уже почти.

Завтра утром мама увидит, какой я красивый. Она найдёт меня в сарае, а я улыбнусь и скажу ей: «Мама, это совсем не страшно!»

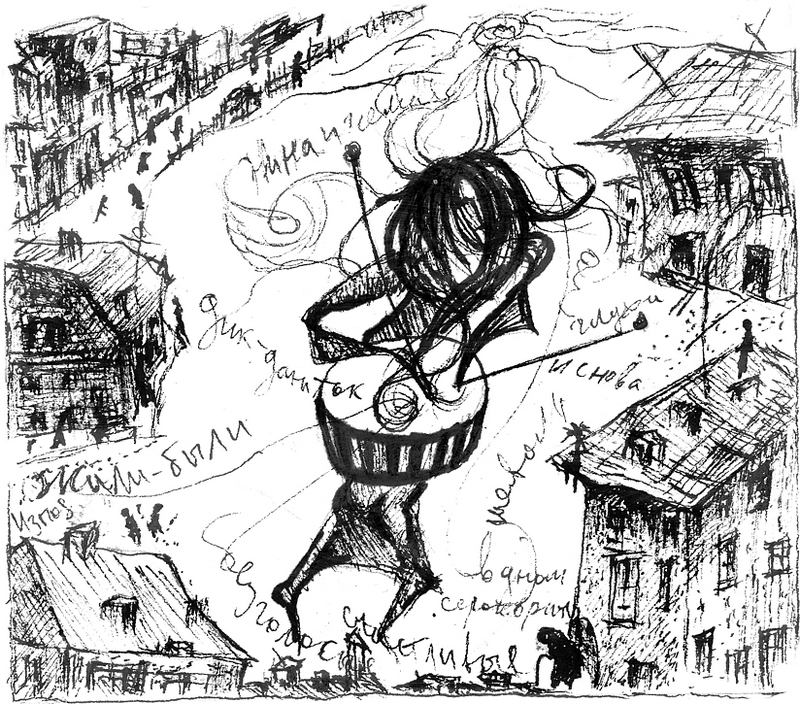

Рисунки С. Минаевой

Софья Минаева. Люся. Рассказ. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 4, страницы 170-197

Скачать рассказ