Поделиться "Александр Китаев. Карл Даутендей «в стране снега и медведей»"

4,415 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Александр Китаев. Фотограф, куратор, историк фотографии

Александр Китаев. Фотограф, куратор, историк фотографии

Цветные вкладки к статье Александра Китаева “Карл Даутендей «в стране снега и медведей»”

КАРЛ ДАУТЕНДЕЙ «В СТРАНЕ СНЕГА И МЕДВЕДЕЙ»

Имя пионера фотографии Карла Даутендея малоизвестно как специалистам, так и широкой публике. Эта фамилия изредка упоминается в ряде современных отечественных и западноевропейских изданий, однако, до настоящего времени едва ли не единственным источником знаний о жизни и творчестве фотографа служила никогда не публиковавшаяся на русском языке художественная автобиография его сына, известного немецкого художника и поэта Макса Даутендея. Не вдаваясь в перечисление причин сложившегося положения вещей, отметим лишь одну — на протяжении почти всего XX века государственное устройство России, мягко говоря, не способствовало изучению дореволюционной культуры, и, как следствие, огромный пласт документов и материалов по истории отечественной фотографии оказался мало освоен и описан. Между тем 19 лет жизни и творчества Даутендея прошли в столице Российской империи, он стоял у самых истоков излюбленного ныне занятия рода человеческого и прожил вместе с фотографией, умножая и совершенствуя её, более полувека. Светопись за время пройденной ими совместно дистанции эволюционировала от серебряной дощечки, на которой Луи Дагерр заставил солнечный луч запечатлевать мир видимый, до открытия клиентом Даутендея Конрадом Рентгеном неизвестных лучей, способных рисовать на светочувствительной стеклянной фотопластинке невидимое. Для меня нет сомнения, что Карл Даутендей — одна из ключевых фигур в светописи XIX века, а изучение его жизненного и профессионального пути имеет важнейшее значение для понимания процессов, происходивших в его время в обществе и в фотографии.

Карл Альберт Даутендей родился 1 ноября 1819 года в городе Ашерс- лебен, Саксония-Анхальт в семье Генриха Саломона Даутендея и Йоханны Доротеи, происходившей из старинной семьи проповедников Хаппах. Его отец, сын судебного советника и сам королевский актуарий (подьячий), мечтал о продолжении династии. Карл мечтал о другом. Уже в школьные годы, протекавшие в соседнем Эрмслебене, в юноше проявился интерес к технике, и неудивительно — в раннем стихотворении «Наш век» русский поэт Некрасов чётко перечислил то, что в середине XIX века наполняло умы мальчишек всего мира и вызывало брюзжание их отцов: «Ум по всем концам Европы / К изобретеньям прилип, / Телеграфы, микроскопы, / Газ, асфальт, дагерротип, / Светописные эстампы, / Переносный сжатый газ, / Гальванические лампы, / Каучуковый атлас, / Паровозы, пароходы, / Переносные дома, / Летоходы, весоходы, / Страховых компаний тьма!…». Карл грезил паровыми машинами примерно так, как его сверстники сто лет спустя мечтали о самолётах и космосе, и намеревался стать их строителем. Хоть семья и не отличалась достатком, но отец был категорически против выбора сына: он не хотел видеть наследника простым ремесленником. Однако переломить упрямого отпрыска не смог, и четырнадцатилетний Карл был отправлен учиться навыкам механика подальше от родительских глаз, в Магдебург. В знаменательном для фотографии 1839 году его обучение закончилось, и не без доли везения молодой механик устроился подмастерьем в престижную оптическую фирму Тауберта в Лейпциге. Здесь, занимаясь сборкой телескопов и производством оптических приборов, он, как ему казалось, нашёл себя. Но жизнь распорядилась иначе.

В 1841 году в Лейпциге появился некий француз-путешественник со своей камерой-обскурой, «такой же, какой работал его земляк Дагерр, когда за два года до этого изобрёл фотографию»1. Заезжий негоциант демонстрировал желающим несколько дагерротипов и рассказывал об удивительном чуде техники, перед которым бледнели все прежде виденные чудеса. Карл загорелся, рискнул и, выкупив инструмент на взятые в долг деньги, в свободное время принялся самостоятельно производить опыты, осваивая «дагерров секрет». Его первой студией стала арендованная в городском саду беседка, а первыми моделями — помощник садовника и служанка. У энтузиаста долго ничего не получалось, и доброволец-садовник, сидя неподвижно под палящими лучами солнца, пожертвовал не одним выходным днём, но пары ртути являли на посеребрённой медной пластинке лишь маленький треугольник — кусок белой рубашки волонтёра.

Авантюрист пробовал снова и снова, и, наконец, в один из воскресных дней облик не менее терпеливо позировавшей горничной предстал на пластинке целиком. Эту свою скромную победу Карл Даутендей запомнил навсегда и вспоминал о ней, как о лучшем мгновении свой жизни.

Первым звеном в цепи событий, определившим траекторию восхождения Карла Даутендея в новой ипостаси фотографа-профессионала, можно считать открытие им своей студии в Лейпциге. 13 апреля 1842 года в Leipziger Tageblatt он проинформировал публику, что «Дагерротипные портреты по собственному методу К. Даутендея, механика» изготавливаются им в студии, которая расположилась в «Einhenkafegarden, напротив входных ворот», и «…в течение 15-30 секунд человек свободен и может сразу получить портрет», причём в нескольких форматах2. Летом 1842 года, в Лейпциге, раскрывший «дагерров секрет» Даутендей вкусил и первый коммерческий успех, и отблеск «дагерровой славы», правда, в «маленьком Париже», но всё же — ведь «на здешних всех налёт особый!» (Гёте). Теперь его клиентами стали не случайные прохожие, мелкие ремесленники и прочее городское простонародье. Молодому герою принялись заказывать портреты купцы и бургомистры, юристы и университетская профессура — словом, представители наиболее обеспеченной и активной части немецкого общества, те, кто мог позволить себе бесподобное баловство. Даутендея приглашали приехать для съёмок на дагерротип в Хемниц, в Халле, в Магдебург, и он с радостью принимал эти предложения.

Окрылённый прошлогодним успехом и светлыми надеждами, во второй половине мая 1843 года экс-механик отправился в столицу мини-го- сударсгва Ангальт-Дессау. Здесь ему вновь сопутствовала удача — герцог Ангальт-Дессауский Леопольд IV, скорее из любопытства, чем по какой-либо практической надобности, пригласил дагерротиписта для снятия с себя портрета по новой методе. Так что в июле 1843 года Даутендею случилось впервые познакомиться с особенностями придворного этикета. Начало миссии ознаменовалось конфликтом. Появление фотографа, намеревавшегося делать свои крошечные портреты в саду, навело переполох среди придворных! Возмущённый гофмейстер граф Штрахвитц втолковывал юнцу, что непреложная, веками освящённая придворная церемония не разрешала венценосным особам покидать помещение в парадной одежде, и уж тем более ступать на природный грунт. У фотографа были свои резоны: для получения снимков непреложные законы химии и оптики предписывают много света, и поэтому камера диктует ему использовать силу солнечных лучей под открытым небом. Наконец, поняв, что у своенравной камеры своенравные законы, которые, как и законы природы, изменить невозможно, консерваторы сдались и нашли выход из положения. В роскошном парке были застелены длинные ковровые дорожки, по которым в назначенное для позирования время Их Высочество прошёл весь путь к позолоченному и покрытому красным бархатом стулу. Светописец сделал превосходно удавшуюся быструю запись, герцог был очарован результатом, и сердца герцогского семейства оказались завоёваны Даутендеем и плодами его трудов. Высший свет полюбил свет рисующий — герцог был снят во всех возможных положениях и мундирах, его жена герцогиня Фридерика и вдовствующая принцесса Амалия Гессен-Гомбургская — в своих нарядах, а двенадцатилетний наследный принц Фридрих требовал ежедневных уроков дагерротипии, запираясь с мастером в тёмной каморке. Были сделаны снимки молодой принцессы Фридерики Амалии Агнессы, будущей герцогини Саксен-Альтенбургской, и её шестилетней сестры принцессы Марии Анны в саду, в школе верховой езды на лошадях и везде, где только был нужный свет, — Даутендею казалось, что весь дворец упакован дагерротипами.

Но, может быть, для начавшего карьеру профессионального художника здесь, в герцогской резиденции, важнее коммерческого успеха было иное: светопись открывала мир заново, и перед её пионерами отворялось блестящее будущее, обещающее поистине безграничный простор для реализации творческих устремлений. Как ни уютно было в маленьком раю, но дессауский узник стал томиться от локального успеха в крошечной столице и решился на отъезд — он мечтал путешествовать. Новоиспечённый художник не помышлял о России, но случилось непредвиденное — в знак искренней приязни герцогиня Ангальт-Дессауская, урождённая принцесса Фридерика Луиза Вильгельмина Амалия Прусская, намереваясь проложить ему путь в будущее, пожелала написать письмо своей родственнице Их Императорскому величеству Александре Федоровне, жене Всероссийского императора Николая I, с просьбой помочь молодому таланту. Таким бонусом грех было не воспользоваться, и в сентябре 1843 года вооружённый рекомендациями двадцатитрёхлетний предприниматель, погрузив свои светописные принадлежности на корабль, отправился покорять столицу Российской империи. В его кармане лежали 300 золотых дукатов, что в это время составляло довольно внушительную сумму — без малого 900 рублей серебром.

В краю славян всё оказалось не так просто, как ему представлялось на родине. Имперская столица встретила немца неласково, и его врождённый оптимизм подвергся серьёзному испытанию. Ведь здесь даже немецкий серебряный groschen превратился в медный грош, а тяжелый ангальтский талер обернулся ефимком. Несмотря на протекцию с родины, преодолеть российские чиновничьи препоны и рогатки без должных связей и обязательных взяток ему не удалось, и доступ ко двору был для него закрыт. Нетрудно представить отчаяние бойкого иностранца, ещё вчера купавшегося в деньгах и почёте, а теперь живущего в чужой стране без знания местного языка, родственников и друзей и оказавшегося на грани полной нищеты. Сразу видно, что немецкий механик не читал злободневную книгу Астольфа де Кюстина La Russie en 1839, которой в 1843 году восторгалась вся просвещённая Европа, а то, может, и поостерегся бы ехать в страну, где «нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, ещё очень жестоки и надолго останутся жестокими… И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру — они лишь надели её мехом внутрь». Знал бы, что «всё в России — один обман», и «стоит чуть-чуть поскрести — и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится»3. Но если «чуть-чуть поскрести», то в истории Даутендея вырисовывается несколько иная картина.

Молодой эмигрант на своей «малой родине» уверовал, что стоит ему показать письмо герцогини, как ему тут же обязательно откроются двери всех императорских дворцов Санкт-Петербурга. Гость из немецкой глубинки, поселившись в гостинице на Васильевском острове, направился прямо к секретарю Ея Императорского Величества действительному тай – ному советнику Ивану Павловичу Шамбо в надежде получить высочайшую аудиенцию и вручить письмо прямо в державные руки. Этого не произошло. Его высокопревосходительство, сославшись на недомогание государыни и не желая беспокоить её по пустякам, отказал в высочайшем приёме, а передать письмо через него отказался Даутендей. (По воспоминаниям современников, государыня действительно в эти годы часто хворала и вела замкнутый образ жизни.) Шамбо предложил оставить в канцелярии адрес, по которому можно будет сообщить о возможной аудиенции и резонно посоветовал земляку, не дожидаясь приёма государыни, начинать свой бизнес в Петербурге самостоятельно, на свой страх и риск. Но упрямец, продолжая строить воздушные замки, принялся жить ожиданием, проедая свои лобанчики — так в российском обиходе называли дукаты. Деньги от постоя в дорогой василеосгровской квартире стремительно таяли — вскоре он настолько поиздержался, что об открытии своего дела можно было и не мечтать. Терпящий бедствие неудачник весьма кстати вспомнил про адрес некой петербургской семьи, которым поделился с ним случайный попутчик во время совместного двухнедельного плавания на паруснике из Любека в Петербург. Адрес и был взят на тот случай, если не будет больше средств оставаться в гостинице. Теперь этот случай наступил, и Даутендей переселился на Большую Конюшенную улицу в дом семьи Ольшванг, сдававшей жильё внаём совсем дёшево. Вскоре и эту квартиру стало оплачивать нечем. Но оказалось, что этот, на взгляд французского аристократа де Кюстина, жестокий и варварский мир не без добрых людей, а у Даутендея была лёгкая рука — помощь пришла неожиданно и вовремя, когда он уже ради хлеба насущного пытался продать свою кормилицу камеру-обскуру. Слава Богу, такое «сокровище» в минуту отчаяния никому из петербуржцев не понадобилось! Мудрый старик Олыпванг, убедившись в неспособности постояльца оплатить квартиру, предпочёл не вступать с ним в конфликт, разоривший бы обе стороны, а оказать иноверцу поддержку. Что и произошло — сыновья благодетеля ссудили на полгода приезжего деньгами и помогли выправить бумаги на занятие дагерротипией. Поскольку семья Олыпвангов-Ольхиных сыграла в жизни Даутендея важнейшую роль, здесь будет уместно познакомиться поближе со значимыми для нашего рассказа представителями этой фамилии.

Петербургский отсчёт семья Ольхиных ведёт от состоятельного сельского торговца-оптовика Олыпванга (в другом прочтении Алыпванга), окончившего в своё время в Митаве (совр. Елгава) школу талмудистов и ставшего раввином. Известно, что его женили в четырнадцать лет и в 1806 году в Митаве от этого брака у него родился единственный сын Матвей. Матвей Дмитриевич Олыпванг после крещения по христианскому обряду принял фамилию Ольхин и женился на Анне Катарине Полль, родившейся в шведско-немецкой семье в Нарве. 19 января 1830 в деревне Кейпа Ямбургского уезда Петербургской губернии у них родился сын Павел Матвеевич Ольхин. Отец и сын Ольхины много потрудились на ниве российской культуры, и перечислить все их заслуги здесь нет никакой возможности. Поэтому — лишь то, что имеет значение в контексте нашего повествования. В 1842- 1847 годах Матвей Дмитриевич был в Санкт-Петербурге известным книгопродавцем и издателем, владельцем книжного магазина в доме Заветного на Невском проспекте, против Аничкова Дворца (совр. Невский, 58). Отказавшись в 1846 году от издания журнала «Библиотека для чтения», Ольхин вместе с редактором «Санкт-Петербургских ведомостей» А. Н. Очкиным принял на себя издание этой старейшей газеты по контракту, заключённому с Академией наук. В январе 1848 года М. Д. Ольхин прекратил свою торговлю книгами ввиду несостоятельности. Попытки обанкротившегося книгопродавца удовлетворить притязания кредиторов длились несколько лет и, в конце концов, подорвали его здоровье. В результате Ольхин тяжело занемог и 4 марта 1853 года скончался. Его сын, Павел Матвеевич, с 1853 по 1858 год учился в Медико-хирургической академии, но врачом не стал, а посвятил свои труды литературным занятиям, он редактировал многие журналы, переводил и компилировал статьи и книги по самым разнообразным областям знания: естествознанию, географии, космографии, этнографии, медицине, технологии, ремёслам, различным искусствам. Но главную долю своих трудов по фотографической литературе П. М. уделил журналу «Фотографический вестник»4. В неопубликованных «Записках»

П. М. Ольхина, сделанных им в 1855 году, рассказано о приключениях дагер- ротиписта следующее: «Тогда он снял жильё у моих деда и бабки, которые в то время проживали в Большой Конюшенной улице, в доме, принадлежащем теперь Веберу. Квартира находилась поблизости от сада, располагавшегося на месте теперешних новых построек в правом углу двора, в старом деревянном доме, в партере. Вследствие того, что он [Даутендей] не был знаком с особенностями местной жизни, он не имел возможности скоро приступить к работе, к тому же для этого требовалось вначале испросить разрешение. Тем временем его скромные запасы денег истощились; один подмастерье, с которым он завёл знакомство, раздобыл для него немного денег, продав вещи Даутендея по очень низким ценам. Так дело и продолжалось вплоть до того дня, когда Даутендею, уже прожившему впроголодь предыдущий день, пришлось потратить последние три копейки на покупку хлеба. Приметив угнетённое состояние его духа, мой дед принудил его рассказать о своих делах, войдя в положение бедняги, дал ему денег в долг. После того, как он получил таким образом деньги, необходимые ему для того, чтобы начать работать, он принялся за устройство своих дел. Тем временем он познакомился с Аннетой, жившей у своих родителей, сделал предложение и женился на ней 20 августа 1844 года»5. Сия Аннет-Анна была младшей дочерью старого Олынванга от второго брака, и таким образом Павел Оль- хин и Даутендей сделались родственниками6.

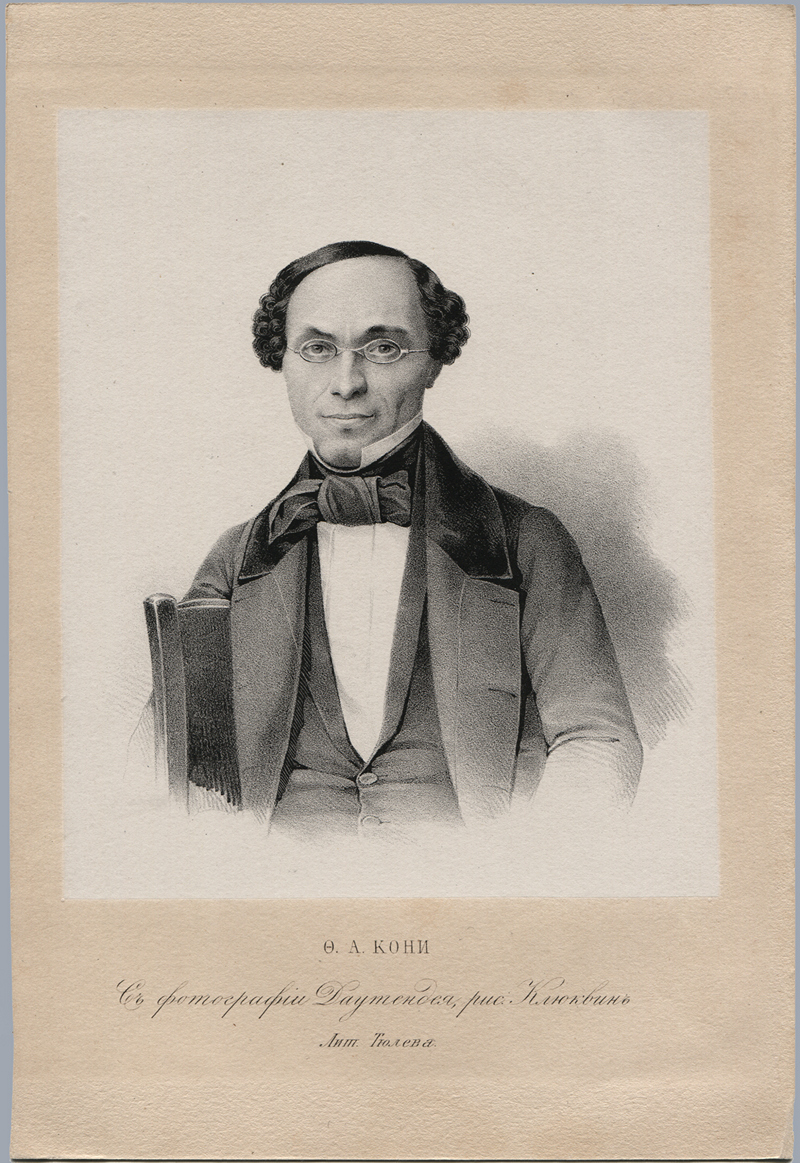

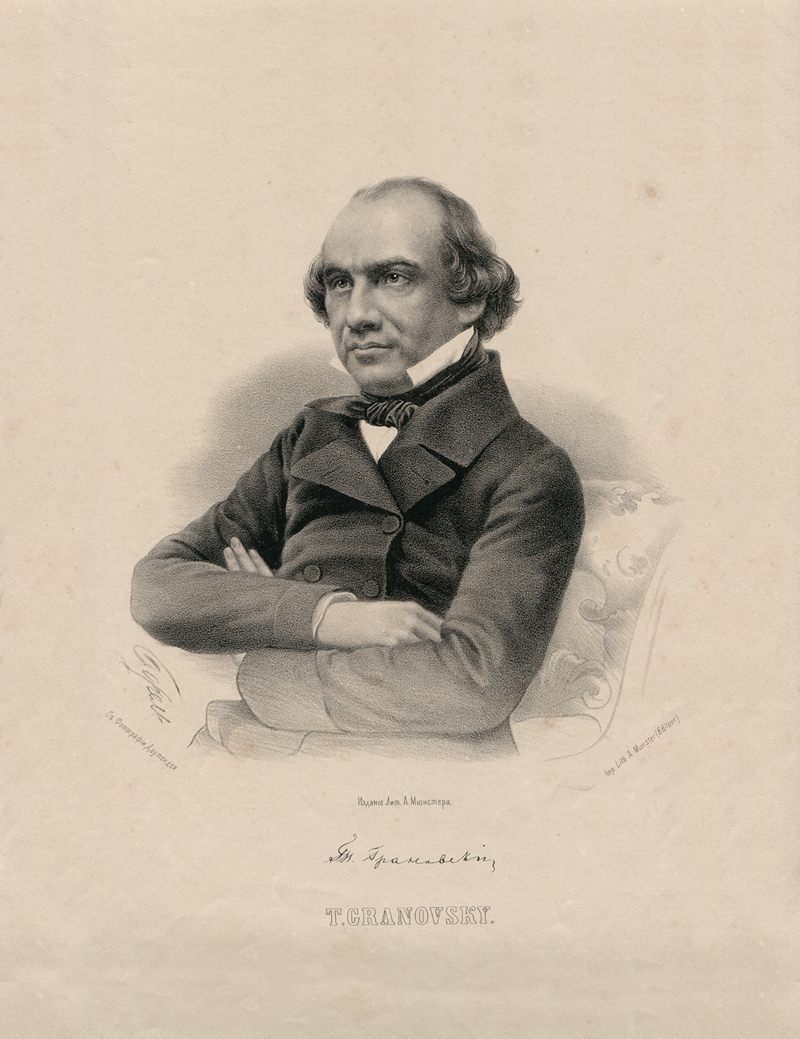

После столь пространного отступления, вернёмся к бедствующему Карлу Даутендею. Петербургский анабасис дагерротиписта Даутендея начался в январе 1844 года с обширной статьи в «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции»: «Дагеррохимеграфия или дагер- ротипные портреты в красках художника Даутендея из Берлина», в которой новый игрок на столичной фотографической сцене был представлен местной публике с подробным и ясным разъяснением всех достоинств портретов в его исполнении. Отметив, что агентство этой газеты находилось в книжном магазине М. Д. Ольхина, читаем: «Ещё недавно в одной из здешних газет при обозрении мануфактурной выставки было сказано, что дагерротипия у нас в совершенном младенчестве. Это довольно справедливо, потому что большая часть наших дагерротипистов не знакома с последними усовершенствованиями дагерротипии. Теперь в Петербург прибыл отличный мастер этого дела, который составил себе уже известность за границей. Иностранец Даутендей, который следил постоянно за развитием Дагеррова изобретения в Европе, изучил все новейшие способы светописи и сам приобщил к ним несколько новых усовершенствований, прибыл сюда из Берлина, открыл свою мастерскую в Большой Конюшенной, в доме Форстрема, № 14. Даутендей изобрёл совершенно новый способ придавать своим светописным портретам настоящие краски.

Он назвал своё изобретение „дагеррохимеграфия“, т. е. способ раскрашивать дагерротипные снимки химическим образом. Его портреты отличаются резкостью и отчётливостью оттиска, самыми тончайшими переходами теней, которые в прочих дагерротипных портретах совершенно исчезают. Менее чем в минуту портрет готов, а в несколько минут иллюминирован самыми нежными цветами. Это избавляет от долгих сеансов, во время которых обыкновенно лицо принимает неприятное или принуждённое выражение. Сходство от нежных переливов цвета вдвое увеличивается и дагерротипный снимок теряет свою обыкновенную мертвизну и суровость. Целое семейство может быть снято вдруг на одной доске. Кроме того, Даутендей снимает дагерротипы с живописных портретов, которые с неимоверной точностью передают подлинник. Таким образом, один писаный портрет может быть в несколько часов размножен по желанию как литография и сделаться достоянием всех членов семейства. Г. Даутендей передаёт даже целые масляные картины, сохранив их колорит. Такое изобретение — великий шаг в искусстве дагерротипии и даёт ей новое и гораздо важнейшее значение. Статьи берлинских журналов отзываются об искусстве дагеррохимеграфии Даутендея с чрезвычайной похвалою. Он удостоился счастья снимать портреты даже с венценосных особ: с Принца Альберта Прусского, с Герцога Ангальт-Дессауского и всего его семейства, с принцессы Фредерики Датской. Г. Даутендей намерен также давать здесь уроки в дагерротипии. Цены за свои портреты он берёт весьма умеренные: за портрет, смотря по величине, от 3-х до 7 руб. с. За снятие целых групп на одной доске цена незначительно возвышается. Весьма удобно, что мастерская Даутендея находится так близко от Невского проспекта: каждый гуляющий мимоходом может снять с себя портрет и принесть его домой совсем готовый, в оправе, под стеклом. Многим это послужит приятным развлечением, а портреты — очень приятным подарком. Сеансы нач. с 11 -ти часов и продолжаются до двух часов утра ежедневно. Даутендей из Берлина»7. Весной световой день увеличился, ателье стало работать по восемь часов, и Даутендей выложил на кон ещё один козырь: «Честь имею известить почтеннейшую публику, что по новому мною изобретённому способу я пишу дагерротипные портреты на золотом грунте, вместо серебряного, и что этот способ прочнее, нежели употребляемый по сие время, потому что грунт портрета из чистого золота»8. В Петербурге о золотом тонировании ни один конкурент ещё не заявлял. Ну а насчёт утверждения, что «господин Даутендей передаёт даже целые масляные картины, сохранив их колорит», можно сказать — автор статьи явно погорячился и написал это ради красного словца. С той же целью, с учётом менталитета местной публики, озвучено и утверждение о прибытии дагерротиписта именно из Берлина, где якобы «…статьи берлинских журналов отзываются… с чрезвычайной похвалою». Так или иначе, но умелая реклама возымела действие — публика потянулась сниматься на Большую Конюшенную.

Появление в Петербурге Даутендея не осталось незамеченным пока ещё немногочисленными конкурентами. Может быть, пришелец «из Берлина» тут и ни при чём, но газеты свидетельствуют, что все вдруг оживились, и принялись активно внедрять новшества дагеррова процесса, строить кабинеты / павильоны / бельведеры более удобными для клиентов, и при малейшей возможности искали и находили дагерротипу новые применения, расширяя спектр услуг. Обо всех новинках и улучшениях немедленно сообщалось в прессе потенциальным клиентам, и по этим сводкам с фронта конкурентной борьбы не составляет труда отследить её ход.

Теперь пришло время задаться вопросом, а что же это за такая петербургская «почтеннейшая публика», к которой в своих объявлениях взывали все светописцы? На этот счёт можно справиться у любознательного обозревателя «Северной пчелы» Фаддея Булгарина. Проанализировав составленный Н. И. Цыловым «Городской указатель» на 1848 год и отметив, что для 478437 душ жителей столицы обоего пола он «предоставляет драгоценный материал», исследователь пришёл вот к каким выводам: «Под именем почтенной, почтеннейшей и благосклонной публики авторы и книгопродавцы разумеют читателей обоего пола, купцов порядочно одетых и экипажных покупателей, актёров и актрис, зрителей, музыкантов, слушателей, художников, ценителей изящного и заказчиков. <…> Следовательно, вся петербургская почтенная, почтеннейшая и благосклонная публика, читающая журналы, газеты и книги, посещающая театры, маскарады, публичные балы, поддерживающая общественные заведения высшего разряда, богатые магазины и Гостиный Двор — составляет всего 50 521 душу обоего пола всякого возраста. Разумеется, что это число, за вычетом детей, недостаточно к поддержанию всего, что процветает или кое-как держится… если б в столицу не приезжали на временное житьё помещики, чиновники и купцы из внутренних губерний»9. К концу 1840-х и в первой половине 1850-х годов, т. е. до наступления в России «Великих реформ» в царствование императора Александра II, ситуация с «почтеннейшей публикой» менялась незначительно и относительно общей массы народонаселения её слой был чрезвычайно мал. Столь же тонок, как и атмосфера нашей планеты, питающая живительным кислородом всё сущее, но именно этот слой в первые полтора десятилетия светописи позволял первым дагерротипистам «кое-как держаться», а некоторым и процветать. Что же до жителей «низкого звания», то они станут планктоном для фо- тографов-предпринимателей лишь в эру общественных преобразований, которые пока предвидеть было невозможно. Так что сейчас Даутендей и его коллеги в своих объявлениях апеллировали исключительно к элитным слоям российского общества.

Дагерротипное ателье на Большой Конюшенной приносило хозяину устойчивую прибыль. Без сомнения, во многом за счёт внедрения в изготовление дагерротипов различных химических и физических нововведений, но им уже маячил предел. Освоение новых рынков изображениями на пластинке с накладным серебром, ставшими столь популярными у публики, существенно сдерживалось самым существенным изъяном дагерротипа — невозможностью получить хотя бы нескольких одинаковых копий нарисованной светом картины. Для расширения дела нужна была другая технология — та, что могла бы обеспечить тираж. Когда первые горячие требования на дагерротип начали утихать, наиболее прозорливые дагер- ротиписты — а к ним, безусловно, относился Даутендей — вспомнили о методе Тальбота. Теперь самое время вкратце рассказать, что же произошло с открытием Тальбота, о существовании которого все знали, и почему знали о нём всё больше понаслышке.

В 1839 году британский «частный учёный» Уильям Генри Фокс Тальбот пытался отстоять приоритет в изобретении светописных изображений, но французская Академия предпочла способ земляка. Тогда раздосадованный на весь белый свет Тальбот запатентовал своё изобретение. Он назвал свой процесс изготовления снимков на бумажной основе «калотипией» (от греческого слова καλός — красота) и не только брал патенты на каждое новое усовершенствование, но и строго следил за тем, чтобы запатентованные им способы не использовались кем-либо без его специального на то разрешения, преследуя нарушителей изобретательского права в судебном порядке. Такое положение вещей сдерживало коммерческое применение тальботипии и тормозило работу научных исследователей и изобретателей в области фотографии. Многие практики (в числе которых был и Даутендей) пытались освоить самостоятельно калотипию, минуя покупку британского патента, но успеха не имели. Так продолжалось до тех пор, пока за дело не взялся скромный торговец тканями из Лилля Луи-Дезире Бланкар-Эврар. Сосредоточившись на разгадке защищённого патентами метода Тальбота, Бланкар-Эврар начал свои изыскания 1844 году, а в конце 1846 года заявил в Парижской Академии о своём собственном варианте процесса Тальбота, более быстром, лёгком и надежном в сравнении с оригинальным. Историки фотографии до сих пор гадают о том, как это ему удалось, и поговаривают, что тут не обошлось без элементов шпионажа: якобы один из учеников Тальбота поделился с ним… Ну и дальше понятно. При этом никто из историков не оспаривает значимость сделанных Бланкар-Эвраром улучшений, тем более, что разгаданный и модернизированный метод тальботипии был им опубликован во Франции в 1847 году и тут же переведён и напечатан в других странах Европы. Привезённый из Лейпцига «дагерротип на бумаге» — так представляли россиянам калотип — поразил петербургского светописца. Портрет оказался изготовлен в студии его давнего знакомца и коллеги Эдуарда Вейнерта. Не желая больше тратить время на занятия малопродуктивными самостоятельными экспериментами, светописец списался с земляком и отправился перенимать прогрессивную технологию. Поездка и обучение стоили немалых денег, пришлось снова залезать в долги, но новая метода манила небывалыми перспективами, и энтузиаст отправился в путь.

Весной 1847 года вооружённый новыми знаниями и свежими надеждами Карл Даутендей погрузился в Любеке на пароход, чтобы вновь отправиться в Россию, где его ждали семья и хорошо поставленное дело. Два месяца пребывания на родине прошли плодотворно, и он намеревался выйти на петербургский рынок с новыми смелыми предложениями. Но внедрять их стал не вдруг. Для изготовления портретов по новой технологии требовалось несколько модернизировать мастерскую. Квартиру в старом деревянном доме, что был рядом с садом в правом углу двора обширного владения разбогатевшего в Петербурге потомственного булочника из крошечного немецкого Вильдунгена Ф. К. Вебера, трудно было приспособить к новым требованиям. К осени Даутендей переехал в соседний дом, принадлежащий коллежскому советнику И. В. Кошанскому, где и занялся самочинно, без должного разрешения, устройством фотографического заведения новейшего образца. Была и ещё причина не спешить с калотипом: предприниматель замыслил оформить привилегию, которая обеспечила бы ему исключительное право на применение нового метода в Санкт-Петербурге. Поданная заявка на якобы изобретённый им способ «перенесения посредством дагерротипа портретов и ландшафтов на бумагу или на плоскости, образованные веществами царств ожившего и прозябаемого», рассматривалась в департаменте мануфактур и внутренней торговли два месяца10. Не входя в подробности хода сохранившегося в РГИА «Дела № 110», отметим — претензии Даутендея на первенство и монопольное использование нового метода потерпели неудачу и ходатайство на получение льготы не было удовлетворено. Что не остудило пыл новатора — в начале августа на Невском проспекте на углу Большой Конюшенной у магазина Герке толпились любознательные горожане, любуясь выставленными в витрине необычными светописными портретами. Редактор популярной «Северной пчелы» Булгарин тоже не прошёл мимо, и 5 августа поделился с читателями своими впечатлениями: «Взглянув на выставку, одни удивлялись необыкновенной ясности дагерро- типного отпечатка, равно видного со всех сторон, без всякого отблеска, свойственного таким портретам, другие любовались красивостью в дагер- ротипном произведении на бумаге, совершенно подходящим к лучшим литографическим рисункам; замечали и самую величину портретов, каких прежде не случалось видеть на металлических дагерротипных дощечках, может быть, по редкости такой величины от ценности дощечек, наведённых платиною. Отзываясь с большой похвалой о художнике, говорили, что г. Даутендей, англичанин по роду, немец по отечеству, молодой человек с любовью к своему искусству, усовершенствовал отделку дагерротипных портретов собственным изобретением»11. Посетив мастерскую Даутен- дея, Булгарин продолжил описание новшества: «Самое важное преимущество есть то, что по новому способу можно получить сколько угодно копий, за цену гораздо меньшую в сравнении с первым снимком портрета. Г-н Даутендей оставляет у себя первый дагерротипный очерк, с которого делается снимок портрета, и хранит его под особым номером в своём портфеле. Стоит только отметить записанный им номер портрета, чтобы по первому требованию, хоть через несколько лет, получить сколько угодно копий с такого портрета. Без сомнения, публика вполне оценит прекрасный способ г. Даутендея, и он найдёт многочисленных любителей его искусства, которые поручением ему заказов засвидетельствуют внимание к художнику и доставят поощрение его изобретательности. Но нужно ли распространяться в похвалах произведению, достоинство которого каждый может проверить собственными глазами? Образцы новых дагерротипных портретов г. Даутендея выставлены в средоточии столицы, где многолюдство в беспрерывном движении»12.

3 января 1848 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось объявление: «Новое изобретение. Дагерротипы „на бумаге“, приготовляемые К. Даутендеем». В нём портретист — как говорится, «от первого лица» — подробно рассказал публике преимущества нового способа получения фотографий, называя их привычным для читающей публики словом «дагерротипы». Читаем: «Имею честь объявить почтеннейшей публике и любителям художеств, что я изготовляю нового рода дагерротипные портреты — которые гораздо превосходнее обыкновенных, изготовленных на металлических пластинках. Вот превосходство новых дагерротипов:

- На этих новоизобретённых портретах снимаемая особа изображается в верном положении, так что все принадлежности, например, у военных шпага и ордена, видны на своем месте. Это, естественно, увеличивает сходство.

- Такой портрет на бумаге может быть доставлен в каком угодно количестве экземпляров, притом копии стоят намного меньше первого снимка. Так как у меня находится оригинал портрета, то я могу во всякое время, по желанию охотников, сделать копии.

- Я раскрашиваю также эти портреты на бумаге, которые разнообразием красок получают вид прекрасной акварели и могут быть видимы со всех сторон, что неудобно у обыкновенных дагерротипов.

- Портреты на бумаге могут быть без всякого опасения пересылаемы по почте, как письма, и противостоять действию света и времени.

Доверие и похвала, изъявленные мне почтеннейшею публикою, и неоднократные одобрения усовершенствованиям моим портретам здешними журналами заставляют меня надеяться на многочисленные посещения и благосклонность любителей. Образцы этих новых дагерротипов можно видеть на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы под окнами магазина г-на Герке. Я прошу всех любителей художеств обратить на них внимание»13. Здесь же были указаны часы работы его мастерской «в Большой Конюшенной улице, наискосок Финской церкви» и расценки на все виды изготовляемых портретов. В современном Даутендею культурном пространстве газеты были единственным средством массовой информации (если не считать таковыми уличные вывески) и имели для продвижения той или иной идеи колоссальное значение. Молодой предприниматель и поддерживающая его команда, исповедуя мудрость «что в людях живёт, то и нас не минёт», смело воспользовались неотразимым оружием влияния на потребителя — газетной рекламой. Мощная и умелая кампания возымела своё действие, надежды пропагандистов «на многочисленные посещения и благосклонность любителей» оправдались, и публика потянулась снимать с себя новые портреты. А в один прекрасный момент улыбка Фортуны оказалась настолько лучезарной, что баловень богини получил необычайно щедрый заказ.

Согласно семейным преданиям, однажды в студию наведалась известная светская «львица» красавица-генеральша Бутурлина. Она внимательно рассмотрела фотографии нового изобретения и, убедившись, что они способны униформу, ордена и медали изобразить в мельчайших деталях и их можно передать красками, решила заказать мастеру альбом с изображениями «всех княжеских лиц, всех придворных и всех высших государственных чиновников». Альбом был предназначен в подарок императору, и она рассчитывала доставить ему большую радость. Графиня немедленно написала имена шестидесяти человек, а имена других из ста обещала прислать. Елизавета Михайловна Бутурлина (урождённая Комбурлей), супруга военного историка сенатора Д. П. Бутурлина, принадлежала к узкому придворному привилегированному кружку, который называли в свете «Аничковским обществом». Статс-дама была особой, приближённой к Его величеству, и могла позволить себе с его согласия или без отправить весь двор и высших чиновников в студию Даутендея. С этого дня князья, графы, министры и генералы в сопровождении камердинеров и множества слуг осаждали двери его ателье. На Конюшенной улице ежедневно происходила толкотня приезжающих и отъезжающих карет, запряжённых четырьмя или шестью лошадьми, а надменные лакеи и кучера боролись за первенство в соблюдении иерархии при продвижении в очереди. Подразделение полиции в течение шести недель с трудом поддерживало порядок, а двадцать молодых художников из Императорской Академии художеств были наняты для раскрашивания фотографий. После двух месяцев интенсивной работы альбом был успешно завершён. В придворных кругах сделанный Даутендеем альбом обсуждали с нескрываемым восхищением, а благодарная Бутурлина, выразив радость от успешной работы, любезно посоветовала мастеру открыть студию на Невском проспекте, дабы избежать в будущем волнений, подобных происходившим в тесной Конюшенной улице. Она же похлопотала перед Санкт-Петербургским генерал-губернатором об оформлении разрешения на уже существующую студию в доме Кошанского14. У Даутендея наконец-то появились связи в высших слоях общества и к нему пришёл материальный успех, позволивший в течение года погасить долги.

Можно, конечно, обвинить меня в окрашенном эмоцией взгляде на своего героя, но ведь я не одинок? Попробуйте остаться равнодушными, прочитав в июньском номере «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1848 год заметку под названием: «Мастерская г. Даутендея на Большой Конюшенной». Вот она: «Сделайте милость, бросьте все ваши занятия, бросьте все ваши удовольствия и бегите сломя голову на Большую Конюшенную. Велите заложить карету, коляску, дрожки… Нет, на это потребуется слишком много времени: выскочите из дому и возьмите первого извозчика, скачите изо всех сил извозчичьей лошади на Большую Конюшенную. Как жаль, что туда не проведены из всех концов города железные дороги! Как жаль, что грустный пример Леде надолго отучил летать по воздуху в аэростатах, не то вам бы тотчас следовало сесть в лодочку и нестись в Большую Конюшенную. У вас, верно, есть жена или что-нибудь подобное, или сестра, или брат, или отец, или мать, или друг (в этой породе особенно нет недостатка, если вы в состоянии угощать обедами, завтраками, а тем паче давать деньги взаймы), или наконец какая-нибудь другая сердечная особа, которой вы желаете сделать приятный подарок. Между тем известно ещё из древности, что после хорошего денежного капитала, самый приятный подарок есть портрет. А где можно получить портрет лучше, во всех отношениях, как не в Большой Конюшенной? Конечно, нигде. Только в одном доме Кошанского, только у г. Даутендея и можно заказать свою особу со всеми прелестями, которыми наделила его природа. Г. Даутендей схватит самые мелкие, едва уловимые черты ваши, вашу улыбку, ваши ясные очи, ваши круглые с любовными ямочками щёки, ваш нос, грациозно вздёрнутый или выдающийся смело вперёд и пригнутый к земле, все ваши родимые пятна и даже ту бородавку на виске, которую вы так искусно прикрываете волосами. Г. Даутендей собственно Гвебр, т. е. служитель солнца, но распоряжается со своим господином как бывало секретарь с начальником: „Всё подпишет председатель, что напишет секретарь“ — говорится в песне. В настоящем случае можно сказать: „Всё нарисует солнце, что захочет г. Даутендей“. Из вышесказанного усматривается, что г. Даутендей дагерротипист. Точно, он дагерротипист, но не простой дагерротипист, а дагерротипист-художник. В портретах, выходящих из его рук, нет надобности ломать себе голову, чтобы дойти до того, с какой стороны на них посмотреть; не нужно ни прищуриваться, ни вообще делать какие-либо гримасы, чтобы увидеть что-нибудь. Портрет Даутендея — это наилучшая литография на бристольской бумаге. И литография солнца, руководимого г. Даутендеем, имеет перед обыкновенной то преимущество, что сходство поразительно. Этим не ограничиваются ещё достоинства дагерротипов на Большой Конюшенной. С оригинала можно получить бесчисленное множество копий за самую ничтожную плату. Таким образом, желая осчастливить вашим изображением сердечного друта, вы можете вместе с тем сообщить копии друзьям второго разбора и даже третьего, если угодно. Мы разговорились об этих портретах потому, что на днях получили в подарок подобный портрет и не можем нахвалиться его поразительным сходством и изящной работой Феба, которого можно теперь провозгласить решительно первым живописцем в мире. Повторяем наше приглашение, не боясь даже прослыть гостинодворскими зазывальщиками; ступайте, бегите в Большую Конюшенную и требуйте от г. Даутендея, чтобы он умолил солнце списать с вас портрет. Будете благодарить, право, будете благодарить, не раз скажете спасибо»15.

Шло время. Минуло десять лет усердных занятий Даутендея на фотографическом поприще. В 1851 году Фредерик Скотт Арчер, скромный британский скульптор, опубликовал в лондонском журнале «Chemist» статью, в которой предложил ни много ни мало, а такой метод изготовления негативов на стекле, который по целому ряду параметров затмевал всё нарисованное светом прежде. О превосходстве его коллоидных негативов позже, а сейчас впору задать риторические вопросы: кто в начале 1850-х годов мог знать, что предложенная Арчером технология изготовления фотографий вытеснит предшествующие и станет господствующей на добрые 30 лет? Кто мог предположить, что, не охраняемая каким-либо патентом, она буквально взорвёт рынок и откроет путь самой мощной волне прибыльности фотографии всех времён? Что диаспора фотографов будет расти словно цунами, и через несколько лет, осмотревшись по сторонам, обыватели вдруг заметят наводнение фотографов: «Куда ни поезжайте теперь — везде увидите вывеску фотографического заведения. На одном Невском

Проспекте, только от Аничкина до Полицейского моста, на пространстве какой-нибудь версты, мы насчитали до десяти фотографических заведений. Поезжайте в боковые улицы — на Литейную, Большую Конюшенную, Садовую — везде увидите вывески фотографий с образчиками их произведений, тут же выставленными»16.

Однако многие не только новоначальные, но и бывалые фотографы не вдруг разглядели в модернизированном коллодионом двухступенчатом процессе перспективу, и он не сразу был взят ими на вооружение. Пятидесятые годы XIX века для фотографии — удивительное время открытий и изобретений, новых применений светописи и разнообразия применяемых методик. Это была стадия непрерывных поисков и находок, обретений и разочарований, обогащений и банкротств. В то же самое время на фоне ещё не выверенных временем рецептов и ограниченных технологических возможностей фотографы вели поиск самоидентификации, собственного изобразительного языка, и можно утверждать, что в 1850-е годы фотография впервые начала находить себя как искусство. В результате усилий первопроходцев именно в это десятилетие «на основе глубокого технического опыта и художественного вкуса оказывались созданы образы, удовлетворяющие требованию высшей точности, но исполненные жизни»17. Длилась эта замечательная пора недолго — уже в начале 1860-х наступил первый этап индустриализации фотодела и художество было заброшено. В России вызревали «Великие реформы», и практически синхронно с ними (таксовпало) эволюционировала фотографическая практика. Фотографические заведения превращались в высокодоходные предприятия со всеми вытекающими из законов рынка последствиями: «фотостудии на полном ходу» начали выставляться на торги для продажи, покупки, сдачи в аренду, возникали новые рабочие места, крепли сопутствующие ремёсла и т. д. Причём повсеместно вступали в новое дело все, кому заблагорассудится, вплоть до освободившихся от крепостной зависимости крестьян, менявших рискованное земледелие на не менее рискованное, но сулящее быструю выгоду производство светописных портретов. Озабоченная исключительно извлечением прибыли, армия новых предпринимателей думать не думала о « совершенстве произведений» и «изящном вкусе», но та же забота о барыше толкала капиталистов на освоение всего нового, что предлагала наука.

Используемый фотографами в 1850-е годы спектр светописных техник поражает. Вспомним здесь только самые популярные, практиковавшиеся дольше прочих. Смиренно допевал свою лебединую песню дагерротип. Точный «карандаш природы», двуликий тальботип, сменив одну из личин с бумажной на стеклянную, продолжал радовать мастеров своей художественной нерезкостью, придающей изображению вид рукописного рисунка. После прошедшей в 1851 году в лондонском Гайд-парке «Великой выставки промышленных работ всех народов» получила широкую известность и стремительно распространилась стереофотография. Не меняя своей сути и превратившись со временем во всенародную и всеядную обучающую забаву, она на протяжении ста с лишним лет с легкостью мутировала из мундира дагерротипа в новые наряды всех грядущих технологий. Применение коллодия, помимо нового негатива на стекле, породило фотографии на том же стекле, на клеёнке, металле, камне, дереве и бог знает ещё на чём. При этом, изделия в одной и той же технике получали в разных странах собственные названия, запутывая не только обывателя, но и специалиста. Солёную бумагу вытесняла новомодная альбуминовая, превосходящая первую в передаче деталей, но ещё долго в ходу оставались и та и другая. Тогда же оптическая фирма «Friedrich Voigtlander & Sohn», обосновавшись в Брауншвейге, стала без устали снабжать фотографов всё более и более совершенными объективами. Не сомневаюсь, что все перечисленные новинки и многие другие прошли через реторту даутендеевой лаборатории, были им испытаны, но отнюдь не все попали в арсенал работы его студии.

«Мокрый коллодион» пришёл в «стеклянные светёлки» надолго и составил в фотографии целую эпоху. Получаемые по методу Арчера изображения были чрезвычайно чисты и нежны, а быстрота процесса революционизировала фотографию. С появлением коллодионных стеклянных пластинок Даутендей, первым освоивший двухступенчатый процесс, мгновенно оценил их преимущество и с лёгкостью модернизировал производство портретов. Провидчески не отвлекаясь на оказавшиеся в историческом плане тупиковыми методики, он занял среди своих коллег лидирующее место. В 1855-м году Ольхин, отметив, что «теперь дела его [Даутендея] идут достаточно хорошо, поскольку он имеет возможность жить, не отказывая себе ни в чём», оставил потомкам такую характеристику родственника: «Даутендей — здравомыслящий, добросердечный человек, до сей поры не проявлявший пристрастия к женщинам, вину и картам, так распространённого среди мужчин. Впрочем, ему свойственен один характерный мужской недостаток: он чересчур благодушен. Что же касается его пристрастий, то к таковым можно отнести любовь к скаковым лошадям и, в значительно большей степени, к охоте»18. К этому времени Даутендей уже переехал в новую роскошную квартиру в дом Заветного, с окнами, выходящими на Невский проспект. В тот самый дом на Невском 58, где с 1842 до 1848 года держал книжный магазин отец Павла Ольхина Матвей Дмитриевич. Новосёл, подав соответствующее прошение, построил во дворе дома новое ателье с лабораторией, которым управлял сам, в старое же, на Большой Конюшенной, был взят управляющий. Лето, как и почти все состоятельные петербуржцы, знаменитый фотограф проводил с семьёй на дачах замечательных пригородов невской дельты. У него были прекрасные скаковые лошади, породистые собаки, с которыми он азартно охотился на диких уток, волков, медведей и лисиц, изобилующих в болотах Лахты и Коломяг, словом, он был sportsman19. В его доме и мастерских трудились многочисленные слуги и работники, а для дочек были наняты французские и английские учителя. В Петербурге неотъемлемой частью его досуга стала игра в шахматы, к которой он пристрастился ещё на родине, и которой отдавал долгие северные зимние и непригодные для занятий фотографией вечера. Удобно расположенные студии, в которых каждый гуляющий мог мимоходом снять с себя портрет и принести его домой совсем готовым, сделали Даутендея богатым человеком.

В Петербурге с середины 1850-х годов, вряд ли от безработицы, а скорее из интереса к новой прогрессивной технологии, многие академические художники перестали смотреть на фотографию с презрением и видеть в ней врага, стали изменять старой музе и связывать свою деятельность с молодой фотографией. Только не стоит думать, что живописцы понимали занятие фотографией как художество. В сущности, обратившись в эти годы к фотографии, они использовали «механически сделанное светом» изображение на солёной бумаге в качестве основы, обладавшей «совершенным сходством с подлинником», нового рода эскизом для последующей масляной или акварельной живописи. А те светописцы, что не владели навыками работы кистью, нанимали на работу профессиональных художников, которые и занимались окончательной отделкой портретов. Так же поступали и профессиональные фотографы из художников, не успевавшие из-за большого числа заказов доводить акварелью и ретушью фотографические портреты до товарной кондиции.

По неполным данным, в этот период каждые два из трёх фотографических заведений на берегах Невы принадлежали профессиональным живописцам. Пожалуй, столь мощная концентрация занявшихся фотографией художников возможна была только в Петербурге. Как следствие — уровень исполнительского мастерства в столичной фотографии был чрезвычайно высок, а конкуренция беспощадна. Солнце не всем светило одинаково, и в прессе замелькали объявления о продаже или передаче фотографических заведений, а хорошие «живописцы для фотографии» были нарасхват. Под давлением соперничества снижалась стоимость портрета, что, в свою очередь, расширяло социальный слой заказчиков. Так бы всё хорошо и шло, и, как знать, может быть, фотография уже в ту раннюю пору достигла бы высот художества, но чаша унизительного ремесленничества ещё не была испита до дна. К концу пятидесятых годов мировую фотографию накрыла свежая мощнейшая струя коммерческого использования светописи, быстро сделавшая стоимость запечатлений мизерной, а притязания на искусство несбыточными.

Новация вновь родилась во Франции: в 1854 году парижский фотограф Андре Адольф-Эжен Диздери сконструировал многообъективную камеру, которой за одну сессию можно было сделать 8-12 сюжетов на одну фотопластинку, после чего потребовал патент на фотографии в формате carte-de-visite. Главным преимуществом изобретения было значительное сокращение времени на изготовление небольших фотографий. Пластинка готовилась теперь не для каждого снимка, а сразу для стольких, сколько можно было на ней разместить. (Были созданы камеры с шестью, девятью и больше объективами на одном корпусе.) Проявка, фиксирование, сушка негатива и, что ещё важнее — копировка на бумагу в раме, выставленной на свет, давали сразу порцию отпечатков, которые оставалось только разрезать и наклеить на специальный бланк из бристольского картона. Соразмерно снижению затрат времени снижалась и стоимость производства каждого отпечатка. От такого дива проистекло следующее: если до сей поры изысканные покупатели коллекционировали гравированные и литографированные портреты знаменитостей, которые были хоть и не дороги, да всё же не всякому по карману, то теперь изображения любимцев публики стали стоить так дёшево и выпускаться такими огромными тиражами, что возникла самая настоящая пандемия, получившая у историков название «картомания». Спрос и предложение сошлись в домашнем альбоме, и от этой новой моды уклониться не мог никто. Другим следствием индустриализации фотографии стало падение её эстетического качества. Изготовление снимков теперь опустилось до промысла, а класс промышляющих этим делом людей прочно занял нишу между художниками и ремесленниками. В Петербурге к радости разночинцев карточки государственных деятелей, политиков, писателей, художников, артистов и других известных людей стали изготавливаться ежедневно и продаваться в розницу и оптом не только у их производителей и книготорговцев, но и в эстампных, канцелярских и галантерейных магазинах, «становясь почти на одну доску с дюжинами другого товара: чулок, рубашек, тарелок, устриц и т. п.»20. К сказанному можно добавить, что довольно быстро в большинстве фотографических фирм живописцев сменили ретушёры, конопатившие дефекты мокроколлодионных негативов и позитивов, без которых (дефектов и ретушёров) мокрая технология не могла обойтись.

В России как до, таки после «Великих реформ» иностранные и отечественные предприниматели постоянно сталкивались с дефицитом квалифицированных и, что не менее важно, добросовестных сотрудников. Эта проблема напрямую коснулась и Даутендея. Управляющий, нанятый мастером для руководства студией на Большой Конюшенной улице, был недавним вольноотпущенником и недурно образованным человеком, но очень даже дружил с одним из основных богов древнерусского пантеона — «Зелёным змием». Свобода и сытая жизнь так вскружили ему голову, что положенной хозяином зарплаты на неравную борьбу с алкоголем стало не хватать и, запустив руку в кажущийся бездонным кошелёк хозяина, он принялся без стеснения пропивать доход не своего предприятия. В 1859 году Даутендей вынужден был со скандалом уволить расхитителя. Не захотев больше рисковать с наймом заместителя и не имея возможности руководить двумя заведениями одновременно, мастер вынужден был продать свой славный филиал на Большой Конюшенной. Теперь вся деятельность сосредоточилась на Невском проспекте, о чём он и сообщил горожанам: «Фотографическое заведение К. Даутендея, бывшее в Конюшенной улице, в доме Кошанского, ныне присоединено к главному его заведению на Невском проспекте, против Арсенала Аничкова дворца в доме Заветного. Оттого покорнейше просят особ, желающих получить копию с портретов, снятых в течение шестнадцатилетнего существования заведения в Конюшенной улице, обращаться в главное заведение на Невском проспекте, где находится павильон, устроенный со всевозможными удобствами, так что здесь могут быть выполнены всякого рода фотографические портреты и другие заказы по части светописи»21.

В России говорят: «Пришла беда — отворяй ворота». И новая беда не заставила Даутендея ждать. На сей раз напасть вошла в его собственную квартиру на Невском. Старый камердинер и повар фотографа — воспитанные с молодости кнутом выкупленные крепостные — до поры до времени тихо и послушно служили ему, но не устояли перед искушением вдруг разбогатеть. В один прекрасный (для них) момент, воспользовавшись отсутствием хозяев, ироды умыкнули из хозяйского сейфа крупную сумму денег, которая в этот день предназначалась для вклада в банк. А заодно и лучшую одежду, хозяйские меха и прочую «мелочь», после чего подельники скрылись в неизвестном направлении. Даутендею оставалось только радоваться, что его и родных не было в день кражи дома, иначе они, как он полагал, не избежали бы смерти от рук лихоимцев22. Это ещё только цветочки — ягодки ждали немца впереди, и об этом — чуть позже.

С начала 1860-х годов объявления об изготовлении фотографий в формате «визит» занимали в газетах целые колонки. Поэтому представляется небезынтересным взглянуть на истоки завоевания Петербурга этими скромными и не лишёнными обаяния «малютками» подробнее. Как раз тогда, благодаря чрезвычайной распространённости нового формата, в фотографический обиход вошло слово «карточка». Позже это слово превратилось в синоним фотографии, а ещё позже — применительно к карточке стали употреблять слово «портрет». Но в середине XIX века эти понятия не смешивались: все фотографы в рекламе писали, что они изготавливают «портреты и карточки», и цены на эти разные изделия значительно разнились. Волна производства и коллекционирования фотовизиток накрыла столицу Российской империи, но далеко не все современники относились к такого рода светописи с восторгом. В Петербурге впервые публично коллекция оригинальных визитных карточек была выставлена на суд общественности на Мануфактурной выставке 1861 года. Подробное обозрение её экспонатов сделал М. Я. Китары, который с сарказмом писал: «Коллекция визитных карточек заняла нас особенно — наверное займёт и Вас, читатель, если Вы перед ней приостановитесь: сколько лиц, разных выражений, поз — так говорящих о разнообразии личного характера, сколько смешного порой — да, смешного, до того, что Вы расхохочетесь! Вот, например, г-н офицер, верхом сидящий на стуле: не правда ли, странная фантазия? А вот картина разочарования: также офицер, с растрёпанными волосами, поникшей головой, расстёгнутым сюртуком и высунувшейся рубашкой; руки в карманах, ноги раздвинуты — а кругом ног, по полу, раскиданы книги, письма, хартии… Жаль, что фотография не могла схватить, как разочарованный господин плюнул на всю эту суету сует, а он, надо полагать, непременно плюнул. <…> В большинстве карточек Вы непременно найдёте книгу, две и даже более, то на столе лежащую, то под шапкой, то под мышкой, то в пальцах рук, то закрытую, то раскрытую. Всё это читают, собираются читать или думают о прочитанном. Какое утешительное явление для нашего просвещённого века, для нас, русских, даже и на карточках, стремящихся к образованию. Дамы, и те ревнуют этому делу. Мы заметили карточки одной молодой особы в четырёх разных позах: сидящую, стоящую, прогуливающуюся и внимательно читающую книгу. Как это похвально, приятно для глаз и отрадно для сердца! Но будет о карточках; если они Вас заинтересовали, то пересмотрите их сами, всего не перескажешь»23.

И действительно, будет о карточках! Хватит и о петербургской фотографии — Карлу Даутендею больше не быть её демиургом. Как ни откладывай, а всё же придётся перевернуть страницу, и на следующей с горечью рассказать, как мои земляки обошлись с одним из первых на планете фотографом. Прав, прав маркиз де Кюсгин! «Да, государь, в России вообще встречаешь очень многое, чего не найдёшь нигде на свете». В одно злосчастное хмурое утро знаменитому мастеру сообщили, что полиция рушит его единственное заведение. Прибежав на место, Даутендей с ужасом увидел, что и правда — под надзором околоточного надзирателя рабочие- вандалы крушили чугунный каркас световой крыши. Осколки стекла вперемешку со струями дождя сыпались в устроенную стараниями художника галерею, коверкая фототехнику, чудесную мебель, ковры и аксессуары, заведённые для красы и удобства посетителей… Веруя, что произошло недоразумение, фотограф кинулся к приставу и там в руках чиновника увидел бумагу со знакомым почерком уволенного управляющего. Донос был составлен грамотно. Формальным поводом служило давнее распоряжение покойного императора Николая Александровича о высотном регламенте зданий в столице. И действительно, согласно указу 1844 года в столице нельзя было строить дома выше 24 метров от тротуара до начала крыши, а сверяли высоту зданий по карнизу Зимнего дворца. Световой фонарь Даутендея возвышался над крышей, но со стороны дворового фасада, и у фотографа на руках были все должные согласования и разрешения. (О том, что ателье выше, чем надо, знали только покойный уже архитектор и этот самый бывший управляющий.) Всё было тщетно, его аргументы не действовали. В «утешение» ему объяснили, что он должен смириться и быть благодарным властям, так как за нарушение высочайшего повеления его могли отправить в Сибирь24. Что делать? Былые покровители, помогавшие оформлять документы, в новое царствование были уже кто не у дел, а кто и упокоился. Даутендей пошёл на поклон к военному генерал губернатору, которым в это время был Александр Аркадьевич Суворов. Внук прославленного генералиссимуса, пожав плечами, сказал, что его предшественник не имел права выдать такое разрешение, и посоветовал подать прошение на высочайшее имя. Выдавшим разрешение по ходатайству покойной генеральши Бутурлиной предшественником Суворова был Д. И. Шульгин. Шульгин тоже уже скончался, оставив в современниках добрую память и ставшую крылатой фразу: «Да ведь мы не в Европе! По географическому положению мы европейцы, это правда, но по отношениям к быту общества мы чистые азиаты»! Благоволившая Даутендею великая княгиня Ольга в это время уже давно жила с мужем принцем Вюртенбергским в Штутгарте, и теперь заступиться было некому. Это была катастрофа!

В России, как принято говорить, Даутендей «пустил корни» и, как в своё время не собирался сюда ехать, так и теперь не собирался покидать город, в котором сделал столь блестящую карьеру. Здесь он дважды женился на петербурженках, здесь родились четыре дочери и долгожданный сын, здесь было любимое дело и постоянные клиенты. И всё же фотограф с двадцатилетним стажем «трудов по фотографии» почувствовал себя в России неуютно. Но, подав на имя императора прошение, он ещё ждал лучшего и колебался. В дни волнения от внезапного, незаконного разорения студии и нервного ожидания ответа из Царского Села мастер встретил венчавшего его пастора и услышал поразившую новость. Все рождённые им в России дети были крещены в греко-католической вере, но две старшие дочери в это время учились за границей в лютеранской школе, а младшие были при родителях. Вот над ними-то и нависла угроза: пастор сообщил, что русское духовенство, узнав о переходе старших в лютеранство, может отобрать у него несовершеннолетних младших и отправить их в монастырь. Удивление Даутендея было неописуемо, как если бы он услышал, что его могут объявить преступником. Когда прусский посол Роберт фон дер Гольц подтвердил соответствие слов пастора российским законам, новая угроза сразила немца — это было слишком! Сомнениям пришёл конец, и он решил уехать из страны, где ещё вчера был успешным предпринимателем и уважаемым в обществе художником, а в 43 года оказался унижен и почти разорён славянской хитростью и непостоянством. Прошение всё ещё ходило по инстанциям, но уже ни на что не надеявшийся фотограф распродавал мебель из своей роскошной квартиры и уцелевшее имущество обескровленной фотостудии.

Незадолго до отъезда пришёл ответ императора. В высочайшем повелении было сказано, что так как Даутендей первым фотографировал лиц августейшей фамилии, то ему разрешается продолжать свою деятельность по прежнему адресу. Но было уже поздно: в кармане Даутендея лежал документ на русском и немецком языках, выданный Канцелярией Санкт-Петербургского Обер-Полицмейстера: «Дано сиё прусскому подданному Карлу Даутендею, для представления куда следует, что он, Даутендей, во время проживания его в С. Петербурге с 17 ноября 1843 года по 27 число минувшего сентября, т. е. по день выбытия его за границу, поведения был хорошего, суду и следствию не подвергался. В чём удостоверяю подписью моею, с приложением казённой печати, Генерал-Лейтенант Анненков»25.

Спустя месяц после отъезда мастера столичная публика прочитала в газете Санкт-Петербургские ведомости: «Копии с фотографических портретов, снятых в заведениях Даутендея, можно получать на Невском проспекте, близ Литейной, № 80, в магазине переплётчика Цвернера»26. Так ещё не поступал никто.

Александр Китаев. Карл Даутендей «в стране снега и медведей». // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 10, страница 87-110

Цветные вкладки к статье Александра Китаева “Карл Даутендей «в стране снега и медведей»”, прилагаемые в печатном издании альманаха

Скачать текст

Примечания

- Dauthendey М. Der Geist meines Vaters: ein Lebensbild. München : Langen & Müller, 1925. Электрон, версия: http://gutenberg.spiegel.de/buch/der-geist-meines-va-ters-1017/1. Даутендей M. Дух моего отца. Здесь и далее пер. с нем. Pia Todorovič Redaelli.

- Leipziger Tageblatt und Anzeiger. 1842. 13 April. Цит. по: Voigt J. A German Lady. Bertha Wehnert-Beckmann / Leben & Werk einer Fotografiepionierin. Chemnitz, 2014. S. 47.

- Маркиз de Кюстин. Николаевская Россия. M., 1990. C. 144.

- Журнал выходил c 1894по1911 год (издание прерывалось в 1898-1904 гг.).

- Ольхин П. М. Записки. 1855 / пер. снем. В. В. Иванов. [СПб.], 1989. — Машинописная копия из лич. арх. В. В. Абрамова. С. 9.

- Спустя шестьдесят лет после описанных событий, став уже маститым «учителем всех российских фотографов», Ольхин опубликовал историю прибытия Даутендея в Петербург на страницах журнала «Фотограф-любитель» (1904. № 10. С. 464). Этот поздний рассказ несколько иначе рисует картину произошедших в 1843 году событий.

- Ведомости С.-Петерб. гор. полиции. 1844.10 янв. (№ 6).

- Дагерротипные портреты // Ведомости С.-Петерб. гор. полиции. 1844. 29 апр. (Xе 94)

- Заметки, выписки и корреспонденция Ф. Б. // Сев. пчела. 1850. 18 окт. (№ 234). С. 933. (Пчёлка).

- РГИА. Ф. 789. On. 1. Ч. 2. 1847 г. Д. 3269. А. 1 -5.

- Б. Ф. Дагерротипные портреты по новому способу // Сев. пчела. 1847. 5 авг. (№ 176). С. 701.

- Б. Ф. Дагерротипные портреты по новому способу // Сев. пчела. 1847. 5 авг. (№ 176). С. 701.

- Новое изобретение. Дагерротипы «на бумаге», приготовляемые К. Даутенде-ем // С.-Петерб. ведомости. 1848. 3 янв. (№ 2). С. 7.

- Цит. по: Даутендей М. Ук. соч.

- Петербургская летопись / / С.-Петерб. ведомости. 1848. б июня (№ 125). С. 497.

- МастерскаяX. Обиернсона// С.-Петерб. ведомости. 1856. 6 мая (№ 100). С. 575.

- Боссерт Г Т. Из ранних времён фотографии. 1840-1870 // Советское фото. 1936. № 9. С. 21.

- Ольхин П. М. Ук. соч.

- «В первоначальном своём значении словом sport выражалась всякая шутка, игра, забава, наслаждение, но в нынешнем языке sport означает конские скачки, псовую охоту, рыболовство. Страстный приверженец этих занятий называется: sportsman. Каждый англичанин более или менее sportsman, или, по крайней мере, не противник спорта, и редкий англичанин от высшего до низшего сословия, чужд гимнастике. Все англичане хорошо плавают, катаются на коньках и умеют бороться. Кулачный бой (box) до сих пор не вывелся в Англии» (Сев. Пчела. 1850. 21 янв. № 17. С. 65).

- Ольхин П. М. Проводы Льва Викентьевича Варнерке // Фотогр. вести. 1888. № 4. С. 86.

- Ведомости С.-Петерб. гор. полиции. 1859. 30 апр. (№ 90).

- Эта история известна со слов Макса Даутендея, и её почти невозможно проверить. В этом рассказе настораживает одно обстоятельство: знатоки петербургского издательского дела рассказывают сходную историю о разорении книготорговца М. Д. Ольхина и утверждают, что кража большой суммы денег (30 000 рублей) из его квартиры в доме Заветного стала в 1848 году катализатором его банкротства. См., напр.: Баренбаум И. Е. Книжный Петербург. Три века истории. СПб., 2003. С. 106.

- Обозрение Санкт-Петербургской выставки русской мануфактурной промышленности 1861 года. СПб., 1861. С. 97-98.

- Истинные причины разрушения мансарды могут быть глубже, и могли возникнуть из-за конфликта с домовладельцем. По мнению историка архитектуры Ю. М. Денисова, дом № 58 по Невскому проспекту (дом Заветного) в 1862 году был надстроен до пяти этажей архитектором Η. П. Гребёнкой. См. Котельникова И. Г Панорама Невского проспекта В. С. Садовникова. Л., 1974. (Приложение).

- Stadtarchiv Wurzburg, Nachlass Max Dauthendey, A 18-a.

- С.-Петерб. ведомости. 1862. 27 нояб. (№ 259). C. 1098.