Поделиться "Кирилл Померанцев. Восьмой день. Глава из романа"

1,351 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

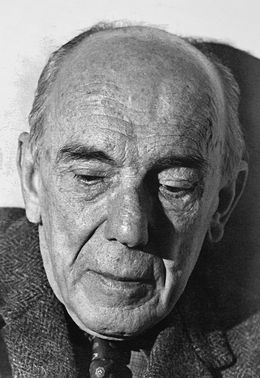

Кирилл Дмитриевич Померанцев (1906-1991) — один из замечательных деятелей Русского Зарубежья, фигура колоритная и неординарная, последний из могикан парижской эмиграции. Родился в Москве в 1906 году. Его отец был известным нотариусом, иногда сочинявшим шуточные стихотворения и даже поэмы. Детство Померанцева прошло в Полтаве, где семья пережила «февраль» и «гетманщину». В 1919 году родители эвакуировались с мальчиком в Новороссийск, откуда переправились в Константинополь. Там Померанцев закончил Британскую школу для русских мальчиков, работавшую по системе российских реальных училищ. В 1927 году он отправился в Париж, где и провёл всю оставшуюся жизнь.

Кирилл Дмитриевич Померанцев (1906-1991) — один из замечательных деятелей Русского Зарубежья, фигура колоритная и неординарная, последний из могикан парижской эмиграции. Родился в Москве в 1906 году. Его отец был известным нотариусом, иногда сочинявшим шуточные стихотворения и даже поэмы. Детство Померанцева прошло в Полтаве, где семья пережила «февраль» и «гетманщину». В 1919 году родители эвакуировались с мальчиком в Новороссийск, откуда переправились в Константинополь. Там Померанцев закончил Британскую школу для русских мальчиков, работавшую по системе российских реальных училищ. В 1927 году он отправился в Париж, где и провёл всю оставшуюся жизнь.

С началом войны он уезжает в Лион, где участвует в Сопротивлении. После освобождения Парижа работает в мастерской по модной тогда росписи шёлка, «пошуарном ателье», как говорили в эмиграции. С 1946 года в квартире Померанцева регулярно устраивались литературные вечера, постоянными участниками которых были Иван Бунин, Георгий Иванов, Ирина Одоевцева, Борис Зайцев, Юрий Одарченко, Владимир Смоленский и другие поэты и писатели. С характерной для него скромностью Померанцев говорил в поздние годы: «Я простой журналист, которому посчастливилось познакомиться со всеми русскими писателями и поэтами, жившими в Париже. Со многими из них меня связывала тесная многолетняя дружба». С начала 1950-х годов стихи, философские статьи, критические отзывы и проза Померанцева широко публиковались в эмигрантской периодике, включая «Новый журнал», «Возрождение», «Мосты», «Опыты», «Континент», «Русскую мысль», «Новое русское слово» и другие. К. Померанцев скончался в Париже в ночь на 5 марта 1991 года, на 85-м году жизни. Ниже вниманию читателей предлагается глава из романа Померанцева «Восьмой день», который в полном виде будет опубликован в готовящемся редакцией Альманаха в 2015 году издании двухтомника его произведений «Оправдание поражения».

Предисловие к публикации. Александр Радашкевич

Дневник Михаила (глава из романа)

Бухенвалъд, 2-го февраля 1944.

Итак, Бухенвальд… Для чего и почему? Не только для меня, а для всех. Для тех даже, кто его строил. И, быть может, главным образом для них…

Никогда не думал, что в простой товарный вагон может поместиться сто человек. А мы не только поместились, но даже могли сидеть. На границе поезд вдруг остановился. Послышались крики и пулемётная стрельба. Дверь вагона открылась, и два СС ружейными прикладами, ругаясь, начали загонять нас в одну половину вагона. В несколько секунд другая половина стала пуста. Потом велели переходить в пустую половину и начали нас считать: один, два… шесть… одиннадцать… тридцать пять… семьдесят шесть… девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять… Неистовая ругань, крики, угрозы. Снова счёт в обратном порядке… Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять, сто!

— Ваше счастье! А то!..

Мы поняли. Кто-то пытался бежать. Не удалось. Безоружный всегда виноват. Право на стороне сильного.

Поезд снова качнулся, дёрнулся, попятился назад. Остановился. Снова дёрнулся, бросив всех нас друг на друга, всех в один угол. Потом протащился несколько километров и снова остановился.

— Где мы?

В перевитую колючей проволокой щель окна я различаю надпись: Кобленц. Значит, в Германии… Уже. Но почему уже? Ведь прошла целая вечность… В вагоне несколько человек умирает.

— Воды, воды… Вассер, вассер…

Мимо вагона ходят люди. Что-то говорят, жестикулируют. Дуют паром на мёрзнущие руки, смеются.

— Воды, воды… Вассер, Вассер…

Поезд снова двигается. Свистит. Скрипит колёсами. Мы едем на восток. Несмотря на скученность, несмотря на сто человек, делается всё холоднее и холоднее. Кто-то бредит. Кто-то дышит порывисто и тяжело… Кто-то… Кто-то прислонился ко мне угловатым плечом…

Господи, только бы выдержать! Только бы пережить… Ведь с каждым поворотом колёс, с каждой минутой мы приближаемся к России…

Бухенвалъд, 5-го февраля 1944.

В бараке больше двухсот человек, а во всём лагере около тридцати тысяч. Мы встаём на работу в четыре часа утра. У каждого на блузе слева, на уровне сердца, номер. Теперь мы номера. Над нами бесконечное звёздное небо. Я вижу его над нами, надо мной. И каждый из нас видит его, бесконечное звёздное небо, где самая маленькая звезда в тысячи раз больше земли. Но я вижу её и тысячи её окружающих звёзд. Я их вмещаю в себе. Я центр мира. Из моего сознания, как из центра, бегут лучи в мировые дали. Но ведь каждый из нас, из тридцати тысяч, видит то же самое, что вижу я… Значит, и он является центром мира, значит, и он вмещает в себе весь мир…

Разве это не чудо, что каждый из нас вмещает в себе весь мир?

— Арбейт! Арбейт!

Я чувствую тупой удар в спину… Но ведь я же не могу. Мы не можем вырвать вмёрзшую в землю рельсу. Нам нечем отбить превратившуюся в камень землю. Я объясняю, как могу, подошедшему СС, что нам надо кирки, что лопатами этого сделать нельзя. Он смотрит на меня пустыми глазами, освещённый пустым электрическим светом. Он ничего не понимает. Он не понимает, почему нельзя вырвать вмёрзшую в землю рельсу, раз её приказано вырвать. Он снова кричит. Я чувствую удар по лицу… Странно — не больно. Я никогда не думал, что когда бьют по лицу, то не больно. Я стараюсь заглянуть ему в глаза, но в них по-прежнему отражается пустой электрический свет, заслонивший собой звёзды.

Через несколько времени рельса была вырвана и перенесена на другое место.

Значит — можно.

Бухенвалъд, 23 февраля 1944.

При дневном свете глаза Мюнцера кажутся ещё более пустыми: в них всё чужое. В них нет ничего своего. Даже его голос не похож на голос человека.

— Арбейт! Арбейт!.. Эйн, цвей! Эйн, цвей!

Вот уже вторую неделю приходится толкать наверх, по узкой, скользкой, извилистой дорожке вагонетку, нагруженную камнями. Каждый раз на последнем повороте, после которого начинается лёгкий спуск, мы не в состоянии её удержать, и она валится на замёрзшую землю. Мюнцер ждёт этого момента. На его рыжем лице появляется что-то вроде улыбки. Улыбка расплывается возле рта, потом, словно электричество по проволоке, бежит вдоль шрама, идущего от подбородка к правому уху, и проваливается в его глазах.

— Эйн, цвей! Эйн, цвей!

Я подставил руку совершенно случайно. Совсем не потому, что хотел закрыть лицо Лавиня. Но вышло так, что если бы я не сделал этого жеста, то Мюнцер мог выбить ему глаза. Сначала я даже ничего не понял. Вот только что-то обожгло руку. Крик и рычанье Мюнцера заглушило всё. Я смотрел на него, в его пустые глаза, на корчащийся в каком-то сладострастии идущий от подбородка к правому уху шрам, и пытался объяснить, что надо было бы принести песку, что иначе вагонетка всегда будет на этом месте скользить и падать, а у нас не будет хватать силы удерживать её. Он ничего не слушал, продолжал размахивать плетью и кричать.

Вечером, уже лёжа на нарах, Лавинь сказал:

— Ты, может быть, спас мне жизнь. Но для чего? Не всё ли равно: сегодня или завтра…

— Шлаффен! Спать, спать! — раздался вдруг крик, и колючий сноп электрического света въедается в наши лица.

— Шлаффен! А номер 25648 за мной!

Я встаю. Лавинь тоже пытается встать. Он не хочет, чтобы я шёл один. Он хочет идти за мной, потому что ему уже всё равно. Удар сапога валит его на место. Я иду за шарящим снопом электрического света.

— Правда, что ты русский? — спрашивает меня Мюнцер на ломаном французском языке.

-Да.

Он ничего не отвечает. Потом начинает ходить по комнате, жестикулировать, топать ногами, и снова кричит:

— Русские! Большевики! Швейн! швейн!.. Все: большевики, англичане, американцы, французы — капут! Будет одна Германия. Всё остальное — капут. ..

Разве я этого не понимаю? Нет. Я этого, конечно, не понимаю. Я не понимаю, почему он привёл меня ночью к себе. Почему он всё это мне объясняет. Почему уже не сладострастно, а как-то болезненно корчится его шрам.

— Ты понимаешь, — настаивает Мюнцер, — что всем конец. Фюрер сказал сегодня, что всем конец. Германия всех победит!

Он всё больше и больше волнуется. Подбегает ко мне, хватает меня за воротник и судорожно трясёт, старается заглянуть мне в глаза своими пустыми глазами.

— Скажи же мне наконец, — уже исступлённо кричит он, — что ты тоже знаешь, что Германия победит!

Я, как могу, отвечаю, что если бы я думал, как он, то не был бы в Бухен- вальде и что в конце концов то, как я думаю, никакого значения ни для кого не имеет.

Он снова начинает суетиться. Берёт со стола портсигар и даёт мне папиросу.

— На, возьми! Но только скажи, что ты тоже знаешь, что Германия победит.

Я опять объясняю ему, что это не имеет никакого значения, как я думаю, но он ничего не хочет слушать.

— Думай, как хочешь! Но только скажи, что Германия победит. Хочешь егцё папирос? Хочешь есть? Я сейчас открою коробку консервов. — И он ставит передо мной тарелку с капустой, на которой лежат куски со- сисек.

Я опять начинаю объяснять ему, что моё мнение абсолютно ничего не значит, что уже поздно, что завтра надо работать, что с четырёх часов утра и до четырёх часов вечера надо возить вагонетки с камнями…

Он смотрит на меня. Вдруг шрам на его лице начинает корчиться, словно перерезанный червяк. Он снова бросается на меня, хватает за воротник, трясёт, почти поднимая меня над полом.

— Так, значит, ты не хочешь сказать, что Германия победит? Я знаю почему: потому что русская свинья! Швейн! швейн! — взвизгивает он. – Все вы свиньи, все: русские, французы, англичане. Все вы навоз! Фюрер сказал, что вы навоз!

И резким ударом каблука он выбрасывает меня из комнаты.

Бухенвальд, 25 февраля 1944.

— Ты понимаешь, — говорит Лавинь, — мне уже всё равно. Когда впереди пустота, всё остальное безразлично. Если бы я не боялся, что это может отразиться на тебе и на остальных, я бы задушил Мюнцера. Вот мне сейчас руку трудно поднять. Я не могу сжать отмороженных пальцев. Но если бы я чувствовал в них горло Мюнцера, я бы их сжимал со сладостратием любовника. Скажи, он тебя долго бил?

Сегодня среда. Раз в две среды нам полагается густой сладковатый суп и дополнительная палочка маргарина…

Значит, прошло ещё две недели. Значит, осталось меньше на две недели…

Лавинь сидит возле меня. Он уже доел свою порцию. Он всегда ест быстро. Давится и кашляет. Потом смотрит на меня.

— Хочешь мой маргарин? — спрашиваю я.

Глаза Лавиня загораются. Он берёт маленькую белую палочку. Хочет поднести её ко рту, потом словно что-то вспоминает, и кладёт её передо мной.

— Нет. Не надо. Для чего? Отдай лучше Мюнцеру. Он тебя бить перестанет. Он очень любит маргарин.

В нашем шестьдесят первом блоке больше шестисот человек. Опыт вагона показал, насколько сжимаема живая человеческая масса. В десять часов вечера появляется начальник блока и начинает считать: голова, ноги! Голова, ноги! Голова, ноги!..Нет! Это не гигиенично! Головы с одной стороны, ноги с другой! Теперь нельзя даже повернуться. Но не всё ли равно, раз с каждым днём, с каждым часом, с каждой минутой меньше на день, на час, на минуту…

И, как странно, чем ближе друг к другу, тем более одиноким себя чувствуешь…

Да. У каждого своё: семья, родина, Франция, Россия, Элен…

Бухенвальд, 6 марта 1944.

Чудо в конце концов не в том, что я вмегцаю в себе звёздное небо, а в том, что я хочу вместить, соединить в себе Россию и Элен… Или нет. Это не чудо. Это испытание. Пройдя которое, я смогу стать человеком… Вот мне иногда кажется, что надо было бы просто-напросто пройти пешком через всю Германию. Не только через Бухенвальд, а через всю Германию для того, чтобы соединить Россию и Элен… Чтобы стать человеком, надо пройти через Германию…

В Лионе я едва удержался, чтобы не сказать Элен, что я её люблю. Но там я ещё не знал, что между нами лежит Германия. А вот теперь я никогда больше её не увижу. Никогда… Но, быть может, самая большая любовь — неразделённая любовь… Потому что всякая разделённая любовь подобна купле и продаже. Вот почему купленная вещь сразу же теряет свою прелесть. Она всегда кажется более ценной в витрине магазина.

Уж четыре дня, как Лавинь в госпитале. Температура у него никогда не опускается ниже тридцати девяти. Впрочем, иначе в госпиталь не принимают.

Мюнцер снова заходил ко мне. Завтра приходят машины на соседний завод. Я должен буду наблюдать за другими. Я буду форарбейтером. Благодаря этому, мне будут выдавать лишнюю палочку маргарина. И так это будет до конца… До тех пор, пока Германия не победит. Разве это для меня не ясно, что Германия победит?

— Ну скажи теперь, что Германия победит. Ты же знаешь, что Германия победит, — говорит Мюнцер и пробует улыбнуться.

Я молчу. Что я могу ему сказать, раз я знаю, что мне надо пройти через всю Германию, а не только через Бухенвальд.

Мюнцер опять ревёт. Я закрываю руками глаза. Но он не бьёт. Он только судорожно трясёт меня за плечи, потом отходит, размахивает руками и начинает объяснять.

— Если Германия не победит, тогда капут. Всем капут. Тогда везде коммунизм. Тогда не будет ни Германии, ни Франции, ни Англии, ни Америки. Тогда — один коммунизм, а всё остальное — капут!

Бухенвальд, 15 марта 1944.

Господи! Только бы пережить! Только бы перетерпеть! Только бы понять, сердцем понять, всем существом понять, что какова бы ни была жизнь, она является священнослужением. И чем больше приходится терпеть, тем выше и таинственней священнослужение…

Но если не хватит сил?..

Вчера Лавинь вернулся из госпиталя.

— Даже умереть не дают!

— Послушай, Лавинь. Так нельзя говорить.

— А каждый день голодать можно? А терпеть побои можно?

Мне кажется, что у него на глазах слёзы.

— Это ничего… Это от холода.

Но я знаю, что это не от холода. Мне самому хочется плакать. Только я не могу. А вот я знаю, что если бы я мог заплакать, мне стало бы легче.

— Эйн, цвей! Эйн, цвей!

К Мюнцеру подходит другой СС. Они смотрят на нас. Смотрят, как у нас не хватает сил приподнять машину и поставить на доски, чтобы потом спустить на землю.

— Эйн, цвей! Эйн, цвей!

Если машина не будет спущена, мы не получим супа. Ну — скорей! Осталось всего полчаса. А за это время надо не только её спустить, но и отнести на завод.

Но разве так может продолжаться? Почему, о почему не высаживаются союзники? Неужто все мы должны погибнуть? Неужто Мюнцер прав, и всё должно рухнуть, всё должно погибнуть, кроме национал-социалистической Германии?..

Ну, хорошо. А что же потом? Что же потом будет с миром? Зачем тогда приходил Христос?

Вот только если бы иметь немного больше хлеба. Ну хотя бы на двадцать грамм. Чтобы есть перед сном.

Бухенвальд, 29 марта 1944.

Самая большая любовь — неразделённая любовь… Возьми крест свой и иди… Крест есть символ освобождения…

Сколько раз я хотел сказать Элен: «Я тоже люблю тебя». Но что было бы потом? Обыкновенный пошлый роман. Откуда бы потом я смог черпать силы, чтобы вот теперь выносить всё это?..

Сирены 1удят всё чаще и чаще. Сегодня в одиннадцать часов нас опять загнали в лес. Я просидел около двух часов, прислонившись к стволу огромной ели. Вокруг стонала Д.С.А. Авионы летели со всех концов, словно их сборным пунктом был Бухенвальд. Они блестели на солнце, как рассыпанный в небе бенгальский огонь… Когда был дан отбой, СС выпустили собак, которые стали загонять нас на работу…

Вечером снова приходил Мюнцер и снова начал спрашивать меня, почему я не хочу сказать, что победа должна остаться за Германией. Я молчал. Он курил одну папиросу за другой и дёргался шрамом на лице.

— Судьба человечества не зависит от наших желаний…

— Всё зависит от желания Фюрера. Как он захочет, так и будет.

— Но при чём же тогда моё мнение? Какое дело Фюреру до моего мнения?

Мюнцер ничего не отвечает. Его глаза начинают мигать, сначала как

жёлтые фонари на парижских перекрёстках, но потом всё быстрее и быстрее, словно крылья подстреленной птицы.

— Фюрер борется за справедливость. Для того, чтобы все могли жить. Для того, чтобы немецкий народ, «эйн херренфольк», мог бы занять в Европе ему подобающее место.

— Хорошо. Но ведь я же русский. Я не имею никакого отношения к херренфольку.

Мюнцер опять ничего не отвечает. Он только смотрит на меня превратившимися в бьющуюся птицу глазами. На стене висит портрет Гитлера. От лампы на него падает жёлтый блик, так что лица почти не видно. Выступают только коротко остриженные усы.

— Слушай, — говорит наконец Мюнцер, переставши моргать и прямо смотря мне в глаза. — В конце концов надоело с тобой церемониться! Подумай хорошенько и скажи мне в следующий раз, что немцы должны победить. Немцы должны победить весь мир! Фюрер сказал, что немцы должны победить весь мир!

Резкий удар в спину сбивает меня с ног. Падая, я ударяюсь коленом о цементный пол. Больно… Я боюсь подняться: пусть лучше по спине… Но кругом всё тихо. Я слышу, как хлопнула закрывшаяся дверь…

Лавинь не спал. Он не понимает, почему я не соглашаюсь сказать Мюн- церу, что немцы победят. Ведь, в конце концов, он может меня убить. Разве для зверей существуют законы?

Но как я ему объясню, что в начале было Слово?

Бухенвальд, 15-го апреля 1944.

Тот, кто не понимает мистерии коммунизма, тот видит лишь внешнюю сторону происходящих в России событий, тот не понимает действительности вообще. Советниками Гитлера по русским делам оказались всё те же прибалтийские бароны, которые уже двадцать пять лет тому назад проиграли добровольческую кампанию. Что, собственно говоря, происходит сейчас в мире, как не расплата за то, что мир не понял стихийного стремления русского человека к братству, к справедливости, к любви?.. Мы ничего не хотим для себя, мы всё отдаём другим…

Не через Волгу не смогли перейти немцы под Сталинградом, а через русскую кровь, не только за нас, но за всех проливаемую…

— Ты слышал, третьего дня была взята Одесса, и русские перешли румынскую границу?

— Да, скоро конец.

— Если бы только дожить…

Лавинь стоял в канаве с киркой в руках. Из-за грязи почти нельзя было двигаться. Она прилипала к ботинкам, словно клей. От кирок и лопат она разлеталась и приставала кляксами к лицу, к одежде, к рукам. Затем ползла по лицу, въедалась в волосы, забивалась в глаза. Тягучая, жирная, желтоватая, она преследовала нас, как тень, как обмотанная вокруг всего тела змея.

— Я получил посылку… Справим победу.

— Спасибо, Лавинь. Я думаю, недолго уже осталось ждать.

Капо и СС редко сюда приходят. Даже под угрозой побоев от такой грязи трудно отчистить сапоги.

Итак, близко. Скоро вся Россия будет очищена от немцев. На русской земле останутся только пленные немцы и немецкие трупы…

Блаженны погибшие в боях за дело, которое они считали правым.

Бухенвалъд, 21 апреля 1944.

Россия приближается с каждым днём. Всё чаще и чаще гудят сирены. В синем ослепительном небе, точно серебристые блёстки, пролетают союзные аэропланы. Вокруг них не долетая, перелетая, появляются клочки ваты — разрывы снарядов. Оттуда, от аэропланов, от ваты — несколько часов до России…

Только бы дотерпеть. Только бы побороть голод. Вечный голод. Голод всегда: утром, вечером, ночью. Голод наяву и голод во сне. Я не могу сморкаться. От малейшего напряжения идёт кровь. Кружится голова. Я уже не выдерживаю до отдыха и съедаю оставшийся хлеб. Но есть во время работы строжайше запрещено: работа прежде всего. Ведь капо не едят во время работы. СС тоже. Мюнцер тоже никогда не ест во время работы. Да ему никогда и не хочется есть во время работы. Он и так съедает с трудом всё то, что ему удаётся собрать из получаемых заключёнными посылок. Впрочем, силой он ничего не берёт. Он даже и не ворует. Представители хер- ренфолька не могут воровать. Ведь всегда находятся желающие поделиться с ним своими посылками…

Чтобы съесть запрятанные в карманы два ломтика хлеба, я бегу в уборную. Но Мюнцер тут как тут. Он замечает мой жест. Он бросается на меня и вырывает изо рта хлеб, который я не успел проглотить. Он брезгливо топчет его ногами, словно ядовитого паука. Потом поворачивается ко мне и начинает бить меня по лицу…

— Русская свинья! Навоз! — гремит он. — Ты не только не хочешь сказать, что немцы победят, но ты ещё саботируешь работу. Назад! Работать! Я сам теперь буду наблюдать да тобой. Ну! Ррраус!

Я бегу. Рот наполняется тягучим теплом от сочащейся крови. Странно: совсем не больно. А я всегда так боялся дантистов. Вот только становится нестерпимо жарко. Солнце жжёт лицо… Ну совсем как в Каннах. Ляжешь, бывало, на песок, закроешь глаза и чувстуешь, как солнце прижимается к лицу, словно в каждую пору забраться хочет. У ног плещется море. Когда вода на теле обсохнет, можно будет снова окунуться… Жарко…

Вот только если бы не чувствовать голода. Если бы хоть маленький кусочек хлеба!

Бухенвальд, 6-го мая 1944.

«Не единым хлебом будет сыт человек…» Даже Христос не сказал, что и без хлеба будет он сыт. Даже Христос, чтобы быть сытым без хлеба, должен был пройти через Голгофу…

Мне кажется, что задача русского человека, считающего себя христианином, заключается в том, чтобы пронизать совершающуюся сейчас мистерию коммунизма силами, идущими от мистерии Голгофы. Тогда может быть осуществлена извечная мечта русского народа о всемирном братстве. Тогда и только тогда это всемирное братство может быть осуществлено.

Постепенно в бараке наступает тишина. Рабочий день прошёл. Ещё один день. Ещё на один день ближе к России…

Радио играет Бетховена. Девятую симфонию…. Любимую симфонию Элен… Где она теперь? Сколько раз я хотел ей написать. Всего несколько слов. Что я её люблю, что я никогда не переставал её любить. Мне иногда делается нестерпимо тяжело от мысли, что она думает, что её чувства были не разделены. Какая иная женщина с такой силой, с такой покорностью станет нести свой крест… Вот теперь мы никогда больше не увидимся. Для чего же произошла эта встреча? Для того ли, чтобы каждому из нас положить ещё лишний груз на плечи? Или для того, чтобы я в своём сердце, пройдя через Бухенвальд, мог бы соединить Россию и Элен… Неразделённую с обретённой…

Девятая симфония кончается. Шипит иголка. Трещит громкоговоритель, и снова музыка. Это «Страсти» Баха.

«Боже мой! Боже мой! Зачем ты меня оставил?..»

Эти слова тоже были произнесены под ругательства и плевки… Потому что люди хотят быть сытыми только хлебом. Но вот в России умеют голодать. Русский народ готов голодать ради спасения всего мира… А я боюсь, что у меня не хватит сил…

Я чувствую, что кто-то трогает мою ногу. Мюнцер стоит и делает мне жест встать. Я встаю и следую за ним. В его комнате открытый шкаф полон сказочных богатств: плитки шоколада, пачки папирос, банка с настоящим кофе, несколько целых хлебов.

– Слушай, — говорит он каким-то непривычным голосом, словно руку протягивает. — Ведь ты же знаешь, что немцы не могут проиграть. Ты слышал только что Бетховена и Баха. Это немецкие композиторы. Они писали такую музыку для того, чтобы Германия победила…

Я ничего не отвечаю. Я стараюсь не смотреть на открытый шкаф, хотя всё его содержание отпечаталось в моих глазах, словно на фотографической плёнке.

– Отвечай же мне, — всё тем же непривычным голосом продолжает Мюнцер. — Я знаю, что ты не доедаешь… Ну…

Мне становится не по себе. Голова начинает шуметь. Из носа капает кровь. Мюнцер смотрит. Его глаза не мигают. Шрам не корчится.

– Ну, — повторяет он, кладя мне руку на плечо… или камень… Я чувствую непосильную тяжесть… Ноги начинают сгибаться. Я напрятаю все мускулы, чтобы не упасть. Мюнцер кладёт мне на голову полотенце с холодной водой…

Элен подаёт мне чашку кофе с целым хлебом и куском сыра…

Бухенвальд, 11 мая 1944.

Я был освобождён на пять дней от работы. Благодаря тому, что я не двигался, голод чувствовался меньше. Часов около двух я вставал и, опираясь на палку, выходил на воздух и садился поддерево. Какая жуткая, грандиозная природа. Теперь я начинаю понимать, что именно могло вдохновить немцев на всемирное владычество. Действительно, среди таких гор, среди таких лесов, под таким небом может вырасти только «раса господ». Здесь всё: каждое дерево, каждое облако, каждый обрыв дышит могуществом и гордыней… И, словно вторя природе, словно подписав с нею нерушимый договор, между гор и деревьев, покрывая их пеленой тяжёлого заводского дыма — тёмной немецкой душой поднимаются заводские трубы… Вот теперь я понимаю, как среди Баха и Бетховена мог появиться Гитлер… Я понимаю, что должен был появиться Гитлер…

Проблема зла должна являться краеугольным камнем всякой философии. Кто ею пренебрегает — разобьётся об этот камень. Кто к ней подходит без должного благоговения — сойдёт с ума. И воистину, как согласиться с тем, как вместить то, что величайшее когда-либо совершённое в мире зло — предательство Иуды — легло в основу, явилось причиной самого большого блага — спасения человечества через страдания и воскресение Искупителя? Таким образом, Иуда через совершённое им злодеяние стал благодетелем человечества…

Когда я хочу соединить в моём сознании Христа и Иуду, я начинаю задыхаться, физически задыхаться. Мне кажется, что я хочу связать два конца верёвки, но мне не хватает целого куска. Я начинаю тянуть. Верёвка врезывается в руки, но концы так и не сходятся.

Конечно, Иуда «не ведал, что творил». Но кто ведает, что сейчас происходит в мире?

Лавинь кашляет всё больше и больше. По ночам он уже не может лежать. Мы собрали тряпьё, чтобы устроить ему нечто вроде кресла. Так меньше першит в горле.

— Как ты думаешь, ещё долго? — спрашивает он.

— Несколько месяцев.

— Ты думаешь, я дотяну?

Я смотрю на его серые щёки, на пятна глаз, на почти беззубый рот. Но он, спохватившись, словно боясь моего ответа, говорит:

— Ты знаешь, в моём возрасте это не страшно. Можно десятки лет протянуть.

— Ничто не должно быть страшно, Лавинь…

— Да. Но почему же они не высаживаются?..

— Надеются, что русские сами справятся.

— А мы тем временем издохнем от голода!

— Что им до нас, Лавинь? Какое дело истории, что где-то в окрестностях Веймара умирает с голоду тридцать тысяч человек.

— Мне наплевать на историю! Я хочу вернуться во Францию, в свою семью. Ты хочешь попасть в Россию, Михаил?

— Хочу. Я ничего так не хочу, как попасть в Россию.

— У тебя там семья?

— Нет. Там у меня никого нет. Там только Россия…

Лавинь ничего не отвечает. Потом прикладывает ко рту руку и закашливается.

— Значит, ты никогда не вернёшься во Францию?

— Никогда. Надо будет работать в России. Отстраивать города. Немцы всё сжигают уходя. Даже леса. Даже засеянные поля.

— А как же твои друзья: Флоттары, Борис?.. Для меня Франция дорога тем, что у меня там осталась семья, товарищи, друзья…

— Для меня каждый русский — брат. Каждое русское село — семья.

Лавинь опять кашляет. Потом принимается что-то считать в уме.

— Странно, что до сих пор нет посылки. Должны были бы уже прислать. Или, быть может, немцы спёрли. Ты видел шкаф у Мюнцера?.. Погоди, дай только дожить…

В противоположном углу барака кто-то тоже едко и сухо кашляет.

— Если они действительно не высадятся… — продолжает Лавинь, но новый приступ кашля не даёт ему кончить.

Бухенвалъд, 28 мая 1944

Элен, Борис, Марк, Пьер… Я, конечно, понимаю Лавиня. Наше внутреннее существо состоит не только из нашего «я», но и из нас окружающих друзей…

Живы ли они и где они?..

К недоеданию, к голоду присоединяется жажда. Жажда ласки, жажда тёплого слова, внимательного взгляда. Жажда человека… Чтобы было кому положить руку на плечо. Чтобы мог взять твою руку в свою…

Только бы дотерпеть. Только бы остаться человеком… Претерпеть до конца. Не раствориться в общей массе, не остаться номером 25648-м, одной тридцатитысячной…

Мне кажется, что у меня начинает притупляться острота переживаний. Единственно, что я продолжаю испытывать с прежней напряжённостью: это голод. Всё же остальное — боль, самолюбие, страх, стыд, даже усталость — постепенно притупляются. Становишься ко всему безразличным. Ударят — ничего. Заставят исполнять непосильную работу, ну и что ж: значит, надо постараться её выполнить. Не сможешь — будут бить, заставят делать дополнительные часы. И это тоже не страшно. Потому что, если даже упадёшь от побоев или от усталости, то это тоже не страшно потому, что самое страшное — смерть — и та стала чем-то привычным и обыкновенным…

Трубы крематория дымятся день и ночь. Я видел, как люди умирают, вот так просто около меня — за обедом, на работе, засыпая, просыпаясь, во сне… Некоторые, те, которые чувствуют, что она идёт, те, что знают, что они обречены, идут ей навстречу. Если нужно работать, стоя в ледяной воде, то они стараются забраться до пояса. Надо поднять тяжёлую машину — они напрягают все силы, пока что-то не лопается, пока глаза не наливаются кровью, раскрываясь всё шире и шире, чтобы больше уже не закрыться, чтобы ихзакрыли другие… Конечно, есть и такие, которые сначала пытаются бороться, повторяют дорогие имена, боятся сделать лишнее усилие, стараются говорить уверенно о том, что они будут делать после окончания войны, какие будут есть обеды и какими винами запивать. Кашляют они всегда в носовой платок и сразу же, не посмотрев, прячут его в карман. Но и для них настаёт момент, когда вдруг ни с того ни с сего плюнув, они начинают смеяться и, дёргая соседа за рукав, безразлично спрашивать: «Погляди, ты как думаешь, до вечера протяну?»

Лавинь стал нервным и раздражительным…

— Пусть только кончится война!.. Я не одного запомнил… Пусть только…

— Кончится война, домой поедем.

— Домой? Да, конечно, домой! Но сначала я с хозяевами расплачусь. За радушный приём. За царское угощенье.

— Они и без нас получат.

— Это само собой. Нет. Я хочу собственными руками. Знаешь, так: коленом в живот, а руками за горло и давить… Но медленно и не торопясь…

— Слушай, Лавинь…

— Что слушай?.. Или, может быть, опять — «любите врагов, прощайте грехи?..» Бла, бла, бла!… Расскажи-ка лучше Мюнцеру… авось он ттеббя… ббить… ппе…рре…сга…нет, — визжит Лавинь, и всё его лицо делается багровым от приступов кашля.

Бухенвальд, 6-го июня 1944

С утра разгружали поезд. Машины, машины и машины… Огромные, занимающие иногда целый вагон. С бесконечным количеством кранов, рычагов, колёс, манометров, проводов… Вот удивляешься, что у людей не осталось сердца, почти не остаётся души. Но чтобы построить, придумать, расчертить и рассчитать одну такую машину, где нельзя ошибиться даже на одну сотую миллиметра, надо столько напряжения, внимания и сил, что у человека больше ничего не остаётся. Он сам превращается в машину, строящую другую машину.

Все шло, как и всегда. Сначала нам и в голову не пришло, что мы можем сдвинуть эти огромные массы стали. Капо и СС ходили, подгоняли, курили, ругались, били сапогами. Лавинь кашлял и бормотал под нос разные ругательства. В конце концов вагон был разгружен. Но часам к трём среди немцев произошло какое-то замешательство. Они забегали, засуетились, начали что-то друг другу на ухо передавать. Собирались группами, о чём-то совещались.

— Гитлер убит! — торжествующе сообщил Лавинь.

— Перемирие! — шепнул Гольдман, маленький, чёрненький, похожий на летучую мышь. — Сегодня последний день. Завтра всех нас отправят домой.

Общая нервность начинала передаваться и нам. Некоторые даже прекратили работать и стояли, прислонившись к машинам.

— Это что ещё такое! А ну, работать. И скорее там! — раздался крик подошедшего СС, сопровождаемый пинками и ударами.

Но через несколько минут мы уже знали. Знали твёрдо, что утром в шесть часов союзники высадились в Нормандии…

Надежды и тревоги. А вдруг не удержатся? Не смогут подвезти подкрепление? А вдруг обезумевшие, потерявшие голову немцы перебьют всех заключённых или передушат в газовых камерах?.. Но всё же стало как-то легче. Даже кашель стал слышаться реже. Стали не только надеяться, но и ждать. Теперь уже с двух сторон. Теперь, во всяком случае, в два раза скорее…

А немцы продолжали бегать, суетиться, перешёптываться. Сказать, что я заметил в их глазах тревогу, было бы неверно. Глаза их стали более прозрачными, жесты более резкими, словно куски падающаго на асфальт железа.

Вечером, уже лёжа, мы долго не могли заснуть. Лавинь рассказывал о своей семье, вспоминал анекдоты из своей адвокатской деятельности. Гольдман мечтал о Париже, где остались его дети, скрываемые одной французской семьёй.

Около часу ночи пришёл Мюнцер.

— Что же ты думаешь, что теперь всё кончено: капут? Германии капут? Берлину капут? Лейпцигу капут? Бухенвальду капут? Раз американцы высадились в Нормандии, значит, и войне конец, и Германия уже побеждена?

Я молчал. Он ходил из угла в угол, держа в руках колбасу и отрезывая от неё маленькие кусочки, ел.

— Ну, что ж ты молчишь? Говори что-нибудь!

— Победят те, кому суждено победить, кто должен победить.

— Суждено! Должен! — ревёт Мюнцер и замахивается на меня колбасой. — Вот посмотришь, кому суждено, и кто должен. Доктор Геббельс сказал, что через сорок восемь часов и следа от высадки не останется!.. Одни только трупы…

Хотя и привык к бахвальству Геббельса, но всё же слова Мюнцера словно придавили меня к земле. Он заметил мою тревогу, и его глаза торжественно загорелись, рот раскрылся, и, перестав ходить, он сел и зажёг папиросу.

— Ну скажи, что ты наконец понял, что немцы должны победить. Скажи мне, что ты понял…

— Россию победить нельзя…

— Чтоооо? — визжит Мюнцер и уже не ртом, а всем: шрамом, глазами, оставшейся в руках колбасой.

— Что ты сказал? Русская свинья! Навоз!

Я закрываю лицо и инстинктивно пячусь назад. Мюнцер ревёт, и мне уже кажется, что всё ревёт: и Гитлер на стене, и валяющийся на полу окурок папиросы, и недоеденная колбаса.

— Я знаю, тебе хочется, чтобы всю Германию сожгли, чтобы Берлин сожгли, Лейпциг сожгли, мою жену сожгли, моим детям глаза выкололи… Да! да! Не возражай! Ничего не говори! Я всё знаю. Всех вас знаю!

Бухенвальд, 14-го июля 1944

Лавинь совсем плох. Когда я ему показал «Эко де Нанси», в котором было написано о взятии Ренн, он ничего не ответил, но только пожал плечами. Потом вдруг рассмеялся, как-то по-козлиному, словно дверь заскрипела.

-Ну, а мне какое дело? Разве ты не видишь, что мне уже на всё наплевать?

Я начал его успокаивать. Но он не слушал и продолжал:

— Видишь вон того СС, что трубку зажигает?

— Вижу.

— У него на плечах чертёнок сидит. Посмотри, как он ему хвостом нос щекочет.

И действительно, в это время СС наклоняется и чихает. Лавинь обрадовался и начал тыкать в него пальцем,

— Видишь, что я прав? Вот, смотри: он снова ему в нос чуть ли не полхвоста запустил.

СС снова чихает, вытирая платком нос.

Сегодня французы справляют национальный праздник. Всё, что осталось от посылок, положено на стол. Мои соседи даже в полголоса поют Марсельезу. Поднимаются чашки с чаем, и произносятся речи. Лагерная администрация как будто ничего не замечает… Или делает вид, что не замечает.

Вечером Гольдман спросил:

— Почему ты никогда не говоришь «бош», ты всегда говоришь немцы?

— Потому что я никогда не говорю «жиды», Гольдман.

Бухенвальд, 5-го августа 1944

Кажется, приближается. Двинск и Ковно взяты. Союзники в Ренн. На юге Франции была произведена вторая высадка…

Только бы дотерпеть. Только бы не сойти с ума: сохранить, донести остаток сил. Дожить до этого дня. Услышать, увидеть вступившую в Германию Россию. Господи, неужто это возможно? Неужто это осуществится? Неужели в суровую дичь германских лесов Россия придёт за мной, мать за сыном, любимая за любящим? Господи. Только бы хватило сил…

О, как всю жизнь мне хотелось научиться любить. Не для себя любить. Не себя любить в любви.

Но так ли я любил Элен? Так ли я её любил? Мне всегда хотелось, чтобы это чувство осталось во мне самым светлым воспоминанием. Но ведь если я заставлял её страдать, потому что она думала, что её чувства не разделены, значит, уже я поступал неправильно. Я боялся, что если признаюсь, у меня не хватит силы удержать себя. И я знаю, что у меня не хватило бы сил. А где нет настоящей силы, может ли там быть настоящая любовь?

Неудавшееся покушение на Гитлера исполнило нас отчаянием: неужто ещё одна зима? Но ведь никто из нас не проживёт ещё одной зимы. Нет таких человеческих сил, которые бы вынесли ещё одну зиму. СС снова перешёптываются, передают что-то друг другу; снова плёткой и сапогами подгоняют отстающих. Вот только Шульц, штубендист шестьдесят первого блока, подбежал к нам, когда мы кончали работу, и, комкая в руках очередной номер «Фолькишер Беобахтер», начал кричать.

— Теперь капут! Всему капут: Германии капут. Франции капут!.. У вас есть дети, жёны? — Всем капут! Ничего больше не останется! Довоевались!..

Лавинь остановился, начал на него смотреть, словно вглядывался в самые слова. И серьёзно, будто он вёл важный диспут, отвечал, качая пальцем под его носом.

— Нихтс капут. Германии нихт капут. У Гитлера в кармане чёрт сидит. Он всё и делает. Всю Германию чёрт закрыл. Германии нихт капут.

Шульц побледнел. Тонкие усы превратились в две скрестившихся шпаги. Секунда — и он стал, как из гранита.

Два резких удара свалили Лавиня на пол.

Бухенвальд, 24 августа 1944

Говорят, что убитых больше восьмисот… Уже полночь, а пожары егцё не потушены. Ещё раз смерть была совсем близко. Ещё раз я чувствовал, что она может прийти каждый миг. Каждую минуту окружающее могло превратиться в ничто… Гул аэропланов, разрыв бомб, треск рушащихся зданий. Дуб Гёте сожжён зажигательной бомбой… И вот во всех газетах мира будет написано: «Во время бомбардировки находящихся в районе Бухенвальда заводов был уничтожен знаменитый дуб Гёте. Насчитывается несколько сот убитых». И вот все будут помнить о дереве, а о людях забудут.

Лавинь ходит и смеётся. Потирает руки. Бормочет что-то про себя. Увидев меня, закашливается и с усмешкой, прищуря глаза, кивает в сторону пляшущих огненных треугольников:

— Видишь, как рога-то у них расходились? Никогда, говорю тебе, не победят Германии. Сами черти её защищают!

Вдруг он останавливается, что-то обдумывает и указывает на горящий дом коменданта лагеря:

— Хочешь, я одного за хвост поймаю?

— Оставь, Лавинь, передавай лучше воду.

— Испугался? Душить, думаешь, буду. Не бойся, я самого маленького, — и он бросается по направлению огненных треугольников. Его фигура то исчезает, то снова появляется на рыжем фоне огня. Я вижу, как он делает какие-то жесты, потом, вскрикнув дико и пронзительно, бежит обратно, размахивая горящим рукавом:

— Держи его. Держи его, — неистово кричит он.

К нему подбегают. Валят его на землю. Льют на него воду. Сыплют на руку песок.

Сегодня не было ни заключённых, ни начальства. Ни немцев, ни русских, ни французов, ни поляков… Были только живые и мёртвые. Мы и смерть. Протяжный дрожащий стальной гул. Шульц схватил Лавиня и, держа его, как ребёнка, нёс на руках до первой кареты скорой помощи. Гольдман вытащил из горящего дома там замешкавшегося СС.

Но почему страдания? Почему сегодня, когда смерть всем заглянула в глаза, глаза СС стали человеческими глазами… Неужто только один путь?.. Почему? Ну, а если, какуЛавиня, не хватит сил. Тогда что? Неужели Лавинь не спасётся, потому что он не вынес до конца? А восемьсот убитых. Что они? Вынесли до конца или нет? Дождались ли они или нет? Ведь с каждым из них исчез целый мир… центр целого мира…

Господи, когда же конец? Неужто егцё зима? Неужели действительно нам суждено погибнуть, а им жить?..

Но, быть может, в этом и заключается мистерия двадцатого века.

Бухенвалъд, 18 сентября 1944

Мне всегда страшно во время бомбардировки. Какой-то животный страх. Становится трудно дышать. К груди, немного повыше желудка, поднимается тупая боль… Странно, ведь я знаю, что сам это избрал. Для самого себя избрал… А вот теперь страшно.

Красная Армия взяла Софию. На русской земле не осталось ни одного врага. А я должен томиться в Бухенвальде… Когда же наконец? Почему немцы не кончают эту абсурдную войну? Неужели они ещё рассчитывают на какое-то таинственное секретное оружие? Что это? Летающие ракеты. Но ведь ни Америки, ни России никакими ракетами не забросаешь. Почему же всё ещё продолжается эта ставшая бессмысленной война? Для чего каждый день всё новые и новые жертвы, всё новые убийства?

— Неужто придётся провести ещё зиму? — спрашивает Гольдман.

— Не знаю. Но думаю, что война может кончиться каждый день.

— Нет, Михаил. Немцы будут драться до последнего солдата. Гитлер никогда не сдастся.

— Но ведь это же абсурдно, Гольдман…

— Они должны быть стёрты с лица земли. Они хотели истребить наш народ. Теперь они должны отвечать. Вся Германия должна быть разрушена. Еврейская кровь — дорогая кровь. Ни один еврей не погибнет не отмщённым. Так нам Богом обещано.

Он сидит, сгорбившись, на своём мешке. Из-под покрасневших век блестят чёрные глаза — совсем летучая мышь.

Мюнцер снова позвал меня. Его комната опустела. Шкаф открыт, но продуктов в нём нет. Во время очередной бомбардировки Лейпцига был разбит его дом. У его девятилетнего сына оторвало ногу. Его жена убита. Дети остались на улице, одни — без присмотра…

— Я отослал им всё, что у меня было.

Он зажигает папиросу и бросает спичку на пол. За дымом лицо его становится серым, сливается с цементной стеной.

— Ты, быть может, думаешь, что Германия уже побеждена? — вдруг вскрикивает он и начинает ходить по комнате.

— Весь Лондон в огне! Ни один человек не решается выйти из убежищ из-за падающих день и ночь на город ракет…

— Это должно быть ужасно.

— Ужасно, — подскакивает Мюнцер. — Не ужасно! Это ад! Конец! Капут! Англии пришёл конец! Потом очередь за Америкой. Потом за Россией… Теперь всем конец! Теперь война скоро кончится, потому что Германия победит весь мир. Теперь для тебя ясно, что Германия победит весь мир?

Я ничего не отвечаю. Я ведь тоже знаю, что теперь война должна скоро кончиться…

— Что же ты молчишь? — трясёт меня Мюнцер. — Ты же знаешь, что мой дом разбит! Что же ты думаешь — он даром, мой дом, разбит? Моя жена убита, а у младшего сына оторвало ногу… Разве это для того, чтобы меня послали работать в Сибирь или отстраивать разрушенный Лондон?

— Это ужасно… Ужасно, что у мальчика оторвало ногу, — бормочу я.

— Ужасно? — ревёт Мюнцер. — Нет ничего ужасного, раз Германия должна победитъ. И у меня оторвут ногу… У всех оторвут… Всех перебьют… Потому что теперь уже всё равно. Теперь всем конец. Всё будет сожжено!.. Раз Германия победит. Понимаешь ли ты, что Германия победит?..

Папироса упала из его рта, и Мюнцер её топчет, словно фитиль от бомбы. По его щекам катятся слезы…

Дора, 3 октября 1944.

Неужели конец? Неужели не удастся пережить? Говорят, что отсюда никто не возвращается…

Каждое утро мне всё труднее и труднее вставать. Зато голод чувствуется меньше. Он мне становится безразличным. Я начинаю привыкать… Даже голод…

При обыске у меня отобрали фотографию Элен. Маленькую потёртую фотографию… Заключённые не имеют права иметь собственных вещей. Тем более фотографий. Они не должны ни вспоминать, ни любить, ни надеяться. Единственное, что от них требуется, это работа. Всё остальное надо позабыть…

Бедная серенькая фотография… Маленький картонный квадратик! Помню, как вспыхнуло лицо Элен, когда я попросил разрешение сохранить эту фотографию… Она даже ничего не ответила. Только кивнула головой и ждала…

— Это ваша жена?

— Нет.

— Сестра?

— Нет.

Медленно и торжественно, словно он совершал какой-то обряд, Лангершульц рвёт фотографию и бросает клочки на дорогу. Я инстинктивно наклоняюсь… Удар по лицу.

Заключённые могут наклоняться только над работой…

Ну, а как же сказано: «И волос с головы вашей?..» Неужели же и здесь воля Отца? Неужели так должно быть? «Здесь мудрость». Но ведь «Воля Отца» есть свобода. Значит, для того, чтобы быть свободным, надо не только знать и понимать, но и чувствовать и переживать.

Господи, кто же может спастись?

Дора, 23 октября. 1944.

Значит, ещё зима… Значит, ещё не конец… Кому больше дано, с того больше и спросится. Но разве мне что-либо дано? И зачем? Я ничего не хочу. Я хочу быть Ивановым семьсот семьдесят седьмым. Я хочу хорошенько поесть и заснуть. Чтобы проснуться, когда всё уже кончится. Чтобы сохранить силы, чтобы хоть доползти до России, до первого русского городка, первого села…

Гольдман служит нам переводчиком. Здесь почти никто не говорит по-французски. Зато Лангершульц знает несколько русских слов. Когда он злится, он начинает выкладывать весь свой русский лексикон. Причём вне зависимости от их значения, все русские слова он употребляет как ругательства.

— Ну нечего там по сторонам зевать! Работать! Я вам! «Товарищи капиталисты, чёрт, матерь!»

Говорят, что до нашего приезда здесь было много русских, когда строили туннели подземных заводов. Большая часть из них погибла. Остальных отправили в Эльрих.

До крематория действительно недалеко: всего несколько десятков метров.

— Русские в Белграде, — шепчет мне на ухо Гольдман.

— Неужели скоро?

— Англо-американцы в Эльзасе…

— Лишь бы хватило сил. Ты чувствуешь голод?

— Голод, — повторяет Гольдман, сжимая узкими пальцами огромный рычаг машины. — Я о нём не думаю: мне всё равно… Только бы мои дети остались живы… Говорят, в Париже — голод.

— Это немцы говорят. Не надо им верить.

— У тебя есть дети, Михаил?

— Нет. Я не женат.

— Когда есть дети, гораздо легче голодать… О себе никогда не думаешь, когда есть дети… За детей страшно…

А мне разве не страшно за Элен? Хотя, наверно, не так, как Гольдману за детей. А вот я мечтаю о большой любви, о каких-то необыкновенных чувствах. А между тем всё только о себе самом и говорю: как бы мне пережить, как бы мне выдержать, как бы мне полегче стало…

– Слышишь? — снова обращается ко мне Гольдман. — Инженер обещал за выполненную работу выдать по дополнительному хлебу: по хлебу на двух человек.

Но хлеба не выдали. Напрасно мы ждали. Засыпая, прислушивались — авось несут хлеб.

Дора, 14 ноября 1944.

Вот и зима. По утрам больше десяти градусов. Но в наших туннелях жара. Всё полно огня и электричества. Когда я в первый раз попал на завод, он мне показался каким-то видением. Синий свет вольтовой дуги зигзагами освещал гигантские голубые трубы V-2. Издали они походили на ружья невидимых солдат… Лязг стали, свистки контрометров, мечущиеся электрические блики, несущиеся вагонетки и гул, всё покрывающий, во всё предающийся гул подземного завода.

А вот у меня не хватает сил отказаться. Сказать нет. Нет, я не хочу строить падающие на Лондон ракеты… Потому что я знаю, что меня сразу же застрелят, и на моё место будет поставлен другой. И в огромном подземном заводе ничего не изменится. Всё будет по-прежнему. Ах, нет! Ведь это только слова! Для чего играть словами? Ну, конечно, ничего не изменится, кроме того, что я не буду принимать участия в фабрикации V-2. Но если я не могу этого сделать, то я должен по крайней мере найти в себе силу для того, чтобы работать с любовью… Потому что всякая работа должна производиться с любовью… Даже фабрикация V-2. И если бы это поняли все заключённые, тогда V-2, падая, не разрывались бы. Но здесь заколдованный круг. Ибо работать с любовью, значит исполнять всё как можно более тщательно. Не презирать, видеть в этой фабрикации своё человеческое назначение. Желать сделать как можно лучше. А это значит желать, чтобы, упав, V-2 принесло возможно больше разрушений, потому что для этого оно и производится. Но если желать, чтобы оно не разорвалось, значит не работать с любовью, не исполнять своего назначения. Значит, быть рабом… Потому что даже здесь, даже за станком машины, фабрикующей V-2, можно стать свободным человеком…

Но насколько я далёк от всего этого! И всё потому, что не хочу быть званным… Всё потому, что я боюсь…

Ах, если бы только выдали обещанный хлеб! Ну не по хлебу на двух, а хотя бы на четверых. На восемь человек по хлебу…

Дора, 10 декабря 1944.

Элен, милая, дорогая… Если бы ты только знала, как мне тяжело без тебя. Как страшно. Ведь теперь нет со мной даже твоей карточки. Твоей маленькой головки. Я теперь совсем один. Совсем. А ведь мне с каждым днём всё трудней. С каждым днём всё меньше сил. А чтобы жить, нужно много сил! Чтобы здесь жить… Много нужно сил, чтобы страдать. Чтобы верить, что доживу…

Ну, а ты? Ты уже в свободной Франции, в своём изумительном Париже. Для тебя всё уже кончилось. Страшный сон прошёл. Твоя страна свободна… И моя страна тоже свободна… Вот только я ещё здесь, в этой подземной железной тюрьме. Я должен день и ночь строить страшные разрушительные орудия, которые будут падать на наших союзников, и, быть может, на русских и на французов тоже. Я устал. Очень устал… Мне целый день хочется есть. Мне хочется хоть от кого-нибудь услышать ласковое слово, хоть кому-нибудь заглянуть в глаза. Но ведь когда-то это должно кончиться. Хоть для кого-то из нас. Ведь хоть кто-то должен дожить. Хоть кто-то должен увидеть. Хоть кто-то должен улыбнуться. Хоть кто-то должен рассказать…

Выходя из кабинки Лангершульца, я чувствовал на лице все его пять железных пальцев. Но это меня трогает меньше всего. Гораздо важнее была иголка с ниткой, которую он у меня отобрал. Чем теперь я буду зашивать мои лохмотья? Ведь они совсем разлезутся.

— Я тебе достану другую иголку с нитками, — обещает Гольдман.

— А где ты возьмёшь ?

— У меня есть комбинация.

— Какая?

— Я выменяю у поляков на хлеб.

— А что ты будешь есть?

— Я уже два дня ничего в рот не могу взять.

— Надо пойти в госпиталь. Так нельзя.

— Я был. Померяли температуру, и у меня оказалось тридцать восемь. Это мало. Чтобы иметь право на госпиталь, надо по крайней мере тридцать восемь с половиной.

Дора, 25 декабря 1944.

По случаю Рождества завод закрыт. Мы не работаем два дня. Устроены ёлки. Для заключённых и для СС… Совершенно одинаковые, украшенные разноцветными лампами, гирляндами и ватой, изображающей снег… Кому это в голову пришло, устроить одинаковые ёлки нам, номерам, и нашим господам?.. На стенах висят зелёные ветки, с потолка свисают гирлянды и венки… Даже стены завода убраны зеленью. Огромные массы V-1, голубые с розовым животом, кажутся мирными, причудливыми животными, отдыхающими в девственном лесу.

В Бельгии, в районе Бастоньи, началось немецкое наступление. Лан- гершульц не скрывает своего торжества. К вечеру он собрал нас и произнёс целую речь. В Германии нет больше ни одного врага. Вся её территория очищена от неприятеля. Наступление скоро дойдёт до Франции, а оттуда сбросит союзников в море. Через несколько месяцев война будет окончена полной победой Германии. После V-1 и V-2 фюрер обещал ещё более страшные и разрушительные снаряды.

Неужели не будет конца? Кто мог предположить, что придётся пережить ещё одну зиму, ещё одно Рождество? Кто мог допустить, что у нас хватит сил? Да разве у всех хватило? А у тех, у кого хватило, разве они всё ещё люди? Разве мы люди, разве я человек?

О, мне кажется, что я больше ничего не хочу. Не хочу даже хлеба, даже густого молочного супа, о котором мечтал весь день. Мечтал потому, что надеялся получить этот добавочный молочный суп в рождественскую ночь… Как наивно, как по-детски мы надеялись и ждали. И вот наконец открылись двери, и нас впустили в украшенный ёлками и цветными лампочками зал. Из громкоговорителей вырывались марши и вальсы. Кто-то даже танцевал. Кто-то пел. Но хлеба не было. Не было и дополнительного густого молочного супа… Столы были пусты…

Зато было немецкое контрнаступление в Бельгии.

Как странно, едва только я убедился, что никакого супа не будет, так сразу же и пропал голод. И действительно: причём голод, раз нет никакой надежды его удовлетворить?.. А раз больше нет надежды, значит, надо позабыть… Даже о голоде.

Но для чего всё это? Для чего всё это, раз я больше никогда не увижу России?.. У меня не хватает сил. Я слишком надеялся, слишком верил. Я не хочу больше так жестоко разочаровываться…

Мне страшно. Я больше ничего не хочу.

Дора, 11 января 1945.

Нет. Жить без надежды нельзя. Надо только приучиться ждать. Ждать… Это самая важная из всех наук. Если бы только вместо вороха ненужных знаний, какими нас пичкают в школе, нас приучили ждать. Уметь ждать. Уметь терпеть. Понимать время. Понимать, что для истории, для такого события, как победа над Германией, несколько месяцев, лишний год, не имеют никакого значения.

Немецкое наступление оказалось последними спазмами задыхающегося зверя. С двух сторон союзники вошли в Германию. Русские идут прямо на Берлин. Какое бы тайное оружие ни было у немцев, исход войны очевиден. Надо только научиться ждать.

Я всё больше и больше схожусь с Гольдманом. Вчера его лицо было исполосовано плетью. Капо нашёл у него в кармане два тюбика аспирина. Его сразу же обвинили в воровстве. Не успел он рта открыть, чтобы сказать, что аспирин ему прислали родные, потому что он страдает головными болями, как Шульц начал плетью бить его по лицу…

— Понимаешь, я вчера получил посылку и письмо. Мои дети живы. Это самое главное… Ну, а это…

— Тебе же должно быть больно?

— Это наша судьба, чтобы нас гнали и били, только горе тем, кто нас гонит и бьёт…

Он говорит с трудом. Почти не открывает распухшего рта.

— Теперь недолго, Михаил. Совсем недолго… Я только не понимаю, почему Шульц не отдаёт себе отчёта? Ведь у него тоже есть жена и дети…

— Я понимаю тебя… Но всё же надо стараться…

— Что стараться? — прерывает меня Гольдман, и сразу же хватается за начинающий кровоточить рот. Потом, как может, помогая жестами, начинает мне объяснять, что никакой ненависти к немцам у него не было. Никогда не было. Наоборот: ему всегда было хорошо в Германии, и своих детей он хотел сделать немцами… А вот теперь всё изменилось. Гитлер всё переменил. Сами немцы во всём виноваты. Око за око, зуб за зуб. Таков закон. Он ничего не может против закона. Никто не имеет права идти против закона. «Мне отмщение и Аз воздам», сказал Господь. И нет ничего страшнее ярости Господней. Безумен тот, кто поднимает пяту свою на Избранный Народ…

Дора, 23 января 1945.

Вся наша жизнь проходит в подземелье. Мы почти не знаем дня. Когда же случайно отряжается наряд для нагрузки или разгрузки вагонов на ближайшей станции, мы выползаем наружу. Несколько СС подгоняют нас, как овчарки стадо коров. Первое время мы ничего не видим. Нам больно от света и страшно от самих себя. Там в туннелях, среди машин, свистков, криков и нестерпимого гула, мы не замечаем самих себя. Там наши лохмотья на месте. На месте среди голубых спин и розовых животов V-1… Потому что производить эти розово-голубые чудовища могут только потерявшие человеческий облик существа.

Но, вероятно, это чувство стыда испытываем только мы. Встречающиеся нам на дороге жители к нам совершенно равнодушны. Даже мальчишки не тычат в нас пальцами и не разбегаются по сторонам. Должно быть, мы являемся для них самым обыкновенным зрелищем. Заключённые в концлагерях иными и быть не могут.

Гольдман почти не может идти. Вот уже с неделю, как у него украли ботинки. Он замотал ноги тряпками, подвязав снизу по дощечке вместо подошв. На заводе это кое-как сходило. Когда же пришлось идти, тряпки стёрлись и дощечки отскочили. Он сел на край дороги и объявил мне, что дальше не пойдёт. Под синевато-бурой, бесформенной массой его ног снег постепенно начал набухать кровью.

— Надо идти, Гольдман. Если тебя увидит СС, он тебя застрелит на месте.

—Я больше не могу. Мне уже всё равно… — И он глазами показывает на комки синевато-бурого мяса.

Я наскоро снимаю свои ботинки и даю Гольдману остатки шерстяных носков. Потом беру его за плечи и стараюсь поднять. До станции осталось немного. По его щекам текут слёзы. За ним остаётся грязный красноватый след…

Дора, 5 февраля 1945

Неужели приближается? Сирены гудят всё чаще и чаще. Лангершульц уже больше не собирает нас по вечерам и не доказывает неизбежность немецкой победы… Но, как я ни стараюсь, я не могу заметить признаков тревоги среди лагерной администрации. Вот, пожалуй, немцы стали молчаливей. Спокойней даже. Но завод работает по-прежнему, всё с тем же железным гулом, начиняя смертью розово-голубые чудовища.

Насколько мне позволяют мои знания немецкого языка, я стараюсь прислушиваться к разговорам жителей Нордхаузена, когда во время тревог они бегут укрываться в наш туннель. Но здесь тоже никаких опасений, никакой растерянности. Как будто никто из них и не знает, что Рейн перейдён, и что с запада и с востока война перенесена на немецкую территорию. Мужчины обсуждают свои служебные дела. Женщины смеются, разговаривают о синема, о том, что надо купить на базаре и что приготовить на обед. Ни одного испуганного лица, ни одного траурного платья…

— Так ли они будут спокойны, когда увидят американцев?

— Неужто они не отдают себе отчёта в происходящем?

— Великолепно отдают. Только им велено смеяться, красить губы и ходить в синема.

— Такое подчинение есть тоже качество.

— Для зверя, конечно.

— И для детей, Гольдман.

— Только дети не бывают жестокими. Тот, кто уверяет, что дети могут быть жестокими, никогда не имел детей.

Он закрывает глаза, что-то соображает, потом тянет меня за плечо.

— Я никогда не забуду, как ты меня заставил идти. Ведь я совершенно потерял надежду. Я думал, что не доживу. Одного хотел: скорей бы. А вот теперь я чувствую, что с каждым днём всё ближе… Теперь уже недолго.

Конечно, недолго. Но и на это «недолго» хватит ли сил?.. Если бы только была цела маленькая пожелтевшая карточка…

Дора, 5 марта 1945

Вот уже больше месяца, как мы не имеем хлеба. Его заменил мёрзлый картофель. Суп стал более жидким… Засыпая, кажется, что уже больше не проснёшься. Не будет сил. Не будет сил. Не хватит. За сутки иногда бывает до ста смертных случаев. Умирают везде: на нарах, за едой, за станком, во время сна, в уборных, стоя, сидя, лёжа.

Смерть стала обыкновенным явлением. К ней привыкли. Подчинились. Сдружились даже.

Д., французский полковник, вдруг почувствовал себя скверно во время завтрака. Я побежал за водой.

— Не надо. Я знаю, что конец. Пусть скорей…

Он поднял руку, чтобы перекреститься, но не успел. Рука так и упала на стол. Он покачнулся и всем телом навалился на свою тарелку. Сосед перекрестил его… Сидящий напротив поляк поднял его и, высвободив его порцию хлеба, разделил между собой и соседом.

Одни умирали медленно, с каждой неделею, с каждым днём, с каждым часом. Другие внезапно — ни с того ни с сего. Но все были одинаково готовы, одинаково покорны. Никому и в голову не приходило протестовать, бояться, бороться, надеяться. В лагере не было никаких регистров, никаких списков. Если кто умирал — вычёркивали его номер. Вот и всё.

Нас окутал какой-то туман. Туман покорности. Туман безразличья. Мы потеряли всякую индивидуальность: почти никогда не говорили «я», но только «мы». Потому что «я» не существовало. Не существовало ничего личного, ничего отдельного. Все переживания стали общими. «Нам» хочется спать, «мы» хотим есть, «мы» устали. Но мы ещё ждём. Мы всё- таки надеемся. Мы ещё не окончательно сдались сырому липкому туману, поглотившему нас гулу, розово-голубым телам V-1.

Только бы дотянуть! Только бы додышать! Кашляя, задыхаясь, харкая, но только бы додышать…

Дора, 20 марта 1945.

Приближается… Сирены всё чаще и чаще… Авионы летают всё ниже и ниже. Всего несколько сот метров отделяют нас от них… от свободы, от освобождения… Лица немцев становятся озабоченными.

Распоряжения. Контрраспоряжения. Беготня, суматоха. В наш туннель свозится бесконечное количество различного материала. Сначала нужно было его сортировать. Потом просто складывать как попало, лишь бы не завалить проходов. Но вдруг сегодня в одиннадцать часов прибежал инженер и заявил, что больше ничего принимать в туннель нельзя, что и так мы страшно запаздываем с производством V-2, и что отныне мы все должны занять наши прежние места и усиленно работать. Он прибавил, что им было отдано распоряжение, чтобы вечером нам непременно выдали по хлебу.

— Арбейт, арбейт, месье, — крикнул он и направился в своё ателье. Но не успел он сделать и несколько шагов, как к нему подошёл директор и начал что-то взволнованно говорить.

— Знаешь, что он ему сказал? — спросил меня через несколько минут Гольдман.

— Нет, не знаю. Откуда же ты хочешь, чтобы я знал?

— Он сказал, что Германия разбита. Что уже нет никакого смысла фабриковать V-1 и V-2, что они больше уже не нужны. Со дня на день нужно ожидать капитуляции. Потом я не расслышал, но мне кажется, что он сказал, что уезжает, и что завод будет эвакуирован…

Одни только СС по-прежнему невозмутимо спокойны. Неужели действительно возможно так выдрессировать людей, чтобы они оставались совершенно равнодушны ко всему происходящему? Неужели они не понимают, что не сегодня — завтра они займут наше место?! Неужели они не отдают себе отчёта в том, что их ожидает? Что это — сверхлюди или подлюди. Юберменши или унтерменши?

Что бы сказал Ницше, увидев СС?..

Дора, 2 апреля 1945.

Никто больше не работает. Два раза мы спускались на завод, и два раза нас возвращали обратно. В канцелярии наскоро жгут лагерные архивы. Кругом полная неразбериха и хаос.

После обеда бомбардировали Нордхаузен. Авионы почти касались крыш. Д.С.А. дала несколько залпов и замолчала. Я не видел ни одного немецкого истребителя. Начальник лагеря приказал раздать нам оставшиеся продукты и одежду. Что это — эвакуация? Или, быть может, между нами распределяют оставшиеся в лагере резервы? Быть может, это последняя раздача до прихода союзников? Даже Гольдман ничего не знает. Он бегает, хромая на обе ноги, от одного конца лагеря к другому. У него в руках новая пара ботинок. Он одет в белый госпитальный халат.

— Завтра нас эвакуируют.

— Куда?

— Не знаю. Не всё ли равно. Русские в окрестностях Берлина… Ещё несколько дней…

— Да, да. Теперь — конец.

— Неужто ты никогда не вернёшься во Францию, Михаил?

— Никогда, Гольдман. Теперь у меня есть моя страна. Я должен ей помогать. Для нас работать… Немцы, отступая, всё уничтожили. Все города сожгли. Каждый русский обязан работать… Это счастье — работать для своей страны, для своего народа.

Резкий ветер гонит на нас дым от начавшихся в Нордхаузене пожаров. Я вижу, как по дороге идёт колонна военнопленных. Они идут без конвоя.

Господи, неужели приблизилось? Неужели я пережил? Неужели хватило сил? Неужели я начал понимать, что Твоя воля есть высшая свобода?..

Дора, 7 апреля 1945.

Фактически мы свободны. Никто больше на нас не обращает внимания. Даже СС, и те перестали кричать и как-то размякли. Значит, дошло и до них. Значит, они поняли. Поняли, что пришёл конец. Больше уже не приказывают. Просят. Совсем близко охает пушка. По дорогам идут пленные, беженцы, войска…

Кто же нас освободит? Кого мы увидим первых: англичан, американцев или русских? Неужели я получу свободу от русских?.. Я не могу заснуть. Мысли путаются, словно калейдоскоп.

Так, значит, пережил! Значит, дождался. Не умер с голоду, не замёрз, не задохнулся в газовой камере. Не сошёл с ума. Но неужели надо пережить войну, перенести два лагеря, чтобы стать человеком? Чтобы понять, что у меня есть родина, своя страна, которую надо любить, для которой надо работать, которой надо отдавать все свои силы, всю свою жизнь.

Как всё близко и как далеко… Дора, Бухенвальд, Лион, Париж… Борис, Пьер, Марк… Элен…

Элен… Если в чём-нибудь я виноват перед тобой, то прости. Может быть, я не должен был скрывать свою любовь. Может быть, нужно было написать письмо. Сказать, объяснить. Не заставлять мучиться неразделённой любовью… Может быть… Не знаю… Но мне всегда казалось, что так легче будет перенести… Легче позабыть.

Я не могу заснуть. Трясутся стены от гула орудий. Я слышу, как проносятся эскадрильи… А что если на наш блок упадёт бомба?.. Или вдруг откроются двери, и русский офицер объявит нам, что мы свободны?.. Где-то заблеял пулемёт. Значит, совсем близко. Сквозь выбитое окно я вижу, как бегут люди… Я прислушиваюсь к голосам… Нет, это немцы… Который может быть час? Почему не рассветает? Почему ещё ночь?..

Кирилл Померанцев. Восьмой день. Глава из романа. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 9, страницы 414-441

Скачать текст