Поделиться "Филипп Жакоте. Роса и молния"

1,918 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

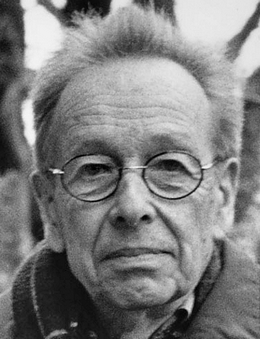

Филипп Жакоте (Швейцария). Поэт, критик, прозаик, переводчик. Родился в 1925 году в г. Мудон, Швейцария. С 1946 года живет во Франции. Автор многочисленных стихотворных и прозаических сборников («Непосвящённый», «Сова», «Прогулка под деревьями», «Песни из глубины», «Самосев», «Пейзажи с пропавшими фигурами» и др.). В 1950-1970 гг. сотрудничал со швейцарскими периодическими изданиями («Новый обозреватель Лозанны», «06 искусстве»), в которых напечатал более трехсот статей о современной литературе, а также с французским издательством «Галлимар». Переводил Музиля, Рильке, Гёльдерлина. Лауреат многих престижных европейских премий. В марте 2014 года вышло полное собрание сочинений в знаменитой «Библиотеке Плеяды». Живет и работает на юге Франции, в Гриньяне (департамент Дром).

Филипп Жакоте (Швейцария). Поэт, критик, прозаик, переводчик. Родился в 1925 году в г. Мудон, Швейцария. С 1946 года живет во Франции. Автор многочисленных стихотворных и прозаических сборников («Непосвящённый», «Сова», «Прогулка под деревьями», «Песни из глубины», «Самосев», «Пейзажи с пропавшими фигурами» и др.). В 1950-1970 гг. сотрудничал со швейцарскими периодическими изданиями («Новый обозреватель Лозанны», «06 искусстве»), в которых напечатал более трехсот статей о современной литературе, а также с французским издательством «Галлимар». Переводил Музиля, Рильке, Гёльдерлина. Лауреат многих престижных европейских премий. В марте 2014 года вышло полное собрание сочинений в знаменитой «Библиотеке Плеяды». Живет и работает на юге Франции, в Гриньяне (департамент Дром).

Мы привыкли к жалобам критиков: роман умер, лирика иссякла, на сцене пусто (а журналисты и реклама, напротив, каждую неделю приветствуют рождение новых гениев). Мы критикуем настоящее, ссылаясь на величие прошлого: «Вспомните, что было в начале N.R.F. (Нового французского обозрения)! До 1914 вышли „Пять больших од“ Клоделя, в 1917 году — „Юная Парка“ Валери!.. Что можно сравнить сегодня с этими великими книгами!» Мы забываем о временной дистанции и о том, что, вероятно, когда-то те же самые книги сравнивали с «Цветами зла» или с другими бесспорными вершинами поэзии. К тому же часто мы не видим новизны, потому что ждём, что новые шедевры будут похожи на прежние. Но я могу назвать (и это касается только лирики) «Анабазис» Сен-Жона Перса (1924), «Столицу страдания» Элюара (1926), «Некоего господина Плюма» Анри Мишо и «Невинного каторжника» Сюпревьеля (обе книги появились в 1930 году), «Кровавый пот» Пьер-Жана. Жува в 1933 и «Безумную любовь» Андре Бретона в 1937. Кто при этом осмелится сказать, что французская поэзия умерла? Мне возразят: но это ведь было до войны, а что сейчас? В 1942 году, в мрачнейший период нашей истории, один поэт, который, как многие из нас, изо дня в день жил внутренним противостоянием, Франсис Понж, опубликовал у Галлимара книгу стихов «На стороне вещей». Спустя три года другой писатель с юга Франции, немного моложе первого, напечатал, один за другим, стихотворные сборники об опыте Сопротивления — «Листки Гипноса» и «Остаются одинокие». Франсис Понж родился в Монпелье в 1899, а Рене Шар в Л’Иль-сюр-ля-Сорг в 1907. Книги ярко свидетельствовали о способности каждого из авторов создать собственный живой поэтический мир. Впоследствии Понж блестяще подтвердил это во многих новых произведениях (нужно особо отметить его поэму «Солнце»), хотя этот поэт продолжает существовать в относительной изоляции и безвестности.

Поэтическая судьба Рене Шара оказалась иной — во всяком случае, в её внешних проявлениях. Его творчество осеняют величественные фигуры Гераклита, Гёльдерлина и Ницше, его образы и афоризмы, мощные и призывные, поражают воображение — именно потому поэзия Шара получила более широкий и горячий отклик, нежели методический и ироничный «урок вещей» Франсиса Понжа. В какой-то момент Рене Шара даже чересчур восхваляли, это обожание со стороны некоторых подражателей меня настораживало. Сборник «Стихи двух последних лет», вышедший два года назад в издательстве G.L.M., заставил меня вернуться к его предыдущим книгам независимо от восторгов широкой прессы, а прислушиваясь именно к самой чудодейственной вибрации его фраз и поэтических строк. Перечитываю стихотворение «Пропустив с ветром», открывающее сборник «Ярость и Тайна», так удачно объединивший все поэтические книги Рене Шара, написанные между 1938 и 1947 годами:

На склоне сельского холма разбили лагеръ пышные сады мимоз. Во время сбора цветов, даже вдали от рощи, может произойти благоуханнейшая встреча с девушкой, чьи руки весь день переносили душистые охапки веток. Она идет, подобная светильнику в золотой дымке аромата, провожаемая лучами уходящего солнца. Заговорить с нею – это как нарушить священный обряд. Отступите в траву, дайте ей дорогу. И может быть тогда вы сумеете уловить на её губах отсвет призрачной влаги Ночи?

Перед нами своего рода притча — я сказал бы «басня», если бы этот термин сразу же не отсылал к Лафонтену — просто хочется обозначить жанр, коротенькую историю с моралью или неким поучением в конце. В каком-то смысле вся поэзия Шара состоит из «басен», но эти басни сочинялись во времена Хайдеггера, а не Декарта. Сама форма басни изменилась, мораль тоже другая, теперь мы гораздо ближе к реальному, зримому, и одновременно к самому таинственному, что есть на свете. Но вернусь к стихам. С какой тонкостью и вместе с тем как твердо и остро, словно морозный цветок на стекле, нарисован образ, явленный нашему взору.

Что стоит за образом, живой человек или нечто иное? Может быть, это прекрасная аллегорическая Дева Прованса, подобная героиням Мистраля, труженица, которой сочувствует поэт-партизан? Или просто девушка, идущая по тропинке перед наступлением ночи и окружённая благоуханием, как зажжённая лампа окружена своим светом — не больше и не меньше? Сама реальность, уловленная в своей высшей точке, мимолётное повседневное чудо, о котором мы всегда знали, но словно бы позабыли… Однако, — говорит нам поэт, — чтобы эта девушка смогла пройти мимо, чтобы свет, хранимый ею до того как спустится ночь, продолжал сиять, чтобы она чуть-чуть приоткрыла нам свою тайну, мы должны уступить ей дорогу… И тогда, возможно, нас озарит догадка о том, как удаётся ей это единение с миром и как вмещается в ней таинство ночи… Найти своё место в мире и в то же время (для поэта) найти способ выразить себя, благодаря которому можно поймать — и сейчас же отпустить на свободу — искру жизни; написать стихи, где читатель будет постоянно открывать для себя вечно новое рождение вселенной, где будет жить неукротимый бунт поэта, знающего силу земного тяготения, — а именно оно делает возможным новое творческое рождение — как скала, из которой бьёт источник: этот поразительный поэтический пейзаж становится понятнее, если увидеть родные места Рене Шара, берега реки Сорг… В единении неколебимой скалы и живого потока, вероятно, и заключается высшее и парадоксальное стремление поэта. И оно ему удается в лучшие моменты. Быть может, кому-то известна прекрасная книга Ива Баттистини, изданная Галлимаром и озаглавленная «Трое современников». Она посвящена переводам трех досократиков — Гераклита, Парменида и Эмпедокла. Их мысль одновременно очень конкретна и очень близка к тайне мира, в равной степени удалена и от ползучего реализма, и от эфирного идеализма. Самое естественное выражение для неё — стихотворная форма, если поэзия и впрямь есть дар человека «поймать неуловимое». Сохранившиеся фрагменты досократиков — один из главных источников поэзии Шара. «Листки Гипноса» представляют собой серию заметок и мыслей-афоризмов, но такие же серии есть в каждом поэтическом сборнике Шара, причём они не всегда отличимы от самих стихотворений. В самом деле, в поэзии Рене Шара счастливо сочетаются (находясь в более или менее тесной связи) поэтические образы и философская мысль; временами что-то одно начинает преобладать, причём и образ и мысль тогда достигают необычайной силы. Его краткие высказывания о жизни и творчестве всегда проповедуют состояние высшего напряжения, вечную борьбу противоположностей — «воинственного пыла» и «кристальной ясности». Речь идёт не о терпеливом и спокойном труде, который мог бы завершиться мощным и гармоничным творением, растущим во все стороны, как древо; нет, поэт всякий раз заново идёт на риск, вновь похищает огонь, отправляется в новое странствие. Вот почему многие пути обрываются в пропасть, героическое и возвышенное напряжение оборачивается тщетой, теряет силу…

Но остается ловить на лету эти сверкающие вспышки росы, яркие росчерки, поэтические образы или философские афоризмы (которые порой невозможно отличить от стихов), мощные, вибрирующие, — словно стрела, попавшая прямо в невидимую сердцевину мира. Такие мгновения не длятся долго, или, вернее, сам смысл такого движения заключается в его краткости: там, где Рене Шар пробует опереться на регулярные ритмы (а это иногда случается в последние годы), он выигрывает в гармонии, но проигрывает в силе и, быть может, изменяет глубинной правде своей поэтической личности. Поэзия эпохи нигилизма опирается на пустоту, у неё нет почвы для нового порыва, поэтому любое вертикальное движение сопровождается огромным усилием — и оставляет огненный след. Вот некоторые из этих пламенеющих вершин:

Красота, ради встречи с тобою я себя хороню в ледяной одиночке.

Твой светильник вдали розовеет, сверкает ветер.

Сгущается мрак у порога ночи.

Далее в том же цикле:

Проклюнулись робкие звёзды дождя.

И дальше, в тех же заметках времён войны:

Слезам, как заезжим гостям, мы ложе не стелем.

Или другое:

От аромата цветов воссияла ночь, упавшая массой тяжёлой на наши слезы.

Я мог бы цитировать еще долго. Эти молниеносные образы сначала ослепляют, а затем, — и к этому очевидно стремится и сам поэт, — усиливают темноту внутри нас. Их сияние даёт надежду на возможность выбора места внутреннего пребывания. Есть ощущение, что трудности, пережитые Сопротивлением в конце войны, стали для поэта весьма чувствительным ударом, а энтузиазм и надежда (увы, это можно было предвидеть), вдохновлявшие «Листки Гипноса», больше никогда не вернулись. В «Стихах последних двух лет» чувствуется, однако, прежний источник вдохновения — тот же огонь во взгляде, то же стремление к свету и силе, тот же возвышенный тон и единство мысли и образа, о котором говорилось выше. Книга открывается метафорой: «Лиственниц быстрая арфа» — слова, смысл, звучание и визуальный образ с трепещущей точностью отражают характер самого поэта — мощь лиственницы и то краткое время, которое дано ей для «трепета», для рождения музыки — впрочем, это так или иначе относится к каждому из нас. Впоследствии Рене Шар слишком часто использовал этот образ и тем самым, на мой взгляд, ослабил его. Но он запоминается в начале этой новой книги вместе с последующей прозой, озаглавленной «Крепостной вал из прутьев» (и это может стать образом всей поэзии Шара) — полупрозрачная крепость из поэтических образов, хрупкая защита от наступающей со всех сторон пустоты. Далее следуют небольшие истории более или менее притчевого характера, их прототипом могут быть «Озарения» Рембо: как и у Рембо, солнце играет здесь важную роль — оно, как женщина и как хлеб, становится источником вдохновения для поэта. Женщину он воспевает постоянно, наверное даже с большей нежностью и благоговением, чем прежде. Порою кажется, что восхитительная краткость определений граничит с неуклюжестью; но главное, поэзия Шара по-прежнему имеет свойство уводить читателя очень далеко. Но не «уводить от реальной жизни», а показывать путь в ту область, где жизнь проживается на максимальной глубине, где она исполнена живого блеска, что, конечно, бывает только на грани небытия, когда пик любви, духовного поиска и красоты оборачивается остриём смерти. Поэзия Рене Шара — свечение лезвия клинка, отнюдь не мирное и не безмятежное. Вот он кратко, пламенно и в то же время отрешённо описывает любовное свидание в окрестностях Лиона, во время лесной прогулки… Чудесное явление маленькой гадюки и волка заставляют думать о новых эмблемах — прежде на их месте были единороги, олени и саламандры. Монологи звучат как призывы к самому себе, чтобы приготовить себя к будущему тяжкому труду старения: «Всё, что мне остаётся — судорога, порыв…». Кажется, богатства поэта под угрозой — книга оставляет ощущение смутного беспокойства, страха перед смертью, и, прежде всего, опасения превратиться в прах задолго до физической кончины. Но жизнь можно обрести даже в самом средоточии бесплодия, как дикий шиповник, растущий у воды, — об этом в форме благородной и меланхолической исповеди говорит прекрасное стихотворение «Лес Эпта»; в нём есть любовный порыв, взмах крыл в рассветной ясности, которую так любит поэт; или в другом чудесном стихотворении «Комната в пространстве», откуда хочется процитировать как раз такое окрылённое начало:

Песня дикого голубя, близость грозы,

воздух взбрызнут дождём и пронизан призрачным солнцем,

я проснулся, я чист и растаю, вставая;

лозы прозрачные буду срезать в небе невинном…

После единодушного порыва Сопротивления последовало падение в топкое болото:

Повсюду зло сильней своих противоядий.

Фантомы под видом людей нам диктуют как жить,

умножаются, душат,

их души слишком конкретны –

скопища слизи, неврозов.

Этот дождь ледяной пробирает тебя до костей,

добродетели – злоба, презренье.

Мы рушимся в пропасть…

А шумиха литературной славы, вначале родившейся из искреннего энтузиазма, вскоре, как и любая слава, оказалась унижена глупостью. Поэтому легко представить, в каком одиночестве почувствовал себя художник, привыкший видеть поэзию гордой и сильной, сражающейся своим поэтическим оружием, а не средствами дешёвого красноречия или политики. Поэтому можно понять и уход в герметизм, и критическую рефлексию, и подражания самому себе, и даже соблазн молчания. Остаётся надежда, что поэт парадоксов до конца будет создавать из этой тяжести ослепительно-свежую ясность, о которой в сборнике «Встающие на заре» говорится с такой простотой: «Проснись, любовь, чтоб я зарю воспел! »

Определённо, я слишком туманно выражаюсь! Но коль скоро сквозь этот туман виден хоть какой-то свет, то я писал не напрасно…

Впервые напечатано в 1957 г. в «Газетт деЛозанн»

Перевод с французского Арины Кузнецовой

Филипп Жакоте. Роса и молния. Заметки о Рене Шаре.// «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 9, страницы 131-139

Скачать тексты