Поделиться "Владимир Котельников. Путешествие Ивана Гончарова в «золотой век»: блаженный остров Лю-Чу"

2,622 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Владимир Котельников.  Родился 19 апреля 1947 года в Омске. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук. В круг научных интересов входит изучение творчества Ф. Достоевского, И. Гончарова, И. Киреевского, А. Волынского. Впервые в России осуществляет текстологическую подготовку и комментирование наследия К. Н. Леонтьева, академическое собрание сочинений которого выходит под его редакцией. Занимается эпохой модернизма, русским литературным авангардом. Является членом редколлегий журналов «Русская литература», «La Nuova Europa». Автор книг «Иван Александрович Гончаров» (1993), «L’Eremo di Optina е i Grandi della culture russa» (1996), «Православные подвижники и русская литература» (2002), «Литературные версии критического идеализма» (2009) и более 200 научных статей.

Родился 19 апреля 1947 года в Омске. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук. В круг научных интересов входит изучение творчества Ф. Достоевского, И. Гончарова, И. Киреевского, А. Волынского. Впервые в России осуществляет текстологическую подготовку и комментирование наследия К. Н. Леонтьева, академическое собрание сочинений которого выходит под его редакцией. Занимается эпохой модернизма, русским литературным авангардом. Является членом редколлегий журналов «Русская литература», «La Nuova Europa». Автор книг «Иван Александрович Гончаров» (1993), «L’Eremo di Optina е i Grandi della culture russa» (1996), «Православные подвижники и русская литература» (2002), «Литературные версии критического идеализма» (2009) и более 200 научных статей.

К 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова

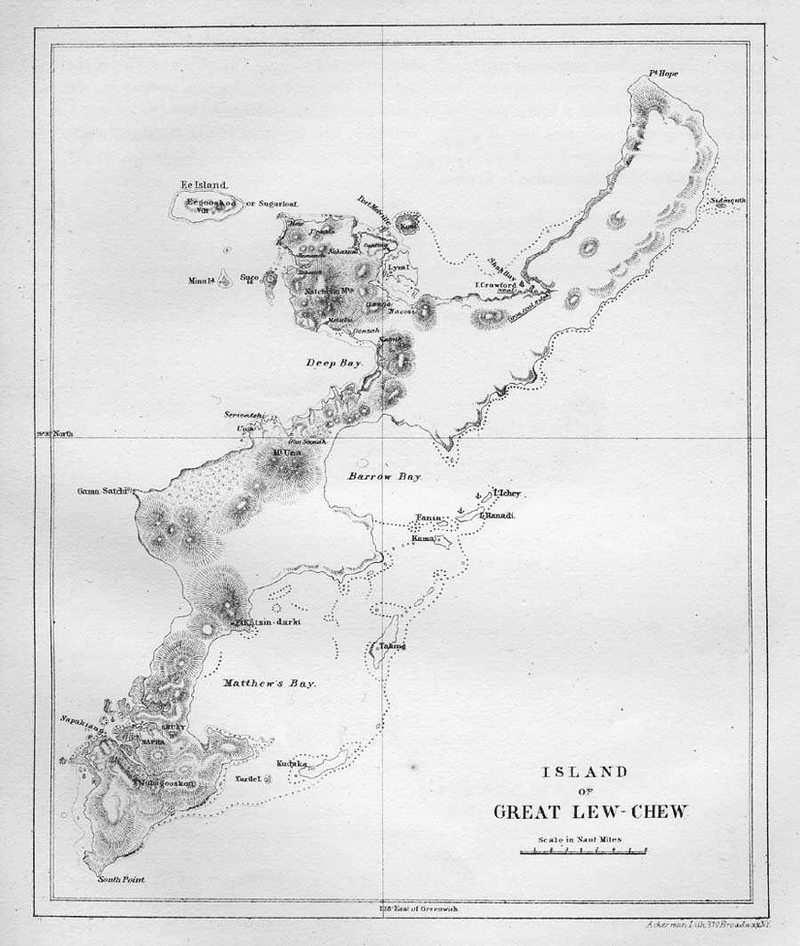

Речь идёт об острове Большой Лю-Чу (The Great Loo-Choo Island), входящем в архипелаг Ликейских островов. Такое название сохранялось до 1881 года; тогда архипелаг был официально присоединён к Японии и остров Большой Лю-Чу получил название Окинава (так стал именоваться и весь архипелаг, вошедший в группу островов Рюкю).

Остров не был изолирован от континентального мира и северного соседа: поддерживались отношения с Китаем и Японией; при политической и культурной зависимости от них Лю-Чу представлял собой небольшое относительно самостоятельное королевство. Почти не изменявшаяся на протяжении столетий простота хозяйственного уклада, быта, нравов, гармонично связанных с природной средой, ещё и в первой половине XIX века придавала жизни на острове такой вид, как будто жители его пребывали в блаженном состоянии «золотого века» человечества.

Первым европейцем, посетившим Ликейские острова, был известный авантюрист Мориц Август Бенёвский (1741-1786), оказавшийся там в августе 1771 года после побега из камчатской ссылки. Рассказывает об острове он довольно скупо, но некоторые подробности всё-таки переданы в его книге1. Более обстоятельное описание оставил капитан Британского королевского флота Уильям Роберт Броутон (1761-1821), приплывший на острова в декабре 1796 года на шлюпе «Providence». Однако в его записках Лю-Чу изображается прежде всего с практической точки зрения мореплавателя, без каких-либо экскурсов в историю и мифологию2. Посещение острова не оставило в памяти Броутона особенно приятных следов, тем более что его корабль вскоре разбился на рифах неподалёку от тех мест. Любопытные сведения об острове приводит британский моряк и географ Фридерик Уильям Бичи (1796-1856). Его особенное удивление вызвала миниатюрность местных жителей и животных, почти игрушечная картина жизни ликейцев3.

В несколько ином ракурсе увидел остров Лю-Чу английский мореплаватель и писатель Бэзил Холл (1788-1844), который в качестве капитана брига «Lyra» сопровождал британское посольство в Китай в 1816 году и попутно обследовал Ликейские острова. При первой же встрече с обитателями его поразило отношение ликейцев к прибывшим путешественникам: «Никогда не встречали мы людей, настроенных так дружественно. Едва они причалили к нашему кораблю, один тут же подал кувшин с водой, а другой — корзину с овощами. И всё это без малейшего намёка на возможность какой-либо платы. Манеры их были исполнены благородства и почтительности; в нашем присутствии они всегда обнажали головы, во время разговора постоянно кланялись; когда мы угостили их ромом, они попробовали его, только поклонившись по очереди всем присутствовавшим»4. Холл обратил внимание и на облик, и на характер ликейцев: «Выражение лиц у них умилённое и очень разумное <…>. В обращении они скромны, вежливы, застенчивы и почтительны, а при более близком знакомстве оказываются в высшей степени интересными и дружелюбными людьми»5. Подобных суждений в отчёте Холла довольно много6.

Впрочем, описания Холла не у всех вызывали доверие. К ним скептически отнёсся известный американский коммодор Мэтью Кэлбрейт Перри (1794-1858), полагавший, что Холл преувеличил достоинства местных жителей, и ссылавшийся на иные впечатления своих офицеров7.

С 31 января по 9 февраля 1854 года по следам Холла здесь прошёл русский писатель Иван Александрович Гончаров, побывавший на Лю-Чу во время своего кругосветного плавания на фрегате «Паллада»8. Он обследовал остров, сопоставляя наблюдения английского путешественника с собственными, и оставил весьма любопытные заметки о его обитателях и природе.

В книге Холла он, как и другие читатели, усмотрел преимущественно художественное изображение Лю-Чу: «Развёртываете того же Галля [так передаёт Гончаров имя Холла. — В.Л.], думаете прочесть путешествие и читаете — идиллию»9. Поначалу описание Холла вызывает у Гончарова некоторое недоверие, и пересказывает он эту «сказку» в откровенно ироническом тоне: «Всё будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах Ватто. Читаете, что люди, лошади, быки — здесь карлики, а куры и петухи – великаны; деревья колоссальные, а между ними чуть-чуть журчат серебряные нити ручейков да приятно шумят театральные каскады. Люди добродетельны, питаются овощами и ничего между собой, кроме учтивостей, не говорят, иностранцы ничего, кроме дружбы, ласк да земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они патриархально, толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в домы и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов. Что это? где мы? среди древних пастушеских народов в золотом веке? Ужели Феокрит в самом деле прав?»10.

Однако по мере знакомства с островом ирония сменялась удивлением, подтверждалась правота Бэзила Холла. «Чем дальше мы шли,— рассказывает Гончаров, — тем меньше верилось глазам. <…> Я заглядывал за забор: миньятюрные домы окружены огородом и маленьким полем. В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. Ещё издали завидел я, у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьёзными лицами, в широких, про-

стых, но чистых халатах с широким поясом, виделись — совестно и сказать „старики“, непременно скажешь „старцы“, с длинными седыми бородами, с зачёсанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки <…>»11.

«Что это такое? — твердил я, удивляясь всё более и более, — этак не только Феокриту, поверишь и мадам Дезульер и Геснеру с их Меналками, Хлоями и Дафнами, недостаёт барашков на ленточках»12.

В культурной рефлексии XIX века установился взгляд (и он был свойствен Гончарову) на идиллию и в целом на античную буколическую поэзию (образцы которой дали Филет, Феокрит, Мосх, Бион13, затем Вергилий), а также на буколический роман Лонга «Дафнис и Хлоя» и идущую от него традицию как на литературу поэтических условностей. Так воспринималась греко-римская буколика, не говоря уже о произведениях позднейших подражателей, упоминаемых здесь Гончаровым, — Антуанетты Дезульер и Соломона Гесснера. В них видели преимущественно литературную игру, почти не соотносимую с какой бы то ни было реальностью.

Между тем в античной буколике выражалась этически и литературно мотивированная тогда художественная реверсия к раннеисторическому пастушеско-земледельческому быту. Буколика вообще и идиллия в частности — как в классических их образцах, так и в романтических и в «почвеннических» модификациях — настойчиво воспроизводили черты фундаментального представления о бесконфликтном синкретическом единстве природно-человеческого мира. Это представление сложилось в архаичные эпохи и закрепилось в мифологеме «золотого века». Ф. Шиллер очень верно указал на сущность главного жанра: «Понятие этой идиллии есть понятие полностью завершившейся борьбы внутри отдельного человека и всего общества, свободного союза между склонностями и законом, природы, очищенной до высшего нравственного достоинства <…>. Итак, покой должен был бы стать господствующим впечатлением этой поэзии, но покой завершённости, а не лени, — покой, проистекающий из равновесия, но не бездеятельности сил, из полноты, а не опустошённости, и сопровождаемый ощущением безграничной мощи возможностей»14.

Морально-эстетический иллюзионизм жанра отнюдь не отменяет реальности идиллического состояния тех или иных сообществ, идиллического мироощущения личности и принципиальной возможности идиллического социума. Из этого исходил «реализм в высшем смысле» Ф. М. Достоевского, который вводил тему «золотого века» в горизонт этических и социально-исторических ожиданий — как собственных, так и своих персонажей: в видении Версилова по мотивам картины Клода Лоррена «Асис и Галатея», в «Сне смешного человека»15. В том же жанровом русле Иван Киреевский создавал начатый им в конце 1830-х годов (но не завершённый) роман «Остров», который намечал тогда русскую линию романтической утопии. Изображённая в романе идиллическая жизнь обитателей некоего острова в Греческом архипелаге соотнесена здесь, однако, не с архаическими сообществами, не с натуральной гармонией природно-человеческого мира. Она устроена на семейно-родовой основе с ревниво хранимой в избранном кругу самобытной «образованностью» и поддерживается культурным преданием, а также влиянием монастырско-аскетической традиции, восходящей к Афону16. Из тех же оснований жанра исходил Н. С. Лесков, задумав создать идиллию приходской жизни в круге священника Савелия Туберозова в романе «Соборяне»17.

То, что утвердилось в новоевропейском сознании как пасторальный иллюзионизм, устаревшая литературная условность, Гончаров видел на Лю-Чу воочию и не переставал изумляться «этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых»: «…дивился также я этим земляным каменным работам, стоившим стольких трудов: это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. Здесь как всё родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. Здесь ещё возможен золотой век»18.

На глазах писателя происходило нечто невероятное: сугубо книжная идиллия чувственно актуализировалась в природных явлениях и живых людях. Происходило зримое воскрешение «древнего мира, как изображают его Библия и Гомер»: «Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели»19.

Возможно, именно в этот момент Гончаров убедился в верности своей начальной творческой интуиции, следуя которой, он ещё пять лет назад придал идиллические черты и краски картине жизни в Обломовке, какой

нарисовал он её в предварявшей создание романа главе «Сон Обломова» (1849). «Солнце там ярко и жарко светит около полугода,— описывал он тот благословенный край, — и потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя <…>. Весь уголок вёрст на пятнадцать или на двадцать вокруг представлял ряд живописных этюдов, весёлых, улыбающихся пейзажей <…> — всё как будто было нарочно прибрано одно к одному и мастерски нарисовано. <…> Всё сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть. <…> Та же глубокая тишина и мир лежат на полях <…> Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там; ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их»20.

На острове Лю-Чу перед ним въяве предстала картина «первобытной тишины и простоты жизни»: «<…> Люди, страсти, дела — всё просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые»21.

Пейзажное и жизнеописательное наполнение сельской картины в «Сне Обломова» отвечает природной и житейской реальности русской деревни в Симбирской губернии, детские впечатления от которой оставили глубокие следы в мировосприятии писателя. А приданный картине характер идиллии отвечает стремлению Гончарова художественно гармонизировать тот мир, с которым он связывает происхождение, детство и судьбу Обломова22. Лёгкий налёт иронии в последующем изложении ничуть не скрадывает первоначальных идиллических черт изображения, как не скрадывает авторская ирония черт ликийской идиллии в очерке об острове Лю-Чу.

Обломовская идиллия у Гончарова отсылает к области ранних природно-человеческих формаций. В их недрах писатель находит истоки чувственных и нравственных свойств персонажа — к ним Обломов и возвращается через погружение в сферу «вечно женского».

Пройдя сквозь верхнюю социокультурную страту, в которой он пребывал по сословной принадлежности и развитию, Обломов оказывается чужим в ней. Он пассивно обрывает все связи с этой стратой и, наконец, с Ольгой. Обломов не вынужденно, а естественно, по коренным свойствам своей натуры перемещается в нижнюю страту. Нужно заметить при этом, что данная страта, будучи нижней в социальном измерении, по моральному и культурному уровню её наличного человеческого содержания является нижней и в другом, весьма важном смысле — в смысле близости к субстратной культурной почве всех жизненных прорастаний, к архаическим процессам и формам существования, не подлежащим исчерпывающей рационализации и этической оценке.

Здесь «вечно женское» выступает прежде всего в своих природностихийных, первично-родовых, домоустроительных функциях, воплощением чего в романе становится Агафья Матвеевна Пшеницына.

Бытовая среда, её окружающая, выдвинута Гончаровым на первый план и обильно наполнена предметами и событиями, соответствующими реальному мещанско-чиновничьему быту той поры. Однако всё это наполнение очевидно складывается в три извечных основания, на которых зиждется жизненно-практическая деятельность женщины: пища, очаг, утварь. Продолжая могущее быть бесконечным перечислительное описание хозяйства и запасов Агафьи Матвеевны, Гончаров из-под лёгкого юмористического флёра этой несомненно симпатичной ему картины апеллирует к архаической классике жанра: «Надо перо другого Гомера, чтобы исчислить с полнотой и подробностью всё, что скоплено было во всех углах, на всех полках этого маленького ковчега домашней жизни»23. Естественно, что в этом царстве «кухня была истинным палладиумом деятельности великой хозяйки и её достойной помощницы Анисьи»24, и это именование отсылает к местопребыванию палладия — фигурки божества с копьём в правой и прялкой с веретеном в левой руке. Главным был первый палладий Афины в Трое, его, согласно мифу, Зевс послал родоначальнику троянцев Дардану в знак хранения города от бед. Вместе с ним Афина вручила Дардану и фигурки, получившие название пенатов (отождествляемых с ларами), которые стали семейными и родовыми хранителями дома, домашнего очага и запасов продовольствия. Сама Агафья Матвеевна — живая, деятельная и хранительная лара; как и та домашняя богиня, не нуждавшаяся в даре речи, чтобы исполнять своё предназначение, Агафья Матвеевна молчалива и тиха.

Существенно, что на своём «палладиуме» Агафья Матвеевна и Анисья царят совместно как единое «вечно женское», в котором стираются личные свойства, различительные черты: в домашних делах «взаимное влеченье Анисьи и хозяйки превратилось в неразрывную связь, в одно существование»25.

Теперь уже не с огнём страсти, а с согревающим огнём домашнего очага связывается инстинктивное влечение героя с теплу «вечно женского», с которым не контрастирует, а внутренне гармонирует тепло Обломова: «Он сближался с Агафьей Матвеевной как будто подвигался к огню, от которого становится всё теплее и теплее, но которого любить нельзя»26. На этом же образном языке Гончаров излагает событие телесной близости персонажей: «И так он подвигался к ней, как к тёплому огню, и однажды подвинулся очень близко, почти до пожара, по крайней мере до вспышки»27.

Влечение Обломова не имеет той личностной эротической формы, какая выработана в культурном круге и какую имела его страсть к Ольге. Но и не простое физиологическое вожделение движет им; в Агафье Матвеевне Обломов любит всё «вечно женское», явившееся в такой естественной и деятельной полноте, что оно с несомненностью обещает ему полное, благополучное и долгое существование, продлеваемое и в потомстве. В её «вечно женском» он любит самое жизнь, какой представала она ему с детства, — «идеал того необозримого, как океан, и ненарушимого покоя 28 жизни, картина которого неизгладимо легла на его душу в детстве под отеческой кровлей»29. Для этого не нужно преклонения, любования, страсти, не нужно требовать ума, изящества, вкуса — чувство Обломова протекает под этими созданными культурой формами.

На первый взгляд, слишком обстоятельным кажется в романе авторский рассказ о возникновении и развитии любви Агафьи Матвеевны к Обломову. Он изобилует как будто даже избыточными подробностями её несложных впечатлений и переживаний, рассуждениями Гончарова о них, хотя вся «любовь её высказалась только в безграничной преданности до гроба»30. Столь пристальное внимание писателя к простому «чувству Пшеницыной, такому нормальному, естественному, бескорыстному», остающемуся «тайною для Обломова, для окружающих её и для неё самой»31, свидетельствует о том, что Гончаров усматривал в таком чувстве героини и некий универсальный феномен, а не одно лишь типичное свойство женщины данного характера и общественного положения. Писатель видел здесь, как можно предположить, глубокое и цельное проявление «вечно женского».

Любовь Агафьи Матвеевны гораздо более активна, деятельна, чем любовь Обломова к ней, но она в ещё большей степени лишена отчётливой личностной формы. Их сближение происходит не просто в более низкой социальной страте (сравнительно с той, в которой пребывают Ольга и Штольц), но в том слое этой страты, где в отношениях между мужчиной и женщиной сохраняется примат до-личностных, до-культурных форм (в частности, невербальных языков чувства). В Агафье Матвеевне они органичны, она проявляет себя в них естественно и непроизвольно. «Вечно женское» в ней, как и в женщине архаических эпох, раскрывается как телесное и вещественное вместилище родовой жизни с её до-личным эросом, зачатием, рождением, кормлением, обереганием потомства, устроением дома; оно, как всегда, посвящено мужчине и ребёнку32. Тот и другой сливаются в Обломове.

Поэтому для него «настоящее и прошлое слились и перемешались»34. Независимо от знакомства Гончарова с этим сюжетом, его интуитивная «археология» «вечно женского» могла привести его воображение к весьма близкому представлению.

Если Ольга Ильинская захватывает Обломова, то Агафья Матвеевна охватывает его своим тёплым и хранительным «вечно женским», и в этом лоне завершается существование героя — завершается его одиссея из идиллии детства на блаженный остров покоя.

Владимир Котельников. Путешествие Ивана Гончарова в «золотой век»: блаженный остров Лю-Чу. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 7, страницы 6-14

Скачать статью

Примечания

- BenyowskiM.A. de. Voyages et Mémoires. Vol. 2. Paris, 1791. P. 74. См. также: Верх B.H. Побег гр<афа> Беньевского из Камчатки во Францию (Сын Отечества. 1821. № 27, 28); Верх В. Н. Записки канцеляриста Рюмина о приключениях его с Беньевским (Северный Архив. 1822. № 5, 6, 7).

- Broughton W.R. A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean: In wich the Coast of Asia <…> have been examined and surveyed: Performed in His Majesty’s Sloop «Providence», and her Tender, in the Years 1795, 1796, 1797, 1798. Vol. 1. London, 1804. P. 147-160.

- Beechey F. W. Narrative of a Voyage to the Pacific and Bering’s Strait, to cooperate with the Polar Expedition in His Majesty’s Ship «Blossom», in 1825, 26, 27, 28. London, Vol. 2. 1831.

- Hall B. Account of a Voyage of Discovery to the West Coast of Corea and the Great Loo- Choo Island in the Japan Sea. London, 1818. P. 61-62.

- Hall B. Account of a Voyage of Discovery to the West Coast of Corea and the Great Loo- Choo Island in the Japan Sea. London, 1818. . P.71.

- Hall B. Account of a Voyage of Discovery to the West Coast of Corea and the Great Loo- Choo Island in the Japan Sea. London, 1818. . P. 68, 94-95, 106-107, 124, 130.

- [Perry M. C.] Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan. Performed in the Years 1852, 1853 and 1854/Compiled from the original notes and journals of commodore Perry and his officers at his request and under his supervision. Vol. 1. New York, 1856. P. 185.

- Обстоятельный реальный комментарий к этому эпизоду путешествия Гончарова дан в примечаниях к главе IV «Ликейские острова». См.: Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 3. СПб., 2000. С. 701 -711.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 2. СПб., 1997. С. 494.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 2. СПб., 1997. С. 494-495.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 2. СПб., 1997. . С. 495.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 2. СПб., 1997.

- См. Попова Т.В. Буколика в системе греческой поэзии//Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 141, 166 и др.

- Шиллер Ф. Собрание сочинений: В 7 т.Т. 6. М., 1957. С. 445-446.

- См.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 13. Л., 1975. С. 375-379; Т. 25. Л., 1983. С. 110-115.

- См.: Киреевский И. В. Полное собрание сочинений: В 2 т./Под ред. М. Гершензона. Т. 2. М„ 1911. С. 180-196.

- См. об этом: Котелъников В. А. Между ареной и пантеоном//Н. С. Лесков: классик в неклассическом освещении. СПб., 2011. С. 28, 31-32.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 2. СПб., 1997. С. 496.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 2. СПб., 1997. С. 496.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 4. СПб., 1998. С. 99-103.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. . Т. 2. СПб., 1997. С. 496.

- См.: Ляпушкина Е.И. Русская идиллия XIX века и роман И. А. Гончарова «Обломов». СПб., 1996; БёмигМ. «Сон Обломова»: апология горизонтальности//И.А. Гончаров: Материалы международной конференции, посвящённой 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1994.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 4. СПб., 1998. С. 470.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 4. СПб., 1998. С. 470.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 4. СПб., 1998. С. 377.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 4. СПб., 1998. . С. 383.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 4. СПб., 1998. .С. 384.

- Подробнее о концепте «покой» у Гончарова см.: Котельников В. А. «Что есть истина?». Литературные версии критического идеализма. СПб., 2009. С. 141-145.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 4. СПб., 1998. С. 382-383.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 4. СПб., 1998. .С. 382.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 4. СПб., 1998.

- В таком направлении развёртывает Л. Н. Толстой «вечно женское» в образе Наташи Ростовой-Безуховой: через ряд обнаружений стихийно-природного женского начала в героине ведя к выдвижению в центр образа свойств «самки» в финале романа.

- Гончаров И. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. Т. 4. СПб., 1998. С. 480., когда он, глядя в лицо Агафьи Матвеевны, видит свою мать. Соединение жены и матери в едином «вечно женском» отсылает к ведийскому сюжету «вечного возвращения»: «В том лоне, что некогда породило его, он предаётся наслаждению. Та, что была ему матерью, — снова жена; та, что жена, — снова мать» 33Упанишады.М., 1967. С. 228.