Поделиться "Никита Авров. Хроника смутного времени. Очерк"

2,046 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Никита Авров. Литератор. Родился в 1955 году в Ленинграде на Пушкинской улице. Отец Никиты — филолог, философ, театровед; долгое время преподавал эстетику в Высшей школе милиции.

Никита Авров. Литератор. Родился в 1955 году в Ленинграде на Пушкинской улице. Отец Никиты — филолог, философ, театровед; долгое время преподавал эстетику в Высшей школе милиции.

Мать — литературовед, работала в издательстве «Недра». Его прадед по мужской линии елужил священником в Мордовии, о его судьбе ничего не известно. Зато о славе одного из его сыновей — деда Никиты — позаботилось советское правительство: он был начальником Петроградского укрепрайона, а затем комиссаром Кремлёвского сводного полка. Захоронен на Марсовом поле. Теперь его именем названы улица в Петергофе и фабрика в Волхове. Сыну прославленного комиссара Дмитрию известность собственного отца ничего не дала — если не считать приглашения преподавать в Высшем военно-политическом училище на кафедре философии.

Никита в детстве был гиперактивен. В 9-м классе окончательно сбежал из дома с геологами. В 18 лет впервые попадает в тюрьму. Потом были другие судимости «по инерции». Он считает, что этот опыт ему многое дал в жизни. В 1993 году стал послушником Коневского монастыря. Долгий церковный путь. Ныне живёт с семьёй в посёлке Дедовичи Псковской области. Служит псаломщиком в местном храме Покрова Божией Матери. Занятие литературой не оставляет.

Очерк

В обители назревала смута. И надо признать, это был не первый случай в новейшей истории древнего монастыря, поделивший немногочисленную братию на два противоборствующих лагеря. Впервые такое случилось года за два до описываемых событий, и тогда причиною волнений стали ни сном ни духом о том не ведающие финские паломники, которых во множестве притягивала на наш остров, бывший во времена оны финской территорией, неизбывная ностальгическая тоска; которые честно вкалывали, вечерами жгли костры, тихо накачивались пивом, бубнили какие-то свои песни и в подавляющем большинстве знали по-русски всего два слова: «Карашо!» и «Нет карашо!» Тогда, на пороге воцерковления, почти всякий правоверный неофит почитал святым своим долгом заявиться идейным противником «экуменической ереси» и беззаветным борцом с любыми проявлениями оной. Не были исключением и насельники нашей обители. Правда, потрудившись рука об руку с честными и простодушными, по-лютерански обстоятельно и строго верующими финнами, большинство из нас очень скоро заняли умеренную позицию в этом вопросе, таком же скользком и нерешаемом, как еврейский вопрос. Именно тогда, и даже вопреки ежевечернему «чину прощения» у раки с мощами преподобного, насельники обители впервые разделились на непримиримых борцов «за чистоту православия» и всех прочих, резонно полагавших, что благо всё то, что делается во славу Божию и для родной обители. Ведомы «непримиримые» были молодым иноком Варнавой, который пришёл в монастырь то ли от Баркашова, то ли из «Памяти», на полном серьёзе почитал за святых страстотерпцев царя Иоанна Грозного, Григория Распутина и уж вне всякой логики — убиенного родителем царевича Иоанна. В прошлой жизни отец Варнава успел серьёзно понаркоманить и даже посидеть в тюрьме — кажется, за кражу мопеда. Впрочем, тогда дело до открытого ропота не дошло, и протестные акции «непримиримых» ограничивались проведением взволнованных сходок на Казанском скиту накануне прихода очередного катера с «агентами мирового масонства» на борту.

Теперь всё обстояло много серьёзнее, и раскол явно выходил за рамки перманентного противостояния «непримиримых» и «умеренных». На сей раз яблоком раздора стали паломники отечественного розлива. Здесь следует с грустью признать, что за все шесть лет, что провёл в обители автор сих правдивых строк, собственно паломники, в истинном и высоком понимании этого слова, посетили остров всего дважды — это были группы из Киева и Воронежа. И дело даже не в том, что мужчины были опрятны, скромны и строги, а женщины, невзирая на необычайно жаркое лето, одеты так, как, в сущности, и должны быть одеты женщины на территории мужского монастыря. Но первый вопрос, заданный ими после размещения в гостинице и повергший в благоговейный трепет послушника- гостиничного, был не о том, дозволено ли собирать в монастырском лесу грибы и ягоды, и не о том даже, когда им проведут экскурсию по святым местам острова, — нет! Их в первую очередь интересовало, какое послушание будет завтра назначено их группе!

Абсолютное же большинство современных пилигримов, с разной степенью усердия отбыв номер на общих послушаниях и побросав где попало шанцевый инструмент, неотвратимо стекались после вечерней трапезы на берег озера, а там — гитара, женский смех и, конечно, огненная вода, непостижимым образом возникающая на острове в период навигации в любое время и в любом потребном количестве. А ведь кроме паломников, которые изначально всё же были движимы искренним желанием потрудиться во славу Божию, на остров регулярно забредали трёхпалубные теплоходы, битком набитые уже чистой воды туристами, заплатившими за тур немалые деньги (часть которых оседала в монастырской казне) и вовсе лишёнными необходимости рядиться в тогу благочестия. Вряд ли я сильно ошибусь, если предположу, что все — все без исключения — насельники обители, с энтузиазмом встречавшие в конце мая первый катер с паломниками на борту, с точно таким восторженным ликованием провожали в октябре катер последний, ибо в каждом из нас к осени вызревала остервенелая тоска по оглушительной, почти первозданной тишине зимнего острова…

Короче, против этой вот паломнической вольницы и восстала та часть братии, что некогда узрела масонский заговор в одном присутствии на острове финских трудников. Восстала, конечно, не вдруг — ропот шелестел давно; но до поры даже самые радикально настроенные отцы и братья, памятуя о том, что смирение всё же есть основа всех христианских (а паче того — монашеских) добродетелей, на открытое проявление недовольства не решались. Но случилось так, что на время описываемых событий на острове фактически воцарилось безвластие.

Как раз отец наместник отбыл в паломнический тур на Святой Афон; номинальный же его заместитель и единственный оставшийся священник на острове, иеромонах Арсений, занимавший смутную должность монастырского эконома, был по натуре своей человеком мягким, всеми фибрами души избегавшим конфликтов и к тому же крайне болезненным. Из своей келии он выбирался исключительно ради богослужений и благословения дневной трапезы, а весь досуг посвящал чтению святоотеческой литературы и трудов философов-киников, к которым питал необъяснимую слабость. И когда, в самом зачатке смуты, к нему на третейский суд явились делегаты от обеих сторон, он только вяло попенял «непримиримым» за самочиние, ввернул кстати цитату из «Доброто- любия», посоветовал дождаться возвращения отца наместника и, посчитав, что сделал всё от него зависящее, уткнулся в «Антологию кинизма». Вожжи были отпущены. Нарыв созрел.

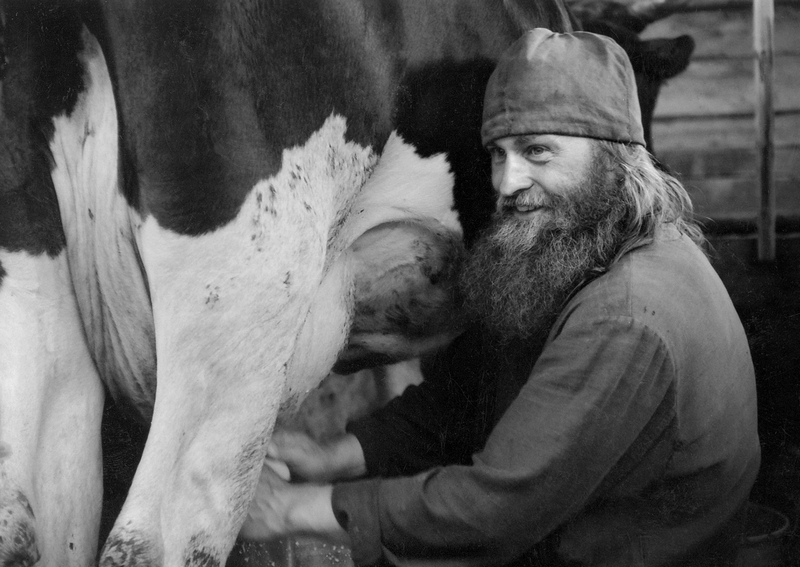

Братия поделилась примерно поровну — на поборников свободного передвижения трудников и паломников по острову в неурочное время и убеждённых противников оных свобод. Собственно, позиция либерально настроенной братии была крайне пассивна и ограничивалась отказом принимать участие в патрулировании непосредственно прилегающей к монастырскому каре территории. Что же до меня, так я при всём желании просто физически не был в состоянии принять чью-либо сторону, ибо той весной был назначен нести послушание на монастырском скотном дворе. Под начало мне были отданы две огромные свиньи с хряком, четыре коровы, бык по прозвищу Боинг, четыре десятка кур и старый конь Буян, которому тем летом сравнялось четырнадцать лет. Принял я послушание без особого энтузиазма, так как смутные мои познания из области животноводства, почерпнутые в школе, прочно ассоциировались со словом «каторга». Однако за три месяца втянулся, выучился ловко доить коров, сепарировать молоко, варить творог, держать в страхе хулиганистого Боинга, которому время от времени приходила вдруг охота напустить страху на паломников, и загонять обманом на ночлег куриц с петухом. Единственное, чего мне так и не удалось сделать, — это подчинить себе Буяна, который всеми своими лошадиными фибрами оправдывал данную ему некогда в совхозе (и уж, наверное, не просто так данную!) кличку. Хотя больше ему подошло бы, по моему глубокому убеждению, имя Макиавелли или, в крайнем случае, Тартюфа. Свет не видел такого лентяя и симулянта. Запряжённый в телегу, нагруженную двумя десятками кирпичей, он буквально изнемогал, у него подкашивались ноги, он оскальзывался копытами на абсолютно сухой дороге от озера к монастырю; при этом глаза его источали такую неподдельную скорбь, такой укор всему (в моём лице) человечеству, что всякому не знавшему о его прохиндейской сущности хотелось впрячься в телегу самому, чтобы только облегчить страдания несчастного пожилого животного. Скажу больше: коровы наши паслись всегда сами по себе, сами же и возвращались вечером, и здесь важно было встретить их и не позволить тягать сено из огромного сенного сарая, стоявшего как раз на обочине дороги из леса. Уж не знаю, чем так привлекала коров сухая трава, но к сеннику их тянуло как магнитом. И вот однажды в полдень, проходя мимо каре, я заметил Буяна, который торчал, вроде бы без всякого дела, возле скотного двора. Заметив меня, он встрепенулся, засуетился и вдруг во всё горло заржал. Учуя каверзу, я подошёл ближе и увидел, как от сенника, подкидывая зады, ломятся в лес наши коровы! Буян натурально стоял на атасе! Потрясённый, я подошёл ближе. Так вот: я готов поклясться, что он в этот момент ухмылялся! А кончил Буян печально: однажды весной сгинул, а через год полуистлевшие его останки были найдены в старице под Святой горой. По всей видимости, он, шляясь по лугу, туда ввалился, а выбраться не хватило сил. Сейчас, вспоминая годы, проведённые в монастыре, я часто думаю, что из всех послушаний, что довелось мне нести, это послушание было по-настоящему святым.

Так вот о патрулях. Посменные патрули отлавливали в ночном лесу гуляющие парочки, строго им пеняли и требовали вернуться в расположение гостиницы. Пытавшихся протестовать утром отправляли моторной лодкой на материк, и это было, конечно, той чертой, за которой любая инициатива фатально попадала в разряд не просто наказуемых (а в монастыре наказуема всякая инициатива), но даже преступных — отчисление или принятие в обитель кого бы то ни было являлось исключительно прерогативой отца наместника. Бдели патрули и днём, не позволяя труж- дающимся запредельно заголяться, а так же купаться в зоне видимости от пирса, то есть именно там, где песок был особенно мягок и бел, словно нарочно завезенный с пляжей средиземноморской Ривьеры, где, впрочем, автор сего никогда не бывал.

Парадоксальность (а может, напротив, закономерность?) ситуации заключалась в том, что в бунтарском стане почти поголовно оказались те иноки и послушники, которые пришли в обитель с одним и искренним горением в сердце — к монашескому подвигу, а не по причине «усталости от жизни», извечной душевной хвори истаскавшихся интеллигентов и околоинтеллигентской тусовки, искренне считавших, что самим фактом своего появления в монастыре сделали большое одолжение Богу. Таким был отец Варлаам, пенсионер-водопроводчик с Алтая, — неулыбчивый и сухой, седой как лунь, истово, размашисто и как-то очень точно крестившийся и простаивавший даже многочасовые службы Великого поста на ногах, не шелохнувшись — «свечечкой», по точному определению монастырского художника. Степень его веры в Бога потрясала. Однажды у него на пятке, от постоянного хождения в калошах на босу ногу, образовалась чудовищная трещина. А так как он никуда не обращался, очень скоро началось нагноение, так что, даже ступая больной ногой на носок, отец Варлаам испытывал непереносимую боль. Чтобы прекратить этот мазохизм, наместник приказал ему первым же катером отправляться в Приозерск и показать ногу хирургу. Отец Варлаам проворчал: «У нас свой доктор есть!» — после чего направился в храм, смазал рану маслом от лампадки над мощами преподобного Арсения и затворился в своей келье. Когда утром он появился на полунощнице, оказалось, что за ночь нагноение исчезло, а ещё через неделю от страшной раны не осталось и помину.

Таким был послушник Славик — молодой, очкастый, молчаливый паренёк, производивший впечатление тугодума из-за того, что прежде чем ответить на вопрос, обязательно выдерживал паузу в десять-пятнадцать секунд, и если во время трапезы его спрашивал о чём-то отец наместник, пауза делалась особенно невыносимой, ибо перед архимандритом Наза- рием мы все испытывали почти священный трепет. Я однажды поинтересовался у Славика, как он оказался в обители. Ответ его меня потряс.

— Сначала я окончил техникум (пауза). Потом ходил в спортзал (пауза). А потом пришёл в монастырь.

И конечно, не самой блестящей идеей было назначить Славику послушание проводить экскурсии по святым местам острова. Происходило это примерно так. Невнятно пересказав основные вехи жития преподобного и перечислив даты основания обители и постройки главного храма, Славик влёк малое своё стадо через лес, к Святой горе, причём весь путь длиною в полтора километра проходил при гробовом молчании, если только кому-то из паломников не приходила охота задать своему гиду вопрос, ответ на который мог бы сделать честь любому из жителей древней Лаконии, (они же, как известно, многословием не отличались). Взойдя на гору, Славик останавливался возле скитских ворот и, уставя очи долу, произносил:

— Мы пришли на Казанский скит.

И по обыкновению своему помолчав, добавлял:

— Раньше здесь никто не жил, а теперь живёт один брат…

Здесь он обречённо вздыхал и уводил своих подопечных вниз, по вымощенным в склоне каменным ступеням, к «Конь-камню» — огромному, метров десяти в диаметре, валуну, служившему во времена оны у местных язычников корелов местом жертвоприношения их богам, на вершине которого впоследствии была воздвигнута часовня с неугасимой лампадой пред ликом преподобного Арсения. Конечно, тем же летом Славик вымолил у отца наместника отставку с этого воистину каторжного для него послушания.

Дружил Славик с Алексеем, тоже молодым послушником из Хабаровска, недавно отслужившим в армии. Отец Алексея был известным в городе предпринимателем, мать трудилась в арбитражном суде и была активным членом секты иеговистов.

По настоянию сына она взялась за чтение Святого Писания, но уже в Евангелии от Матфея напоролась на слова: «… враги человеку домашние его, и кто любит сына и дочь более, нежели меня, не достоин меня», — окончательно возненавидела Православие и превратила жизнь единственного чада в маленький ад. Именно это и послужило причиной тому, что Алексей, выбрав для себя путь монашества, решил поступить в обитель за пятнадцать тысяч километров от родного дома, справедливо полагая, что в пределах Дальнего Востока и даже Урала материнская десница легко его настигнет. Кстати, не сработало: мамаша заявилась на остров в самом начале навигации уже в первый год пребывания Алексея в обители. Причём к моменту трогательной встречи на пирсе Алексей был уже принят в число братии и облачён в подрясник. Мать стенала и грозила материнским проклятием, сын уповал на помощь преподобного и твёрдо держал оборону. Это была тревожная ночь для всех нас, ибо за этот год мы все успели искренне полюбить Алексея.

Алексей выстоял и утром, после ранней обедни, повлёк смирившуюся, как всем тогда поверилось, мамашу на экскурсию по святым местам. Нам было даже её чуточку жаль. Нужно было видеть, как неотрывно глазами, полными неподдельного страдания, глядела она на погибающее, по твёрдому её убеждению, чадо.

— Вот это, мама, по преданию, любимое место отдохновения преподобного Арсения, — радостно вещал сын, останавливаясь возле Успенской часовни.

— Сними эту кепку, — говорила мать, пытаясь слабеющей рукой стянуть с его головы скуфью. — Пусть голова дышит.

— А на этом месте, — рассказывал он, взобравшись на Святую Гору и указывая на огромный врытый в землю крест, — преподобный, прибыв на остров, поставил крест, похожий на этот, а впоследствии заложил скит во имя Казанской Божьей Матери.

— Как же ты похудел! — вздыхала она, продолжая неотрывно и горестно глядеть на его лицо.

Через два года ей всё же удалось вернуть его под родительское крыло — относительно, правда. И способ, к которому она прибегла, едва ли делает ей честь: в одном из писем она поклялась, что бросится вниз головой с балкона шестого этажа, если в течение двух месяцев Алексей не вернётся в родной город. Впрочем, это была пиррова победа: уже через полгода по возвращении Алексей был пострижен правящим архиереем в мантию с именем Тихон, вскоре рукоположён и, по слухам, направлен на служение в один из приамурских монастырей.

Ещё один послушник из стана «непримиримых», Николай, отличался, кроме строгой набожности, весьма мрачной наружностью и непостижимой жадностью до всякой новой для него работы. Выросший, что называется, «на асфальте», он за два года пребывания на острове освоил в совершенстве косьбу и пасечное дело, ловко доил коров и даже предпринял попытку наладить работу в допотопной монастырской кузнице. Взялся варить квас в древнем врытом в землю трёхсотлитровом медном чане, однако отец наместник, отведав, велел сие попечение отложить до лучших времён. Отличался Николай и крайней мнительностью. Козни врага рода человеческого он способен был усмотреть, даже если ему случалось просто оскользнуться на выстланной горбылём тропинке от отхожего места к кирпичному бараку, именуемому в обители Работным домом. Прежде абсолютно равнодушный к рыбалке, Николай, увидев однажды привезённый отцом наместником порядок рыбацких сетей длиною в два с лишним километра, два дня ходил за тем по пятам и канючил, чтобы именно его назначили главным по рыбе. В итоге выклянчил, получил в своё пользование лодку, плоскодонку с мотором, и в подмогу молчаливого послушника из Екатеринбурга Георгия. В сущности, как удавалось ему любое новое дело, так удалось и это; уже через неделю он ставил и снимал сети как заправский рыбак. А так как в монастыре была своя, финнами подаренная коптильня, а учёта пойманной рыбы не было никакого, и грех тайноядения не был причислен в обители к категории грехов смертных, очень скоро запах копчёной рыбы (да какой рыбы!) прочно водворился на обоих этажах братского корпуса. И по сю пору, во время Рождественского или Петрова поста, я откровенно привередничаю над любым рыбным изыском и с тихой тоской вспоминаю, что было время, когда я замаривал червячка пятком-другим свежекопчёных, тёпленьких ещё сигов, употребляя их даже без хлеба, и до сих пор непоколебимо убеждён, что нет в мире рыбы вкуснее этой.

Был, правда, в славной когорте поборников морали один человек, как-то уж очень выпадавший из общего ряда: москвич, отставной политработник-подполковник, весельчак, балагур, белозубый и краснощёкий, с круглыми, блестящими, беспокойными глазами и, ко всему, отчаянный враль и лентяй. Словом, совершеннейший Ноздрёв. Как, каким ветром занесло его на остров и уж тем более в стан ревнителей благочестия — этого постичь было нельзя.

Наверно, может сложиться впечатление, что в стане «умеренных» подобрались исключительно какие-то особи с рыбьей кровью, не взыскующие монашества и, следственно, люди в монастыре случайные. Конечно, нет. Взять хотя бы Андрея, послушника двухметрового роста, невероятной физической силы и непостижимого для нас для всех смирения, доходившего подчас, как всем казалось, до абсурда. И было это тем замечательнее, что свой путь к Богу он начал именно с проявления гордыни и «самости» — качеств, прямо противоположных послушанию и смирению. Едва начав ходить в церковь, он сошёлся близко с одной полусумасшедшей странствующей монашкой — одной из тех, что во множестве шатаются по городам и весям нынешней Руси, сея смуту в умах и душах людей, нетвёрдо определившихся в своих верованиях, пророчествуя о «последних временах» и подвергая сомнению правильность служения во Христе не только священнослужителей всех рангов, но и самого Святейшего. Однажды в Оптиной пустыни три такие вот бродячие монашки, которых покойный митрополит Антоний Сурожский справедливо называл «православными ведьмами», оттащили от Чаши и завалили на пол студента из Нигерии, недавно принявшего крещение в Православии. Кажется, это было первое в его жизни приобщение Святых Таинств. Им почудилось, что сам бес приступил к Чаше в образе эфиопа. Эта самая монашка как-то сумела внушить Андрею, что его путь во Христе — это путь подвижника и что должен он ехать на Урал, в тайгу, к некоему отцу Василию, почитаемому в тех местах за старца, и благословиться у него, отца Василия, ни много ни мало, на житие в затворе, в древнем необитаемом скиту. И даже подобие карты подсунула с местонахождением означенного скита. Андрей прибыл на Урал, разыскал отца Василия, который игуменствовал в небольшом монастыре, и едва успев расположиться на новом месте, попёрся благословляться на затвор. Никакого благословения он, естественно, не получил, а получил епитимью в три тысячи поклонов и послушание на монастырской кухне — самое, пожалуй, неблагодарное послушание из всех существующих. Однако не вразумился — и через две недели, имея при себе рюкзак с сухарями, соль и Евангелие с молитвословом и уже упомянутую карту, бодро шарился через тайгу. Определённо известно одно: до скита он добрался и даже провёл там ночь. Всё дальнейшее покрыто мраком. Что произошло в скиту в ту ночь, как потешились бесенята над самонадеянным неофитом — об этом Андрей не рассказывал никогда. Лишь однажды, под выпивку, признался, что пролетел двадцать вёрст не останавливаясь и выбрался из тайги без рюкзака, без часов и с наполовину седой головой. Причём часы у него сорвало ветром, из чего можно легко предположить, с какой скоростью он передвигался по тайге. Несостоявшийся анахорет вернулся в Питер и вскоре оказался на острове, справедливо посчитав, что путь к Богу через послушание в обители с не самым жёстким уставом — это, быть может, не самый радикальный путь из всех возможных, но точно один из самых надёжных. Так случилось, что Господь привёл нас с Андреем на остров в одно время, и мы как-то сразу и крепко — хочется верить, что на всю оставшуюся жизнь — сошлись. То было время настоящего, полного, тихого счастья, когда бескорыстный труд и молитва ещё не сделались (как, увы, впоследствии для многих и многих из нас!) тяжкой крестной ношей, но были средством для врачевания больной души и искреннего покаяния.

Между тем конфликт зрел. Хотя нет: конфликта как такового в среде братии быть не могло, конечно, ибо все разногласия, склоки и обиды между нами неотвратимо исчезали после вычитки повечерия, во время чина прощения возле раки с мощами преподобного. Не знаю, что было главной причиной: может быть, незримое присутствие основателя обители или духовная энергетика веками намоленных древних стен храма, — но с какой бы сильной, затаённой обидой и даже злобой ни подходил ты к брату, который даже на всём протяжении вечерней службы казался тебе злейшим врагом, с каковым примирение невозможно по определению, — едва поклонившись ему в пояс и услышав в ответ: «Бог тебя простит, прости и ты меня, брате, Христа ради», — ты чувствовал, что в это мгновение твоё сердце готово разорваться от умиления и любви к недавнему злейшему твоему недругу. Это было величайшим чудом, и имя этому чуду — Благодать. Та самая благодать, которая давала силы Великим постом дотемна работать в лесу на заготовке строевого леса и дров, а потом идти в храм на молитву, практически не чувствуя ни голода ни усталости. И которая уберегала долгими зимними вечерами нас, не искушённых в молитве и одиночестве, от самых страшных двух бед для монашествующего — уныния и скуки.

Я очень хорошо помню тот день, когда я впервые явственно ощутил в себе действие Благодати. Это случилось на второй неделе после поступления в обитель. Подходил к концу обед в монастырской трапезной. Чтец заканчивал чтение житий святых, в углу какой-то нерадивый послушник лупил земные поклоны… Напротив меня, через стол, сидел рыжий послушник Женька, приехавший на остров с приятелем аж из самой Почаевской лавры, где они, по всем признакам, здорово набедокурили. Отец наместник уже потянулся за колокольчиком, чтобы возвестить окончание трапезы. Я поднял взгляд на живую, с хитрющим прищуром зеленоватых глаз Женькину физиономию и вдруг едва не задохнулся от приступа жертвенной любви к рыжему Женьке, отцу наместнику, к братии, ко всему миру!.. Конечно, это было милостью Божией и, к сожалению, никогда не повторялось более, но всякий раз, вспоминая эти мгновения, я с мистическим страхом и тайным восторгом задаю себе один и тот же вопрос: а что же тогда Рай?..

Кстати, именно рыжий Женька сделался невольным виновником того, что вялотекущее противостояние, до сей поры не затрагивавшее непосредственно интересов братии святыя обители сия, приняло вдруг угрожающие очертания настоящего раскола.

За полгода до описываемых событий отец наместник прибыл из города не один, а с девицей благочестивой и довольно заурядной наружности. Представил он её как регента, наказал не обижать и слушаться так, как если бы мы были у неё на послушании. Здесь надо сказать, что хотя обитель, по втором своём рождении, существовала уже пятый год, с пением клиросным дело обстояло туго, а говоря определённее — не было у нас клироса вовсе. Летом, соблазняясь роскошной рыбалкой, дивными природными красотами и даровым харчем, на службах пели питерские семинаристы; с окончанием навигации мы голосили сами кто во что горазд. Наше, с позволения сказать, пение отец наместник, как почти всякий малоросс, человек чрезвычайной музыкальности, охарактеризовал ёмко и, главное, довольно точно: «Козы на помойке». В семинаристах же нас поражало какое-то странное ухарство, соединённое с щегольской иронией в отношении ко всему, что касалось учёбы в бурсе, церковного устава и даже богослужений. Отправляясь вечером с удочками на озеро и сверкая при порывах ветра голыми коленками, ибо под подрясниками помещались одни только шорты, они горланили на четыре голоса на шестой стихирный глас: «Седохом на древе,/Питахуся сливами,/Идёт мужик с вилами,/Ты, мужик, меня не бей,/Слава силе, мужик, твоей!» По субботам, когда в обители был банный день, они считали своим долгом объявить, что нынче — «баня паки бытия». А однажды на клиросе, во время литургии, я случайно подслушал диалог баса с тенором, который идеально уложился во время возглашения диаконом прошения об изобилии плодов земных и благорастворении воздухов: «Ты за жидов или за арабов?» — «За арабов. А ты?» — «И я за арабов». Поначалу нас вся эта бравада сильно смущала: как-то трудно было представить, что через год-два большинство из этих милых бретёров станут батюшками, а кто-то, быть может, настоятелем сельского храма. И только гораздо позже, через десять лет пения на клиросе, я понял, что нет послушания более искусительного, что пение расхолаживает, отучает молиться и — самое страшное — делает восхваление Господа профессией. И если в самых глубинных тайниках сердца дремала в ком-то предрасположенность к тщеславию или «болезни красных глаз», то лучше всего на клиросе получали страсти эти благоприятнейшую питательную среду и проявлялись в самой омерзительной своей сущности. И в этом случае спасти могли только три средства: покаяние, молитва и всеисцеляющее время. Среди певчих бытует даже легенда: сам святой праведный Иоанн Кронштадтский, у которого будто бы в юности был превосходный тенор, признавался, что благодарен Господу за то, что, рано приняв сан, он избежал искушений, самых страшных и почти всегда свойственных певчим: гордыни, тщеславия и зависти. Как известно, лучший отдых в монастыре — это смена послушания, и мы принялись с энтузиазмом постигать азы нотной премудрости, то есть те из нас, кого отобрала Татьяна (так звали регентшу). Таковых оказалось четверо: мы с Андреем, Женька и монастырский художник, страдающий чудовищным насморком, за что получил от своего ближайшего приятеля, столяра-интеллигента, окончившего когда-то архитектурный институт, прозвище «глава мироточивая». Я давно подметил, что только люди с развитым интеллектом дерзают остроумно говорить о добродетелях, святынях и даже о Боге, причем в их устах это никогда не звучит как кощунство. И может быть, именно поэтому самым податливым для дьявола людским материалом, из которого, прикрываясь категориями ложного морализма, можно слепить что угодно, является именно интеллигенция. Ведь именно интеллигенция предопределила катастрофу семнадцатого года, когда, прикрываясь принципами общечеловеческой морали, снабжала террористов деньгами, защищала их в судах и вместо того, чтобы выдавать полиции, прятала их у себя в кухнях, при этом отважно крича в открытые форточки: «Сатрапы, долой!» Почти всегда главное отличие интеллигента — полное отсутствие страха Божьего. И я убеждён, что секты иеговистов, сайентологов и иже с ними процентов на восемьдесят состоят из интеллигенции.

Мы трое ничего выдающегося в вокальном отношении из себя не представляли, а вот Женька оказался обладателем очень высокого тенора, голоса, который семинарский бас презрительно называл «мужской патологией». Вполне естественно, что Женька очень скоро сделался у Татьяны любимчиком. И занималась она с ним больше всех, и по лесу она гулять предпочитала с ним, и даже в город, если в том случалась нужда, они ездили вместе. Сразу оговорюсь, что никому из нас даже в голову не пришло бы заподозрить их в нечистоте — в совершении греха, по праву называемого смертным и уж совсем омерзительного в святом, намоленном месте. Для нас для всех отношения их были чисты.

Так вот, однажды поздним вечером Женька с Татьяной были застигнуты в лесу бдительным патрулём. То есть патрульные слишком поздно заметили, кто есть кто, — когда было уже бессмысленно делать вид, что ничего не произошло. Патрульные столкнулись с нелёгкой дилеммой: молча пройти мимо и тем самым, в определённой мере, потерять лицо — либо становиться в принципиальную позу и, значит, нарушить негласный уговор о том, что революционные преобразования ни в какой степени не должны затрагивать собственно насельников обители. В довольно вялой форме Женьке было рекомендовано воротиться в обитель, на что он, естественно, ответил решительным отказом. Грозить ему какими-то санкциями было по меньшей мере глупо; пытаться же применить меры физического воздействия и вовсе бессмысленно, ибо ещё во время службы в Красной армии Женьке «деды» три раза ломали нос за дерзость и упрямство. После непродолжительного препирательства, в ходе которого последнее слово осталось-таки за Женькой, стороны разошлись в разные стороны, а наутро об инциденте знал уже весь монастырь. Из уст в уста передавалась новость о «ночном побоище» в лесу между противоборствующими сторонами. Число участников сражения варьировалось, как и количество увечных в оном. Главным же образом в обеих гостиницах и паломнической трапезной смаковался сам факт рукоприкладства среди братии — вещь доселе немыслимая. И конечно, на событие такого масштаба первыми откликнулись газетные служители пера, коих на острове всегда отиралось не меньше десятка. Нужды большой в их постоянном присутствии, конечно, не было. Более того: подавляющее большинство насельников обители (автор сего в их числе) полагали едва ли не высшим благом пребывания на острове как раз полное отсутствие информации. Например, о бомбардировках Сербии мы узнали только через два месяца, а об американской драме одиннадцатого сентября — только в октябре, когда последний катер забирал загостившихся паломников. Да не только газетчики — реставраторы, архитекторы, чиновники Приозерской администрации, многодетные батюшки со всем своим выводком; гостил даже как-то бас из Малого Оперного театра с семейством… — всех манила необыкновенная красота острова. Сосновые боры, ельники, берёзовые и осиновые рощи, заливные луга и даже горы, одна из которых, названная Змеиной по необычной форме хребта, таилась в самой лесной глуши, и на северном её склоне сохранились следы отшельнических келий. Изумительные пляжи, воздух, густой, прозрачный и холодный, как родниковая вода, и ко всему — полное отсутствие ядовитых змей, исчезнувших, как гласит предание, по молитвам преподобного. Первозданную красоту острова не смогло изуродовать даже пятидесятилетнее пребывание здесь военно-морского гарнизона. Отчасти изгадили они только южный берег острова, где у них был устроен полигон, и осквернили монастырское кладбище. На лесных дорогах, проложенных не моряками, конечно, а прежними насельниками обители, запросто можно было повстречать кабана, лисицу и даже лося, причем любопытные лисы могли подпустить человека на расстояние в один шаг.

Меня всегда неизъяснимо, таинственно влекли просёлочные дороги. И не важно: шла дорога лесом, терялась в глубине засеянного поля или петляла меж покосов, — но с самого детства жило во мне томительное ожидание чуда и смутное чувство, что дорога эта, перевитая узловатыми сухими корнями и разделённая посередине полосой бурой травы, если идти по ней долго-долго, до самого конца, непременно внесёт в мою жизнь перемены, и обязательно в лучшую сторону. И не было для меня за все шесть лет, проведённые на острове, большей радости, чем в воскресный день после службы бродить по затерянным в глубине острова лесным дорогам. Как думалось, как мечталось! И вспоминалось, конечно, только самое лучшее, а самое лучшее, что было у большинства из нас в этой жизни, — это детство. Вообще-то святые отцы предостерегают, что нужно очень осторожно обращаться мыслями в прошлое и уж ни в коем случае не искать в прошлом утешения, но как же сладка эта грусть о невозвратно ушедшем времени! А вот Генрих Гейне утверждал, что прошлое — это родина души.

В среде братии существовало даже такое мнение, что необычайная красота острова сослужила ему, по втором рождении, плохую службу, ибо с началом навигации остров наводнялся таким количеством «лишних людей», что послушник, ведающий распределением трудников на послушания, вынужден был «брать кубатурой», направляя, например, на пилораму, где требовался всего один подсобный рабочий, целый десяток паломников.

Так вот о ночном инциденте в лесу. Я сильно подозреваю, что именно акулы пера и диктофона донесли до сведения отца архимандрита, который к тому времени уже воротился из поездки и сидел в Питере на монастырском подворье, и о брожении в среде братии, и об инквизиторских чистках любителей ночных прогулок из числа паломников. Первым под замес попал отец Арсений. Отец наместник разбудил его поздним вечером телефонным звонком, обвинил в бездействии и сочувствии карбонариям и пообещал разогнать всех революционеров невзирая на личные заслуги. Обитель замерла в ожидании возмездия и предвкушении скандала, причем больше всех перетрусил отец Валерий, который фактически не был даже в числе братии.

История его появления у нас удивительна и печальна. В начале 70-х он окончил московскую семинарию, женился не по любви, а, что называется, сана ради, был рукоположён и направлен на служение в Ставрополь, в кафедральный собор, четвёртым или пятым священником. В семье отношения складывались не очень. Отец Валерий начал попивать, в силу чего в большом фаворе у правящего архиерея не был. Выросли дети, грянула перестройка, потом чеченская война. Памятуя о славных традициях казачьего священства, владыка возгорелся идеей послать несколько пастырей от епархии окормлять воинов в Чечне. А так как добровольцев не хватило, стали отбирать из самых никчёмных, в число коих угодил и отец Валерий. Прибыв на грозненский аэродром, он походил, послушал и первым же военным транспортом, никому не сказавшись, улетел в Москву. Знакомых в первопрестольной хватало, ещё по семинарской скамье. Те помогли пристроиться при морге — провожать в лучший мир опочивших гостей и жителей столицы. Отец Валерий прилично зарабатывал, снимал квартиру и домой знать о себе не давал. Так минуло два года. Тем временем супруга, окончательно утвердившись во мнении, что она вдова павшего на войне героя, и вспомнив о пенсии, заявилась в епархию и учинила там грандиозный скандал. Владыка, скандальных баб боявшийся пуще патриаршей опалы, обещал пенсию назначить, но только при наличии справки о факте гибели героического супруга. Соломенная вдова, будучи женщиной деятельной, отправилась в Грозный, в воинскую часть, к которой супруг был два года назад приписан, и поскандалила там тоже. Как бы то ни было, а искомую справку она выбила, и однажды солнечным днём отец Валерий был полным чином отпет в кафедральном соборе, причём владыка произнёс проникновенную речь о том, что большое видится издалека: мол, не сумели разглядеть в нерадивом священнике национального героя. Тем временем отца Валерия, юридически уже в сём мире не существующего, попёрли из морга конкуренты из числа пастырей, имеющих прописку в первопрестольной; и, помыкавшись с полгода, он решил вернуться в семью. Вдова героя, кажется, не очень даже удивившись чудесному воскрешению супруга, сунула ему пятьсот рублей в качестве единовременного пособия и Христом Богом, детей ради, закляла исчезнуть из их жизни навсегда. По всей видимости, пенсия оказалась приличной. С той поры и шатался отец Валерий по белу свету без жилья, без паспорта, с одним затёртым удостоверением священника, пока не прибился по чьей-то рекомендации к нам, на остров. Впечатление он производил жалкое: маленький, активно лысеющий, с затравленным и заискивающим (перед всеми без исключения) взглядом блестящих цыганских глаз. Он по-прежнему при всякой возможности выпивает и кажется глубоко несчастным. Особенно неприятна и удручающе жалка его неприкрытая угодливость к приютившему и всё ему до сей поры прощавшему отцу архимандриту.

Как, каким образом трусивший всех и вся отец Валерий не только примкнул к движению сторонников радикальных реформ в обители, причём в самом его зачатке, но и едва не сделался предводителем карбонариев — сие осталось загадкой. То ли зажился он на острове, то ли просто осмелел от водки; а может, проникся уверенностью, что вершат они правое дело и что отец наместник по возвращении поддержит бунтовщиков. Во всяком случае, накануне приезда архимандрита вид он имел бледный и скучный, словно после жесточайшего похмелья. Да и не он один. В страхе и трепете пребывали все, и даже те, кто на протяжении всего этого месяца соблюдал абсолютный нейтралитет.

И вот катер подошел к пирсу. Отец наместник сошёл на пирс следом за толпой паломников, обвёл взглядом сгрудившееся напротив трапа малое своё стадо, но благословил только келейника, который подхватил его сумку. Следом по трапу сошли ещё двое: давний благотворитель обители Харитон, финн с русскими корнями, владеющий в Финляндии сетью ресторанов русской кухни, и пожилой мужчина в линялом кителе какого-то странного покроя, без знаков различия. Архимандрит сдержанно похристосовался с отцом Арсением, мимоходом велел гостиннику устроить гостя в кителе и пошёл с Харитоном к своим покоям. Это было много хуже, чем если бы он прямо на пирсе велел всем нам собирать вещи.

Гроза разразилась в трапезной во время ужина, причём отца наместника не остановило даже присутствие за столом постороннего — того самого неизвестного, который успел переодеться в цивильный свитер, и это обстоятельство неопровержимо свидетельствовало о степени гнева отца архимандрита.

Едва приступили к еде, как он обвёл нас тяжёлым взглядом и бросил на стол вилку.

— Три дня назад, — начал он, — я с прискорбием узнал, что обители, которой мне было поручено четыре года назад нашим владыкой дать второе рождение, на самом деле не существует. Ибо любой монастырь определяется не покраской куполов к юбилею, и не отремонтированным братским корпусом, и даже не наличием огородов, скотного двора и пилорамы — нет! Монастырь определяет только одно — наличие в оном послушников; послушников не по признаку ношения подрясников, но в истинном, высоком смысле этого слова! А три дня назад я понял, что послушников у меня нет, ни единого. И те из вас, кто покойно стоял в стороне, ничуть не лучше сеющих смуту, потому что равнодушие верующих — вещь гораздо больше ужасная, чем тот факт, что существуют неверующие. Можно надеяться на исправление пьяницы, лентяя, блудника даже, но не ослушника, потому что ослушание — это всегда проявление гордыни, а Бог, как известно, гордым противится. Ещё на подъезде к бухте у меня было твёрдое намерение разогнать большую часть из вас и постараться начать всё сначала. Теперь я думаю иначе: коли за четыре года я не сумел создать в обители настоящего иноческого братства, значит, я никудышный пастырь, и оттого что на ваше место придут другие, я лучшим пастырем не стану. Будем жить как жили прежде, с осознанием того, что, повторяю, за четыре года мы сумели привести в порядок только стены святой обители, но не смогли главного — возродить монашеский дух. Никаких санкций не последует, если кто-то ждал таковых. А вот с вами, отец Валерий, нам придётся расстаться. Завтра извольте покинуть остров.

Мы все невольно повернули головы в сторону отца Валерия, который съёжился на своем месте, побледнел и, сумев себя побороть, просипел:

— Благословите…

И потому, что впервые за всё время отец наместник обратился к нему на вы, нам всем стало понятно, что это приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Повисла пауза.

— Ну ладно! — отец наместник прихлопнул пухлыми ладонями по крышке стола и поворотился к неизвестному.

— Что, Владимир Петрович, утомили мы вас своими делами скорбными? Сами представитесь братии нашей или мне позволите?

— Уж лучше вы, батюшка. Мне как-то не с руки.

— Так вот, братья. Случилась со мной удивительная история в городе, ещё до отъезда на Святую гору. Один человек решил на старости лет принять Святое Крещение на нашем питерском подворье. Просто потому, что живёт он по соседству, на Рубинштейна. Свечница поглядела, что человек уже в преклонном возрасте, и посоветовала переговорить предварительно со мной — я как раз наверху, в кабинете настоятельском сидел. Пришёл ко мне Владимир Петрович, назвался, причину объяснил, что, мол, срок подошёл к встрече с Богом готовиться, а сам, замечаю, всё шарит по стенам глазами. А стены в кабинете, как многие из вас знают, сплошь увешаны фотографиями острова нашего. Я что-то там вещаю о серьёзности принятого решения, о неизбежности ответа перед Господом там, идеже несть печали и воздыхания, а он, чувствую, меня не слышит, глазами снимки пожирает и всё время повторяет: «Не может быть, не может быть…» Потом ко мне оборачивается и спрашивает: «Это Коневец?» — «Да, — говорю, — Коневец». Тут он как закричит: «Да я же его брал!» — «То есть как?» — «С ротой десантной, в июле сорок четвёртого!» Вот ведь! Ну, тут, конечно, без Промысла Божьего не обошлось. Долго мы беседовали и сошлись на том, что и Святое Крещение Владимир Петрович должен принять именно здесь. Это, думаю, будет правильно. А заодно и покажет и расскажет, как всё было. Кстати, на френч-то его обратили внимание? Тот самый — сохранился.

— Сам не пойму — зачем хранил? А вот поди ж ты, как оно повернулось! Вы мне позвольте, отец Назарий, по берегу пошляться — уж больно невтерпёж! Мочи нет ждать до завтра.

— Да конечно, ступайте с Богом. Завтра всё обсудим. Не заплутайте только, фонарей у нас нет.

И когда за гостем закрылась дверь трапезной, качнул головой и сказал:

— Воистину — неисповедимы пути Твои, Господи!

На следующее утро после литургии отец наместник вышел на амвон и попросил всех задержаться.

— Вам хочет кое-что сказать наш гость, Владимир Петрович Зворыкин. Но сначала я хотел бы задать Владимиру Петровичу один вопрос. Дело в том, что он присутствовал при вскрытии раки с мощами преподобного Арсения, которые, как вам известно, насельники обители вывезти с острова не успели. И я хочу попросить вас, Владимир Петрович, по возможности точно указать место в подвале, где были свалены останки великого нашего молитвенника. Ведь едва ли после этого к ним прикасались, да и подвал был замурован после этого. Для меня лично не существует ни малейших сомнений в подлинности нашей святыни, но показания очевидца, безусловно, расставят все точки над «и». Итак, помните ли вы?

— Да, конечно! Вот, примерно здесь, — он отмерил метра четыре от раки к углу храма, где громоздилась четырёхметровая изразцовая печь.

— Ну, правильно! Здесь мы их и нашли тогда! — подал голос отец Арсений. — Да ради одного этого нужно было вам зайти именно на наше подворье! Ведь наверняка были, были сомневающиеся. Тем более что чудес особенных от своих мощей нам преподобный покуда не явил.

— Да ребятки, Господь с вами! А разве не чудо, что я сегодня, в этом самом месте крещён буду? Это я-то, окаянный? Вот вы крест с главного купола снимали, так, наверно, дыры от пуль заприметили. И от моих пуль там, ребятки, дыры были. И я в меткости упражнялся с другими. Хотя вроде злобы-то в нас к монахам не было. Дурные были, да все комсомольцы да партийные. Да и на что злиться? Вы бы видели, в каком виде монахи хозяйство оставили, — всё-то налажено, пригнано, инструмент сложен, станки в мастерских смазаны, сети рыбацкие высушены и развешаны. А келейки! Чистенько, прибрано, коечки застланы, в каких даже лампадки теплились ещё. И не скажешь, что второпях собирались. Но келейки мы не рушили, только коечки в больницу монастырскую снесли — там решили казарму обустроить. И иконы замполит велел содрать и за каре, на площадь снести. Туда и с храмов иконы свалили, и книги из библиотеки монастырской. Там всё и пожгли. Два дня чадило…

— А книги-то зачем? — спросил кто-то.

— А спроси его — зачем? Он, замполит-то, страсть лютый был. Я так полагаю, не успей монахи с острова убечь, всех бы под пулемёт поставил. Одно слово — зверь. Из чекистов он. Должно, там и озверел.

— А кладбище? — спросил Алексей.

— Нет, могил мы не трогали. Это уж моряки, должно быть. Мы же всего месяц на острове простояли, а после морячков прислали, так те уже обустраивались капитально.

— Да уж обустроились. — протянул кто-то.

— Бога нечего гневить, — строго сказал архимандрит. — Мы без морячков этих и сотой части бы не осилили того, что сделано. Нас тогда, пять лет назад, здесь всего шестеро было. Паломники-то уже годом позже сюда повалили, а всю основную грязь матросики разгребали.

После обеда Владимир Петрович принял Святое Крещение, и отец Назарий благословил его кипарисовым крестиком, привезённым с Афонской горы. Провожали его вечером всем составом. Он вконец расчувствовался и выказал желание, устроив в городе все дела, поселиться на острове навсегда. И конечно, тут же получил благословение на это.

Собственно, на этом и заканчивается история смутного времени в нашей обители. Так случилось, что из того, самого первого состава братии сегодня в обители не осталось ни одного человека. По разным причинам. Архимандрит Назарий вскоре после описываемых событий был назначен наместником Александро-Невской лавры, а недавно принял епископскую хиротонию. Кстати, там же трудится завхозом и новообращённый Владимир Петрович Зворыкин. В Лавре оказался и Славик, принявший там же постриг и иеромонашеский сан. Отец Варлаам уже более четырёх лет подвизается на Святой Афонской горе. Николай, сменив ещё три монастыря, прибился к старообрядцам «поповского толка» и, скорее всего, нашёл там то, что наиболее соответствует его угрюмой натуре, и в вере и в быту. Рыжий Женька женился на регентше, был рукоположён и настоятельствует в одном приморском городке. У них, по слухам, четверо детей, и там же обретается наш монастырский художник. Отец Варнава в том же году уехал на Псковщину, в общину Русской Зарубежной Православной Церкви, и след его потерялся. Отец Валерий прибился к деревенскому приходу на Новгородчине. Питая отвращение к любому физическому труду и справедливо ощущая себя в деревне, где вся жизнь построена исключительно на труде, человеком лишним, он, чтобы как-то компенсировать собственную никчёмность, одолевает приютившего его батюшку фантастическими проектами об открытии воскресной школы (в деревне в пятнадцать дворов), привлечении спонсора (уж ему известного!) для капитального ремонта храма или приглашении для потолочной росписи некоего известного художника, который будто бы спит и видит, что его призовут в новгородскую глухомань потрудиться во славу Божию. Истощив фантазию, он впадает в тяжкий запой и, кажется, близок к очередному изгнанию. Воистину: нет большей трагедии для мужчины, чем отсутствие характера! Андрей после невнятной попытки создать православную семью сбежал в Оптину пустынь, где принял иноческий постриг. Я недавно гостил у него. Он вполне счастлив; то есть счастлив настолько, насколько в иночестве уместно счастье вообще. Собственно, именно размышления о возможности счастья в постриге и подтолкнули меня покинуть обитель, хотя никто, как мне тогда казалось, в миру меня не ждал.

Я до сих пор помню тот зимний вечер, когда я после повечерия вернулся в свою келью. Было тихо и тепло и невероятно уютно от неверного, колеблющегося света керосиновой лампы, потрескиванья поленьев в печи… Наличествовал даже такой милый штамп, как морозные узоры на оконном стекле. Я угнездился в кресле с томиком Мандельштама и. не смог прочитать ни строчки! Не смог от восторженного, самозабвенного осознания того, что я счастлив — счастлив самым глупейшим образом. И почти в тот же миг я подумал, что это, наверное, не очень-то монашеское счастье.

Летом я покинул обитель. Первые две недели я методически накачивался пивом, по которому соскучился даже больше, чем по горячей ванной, а вечерами праздно шатался по городу, ностальгически вдыхая полузабытый запах гари и бензиновых паров, шарахаясь от звуков автомобильных гудков и трусливо прикипая подошвами к мостовой, если красный свет заставал на середине перехода. Скоро закончились деньги, и однажды смутным похмельным утром я вдруг ясно понял, что, сделавшись церковным человеком, я почему-то перестал ощущать себя горожанином и что мне нужно бежать из города — и чем скорее, тем лучше. Вещами я сильно обременён не был, и, запасшись на всякий случай у одного из митрополичьих секретарей, с которым близко сошёлся ещё на острове, справкой о своём благочестии, я тем же вечером подался на Псковщину, а ещё через два дня получил место псаломщика в небольшом селе с увесистым, как булыжник, наименованием Большая Храпь, на самой границе с тогда уже суверенной Латвией. Но это, как принято говорить, уже совсем другая история.

Никита Авров. Хроника смутного времени. Очерк. //«РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 6, страницы 303-322