Поделиться "Сергей Голлербах. Город-мусс"

4,901 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

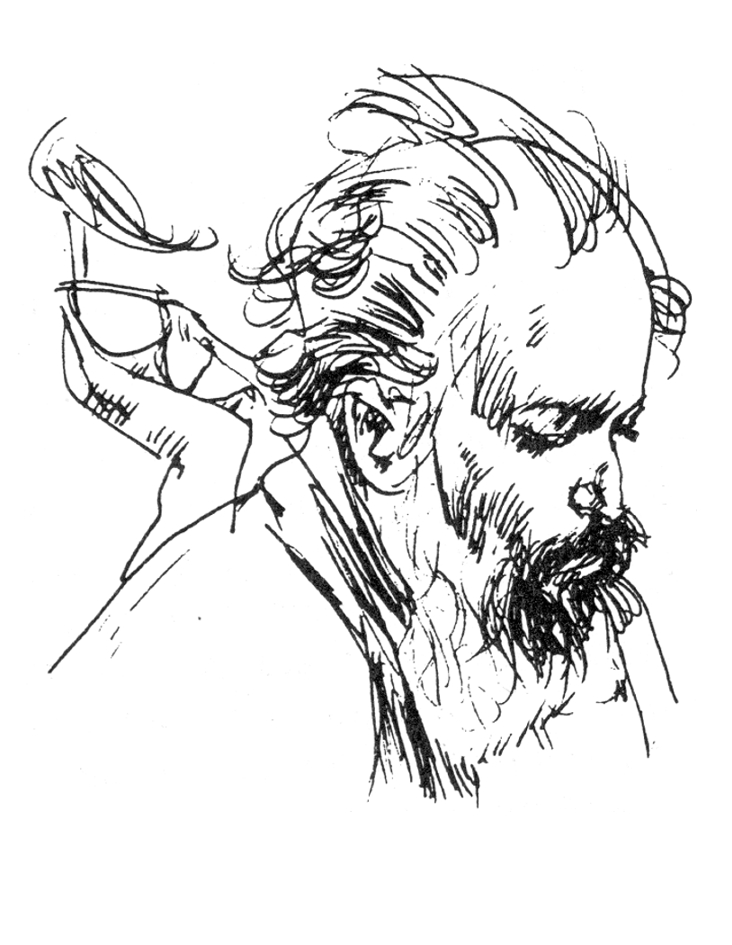

Сергей Голлербах. Живописец, график, художественный критик, эссеист. Родился в 1923 году в Детском Селе (ранее — Царское Село, позднее — Пушкин). Во время немецкой оккупации (1942) был вывезен на работы в Германию, в 1945 году — освобождён американскими войсками. С 1946 по 1949 год учился в мюнхенской Академии художеств, затем — в нью-йоркской школе Лиги художников-студентов (Art Students League). Живёт в Нью-Йорке, является действительным членом американской Национальной Академии художеств, почётным президентом Американского общества акварелистов, профессором живописи, членом разных художественных обществ и корпорации нью-йоркского «Нового журнала» (The New Review), лауреатом многих профессиональных наград и премий, автором большого числа книг и статей в зарубежной и российской периодике. Живопись и графика Сергея Голлербаха — достояние многих американских, европейских, российских коллекций и музеев, в том числе Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, музея Российской Академии художеств, Воронежского художественного музея.

Сергей Голлербах. Живописец, график, художественный критик, эссеист. Родился в 1923 году в Детском Селе (ранее — Царское Село, позднее — Пушкин). Во время немецкой оккупации (1942) был вывезен на работы в Германию, в 1945 году — освобождён американскими войсками. С 1946 по 1949 год учился в мюнхенской Академии художеств, затем — в нью-йоркской школе Лиги художников-студентов (Art Students League). Живёт в Нью-Йорке, является действительным членом американской Национальной Академии художеств, почётным президентом Американского общества акварелистов, профессором живописи, членом разных художественных обществ и корпорации нью-йоркского «Нового журнала» (The New Review), лауреатом многих профессиональных наград и премий, автором большого числа книг и статей в зарубежной и российской периодике. Живопись и графика Сергея Голлербаха — достояние многих американских, европейских, российских коллекций и музеев, в том числе Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, музея Российской Академии художеств, Воронежского художественного музея.

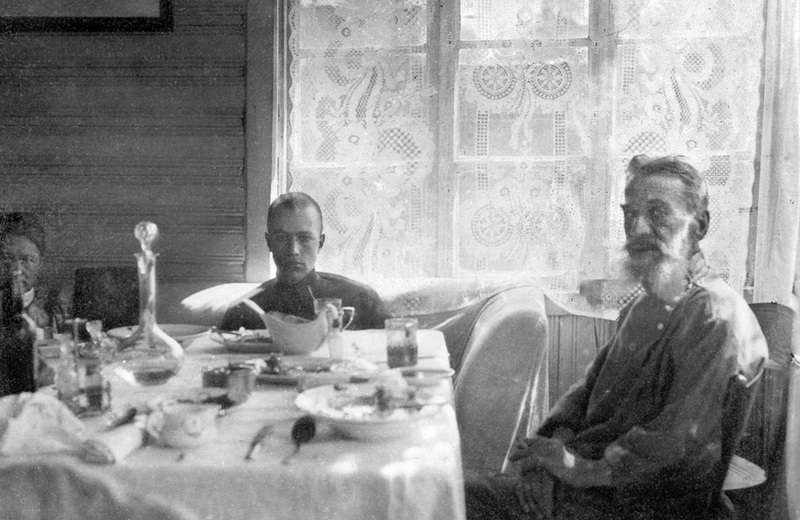

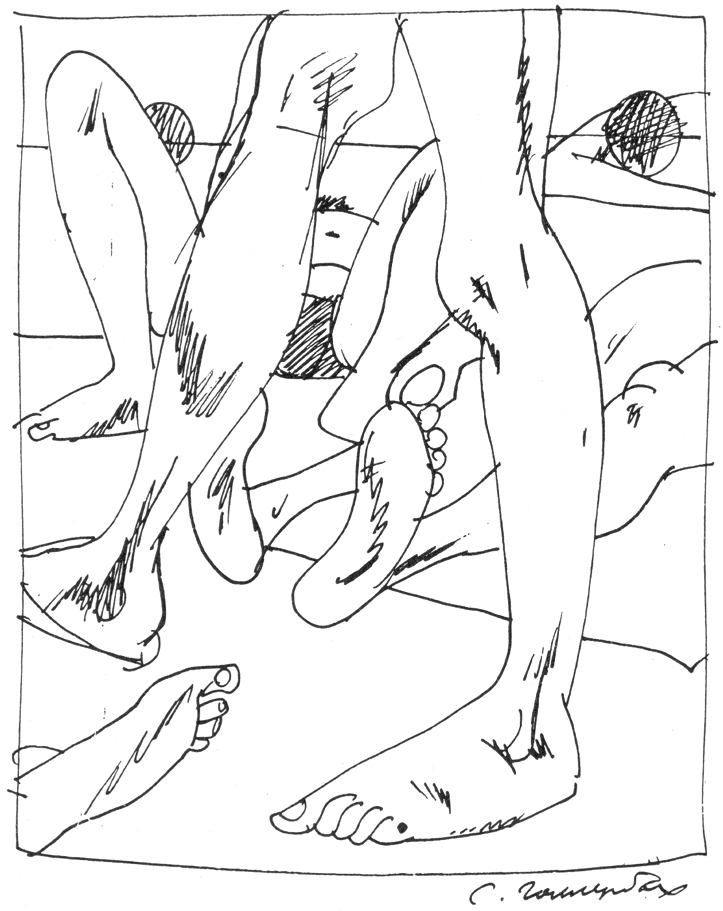

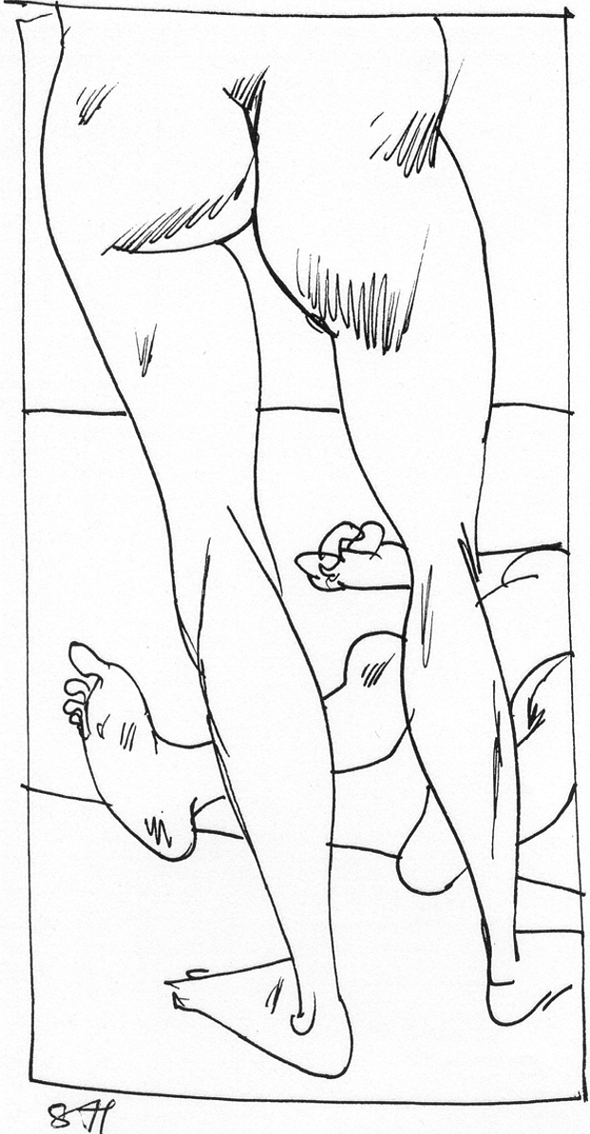

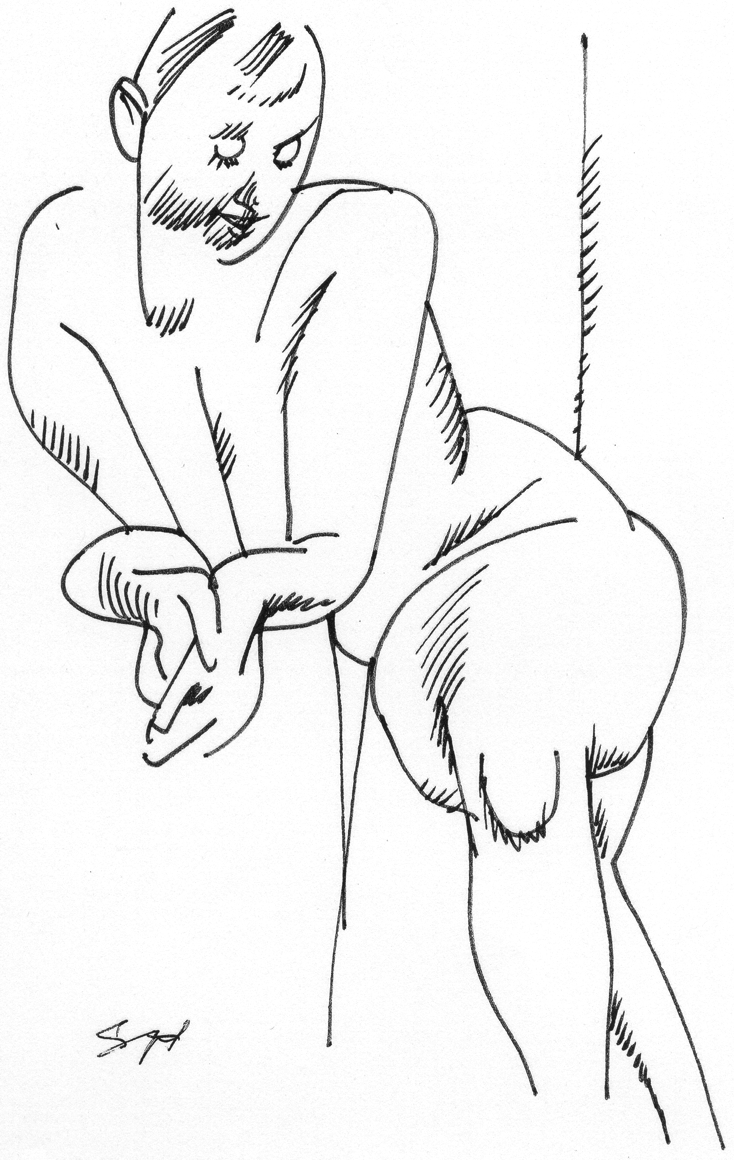

Рисунки Сергея Голлербаха, цветные вкладки к статье Сергея Голлербаха «Город-мусс»

Существует мнение, что возвращаться в места, где человек провёл свои детство и юность, ему не следует: разочарование неизбежно. Так, может быть, случалось со многими, но не со мной. Когда, после пятидесяти двух лет отсутствия, я вновь увидел мой родной город, я испытал чувство громадной радости и благодарности судьбе за то, что могу ступить на землю, вдохнуть воздух, увидеть деревья и здания, которые существовали тогда, в начале моей жизни. Да, многое изменилось, многого уже нет, но всё же это он, мой родной город. Он назывался Детское Село, был переименован в Пушкин в 1937 году, по случаю столетия со дня смерти поэта, а теперь носит свое прежнее название — Царское Село. Многолетняя резиденция дома Романовых, город дворцов и парков, прекрасных особняков и, конечно же, город муз, как назвал его искусствовед и литератор Эрих Фёдорович Голлербах, родной дядя и крёстный отец автора этих строк.

Книга «Город муз» была издана им в 1927 году, и для моих детских ушей это название звучало как «город-мусс», что-то приятно-сладкое. Содержание этой небольшой книги, впрочем, стало известно мне позднее.

Здание больницы, где я родился 1 ноября 1923 года, всё ещё стоит, но дом, в котором я жил, был разрушен до основания во время войны. Он принадлежал моему деду Фёдору Георгиевичу, владельцу булочной- кондитерской, в которой Ахматова и Гумилёв покупали пирожные и которую потом ещё много лет хорошо помнили старые царскосёлы.

Род Голлербахов — немецкого происхождения. По рассказам отца, мой прапрадед был забран Наполеоном в Великую армию, шедшую походом на Россию. К себе в Баварию он вернулся живым, невредимым и, несмотря на некоторую специфику его русского опыта, с добрыми воспоминаниями об увиденной стране. Думаю, этими воспоминаниями он делился со своими детьми, которых у него, католика, было много, — и потому один из его сыновей, по профессии подмастерье булочника, решил попытать счастья в Санкт-Петербурге, где уже с начала XVIII столетия существовала обширная немецкая колония.

В Соединённых Штатах, где я живу уже много лет, тоже есть Голлербахи. Они не родственники, а выходцы из одной и той же местности, — как крестьяне Погоре- ловы в каком-нибудь российском селе Погорелое. Истории известен, правда, граф Людвиг фон Голлербах, но он был не в своём уме и холост, так что вряд ли у него имелись потомки. За пределами родины многие из Голлербахов оказались тогда же, когда и мой прадед. Видно, в обнищавшей после наполеоновских войн Германии их мало что удерживало.

Прадеду было тогда восемнадцать лет. Переселившись в Россию, он принял местное подданство, и уже все последующие Голлербахи считались «обрусевшими немцами». У моего отца, у дяди, у меня в паспортах в графе «национальность» стояло «русский».

Прадед, как и его отец, был многодетен. Один из старших сыновей, мой дед Фридрих Вильгельм (называвший себя на русский манер Фёдором Георгиевичем или даже Егоровичем), пошёл выше своего отца, став кондитером; у него родились два сына, мой отец Лео Георг (по-русски Лев) и его младший брат Эрих Конрад.

Кондитерская деда на углу Московской и Леонтьевской улиц была разрушена в конце 1910-х, но у семьи уже имелся двухэтажный дом на окраине города, на Пешковской улице (впоследствии улице Глинки), в районе, бывшем тогда местом жительства многих обрусевших немцев и именовавшемся «Фридентальская колония». Небольшой пруд около Московского шоссе, параллельного улице Глинки, назывался Колонистским. Как ни странно, после Октябрьской революции наш дом не был конфискован. Покрашенный в светло-песочный цвет, он стоял в глубине небольшого участка, и чтобы пройти к нему, нужно было отворить деревянную калитку и проследовать по дубовой аллейке в сад, окружённый высокими деревьями и украшенный клумбой с цветами и садовыми скамейками. В углу, между огородом и улицей, высился каменный, жёлто-песочного цвета, как и дом, электрический трансформатор, издававший таинственный глухой гул. За домом находился ещё сад с цветами и кустами малины, смородины и крыжовника. Деревянный забор отделял наш участок от соседнего, выходившего на Московское шоссе, а по ту сторону шоссе жил академик Вавилов, впоследствии репрессированный Советской властью.

Дед Фёдор Георгиевич скончался в 1924 году, завещав дом и участок двум своим сыновьям и мне, тогда годовалому младенцу. Пока дом не был «уплотнён», наша жизнь могла считаться барской: родители и я жили внизу, в шести небольших комнатах с просторной кухней, верандой и всякими чуланами, дядя Эрих с женой — на верхнем этаже, тоже достаточно вместительном. К дому прилегали сараи. В одном из них держали белую козу Лизу, купленную родителями для того, чтобы я, малокровный мальчик, пил козье молоко, более полезное, чем коровье. В другом сарае выращивали поросёнка Пудика, которого, конечно, потом зарезали и съели: «ребёнку нужны жиры». Вспоминая эти бытовые детали, я вижу, какой простой и почти деревенской (действительно, сельской) была тогда детскосельская жизнь.

В те годы на нашей окраине уже мало что напоминало о когда-то бывшей здесь немецкой колонии. Разве что имена некоторых из соседей. Напротив нас жила гражданка Штраус, которую мы называли Штраусихой; её сын-подросток был отъявленным хулиганом и, кажется, даже сидел за какие-то проступки. Зато явно обозначились приметы новой жизни: например, прямо на нашей улице была организована санатория для туберкулёзных малышей. Город, названный Детским Селом из-за обилия в нём детских лечебных и оздоровительных учреждений (к тому располагал более здоровый, чем в Петрограде — Ленинграде, климат), стал тогда приютом не только муз, но и работников здравоохранения. Меня во младенчестве лечила женщина-врач со смешной фамилией Микешина-Вислоух. Припоминаю и других детскосельских врачей — Лапшина, Охотского, хирурга Баранова, зубного врача Долгиновера, кабинет которого находился в центре, на той же улице, что и кинотеатр «Авангард».

Часть города, где мы жили, была ещё не вполне застроена, повсюду оставались пустыри, и на одном из пустырей, где-то неподалёку от дома Вавилова, устроили Селекционную станцию (так её называли), для выращивания чего-то. Станция нуждалась в людях для выпалывания сорняков, и на эту простейшую работу посылали школьников. Послали и меня, учившегося тогда во втором или третьем классе 4-й школы. За пару дней я заработал пять рублей и с гордостью отдал их родителям.

Отец, когда-то с отличием окончивший Горный институт в Петербурге и в Первую мировую войну воевавший против немцев, к тому времени переквалифицировался, стал инженером-электриком и работал на оборонном заводе в Ленинграде.

В 1941 году, в самом начале новой войны с немцами, он вновь был призван на военную службу — и в 1943-м погиб. Мать, Людмила Алексеевна, имела совсем иные и происхождение, и биографию. Её отец, потомственный дворянин Алексей Алексеевич Агапов, был генерал-майором, директором Воронежского кадетского корпуса, затем генералом для особых поручений при Великом князе Константине Константиновиче; жил с 1908 года в Царском Селе со своей супругой Александрой Алексеевной и двумя детьми — Сергеем и Людмилой, и скончался в 1912-м. Брат матери, также кадровый военный и в то время офицер лейб-гвардии 2-го Царскосельского полка, пошел в 1914 году на фронт, получил там отличие за храбрость, а после революции, как и мой отец, переквалифицировался, поступив в Электротехнический институт. Жил он с женой уже не в Детском Селе, а в Стрельне. После убийства в декабре 1934 года Кирова дяде припомнили его офицерское прошлое и осудили на десять лет концлагеря. Он выжил, в 1945-м был освобождён, после смерти Сталина реабилитирован и скончался в Уфе в 1967-м. Моя мать, окончив с золотой медалью Царскосельскую женскую гимназию, хотела поступить на Бестужевские курсы, но отец-генерал, монархист и консерватор, согласия на это не дал. Когда же случилась революция, все сословные ограничения утратили силу, и дочь покойного генерала смогла строить свою жизнь самостоятельно, в том числе выйти замуж за купеческого сына. Она стала преподавать языки, во время войны попала на Запад и, проделав тяжёлый беженский путь, скончалась в Нью-Йорке в 1980 году, в возрасте восьмидесяти шести лет.

Дядя Эрих жил на втором этаже, и я любил бегать к нему: там был маленький балкончик с цветными стеклами, красными, синими и зелёными, во всём этом мне виделось что-то сказочное. И ещё две вещи запомнил я в квартире дяди: небольшой бюст, кажется, Данте или Гёте, и литографию, изображавшую лодку с фигурами, закутанными в белые ткани; лодка плыла к тёмному острову, на котором росли кипарисы. Теперь я знаю, что это была репродукция картины швейцарского художника Арнольда Бёклина «Остров мёртвых», чрезвычайно популярная когда-то. Именно через этот пейзаж и оставшуюся для меня навсегда безымянной фигурку я ощутил, хотя и смутно, существование каких-то других миров за пределами нашего городка.

Если выразиться выспренне, я почувствовал дуновение ветерка через окно, прорубленное Петром в Европу. Тогда я мало что сознавал, но сейчас, много времени спустя, вижу, что именно в тот момент моей жизни передо мной встали два образа России. Один — Петром созданная Российская империя, другой — Московская Русь. Первая Россия имела множество зримых, но загадочных примет: кариатиды Екатерининского дворца, статуя Геркулеса у лестницы в Камеронову галерею, Екатерининский парк, Адмиралтейство, Белая башня, Египетские ворота, наконец Лицей и Пушкин. Всё вокруг заключало в себе какие-то прекрасные тайны. Другой образ России — старую Русь — я узнал сначала по книгам, а потом и «лично», побывав в Москве. Из этих двух образов Россия петровская мне, конечно, ближе: Царское — Детское Село, Петербург — Ленинград были и останутся моей первой, незабываемой, непреходящей любовью.

К дяде Эриху часто приезжали гости. Смутно вспоминаю Алексея Толстого и его сына Дмитрия, не раз бывавших у дяди. Как-то раз я увидел незнакомого мне усатого гостя в сопровождении женщины и девочки приблизительно моего возраста; спутницы говорили на каком-то непонятном языке. Это был художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин с женой- француженкой и дочерью Ленушкой. Живо вспоминается мне и высокая фигура Юрия Ивановича Коса, известного ботаника и специалиста по грибам. Про него ходил такой анекдот: «„Юрий Иванович, — спрашивают его, — вот этот гриб съедобен?“ Юрий Иванович нюхает гриб и отвечает: „О да, вполне съедобен. Ну, могут быть от него лёгкая тошнота и понос, но в общем гриб хороший“». Помню также человека странной наружности. «Это писатель Скалдин, он немного сумасшедший. Он везде видит чёрта». Рассказывали, что Скалдин будто бы ходил лечиться к психиатру — и тому тоже стал мерещиться чёрт.

Когда я был ещё совсем мальчишкой, к нам в гости заходил живший неподалёку певец Ленинградской капеллы. Фамилии его не помню, но имя было красивым и запоминающимся — Павлин Алексеевич. Несколько лет прожил в Детском Селе и драматический тенор Ершов, прославившийся исполнением роли Зигфрида в вагнеровском «Кольце нибелунга». Совсем рядом с нами, на улице Глинки, жил и другой оперный певец, Сливинский, про которого говорили, что он рано ослеп и потому «покинул сцену».

В 1929 году дядя Эрих переехал в Ленинград, в его квартире поселился Валентин Иннокентьевич Анненский с женой Еленой Александровной и дочерью Лалой (Еленой), на год или два старше меня. Наш новый сосед был сыном известного поэта Иннокентия Анненского и, как и его отец, писал стихи, под псевдонимом Кривич. По словам моей матери, Валентин Иннокентьевич утверждал, что, будучи магистром чёрной магии, поддерживает связь с покойным отцом. Было ли это позёрством или он действительно занимался оккультизмом, сказать трудно. Во всяком случае, младший Анненский представлял собой интересную фигуру «серебряного века» и принадлежал к той части русской интеллигенции, которая не смогла найти себе место в новой обстановке. Имея прекрасное гуманитарное образование, он работал где-то счетоводом, а Елена Александровна прирабатывала как медсестра. Жили супруги очень бедно даже по советским меркам, но время от времени Анненский продавал что-то из «Кипарисового ларца» своего отца, и в семье появлялись небольшие деньги. На них покупались шампанское, пирожные. «У меня нет бедняцких привычек, я не могу экономить», — говорил Валентин Иннокентьевич моей матери. У Анненских устраивались литературные вечера, которые назывались «чаепитиями» и на которых обычно подавался только «чай по-анненски»: очень крепкий сладкий чай и чёрный хлеб.

Перед лестницей на второй этаж высился камень, вернее, метровой длины прямоугольный кусок гранита.

Как он там оказался, неизвестно, но дядя Эрих написал на нем масляной краской: «Сей монумент воздвигли Голлербах и Анненский».

Скончался Валентин Иннокентьевич в 1936 году. Нас тогда уже не было в Детском Селе: после убийства Кирова началась «чистка» Ленинграда и окрестностей, был арестован мой дядя со стороны матери, затем арестовали и отца.

Отсидев дней десять, отец вернулся, но с обязательством в течение трёх дней вместе с семьей выехать в ссылку, в Воронеж. Мы покинули родной город в мае 1935 года. Мне было тогда одиннадцать с половиной лет, и на том закончилось моё детскосельское детство.

Вернуться из ссылки удалось после того, как каким-то чудесным образом в 1936 году отец был амнистирован. Семья, которая заняла нашу квартиру, отказалась её вернуть, и отцу пришлось подать в суд, который решил дело в нашу пользу. Получили мы, однако, уже не шесть комнат, а только три: в нижнем этаже появилось ещё одно семейство, да и наверху Анненских «уплотнили»: туда въехала семья кровельщика-белоруса, которой правила его жена, неграмотная тётя Дуня. Всё же жизненные условия были лучше, чем в перенаселённых коммунальных квартирах Ленинграда: у нас по-прежнему оставались два сада, огород, дубовая аллейка, и пригородный образ жизни мало изменился. Наши отношения с соседями сложились относительно дружескими, несмотря на то что глава семейства, не желавшего пустить нас обратно, кричал на отца: «Зачем вы вернулись? Ваше место в Сибири!» Другое же семейство, желая завладеть нашей жилплощадью, написало на отца донос. Его вызвали в местное отделение НКВД, но он сказал следователю, что знает, кто написал донос и почему. Тот ответил отцу: «Будьте осторожны», — и отпустил. После этого жизнь пошла своим чередом, будто ничего не произошло. Я даже дружил с мальчиком первого семейства, он был моих лет и писал стихи; мы начали издавать рукописный журнал с его стихами и моими рисунками, но дальше одной тетрадки дело не пошло.

По возвращении из ссылки и до конца 1940 года мне пришлось учиться в 1-й средней школе, находившейся неподалеку от больницы, где я родился. Это было, пожалуй, самое значительное для меня время. Если я, проведя всю свою взрослую жизнь на Западе, всё же остался русским, то случилось так именно благодаря этим формирующим годам. Как раз во второй половине тридцатых я воспринял — хотя и в пределах своего тогдашнего понимания — «петербургскую» культуру России. Я узнал, например, что такое «Мир искусства», причём даже в подлинниках, так как в квартире дяди Эриха висели работы Александра и Альберта Бенуа, Лансере, Серебряковой, Головина, Волошина, Кустодиева, других художников-«мирискусников». Они гораздо сильнее повлияли на меня, чем произведения новейших тружеников кисти и карандаша. Из последних в те годы гремел пушкинский художник Лякин, автор картины «Киров на лыжах»; его картина имела большой успех, и он повторял её много раз в разных вариантах.

Тогда же у меня появились школьные друзья. Нам было по шестнадцать или семнадцать лет, но мы уже знали, кем хотим стать в жизни. Я твёрдо решил быть художником и в январе 1941 года ушёл из 1-й школы, чтобы поступить в СХШ, среднюю художественную школу при Академии художеств. Моя жизнь разделилась между двумя домами: каждые первые пять дней недели я жил в интернате СХШ на Васильевском острове, в субботу вечером возвращался в родительский дом в Пушкине, ночевал там и в воскресенье уезжал в Ленинград.

Однако вскоре учёбу прервала война; она застала меня в туристическом лагере на озере Селигер, где я отдыхал с другими «сэхашатниками». Вернувшись домой 25 июня, я узнал, что отец призван в армию. Мать, работавшая тогда в Политехническом институте, должна была эвакуироваться с остальными преподавателями, сейчас уже не помню куда, СХШ тоже предстоял отъезд в Алма-Ату. Но эвакуация задерживалась, и я с матерью остался в Пушкине, ожидая дальнейших распоряжений.

Хотя новости с фронта шли тревожные, и немцы продвигались быстро, война ещё мало затронула наши места. Нам выдали продуктовые карточки, по которым разрешалось покупать муку, крупу, хлеб. При вокзале была столовая, где можно было без карточки съесть суп. Другая такая же находилась при Александровском дворце, там тоже давали супы — борщ флотский и суп крестьянский. Городские власти в самом начале войны приказали населению заклеить окна полосками бумаги или ткани, чтобы от взрыва бомбы осколки стекла не разлетались и никого не ранили. Предложено было также рыть в садах траншеи, чтобы прятаться туда во время бомбёжек; их называли «щелеубежищами». Выкопал и я в нашем огороде траншею — больше похожую на могилу, но воспользоваться ею не пришлось. Мне шёл уже восемнадцатый год, я числился допризывником, и в середине июля меня взяли на окопные работы: копать противотанковые рвы где-то под Вырицей. Работали мы от зари до захода солнца, кормили нас, помню, густой пшённой кашей и хлебом. Продолжалось это недолго: появились немецкие самолёты, неподалёку стали бомбить, и нас распустили.

Я вернулся в Пушкин и записался в отряд противовоздушной и противохимической обороны — ПВХО. Получил противогаз, ручную сирену и вместе с несколькими соседями стал следить за воздушным пространством, чтобы при появлении вражеской авиации подавать сигналы тревоги. Поначалу самолёты появлялись нечасто, по два-три раза в день, поэтому главным занятием бойцов ПВХО стало наблюдение за согражданами: ожидалось появление шпионов и диверсантов, и мы должны были замечать, не ведёт ли кто-нибудь себя подозрительным образом. Однажды начальник отряда, проявив бдительность, остановил какого-то парня, ходившего взад и вперёд у вокзала, стал требовать у него объяснений его странного поведения и услышал: «Да я девушку жду».

Но случались и гораздо более драматичные истории. Свидетелем одной из них стал я сам. На втором этаже нашего дома снимал комнату Николай Николаевич Билибин с женой. Он был двоюродным братом известного художника-«мирискусника» Ивана Яковлевича Билибина, долго жившего в эмиграции, вернувшегося в 1936 году на родину и получившего место профессора графики в Академии художеств. Николай Николаевич был в своё время, как и мы, выслан, потом амнистирован. Ещё до революции он учился, кажется, в Гейдельберге, знал немецкий язык и преподавал его в средней школе после того, как был амнистирован. Возможно, знание языка и погубило его. Как-то в августе к нам пришли двое в штатском и спросили, живёт ли в доме гражданин Билибин. «Да, — ответила моя мать, — на втором этаже». — «Пойдёмте», — сказали они; у них оказался ордер на обыск, и мы были нужны им как понятые. Комнату открыли. На полке было много книг, включая немецкие, и тетради со спряжениями немецких глаголов. Штатские взяли кое-что, заставили нас расписаться в протоколе. «А что сказать гражданину Билибину, когда он вернётся?» — наивно спросил я. «Он не вернётся», — коротко ответил один из гостей. Так погибли Николай Николаевич Билибин с женой.

Фронт тем временем приближался. С юга стал доноситься гул, сначала глухой, потом всё более явственный — канонада. По ночам небо вспыхивало каким-то жёлтым светом, который быстро гас, — это немцы освещали местность. Через Пушкин проходили отступающие войска; у бойцов были окровавленные ноги. Многие наши соседи уже эвакуировались, а мы всё ожидали эвакуации института, где работала мать, и школы, где я учился. В Ленинград, объявленный на военном положении, въезд был ограничен. Кому-то удавалось без разрешения пробраться туда, пешком или на подводе, но это было делом рискованным, и не только из-за обстрелов и бомбежек: подводы останавливали, людей высаживали, случалось, что и грабили. Всё более опасной становилась и жизнь в Пушкине. В один из дней на улицу Глинки упала бомба, правда, небольшая; она разбила фасад продуктового магазина и убила покупателя. На земле валялись оборванные электрические провода. Знакомые посоветовали нам бросить дом, стоящий у железной дороги, и перебраться ближе к парку. В конце концов мы так и сделали. Возле одного из деревьев первого сада я закопал главную семейную драгоценность — японский чайный сервиз, подаренный бабушке Александре Алексеевне русским морским офицером, побывавшим в Японии в конце XIX века. Мы заперли квартиру и, взяв самое необходимое, перебрались в подвал одного из зданий возле Александровского парка.

Наконец начался бой. Два дня, что он длился, мы отсиживались в подвале. На второе утро наступила полная тишина. Кто-то высунулся наружу и сразу вернулся: «Товарищи, немцы пришли!» В этот день, 17 сентября 1941 года, закончилась моя жизнь в Советском Союзе, я оказался в оккупации.

Только раз пришлось мне навестить потом наш дом на улице Глинки. Случилось это недели через две-три после прихода немцев. Дом стоял пустой, все квартиры были разграблены. Я взял кое-какие мелочи на память и ушёл. Начисто разорёнными оказались и продуктовые магазины, и придомовые огороды, и пригородные колхозные поля. Страх голода крепко сидит в душе русского человека, всегда голодавшего, и проявляется всякий раз, как возникает повод к тому. Колхозные картофельные посадки, помнится, всегда были под угрозой разграбления населением, и в 1932-1933 годах родителям даже пришлось пару раз нести повинность по их охране. У нас была тогда немецкая овчарка, зарегистрированная в Осоавиахиме и, кажется, подлежавшая призыву на военную службу. Мать брала меня на занятия по её дрессировке, мне доставляло громадное удовольствие смотреть, как наша собака треплет рукав ватника у инструктора, играющего роль преступника. Осоавиахим выдавал для неё паёк — кости и пшено.

Кости мы сначала варили, получался вкусный бульон, а уж потом отдавали по назначению. Пшено было грязное, и бабушка ложечкой вынимала все чёрные зернышки, прежде чем варить кашу. Таким образом, в голодные годы наша собачка подкармливала нас.

Немцы, заняв Пушкин, вышли на Пулковское шоссе; там фронт остановился. Со стороны Ленинграда начались периодические артиллерийские обстрелы — в определённые часы, главным образом, под вечер; большого ущерба они не причиняли и были как бы просто указанием немцам, чтобы те дальше не шли.

Новые власти объявили северо-восточную часть города запретной зоной, выселили оттуда жителей. А потом закрыли и весь город, запретив выезд и въезд в него. Около пяти месяцев я провёл в оккупированном Пушкине. Это было самое тяжёлое время моей жизни. Началось постепенное вымирание нашего прекрасного города. Страшнее всего были голод и вызванное им чувство безысходности. Люди оказались предоставленными сами себе, никакого пайка население не получало, он выдавался лишь служащим Городской управы, больницы и каких-то других работавших на немцев заведений. Их, однако, было очень мало, остальным горожанам пришлось питаться тем, что удалось собрать до захвата города. Когда же запасы кончились, появились спекулянты, у которых за драгоценности можно было выменять продукты, главным образом, жмыхи и отходы от бойни; помню, мать раздобыла коровьи кишки, которые мы, отмыв, варили. Спекулянтами оказались и некоторые немецкие офицеры, говорившие по-русски, скорее всего прибалтийские. У них были хлеб, мука, даже колбаса. Случалось, изголодавшийся человек, достав где-нибудь продовольствия, наедался досыта и умирал от заворота кишок. У некоторых чувство голода исчезало, наступала апатия. От истощения умер писатель Александр Беляев, автор научно-фантастических романов, которые я очень любил, в особенности «Человека-амфибию». Незадолго до его кончины нас познакомили; Беляев, как уже и все мы тогда, был слаб и болен, однако отнёсся ко мне очень сердечно, даже подарил, надписав, свою последнюю повесть «Ариэль», вышедшую из печати в самом начале июня. Но мне было не до чтения фантастики. На фонарном столбе около кинотеатра «Авангард», где я часто бывал, немцы повесили женщину, обвинённую в людоедстве: она якобы убивала детей и готовила из них холодец. Там же мы увидели как-то тела повешенных партизан. Ходили слухи о расстрелах жителей, пытавшихся бежать из города. Поговаривали, что немцы вылавливают и расстреливают не успевших эвакуироваться евреев.

Не хочется вспоминать трагедии этого страшного времени. Вспоминаются какие-то детали и ощущения, которые теперь ясны и понятны, а тогда только замечались. Для анализа не было сил, их отнял у нас голод.

Зима 1941-1942 годов была суровой и снежной. Отапливались мы мебелью из брошенных квартир. Немцы расчищали лишь главные улицы для проезда своих машин, в боковых же оставались сугробы, с протоптанными в них дорожками. По городу мы тогда бродили — именно бродили, а не ходили. Жизнь была как в замедленной киноленте.

Хотя в школе мы учили немецкий язык, говорить по-немецки я не мог, да и немцы, занявшие наш город, объяснялись между собой на каком-то непонятном наречии. То были, конечно, разные и малоблагозвучные немецкие диалекты. Слушая крики немецких солдат, я стал различать отдельные слова: «яволь» («так точно»), «шайзе» («говно»), «рауз» («вон»), «лоз» (что-то вроде «иди, беги»). Запас слов у солдат не отличался богатством. Всё же один раз мне пришлось услышать нечто необычное. Бредя по улице, я увидел немецкого часового, стоявшего у дверей какого-то здания. Это был молодой парень, очевидно, немного старше меня, лет девятнадцати. Ему было явно очень холодно в его армейских сапогах. Увидев меня, он вдруг произнёс на чистом, без диалектных особенностей, немецком языке: «Криг ист нихт гут» («Война — это плохо»). Может быть, думаю я теперь, он был студентом художественной школы или начинающим поэтом, писателем, взятым в армию и посланным покорять страну, населённую «низшей расой». Его слова вспоминаются мне как единственное проявление чего-то человеческого со стороны оккупантов.

Как-то вечером я вылез из нашего подвального жилища, не помню уже зачем. Был трескучий мороз. И вдруг откуда-то сверху до меня донесся тихий мелодичный звон. Я поднял голову: в разбитом окне второго этажа на матерчатых полосочках, которыми было заклеено стекло, болтались его осколки. Они-то при лёгком дуновении морозного ветра и издавали этот нежный, почти «небесный» звон. Выражение «гроб с музыкой», как я понимаю сейчас, совсем не обязательно означает похороны с оркестром, а имеет и другие, не менее трагические вариации.

Видя, что я всё слабею, мать попросила знакомого доктора помочь. Он меня осмотрел, выслушал, кое о чём расспросил и ничего не сказал. Только много лет спустя мать сказала мне, что я при таких условиях прожил бы ещё недели три-четыре. Но произошло чудо: немцы решили эвакуировать население города, вывезя на работы в Германию. Это спасло меня и многих других от неминуемой голодной смерти: в Германии, хоть и плохо, нас стали кормить, так как мы были рабочей силой. Можно ли сказать, что я благодарен немцам за спасение? Нет, не немцам я благодарен, а судьбе, этой иррациональной силе, неожиданной и непредсказуемой, которая спасает или губит людей в полном безразличии к их достоинствам и недостаткам. Опыт войны заставил меня усомниться в воле Божьей, в том, что всё происходит по Его велению. Миллионы и миллионы людей, не хуже и даже лучше многих, погибли, а другие остались живы. Почему? Может быть, на это есть ответ, недоступный уму. Во всяком случае, я до сих пор испытываю чувство неловкости, вспоминая своё чудесное спасение от голодной смерти, — потому что другим это спасение не было дано.

Вывоз населения начался, если память мне не изменяет, в первую неделю февраля 1942 года. Дни стояли морозные и солнечные, занесённый снегом город был как-то особенно красив. Но эти зрительные образы не вызывали во мне никаких сентиментальных чувств, а только регистрировались памятью: человеческий организм обладает способностью самозащиты, притупляя чувства в судьбоносные моменты. Мы сидели в кузове грузовика, который, подпрыгивая на снежных ухабах (я это помню), вёз нас на юг — кажется, в Вырицу, — где уже были готовы теплушки для отправки нас на Запад. Смотря на удаляющиеся заснеженные здания Пушкина, я думал: «Вернусь ли сюда когда-нибудь?» У меня было твёрдое ощущение: моя жизнь коренным образом изменилась, всё с этого момента будет другим.

Уже в Германии, в трудовом лагере, я встретился с несколькими земляками, с которыми прежде не был знаком лично.

Один из них — литератор Разумник Васильевич Иванов, широко известный под именем Иванов-Разумник, — был добрым приятелем дяди Эриха. Другой — художник Оскар Юльевич Клевер — тоже был знаком с дядей и замечательно иллюстрировал сказки Андерсена. Оказались в нашем лагере также вдова Александра Беляева с дочерью Светланой. Вспоминаю и других пушкинцев, с которыми я познакомился только в лагере, — в том числе молодого тогда пианиста Игоря Чичагова и певицу Киру Бакланову; оба впоследствии, как и я, эмигрировали в Соединённые Штаты.

Связь с Россией восстановилась у меня в начале шестидесятых. Произошло это совершенно неожиданным и, я бы сказал, чудесным образом.

В 1961 году в Париже из труппы Кировского балета бежал и попросил политического убежища молодой танцор Рудольф Нуреев. Вскоре он стал мировой знаменитостью, в 1963-м вышла его автобиография, и вот, читая её, я обнаружил упоминание балерины Удальцовой, давшей мальчику- башкиру, жившему тогда в Уфе, первые уроки танцев. Анна Ивановна Удальцова, в девичестве Прокофьева, когда-то танцовщица кордебалета у Дягилева, была женой маминого брата, который после революции прибавил к своей фамилии девичью фамилию матери, урождённой Удальцовой, чтобы как-то «отдалиться» от покойного отца-генерала. Но дядя всё-таки оказался в концлагере, а его жена-домохозяйка с двумя детьми, Виталием и Мариной, была выслана в Уфу и там, чтобы прожить, стала зарабатывать тем, что умела: учить детей танцам.

Через Нуреева моей матери удалось связаться с Анной Ивановной и из первых рук узнать о судьбе давно потерянных близких.

Дядя Серёжа пережил концлагерь, нашёл семью и прожил ещё двенадцать лет. Сына он уже не увидел: тот погиб в боях под Курском, был похоронен в общей могиле, местонахождение которой так и не удалось установить, и посмертно награждён орденом. Оказалось также, что в Уфе, где жила семья без вины репрессированного дяди, закончил свои дни и мой отец. Демобилизованный по состоянию здоровья, в 1943 году он скончался от сердечного приступа на руках у Анны Ивановны. «Очень трудно было тогда зимой найти могильщиков, — написала она нам, — но всё же нашла и похоронила Льва Фёдоровича, но на крест не было ни денег, ни сил. Трудное было тогда время».

Мы продолжили переписываться, и в 1978 году в Нью-Йорк приехала дочь тёти, моя двоюродная сестра Марина. К тому времени она уже давно жила в Ленинграде, там же после смерти мужа поселилась Анна Ивановна, и Рудольф Нуреев, прежде чем быть принятым в интернат балетной школы в Ленинграде, тоже жил у них. Марина и Рудольф встретились в Нью-Йорке как старые друзья, он пригласил нас на все свои выступления в театре «Метрополитен».

Прошли годы, в России началась перестройка, и в 1989 году Рудольф Нуреев прилетел в Ленинград, чтобы выступить на сцене своего родного Кировского театра, вскоре вновь ставшего Мариинским. К сожалению, он был уже не тем, что раньше, и по возрасту, и по начинавшейся болезни. Тем не менее у него получилось навестить свою первую учительницу, преподнести ей букет цветов, пригласить на прощальные, как оказалось, выступления. Анне Ивановне тогда исполнилось ровно сто лет, и об этом написала одна из городских газет, упомянув, кроме прочего, мою мать и меня. И случилось новое чудо: статью прочёл совсем молодой тогда историк и филолог Евгений Александрович Голлербах, внук моего дяди Эриха. Таким образом он узнал об Анне Ивановне, а я о нём.

От племянника я смог узнать наконец про то, как погибли при эвакуации из блокадного Ленинграда дядя и его жена Мария Ивановна. Их сын, мой двоюродный брат Александр, остался жив, закончил, как и мой отец когда-то, Горный институт, работал на Дальнем Востоке и скончался в Южно-Сахалинске в 1985 году. Племянник навестил меня, и я решился ехать на родину. Сначала в Москву, а оттуда — на поезде — в Петербург.

Поразительная вещь человеческая память! В ней откладываются зрительные впечатления и хранятся в её «запасниках» в течение десятилетий, ничем не затронутые. А потом, через много лет, происходит узнавание: да, ведь я помню всё это, причём не детали, а всё в общем — знакомое и родное. Эти чувства я испытал, глядя в окно на проплывающие мимо пригороды Петербурга. Стоял май, но всё вокруг было серо и сыро, и вот именно это и помогло мне живо вспомнить будни моей ранней молодости.

В Петербурге я встретился со школьными друзьями, немногими оставшимися к тому времени в живых. Я увидел двух своих одноклассников: Яшу и Толю. С Яшей — Яковом Григорьевичем Добкиным-Гридом, ставшим инженером-изобретателем и библиофилом, — мы сидели за одной партой.

С Толей — Анатолием Васильевичем Федотовым, контр-адмиралом Балтийского флота, — я часто играл в шахматы у него дома, на Московском шоссе. Они встретили меня как старого друга: прошедшие пятьдесят два года и тот факт, что я стал эмигрантом, не изменили их чувств ко мне.

Вместе с ними мы отправились в наш родной городок. Никогда не забуду этого своего возвращения. По Пулковскому шоссе мы доехали до того места, где проходила в 1942 году линия фронта, потом дальше, мимо Египетских ворот, свернули на Октябрьский бульвар. «А вот и улица Глинки», — сказал шофёр, повернув налево. Я помнил невысокие липы, росшие на улице, теперь же они стали высокими, их кроны образовали зелёный свод, вся улица стала аллеей с живой изгородью. В конце улицы должен был стоять наш дом. Вместо него я увидел пустырь, густо заросший сорняком. Стояло также несколько высоких деревьев, но трудно было сказать, из какого они сада, — того, что был перед домом, или того, что был за ним.

Среди всех наших чувств особое место занимает обоняние. Оно как-то глубже и вернее остальных, которые могут обмануть. Вот почему, оказавшись на том месте, где стоял наш дом, я ковырнул землю и понюхал её. Она пахла сырой глиной, и я вспомнил — да-да, именно так пахла земля, по которой я бегал мальчишкой! Это был запах моих детских лет. Как зверь, я по запаху узнал своё прошлое пастбище.

Потом я ещё много раз приезжал в родные места, но один из этих визитов запомнил особо. Было это в конце девяностых. Тогда из Америки прилетела и моя старинная знакомая, учившаяся в параллельном классе 1-й школы, Таня Камендровская, урождённая Анциферова, дочь известного историка Петербурга Николая Павловича Анциферова. Мы с нею, с Яшей, Толей, Шурой Пурцеладзе, Музой Козловой, Ниной Анфертьевой, Серёжей Якобсоном и Юрой Найдёновым — бывшими соучениками — фотографировались у входа в нашу школу, у Камероновой галереи, у памятника Пушкину, там, где когда-то находилась булочнаякондитерская моего деда, и, конечно, на улице Глинки, там, где я жил. В другой приезд, в 2005 году, к нашей компании присоединилась новая знакомая, искусствовед из царскосельского музея-заповедника Ираида Кур- товна Ботт. Я познакомился с нею благодаря своей давнишней нью-йоркской приятельнице Марине Шацкой. Много лет назад, после войны, Марина купила в Германии несколько акварелей, похищенных кем-то из немцев из Александровского дворца. Автор этих работ Елизавета Бём была любимой художницей императорской семьи, на любовь отвечала любовью и охотно изображала венценосных ценителей своего искусства. Один из листов, попавших к Марине, как раз и представлял собой парный портрет государыни

Александры Фёдоровны и младенца цесаревича Алексея. Марина решила вернуть реликвии на родину, и помощь в этом ей оказала Ираида Ботт. В результате акварели вновь попали в Александровский дворец, откуда когда-то они отправились по свету.

Встретился я и с Ниной Чепуро. Когда-то она, очень красивая девушка года на два старше меня, жила в самом конце улицы Глинки. Её дом, довольно уродливый, стоит и теперь. Перед войной Нина вышла замуж, родила, муж ушёл на фронт, ей не удалось эвакуироваться, и зимой 1941 года я видел её стоящей у немецкой комендатуры с младенцем на руках. Очевидно, она надеялась выпросить что-то для ребёнка. Нина пережила оккупацию, имела непростую судьбу и в один из моих приездов пришла меня повидать. Это была уже старая женщина, увядшая, почти без зубов, но с остатками былой красоты. Я был тронут тем, что она вспомнила меня, мальчишку.

Однажды, приехав на родину, я решил пешком проделать когда-то хорошо знакомый мне путь: от вокзала по Железнодорожной улице, вдоль железнодорожного полотна, до улицы Глинки. Сколько раз, возвращаясь из Ленинграда, я шёл домой этой дорогой. Где-то здесь стоял дом инженера Александровича, им самим построенный. Инженер жил в нём с женой, сестрой жены и девочкой Мариночкой. Последняя, по официальной версии, была дочерью супругов Александровичей, на самом же деле родителями Мариночки были бароны Таубе. Они получили десять лет концлагеря, но успели передать дочь друзьям, с просьбой приютить и воспитать её. Моя мать часто водила меня в эту семью, где, кроме Мариночки, бывали также другие дети, и мы играли вместе, пока родители вели между собой взрослые разговоры.

Дома Александровичей я не нашёл, как раньше не нашёл своего.

Люди в молодости часто пишут стихи, а потом, если не становятся поэтами, бросают это навсегда. Со мной произошло наоборот: никогда стихов не сочинял, лишь на старости лет этим занялся, — и написал стишок, посвящённый родному дому. Поэтических достоинств в нём, пожалуй, немного, но чувства свои я передал верно:

Домик, домик мой родной

Вспоминаю я порой,

Вот там сад, вот огород,

Вот кустарник у ворот.

А потом пришла война,

Всё разрушила она,

И на месте на пустом,

Где стоял когда-то дом,

Там трава растёт густая,

И я сам теперь не знаю,

Где был сад, где огород,

Где кустарник у ворот.

Но во сне я вижу ясно

Домик наш, такой прекрасный:

Всё осталось там на месте,

И семья там снова вместе,

И войны как не бывало,

Нет Конца, есть лишь Начало.

Сергей Голлербах. Город-мусс. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 5, страницы 166-181

Рисунки Сергея Голлербаха, цветные вкладки к статье Сергея Голлербаха «Город-мусс», прилагаемые в печатном издании альманаха

Скачать статью

Скачать цветные вкладки