Поделиться "Иосиф Райскин. Валерий Гаврилин как зеркало культурной революции"

4,157 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

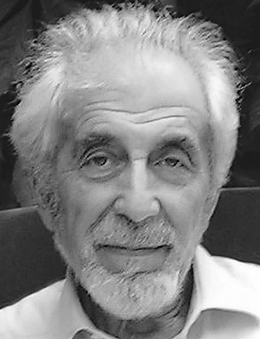

Иосиф Райскин. Музыковед. Родился в 1935 году в Куйбышеве (ныне Самара). В 1958-1965 годах, по окончании Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ), работал в Центральном научно-исследовательском институте Военно-Морского Флота СССР. Автор изобретений в области навигации. В 1965-1982 годах — преподаватель кафедры физики в горном институте (ЛГИ).

Иосиф Райскин. Музыковед. Родился в 1935 году в Куйбышеве (ныне Самара). В 1958-1965 годах, по окончании Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ), работал в Центральном научно-исследовательском институте Военно-Морского Флота СССР. Автор изобретений в области навигации. В 1965-1982 годах — преподаватель кафедры физики в горном институте (ЛГИ).

Одновременно с 1957 года, печатался как музыкальный критик, работал редактором в Ленинградской филармонии и Союзе композиторов. В 1975 году окончил теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории.

С 1978 года — член Союза композиторов России. В годы перестройки редактор газет и журналов — «Искусство Ленинграда», «Pro Musica», «Журнал любителей искусства», с 2001 года — главный редактор газеты «Мариинский театр». С 2003 года — председатель секции критики и музыкознания, член Правления Союза композиторов Санкт-Петербурга. Автор более четырёхсот научных и популярных статей и рецензий. Анонсировал более двухсот концертов, грампластинок и компакт-дисков; подготовил более двухсот печатных буклетов к музыкальным фестивалям и спектаклям. Редактор отдела музыки и автор статей в РГС (Русский гуманитарный словарь: В 3 т. М.; СПб., 2002). Автор статей в новом 22-томном издании The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Сфера основных интересов — история отечественной и зарубежной музыкальной культуры, современный композиторский процесс, петербургская исполнительская и композиторская школы, теория и практика музыкальной критики и журналистики. Живёт в Санкт-Петербурге.

ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛИН КАК ЗЕРКАЛО КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Бог создал молодого композитора по образу и подобию своему.

А из его ребра — его музыку.

В. Гаврилин

Мальчик из русской глубинки… Родился в городе — пусть небольшом, но славном — да судьба распорядилась так, что отца убили на войне, мать служила воспитателем, директором детских домов — то одного, то другого — по деревням и сёлам Вологодчины… Там и жил с матерью — сперва в городке Кадникове, затем в деревне Перхурьево, в селе Воздвиженье, в селе Ковырино (в последнем — уже детдомовцем после ареста матери).

Валерий Александрович Гаврилин — дитя русской культурной революции. Это утверждение поначалу кажется преувеличением. «Архангельский мужик» стал же «первым нашим университетом» (как сказал А. С. Пушкин) и не в советские времена. Сколько выходцев «из народа», из простых крестьян становились знаменитыми учёными, поэтами, писателями, художниками в не единожды проклятой «тюрьме народов» — царской России!

Речь не о плакатном смысле термина «культурная революция», а о подлинном его содержании. О том благе, которое, по мысли зачинателей культурной революции, она должна была нести (и несла, будем справедливы!) народу. И о тех огромных, неисчислимых бедствиях, о тех невосполнимых утратах, которые наша культура потерпела в годы культурной революции.

Ни гимна, ни одического славословия «Советам», советскому — не ищите в этих словах. Употребляю сие определение только как прилагательное к той эпохе, к тому времени, которое мы, старшее поколение, ещё очень хорошо помним, а молодёжь знает лишь по «рассказам бывалых людей» да по книгам. Вдобавок скажу, чтобы все точки над і поставить: едва ли не лучшая часть тех самых завоеваний советской культуры, которыми мы по сю пору можем гордиться, создавалась не благодаря казённой советской идеологии и эстетике, а вопреки! Хотя, конечно, государственная поддержка культуры, искусств, образования немало способствовала их развитию (при одновременной их несвободе и политической ангажированности). Кто-то ведь сказал, что искусства процветают под рукой монархов, при абсолютистских режимах — при дворе Лоренцо Медичи или Людовика XIV, в самодержавной России, наконец… Ну а в Советском Союзе — это мы знаем на собственном опыте — знакомство с поэзией, музыкой, живописью, не укладывавшимися в прокрустово ложе нормативной эстетики, было делом подпольным и наказуемым. Советская власть раздавала премии — Сталинские и Ленинские — и по-своему очень любила искусство; в ночном разговоре с женой Осип Мандельштам сказал, что нигде так высоко не ценят поэзию: за неё расстреливают!

Любопытно поставить рядом два свидетельства — фразу Дмитрия Шостаковича (по воспоминаниям Галины Вишневской), не о сталинском, а о брежневском, то есть относительно «вегетарианском», времени: «Скажите спасибо, что еще дают дышать!», — и слова поэта Давида Самойлова: «Спасибо, что подавляли». Настоящее искусство растёт не в оранжереях, а в суровой борьбе с косной толпой, с жестокой и невежественной властью. Художник закаляется в этой борьбе (хотя так и просится здесь на язык дополнение в духе чёрного юмора: если остаётся жив!). Поставим рядом и высказывание нашего героя: «Искусство — реакция на духовную несвободу…» («О музыке…», с. 224)1. Валерий Александрович Гаврилин — знаковая фигура для своего времени не только в силу ярчайшего и своеобычного таланта (что давно осознано многочисленными его почитателями), но и в контексте той эпохи, с которой он связан всеми обстоятельствами своей жизни — человека и художника.

Дав «Перезвонам» подзаголовок-посвящение «По прочтении В. Шукшина», композитор нисколько не ограничил себя рамками одной жизненной и творческой биографии — ведь речь идёт, по словам В. Гаврилина, «о личности, как я понимаю, выдающейся и крупнейшей, являющейся средоточием всего самобытного и могучего русского. Мне и нужно было в этом сочинении собрать хотя бы по крупице всё, с чего начинался русский человек, и всё, что он прошёл за свой многодесятилетний путь [курсив мой. — И. Р.], и из чего он складывался»2.

Обратим внимание на выделенное курсивом: не многовековой, не тысячелетний — обыкновенно ассоциирующиеся с Россией, Русью определения — а именно «многодесятилетний» путь! Понятно, что за этим конкретным и точным сроком — недавняя современность, советская эпоха, что становится совершенно ясным из дальнейших слов композитора: «Мы знаем, что такое „Поучение Мономаха“, из каких песен составлено это „Поучение“ — это священные песни. Вера наших отцов в нас, в корнях наших сидит. И как бы ни хотели забыть это, заругать это, затоптать — ничего не сделаешь — это наш корень». На дворе 1988-й, уже «перестроечный» год, но композитор, выступающий на телевидении, ещё скован, вынужденно осторожен: не называет по имени библейские псалмы Давида, ограничиваясь подцензурным эвфемизмом. И продолжает: «Из чего складывается характер русского человека? Из святого отношения к жизни, из мудрости, из веселья, из лукавства, из зла, из борьбы с самим собою, из любви и из некоторых фантазий, которые переживает почти каждый русский человек.» («Слушая сердцем», с. 312-313).

А ранее, за два года до премьеры «Перезвонов», композитор высказался ещё определённее: «По моему замыслу, сочинение должно передать душевную жизнь народа через судьбу одного человека — от рождения, через детство и юность, зрелость, к концу. Бесконечная дорога, по которой идут люди, поколение за поколением. Образы дороги, пути, реки жизни — главное в сочинении» («Слушая сердцем», с. 153).

В центре этого opus’a magnum В. Гаврилина — история человеческой души, духовное возрастание человека. От коллективного архаического ритуала — к молитвенному преображению личности. От весёлого буйства языческих по своей природе игрищ — к христианскому покаянию. От подземного антимира, от погрязшей в грехе земной жизни — к небесному граду. От разбойничих песен — к «Поучению» Владимира Мономаха, восходящему к Псалмам Давида. Не об этом ли сказал однажды Н. С. Лесков: «Жить и грешить, а когда умирать станешь, тогда раскаяться и снискать «овреол» [одно из лесковских словечек. — И. Р.] — такой конец был и остаётся для людей русской религиозной культуры целью жарких желаний» (Лесков Н. О литературе и искусстве. Л., 1984. С. 195). И в этом смысле «Перезвоны» — псалом покаянный, художественно достойный своего великого образца: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои» (Пс. 50).

Возникает соблазн взять «в соавторы» самого композитора, ибо оставленные им письменные свидетельства — не только собственно музыка, но и обильные дневниковые записи, письма, статьи, интервью и т. п. — рисуют историю становления и преображения человека в условиях, когда советские ритуалы составляли каркас нашей недавней жизни. При том, что сама эта официальная идеология медленно эволюционировала: от изданий вроде «Библии для верующих и неверующих» или «Безбожного песенника» — до морального кодекса строителей коммунизма, явным образом травестировавшего библейский декалог.

Многочисленные записи Валерия Гаврилина (ведущиеся им едва ли не с детских лет), взятые под определённым углом, дают некий совокупный вербальный текст, параллельный партитуре «Перезвонов». Композитор предстает как типичный self-made man (человек, сделавший

себя сам), чьё нравственное совершен совершенствование он сам точно и изумительно образно определил как «модуляцию из варяг в греки» («О музыке…», с. 176). То есть, как нетрудно догадаться, от языческих верований викингов к византийскому христианству, а на самом деле: от стихийного язычества невоцерковлённой, да по сути безбожной, «осовеченной» толпы — к глубоко личному почитанию Христа.

Думаю, мы постепенно и лишь со временем осознаем значение поразительного документа, этой день за днём прослеженной подлинной «исповеди сына века». В отличие от «Летописи» Римского-Корсакова или «Хроники» Стравинского, написанных зрелыми мастерами, к тому же получившими традиционное образование высочайшего уровня, у Гаврилина мы находим отражение не столько его профессионального совершенствования, сколько именно человеческого становления. Пунктиром намечена биография, отсутствует точный хронограф — его задним числом составляют исследователи творчества Гаврилина. Но есть нечто гораздо более важное — вектор творческого развития, хроника мужающей мысли.

В гаврилинских записях встречаются порой странные зигзаги, повторы — на то и разрозненные записи, а не связный текст. Повторов не избежали и публикаторы. Но ведь репризность — едва ли не главнейшая черта крупной музыкальной формы, развёртывающейся во времени. Сегодня, когда есть тысячи разных способов фиксации сколь угодно пространных музыкальных полотен и можно многократно «переслушивать» музыку, репризность как элемент формы сохраняет прежде всего архитектоническую функцию. Но ведь раньше-то репризность была необходима (как и двойная экспозиция в сонате) ещё и для того, чтобы облегчить слушателю усвоение тематического материала.

Для Гаврилина же повтор — провозглашение жизненного профессионального кредо: «Неповторимый — значит смертный. Хочу повторяться и быть бессмертным. Хочу повторять любимое и обессмертить его» («О музыке…», с. 169). Любопытно, как в этой формуле переплетаются элементы чисто музыкальные, идущие от сонатного развития или от ости- натного назидания-долбления, с постулатом веры в постоянство неких жизнеполагающих принципов.

Рядом с воплями о «конце эпохи композиторов» (Владимир Мартынов), раздающимися вслед известному тезису Френсиса Фукуямы о «конце истории», Валерий Гаврилин, с его родниковым даром мелодиста, поистине Божьим даром, — наглядное опровержение эсхатологических теорий. И живи Гаврилин сегодня — сколько бы ещё мы получили от него редкостных даров песенных.

Кстати о песенной форме: в строгом соответствии с известной формулой Римана Гаврилин относит к ней все виды музыки кроме полифонических жанров.

«Мне порой коллеги говорят: „Давай пиши симфонию!“. Цитируют великого Дмитрия Дмитриевича Шостаковича: „Царица в музыке — симфония!“. А я, увы, не разделяю этого отношения. Симфония как музыкальная форма — эпическая, казалось бы, всеобъемлющая — властвует, однако, всего лет двести пятьдесят… Скажем, в Средневековье, во времена Возрождения главенствовали голос и хор. Человеческий голос подарил миру симфоническую, оперную формы. В старых учебниках композиции симфоническая форма называлась песенной. Как ни странно, но мы утратили представление, что такое песня. Обеднили её. Дескать, есть запев и припев —значит, есть песня. Да нет же, истинная песня шире, глубже, драматичнее шлягера. А теперь спрошу вас: что такое „Слово о полку Иго- реве“? Песня. Своеобразная, но песня. Далее, „Песнь о Роланде“, „Песнь о нибелунгах“ и гомеровские поэмы — по сути своей, по эпической музыкальности — песни. Голос, повторю свою мысль, подарил миру и нынешнюю, и прошлую симфонию» («Слушая сердцем», с. 188-189).

Гаврилин не скрывает своих предпочтений: «Короткая форма — как удар кинжала. Крупная форма — медленное, обстоятельное вскрытие с потрошением…» («О музыке.», с. 181). Но и прислушивается к советам: «Думаю симфонию написать — говорят, больше выявлюсь» («О музыке.», с. 150). Там, где для поверхностного взгляда проходит водораздел (кому-то даже кажущийся разломом), — там Гаврилин ищет точки соприкосновения. Он одинаково чужд и элитарному снобизму, и ретроградному традиционализму. Примечательно, с какой принципиальностью выступил Гаврилин в защиту композиторских исканий в трудные «постоттепельные» времена, когда шельмовали «абстракционизм» и додекафонию.

«Надо тренировать свою технику, средства выражения. Мы не можем отставать в технике, в техническом мышлении от музыкального мирового уровня. Надо тренировать нашу логику на любой системе писания. В этом есть своя красота. Традиционалисты и модернисты — точильные камни друг о друга. Во взаимной борьбе оттачивается мастерство, отыскивается с большей тщательностью содержание музыки, расширяются поиски того, как „быть более интересными“. Поэтому сочинения модернистов должны не только существовать, но и исполняться.» («О музыке.», с. 63).

Это говорит недавний выпускник консерватории, только что принятый в Союз композиторов 27-летний автор «Русской тетради». Четверть века спустя маститый и уже нашедший себя композитор подтвердит: «Какую бы светлую дорогу ни проложило то или иное направление музыки — нужно иметь ещё и другие, может быть, и не столь сияющие: всегда может случиться время, когда именно они спасут искусство.» («О музыке.», с. 222). И это слова художника, нередко — и в дневниковых заметках, и в публичных интервью — спорящего с авангардистами, не приемлющего эстетику авангарда!

Страстный полемист, отстаивающий свою точку зрения, Гаврилин спорит не ради самоутверждения, а в поисках истины. Истина же объективна и предвечна — имя её, не всегда называемое, угадывается без труда.

«Самовыражение и неподдельное искусство — вещи несовместные. Материал (интонационный) приходит ко мне извне — независимо от моей воли. Дальше я весь во власти этого материала. т. е. материал управляет мною, а не я материалом. Когда материалом командую я сам, это значит: сочинение не получилось.» («О музыке.», с. 223).

А на соседней странице находим еще более определённые высказывания: «Самовыявление — нарциссомания», — и вот — внимание! — «Душа — христианка. Она не даёт покоя» («О музыке.», с. 227).

Душа — христианка. Уважая любовь Гаврилина к повторам, к настойчивым напоминаниям, процитируем красноречивый фрагмент из его интервью на радио: «Я не принадлежу к числу тех композиторов, которые самовы- являются… скорее всего, я рассматриваю себя как инструмент, обычный инструмент. Я сам, моя душа — рабочий инструмент.» («Слушая сердцем», с. 179). Рабочий инструмент музыкант должен содержать в чистоте и всегда настраивать его на высокий лад (речь, разумеется, не о камертоне).

И композитор так видит одну из причин падения интереса к академической музыке со стороны широкой публики: «.мы сами [музыканты. — И. Л] внутренне очень несовершенны. Многие из нас, может быть, вообще не имеют права <…> обращаться к публике, потому что происходит, как говорил Антон Павлович Чехов, „обман святого духа“» («Слушая сердцем», с. 178).

Валерий Гаврилин безусловно имел право на такое заявление. Имел право, следуя давним русским традициям, сделать героем «Перезвонов» грешника, раскаявшегося разбойника. Но не художника-конформиста, не морально неразборчивого одописца, лишённого малейших угрызений совести. «Обман святого духа» делается особенно циничным, когда к высоким религиозным темам, к литургическим жанрам ничтоже сумняшеся «модулируют» от вчерашних верноподданнических кантат и ораторий.

Я вспоминаю в этой связи гулявшую в самиздате (не знаю, напечатана ли позднее, цитирую по памяти) строфу литовского поэта Томаса Венц- ловы — ядовитейшую контаминацию известных строк Александра Блока и Бориса Пастернака:

Грешить бесстыдно, беспробудно,

Потом достать чернил и плакать,

И головой, от хмеля трудной,

Упасть в грохочущую слякоть.

Из записей Гаврилина: «Бог создал молодого композитора по образу и подобию своему. А из его ребра — его музыку. <…> С чего зародились рисование, живопись, скульптура? Возможно, с желания уподобиться богу [именно так, пока: бог, с маленькой буквы. — И. Л] и создать то же, что создал бог в свои семь дней.» («О музыке.», с. 33, 42).

Размышления о духовном, мысли о Боге 18-20-летний Гаврилин, словно стесняясь, помещает в тетради под заглавием: «Смешное..?» Выразителен этот знак вопроса! То ли сомнения одолевают юношу, то ли это попросту конспирация: мысли-то не для комсомольца! Мог и с иронией пройтись по адресу некоего композитора (собирательный образ): «Сел за рояль и стал самовыявляться. Семь дней отражал действительность и семь дней самовыявлялся» («О музыке…», с. 132). Хотя в последние, 1990-е годы вспомнит и словно примирит в себе оба начала — в буквальном смысле слова жизненные начала — светское и религиозное: «Крещение и приём в пионеры. Мать: „Крёстной не говори“. Крёстная: „Матери не говори“. Учили обе одному и тому же — десяти заповедям» («О музыке.», с. 255). А рядом апология боговдохновенного творчества — Валерий Гаврилин переписывает в тетрадь стихотворение петербургского поэта Андрея Реброва:

Бородино листа. Свеча.

И чуть повыше

Три сложенных перста —

Так крестятся и пишут…

(«О музыке…», с. 254).

В начале тех же 90-х композитор зачерпнёт из своей бездонной памяти рассказ о голодном Рождестве — первом послевоенном,1946 года:

«Весь день мы, ребятишки, бегали из дома в дом и смотрели, как хозяйки из крапивы, коры и склизкой чёрной картошки делали тесто, доставали и чистили проржавевшие и „опаутиневшие“ за годы войны противни, разогревали их на огне, смазывали их Божьей свечкой, от которой по избе разливался чудесный, голубой, ароматный дым, и уложив раскатанное тесто … задвигали противни в печь. В этот день деревня пировала — завтра родится Христос. Ночью, когда в доме стало совсем светло от луны и сон неожиданно прошёл, я перебрался с полатей на печку к крёстной и, обхватив руками её шею, спросил: „Крёсна, а зачем Христос сделал, чтобы все стали с пирогами?“ — „Потому что он людей жалеет и за правду стоит. Спи.“ — „Крёсна, а почему людей кривда одолеет?“ — „А потому, что правда ушла на небеса, к самому Христу, Царю небесному. Спи. А кривда пошла у нас по всей земле, горе ты моё, не спишь, и мне сна нету“. И, поглаживая меня по нестриженой голове, тихонько запела:

От кривды стал народ неправильный,

Неправильный стал, злопамятный.

Они друг друга обмануть хотят,

Друг друга поесть хотят.

Кто не будет кривдой жить,

Тот причаянный ко Господу,

Та душа и наследует

Себе Царство небесное».

(«Слушая сердцем», с. 318–319).

В этой песне (духовном стихе), сохранённой памятью мальчика, — зерно сокровенных программных мотивов «Перезвонов», произведения зрелого мастера: «У меня нет возраста, — скажет Гаврилин, — я молод, как новорождённый, и стар, как самый старый человек на земле» («О музыке…», с. 144).

Композитор, когда его расспрашивали об истории создания «Перезвонов», отвечал, что работал над сочинением приблизительно семь лет. Непосредственным толчком явилось сотрудничество с Михаилом Ульяновым, позвавшим его написать музыку к спектаклям по Шукшину. Но недаром одна из записей Гаврилина гласит: «Купола духовного держатся на кирпичах» («О музыке.», с. 162). «Семь лет творения» венчают подготовительную работу, длившуюся десятилетия. К своему вершинному произведению он шёл всю жизнь, по крупицам намывая золото, как добытчик на приисках. То из записей 1974 года узнаём, что музыка неосуществлённого балета «Шинель» впоследствии вошла в «Перезвоны», то среди заметок 1972 года вдруг мелькнёт знакомое — осколки молитвы из «Смерти разбойника»: «И зачем бы тебе не простить меня, не снять с меня проклятия своего и т. д. (на финал „Вечерка“)» («О музыке.», с. 115). Или на соседней странице вдруг бросится в глаза четверостишие Гаврилина:

В муках, тревогах

Живём по правилу:

С думой о боге

Прислуживать дьяволу.

(«О музыке…», с. 114).

Да ведь это же высказанный в афористической форме один из главных поэтических лейтмотивов «симфонии-действа» (не забудем, что Гаврилин — автор не только музыки, но и большей части текстов «Перезвонов»). Ко времени непосредственной работы над партитурой симфонии относится выписка из ветхозаветного пророка: «У бога важнейший советник — сатана (по Михею). В каждом прекрасном живёт гадость» («О музыке.», с. 209).

Марксисты признали бы в загадочной фразе «диалектику по Гегелю» (пресловутое «единство противоположностей»). Для Гаврилина же это — привычная жизненная и религиозная антиномия. Христианство антино- мично; в этом оно наследует Ветхому Завету. Добро и зло, грех и святость уживаются рядом, борются (по Достоевскому) в сердце человеческом. Соперничают они и в душе творца (композитора, художника, поэта), улавливающего земные ли токи, космические ли послания — напомню уже процитированное:

Бородино листа. Свеча.

Не сакраментальное tabula rasa (чистая доска, чистый лист), а «Бородино листа» — заповеданное художнику свыше поле битвы, метафора, перекликающаяся с образным самоопределением другого поэта:

Я — поле твоего сражения.

(Б. Пастернак)

Заповеданное свыше… Не один раз Гаврилин уподобляет себя инструменту в руках Бога, антенне, чутко улавливающей послание из космоса. Но связь эта двусторонняя, подчёркивает композитор, говоря о духовной музыке: «Это музыка большого синтетического действия, где участвует и церковная архитектура с куполами — антеннами в небо, куда посылается человеческая энергия, энергия духа верующих — мольбы, просьбы. И составная часть всего этого — хоровое пение. Церковное пение должно Рыть в церкви [курсив мой. — И. Р.]» («Слушая сердцем», с. 322).

Именно поэтому, не желая давать малейший повод для упрёков в спекуляции, Валерий Гаврилин обратился не к богослужебной литургии — он прекрасно сознавал ответственность перед многовековой традицией. Не воспользовался он и паралитургическими концертными жанрами, «замещающими» в секуляризованном обществе церковную службу, — духовной музыкой в филармонических залах. Поиски жанровой модели, отвечающей его замыслу, привели Гаврилина к мысли о мистерии, о её старинном русском виде — действе.

Гаврилин вспоминает, как он получил однажды от своего близкого друга, художника Юрия Селиверстова, сценическую разработку «Пещного действа» вместе с разными вариантами переводов с церковнославянского и комментариями специалистов. Над оперой на библейский сюжет «Пещное действо» (по первым главам Книги пророка Даниила) Гаврилин работал в 1970-х годах. Опера была сочинена, но не записана, из-за того что не было реальной возможности её поставить на сцене («Слушая сердцем», с. 352). «Пещное действо» оказалось в ряду многих незаписанных и навсегда утраченных для потомков сочинений — симфонии, приснившейся Берлиозу; колокольного звона, по рассказам современников, гениально импровизированного Мусоргским за роялем, и многих других.

В интервью ещё до премьеры «Перезвонов» композитор сообщает: «Это сочинение по форме ближе всего к мистерии. По-русски это называется действо. Такая хоровая симфония-действо. Есть элементы театрализации, элемент сюжетности. Это нечто среднее между оперой и ораторией» («Слушая сердцем», с. 171). Воля композитора заключила элементы действа в прочную и хорошо выстроенную форму симфонии, пусть нестандартной — хоровой симфонии. Но это как раз поразительная иллюстрация того, что форма в музыке поистине неотделима от содержания. Музыкальная форма является едва ли не главной гранью содержания — будь то симфонии Бетховена или «звуковые кристаллы» А. Веберна. Сошлёмся на афоризм ученика Веберна, композитора и блистательного педагога-аналитика Ф. Гершковича: «Как представляет собой истинное что… Форма — то, что превращает содержание произведения в его сущность. Музыкальный характер поднимается из формы, как пар из горячей воды» (цит. по: Холопов Ю. В поисках утраченной сущности музыки. Филипп Гершкович// Музыка из бывшего СССР: Сборник статей. Вып. 1. М., 1984. С. 38).

Тринадцать хоровых номеров симфонии-действа «прослоены» семью гобойными соло. Эти инструментальные интермедии или контрастируют с отзвучавшими хорами, или вбирают в себя их интонации, перекидывая между ними тональные мостики-модуляции. Есть у сольных наигрышей и другая функция — это своеобразные моменты отстранения от «шума времени» (О. Мандельштам), от «гула жизни» (В. Набоков), мгновения тишины, раздумий.

Мысль использовать именно гобой, звучание которого напоминает крестьянскую жалейку, не случайно посетила Гаврилина. Она подсказана и вековой практикой народного музицирования, и, возможно, появившимся за несколько лет до «Перезвонов» сочинением другого замечательного ленинградского композитора Люциана Пригожина. От его камерной «Симфонии в обрядах» для хора a cappella и гобоя повеяло такой подлинностью, таким многообразием вокальных и речевых приемов, словно мы подслушали, подглядели девичьи игры и свадебный обряд, тяжкую жизнь «мужней жены» и весёлое «застолье-пированьице». Словно «Любовь и жизнь женщины» — как в известном вокальном цикле Шумана, только на русский, на крестьянский лад — промелькнула перед нами.

Симфония Гаврилина — а её по праву можно называть именно так, не акцентируя всякий раз особый жанр хоровой симфонии-действа — монументальное сочинение, в котором поразительным образом слились в нераздельное целое музыка поющаяся и музыка играемая, нередко в православной традиции противопоставляемые. Речь не о гобойных интермедиях и не о батарее ударных инструментов, введённых автором в партитуру. А прежде всего о блистательном использовании человеческого голоса во всём богатстве его выразительных возможностей. Хоровая «оркестровка» Гаврилина изумляет и отдельными остроумнейшими деталями, и мощной симфоничностью целого. В этом Гаврилин наследует Рахманинову (как известно, в разговорах с друзьями называвшему свою поэму «Колокола» хоровой симфонией). Рахманинову, чью музыку «колокольность» пронизывает — от фортепианных прелюдий, этюдов- картин и концертов до симфоний и кантат.

И ещё об одном истоке гаврилинской партитуры (или, скорее, о побудительном мотиве к её созданию) — о стихотворении Николая Рубцова, земляка композитора. Небольшое стихотворение это, навеянное картиной

Исаака Левитана «Вечерний звон» и явственно отозвавшееся в «Перезвонах» Гаврилина, хочется привести целиком:

В глаза бревенчатым лачугам

Глядит алеющая мгла,

Над колокольчиковым лугом

Собор звонит в колокола!

Звон заокольный и окольный,

У окон, около колонн, —

Я слышу звон и колокольный,

И колокольчиковый звон.

И колокольцем каждым в душу

До новых радостей и сил

Твои луга звонят не глуше

Колоколов твоей Руси…

Из «Перезвонов» Гаврилина, из формы симфонии поднимается «как пар из горячей воды» — так задумал автор — обобщённый образ русского человека на перепутье добра и зла, правды и кривды, свободы и несвободы, греха и раскаяния. В «Перезвонах» перед нами совсем недавняя (да во многом и нынешняя!) Россия, насильственно лишённая веры, обе- збоженная, расхристанная, ищущая пути к духовному выздоровлению. и с трудом находящая его. (Напомню, «Перезвоны» закончены в 1982-м, премьера состоялась в 1984-м — «доперестроечных» годах.) Не обманывает и язык, порой несколько архаичный, всегда фольклорно окрашенный:

В наши души гадью плёвано.

Грязно!

Наши думы водкой чищены.

Это из первой части симфонии-действа «Весело на душе» (вдумайтесь в название!). Это не о той тютчевской России, которую «В рабском виде Царь небесный// Исходил, благословляя». Это о стране, где расстреливали священников; взрывали соборы, построенные на народные деньги; оскверняли могилы национальных героев (например, Багратиона!); где устраивали в церквях склады, катки и бассейны; где приспосабливали интерьеры дворцов под конторы советских учреждений, НИИ, войсковых частей. Беру первые приходящие в голову примеры — им же несть числа! Гаврилин выписывает из «Отечника»: «Атеизм — это тонкий слой льда, по которому один человек может пройти, а целый народ провалится» («О музыке.», с. 267).

На этом фоне следующая часть симфонии «Смерть разбойника» ещё более обычного героизирует образ излюбленного в народном православии «разбойника благоразумного». Начинается трудный путь от Перуна до Христа, восхождение от «Весело на душе» к «Молитве». Увы, в конце «Перезвонов» тропа эта поворачивает вспять: финальная «Дорога» знаменует возвращение на круги своя, но в снятом, очищенном от чудовищных реалий жизни виде символизирует просветляющую, катарсическую сущность художественного творчества. Замечательно сказал об этом отец Павел Флоренский: «Так, в художественном творчестве душа восторгается из дольнего мира и всходит в мир горний. Там, без образов она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены вещей и, напитавшись, обременённая ведением, нисходит вновь в мир дольний. И тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, её духовное стяжание облекается в символические образы — те самые, которые, будучи закреплены, дают художественное произведение» (Флоренский П. Иконостас. М., 1994. С. 47).

Оппозиция «дольнее — горнее» наделена композитором формообразующей функцией. Арка, переброшенная от первых двух частей симфонии («Весело на душе», «Смерть разбойника») к двум заключительным («Матка-река», «Дорога»), подобно тесным обручам скрепляет её, иллюстрируя гаврилинское: «Искусство — это повторение. Повторение — это форма» («О музыке…», с. 157). Но она же, эта арка, многоцветной радугой горит над чудесными видениями красоты («Вечерняя музыка», «Скажи, скажи, голубчик.»), над отблесками весёлых празднеств («Ерунда», «Воскресенье»). Они проносятся перед мысленным взором покидающего грешную землю «разбойничка, люду бедному заступничка».

Минуем мнимую оппозицию «песня — симфония»: для Гаврилина она с юных лет не была актуальной (симфония — это песенная форма). За этим совершенно надуманным противопоставлением скрывается другое, чрезмерно муссируемое: деревня — город. Валерий Гаврилин печалился, когда видел, как наступает городская цивилизация на беззащитную крестьянскую культуру. Но ещё в студенческие годы записал: «Обычно те, кто ругает фольклор города, хвалят фольклор деревни. А ведь сама деревня давно подвержена процессу ОГОРОЖЕНИЯ [выделено В. Гаврилиным — И. Л]. С момента начала капитализации» («О музыке.», с. 46).

Не разделял Гаврилин и опасений ревнителей чистоты христианства, боявшихся вторжений дуалистических представлений в искусство. Вслед за Бояном из оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки он мог бы повторить хрестоматийное: «Природу вместе созидали// Белбог и мрачный Чернобог». Вслед за исследователями (Д. С. Лихачёвым, А. М. Панченко) высоко ценил Гаврилин очищающую силу народного смеха, пародийных карнавальных ритуалов (вплоть до «parodia sacra»).

Апология так называемого «дурацкого смеха» содержится в работах А. М. Панченко: «Древнерусский „дурацкий смех“, по всей видимости, родствен смеху средневековой Европы. Осмеивался не только объект, но и субъект повествования, ирония превращалась в автоиронию, она распространялась и на читателей, и на автора, смех был направлен на самого смеющегося. Это был „смех над самим собой“. <.> Основной парадокс шутовской философии гласит, что мир сплошь населён дураками, и среди них самый большой дурак тот, кто не догадывается, что он дурак. Отсюда логически вытекает, что в мире дураков единственный неподдельный мудрец — это шут, который валяет дурака, притворяется дураком (вспомним сказки, где дурак всегда умнее всех). Поэтому „старинный дурацкий смех“ вовсе не бессознателен и не наивен.

Это своеобразное мировоззрение, выросшее из противопоставления собственного горького опыта „душеполезной“ и серьёзной официальной культуре» (Панченко А. М. Литература «переходного века» / / История русской литературы: В 4 т. Т 1. Л., 1980. С. 105-107).

Смех над собой в высшей степени свойствен русскому человеку, о чём красноречиво говорят многие страницы «Перезвонов». Это и бесшабашное ёрничество («Весело на душе»), и чистое озорство, виртуозное как в словесных кружевах, так и в блестящей хоровой инструментовке («Ерунда», «Ти-ри-ри»). Это и гротескное преломление в современных народных быличках (страшилках) древнего языческого культа нечисти, первобытного анимизма («Страшенная баба»). Композитор отчётливо сознавал: такой смех не роняет достоинства народного, напротив — возвышает его.

Д. С. Лихачёв на склоне лет в своих «Заметках» вспоминал об одном старинном обычае: «„Вызвонить грех“ — отлить колокол, чтобы он своим звоном вымолил у Бога прощение. Или отлить колокол в чью- либо память. Таков был обычай» (Лихачёв Д. Заметки и наблюдения. Л., 1989. С. 389). В тетрадях Гаврилина дважды встретилось переписанное им четверостишие:

Такая глушь, такая мгла,

Что надо бить в колокола,

Чтоб вывесть путника на свет,

Но даже колокола нет.

(«О музыке…», с. 85, 265).

Стихотворение это, датированное 1936 годом (!), принадлежит забытому сегодня крестьянскому поэту Василию Наседкину. Вскоре (в 1937 году) он был арестован и 15 марта 1938 года расстрелян вместе с другим крестьянским поэтом Петром Орешиным.

Не случайно главному делу свой жизни Валерий Гаврилин дал имя «Перезвоны». Была в этом какая-то наивная вера, что он может «вызвонить грех» — не свой! — или не только свой — грех тяжкий, всенародный. Но ведь вызвонил! Замолил! Не случайно и в музыке, и в литературных эссе, и в стихах — читатель мог оценить его поистине всеобъемлющий талант — Валерий Гаврилин оставался верен своему человеческому и художническому предназначению:

Стихира есть —

«Достойно есть…»

Что это значит,

Что за честь?

……………….

«Достойно есть…» —

Достойным быть.

(«О музыке…», с. 154–155).

Ближе к концу жизни Гаврилин оставил характерное признание: «В костюме, галстуке и очках — я просвещённый, европейски образованный музыкант. А как остаюсь в чём мать родила, да сижу дома, да брожу невесть где — так мужик мужиком, из вологодских. И нет тогда счастливее меня никого в целом свете» («О музыке.», с. 288). Читая эти строки, я подумал с благодарностью о том, что своё можно любить, не принижая чужое, как любил Баха и Шумана «вологодский мужик» и европеец Гаврилин (урок нынешним нашим профессиональным «патриотам»!). Вспоминается и знаменитая фраза Герцена о западниках и славянофилах: «Мы были два сердца, бившиеся в одной груди».

А почти в самом начале консерваторского обучения, в 1958 году, Гаврилин делает пронзительную запись: «Я человек очень простого склада. Тогда ко мне приближаются люди примитивные, душевные, иногда душевно тонкие и чистые, но которым непонятен я со своей работой… Я человек и очень сложного склада — тогда ко мне подходят люди с пораненным самолюбием, уязвлённые, очень развитые интеллектуально… Я мечусь меж первых и вторых и не могу найти преданного человека, который был бы мне настоящим другом… Музыка, сердце моё, жизнь моя, не учи людей ЖИТЬ [выделено В. Гаврилиным. — И. Л], учи любить, страдать, и ещё любить, и ещё любить. Друг мой, всем своим, помоги мне в этом» («О музыке.», с. 29-31). Разве не напоминает этот крик души пушкинское: «Но не хочу, о други, умирать, / / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»!

Музыка должна учить любить и страдать, говорит Гаврилин. А это ведь программа эстетического воспитания: музыка, искусство не развлекать призваны, а учить любви; страданию учить невозможно, а вот состраданию — просто необходимо! Страшно, когда страдание приходит к нам в дом с войной и гибелью близких, — наше поколение детьми встретило войну, и мы помним, как страдание, общее горе сплачивало людей, делало их лучше (были, разумеется, противоположные исключения, но ведь вот именно исключения!) Отчего же в мирное время так ожесточаются сердца? Недаром многими мудрецами сказано: несчастье делает душу человеческую внимательной к другим людям.

Правда, Пушкин же и возразил резонно: «Говорят, что несчастье — хорошая школа, но счастье — лучший университет».Так ведь и счастью — высокому духовному счастью, катарсису (а не кайфу, прости Господи), — тоже учит искусство! Если филармония — храм, в котором, извините за выспренний слог, мы причащаемся тайн симфонической и камерной музыки, то что же такое какой-нибудь крытый стадион или спорткомплекс, где орёт в стокиловаттные динамики очередная раскрученная поп-группа? Ответ находим в гаврилинских записях — это «кайфедральный собор» [Курсив мой — И. £] («О музыке…», с. 192)!

Крупнейший австрийский музыковед, один из пионеров музыкальной социологии Курт Блаукопф остроумно заметил, что грохот биг-бита создаёт своеобразное «звуковое убежище» для молодёжи и служит «занавесом», отделяющим её от остального мира, от тех, кто не привык к подобной звучности. К последним снисходительно обратился американский рок-музыкант Стив Бейторс: «Если я слишком громок для вас, значит, вы слишком стары для меня».

Социологи приходят к сходным выводам, утверждая, что звучащее пространство как бы простирает шатёр над слушателями, и переживания их становятся общими… Музыка обволакивает слушателей, отрезает, отграничивает их от внешнего мира, чтобы внушить затем находящимся внутри чувство взаимосвязанности. И так происходит не только в закрытом зале, но и на стадионе или на грандиозном рок-фестивале в Вудстоке (США).

К агрессии современного музыкального масскульта Гаврилин относился с резким неприятием, называл его продукцию «музыкой массового уничтожения вкуса» («О музыке.», с. 170). «Современная песня — рождественская похлёбка для бедных. <…> Не всё золото, что блестит, не всё музыка, что звучит», — продолжает он («О музыке.», с. 176, 264).

Даже если Гаврилин и не всегда прав в безоговорочно отрицательном отношении к массовой культуре, нельзя не разделить пафос его замечательного определения: «Интеллигентность — степень и способ потребления» («О музыке.», с. 306). Потребительство в культуре, подменяющее благодарное сотворчество публики, аудитории, особенно ненавистно ему:

«Духовная пища не должна вызывать духовной сытости — она должна вызывать голод» («Слушая сердцем», с. 284).

«Музыку теперь не надо даже слушать: её пихают, она сама лезет в уши. Громкая звучность развивает безынициативность, духовную, моральную слабость, почти беспомощность. Современный молодой человек в тишине беспомощен, он беззащитен внутренне, не имеет той опоры на духовность, которая необходима каждому живому человеку…» («О музыке…», с. 277).

«Певица с выпученным голосом.» («О музыке.», с. 201).

«Э. Фитцджералд, Э. Пиаф — национальные, мощные характеры, но А. П. — воинствующая обывательница. И если, принимая стадионную терминологию, она (А. П.) лучшая, то хорошо бы прибавлять — к сожалению, пока таков наш уровень» («О музыке.», с. 225).

«Шоу-бизнес основан на системе вседозволенности… искусство настоящее — на системе запретов» («О музыке.», с. 331).

«Это не звёзды — это фонари, которые светят, пока есть электричество. То, что они делают, так же похоже на искусство, как обезьяна на человека. Это ниже уровня человеческого достоинства. Можно иметь высшее образование, но от постоянного слушания эстрады можно превратиться в идиота. Это продукция для птичьих мозгов…» («О музыке.», с. 310).

«Если не оказывать должного сопротивления, то в два-три года эта лжемузыка завоюет всю страну» («О музыке.», с. 311).

А ведь, если быть точным и честным, эра всеобщего оглупления началась на заре тотальной радиофикации, задуманной как средство идеологического промывания мозгов. Правда, были времена, когда по городской радиосети транслировали постоянно, а не раз в год по обещанию, симфонические концерты, оперные спектакли, когда в концертах по заявкам слушателей звучала не только попса (да и то один и тот же набор!)… Но Бог ты мой, что неслось из колокольчиков-радиорупоров на уличных стенах или на столбах в пионерских лагерях, домах отдыха, в поездах, на теплоходах, прогулочных или круизных… Вот Сергей Прокофьев, вернувшийся в начале 1930-х годов в «Большевизию» — так он называл СССР — записывает в дневнике: «В поезде усовершенствование: в коридорах вагонов ужасно хриплое радио, которое орёт до половины второго и просыпается в половине восьмого. Я хотел писать комиссару путей сообщения» (запись от 26 мая 1933 года). С тех пор бесчисленные письма, статьи, фельетоны с одним рефреном: «Остановите музыку», — как в воду канут, словно в песок уйдут, не возымев никакого эффекта. Зато раздадутся поэтические крики: «Тишины хочу, тишины!» А это — всего лишь вариации на пастернаковское:

Тишина — ты лучшее,

Из всего, что слышал…

Вот и Валерий Александрович делает запись: «Тишина — лучшая музыка» («О музыке.», с. 294). И в самом деле, иногда так хочется спрятаться в первозданную тишину — она ведь тоже часть того, что философы средневековья называли на латыни шшіса шикана. Тишина — часть мировой музыки! И порой такая же спасительная завеса, как в иных случаях грохочущая звуковая «ниагара».

Признаться, я с особым удовольствием нашёл у Гаврилина следующее высказывание: «Страшна полукультура, полузнание, так как их, как правило, хватает лишь на то, чтобы скрыть другую половину — незнание» («О музыке…», с. 138). Лет двадцать назад я готовил для журнала «Искусство Ленинграда», где заведовал отделом музыки и музыкального театра, статью под заглавием: «Поликультура или полукультура?».

Заданный вопрос не риторический — он имеет прямое отношение к культурной революции. Началась она, как вы догадываетесь, в том приснопамятном 1917 году, но продолжалась практически все семь с лишним советских десятилетий. Это была поистине перманентная революция: «Есть у революции начало — нет у революции конца!» — как пелось в песне.

Знаменитый проект Козьмы Пруткова «О введении единомыслия в России» был блистательно реализован большевиками. Вместо разных партий и общественных организаций — «есть такая партия!» — единственная и непогрешимая. Вместо разных там философий или, упаси Бог, религий — единственное вероучение: «Учение Маркса непобедимо, потому что оно верно». Вместо классических гимназий и реальных училищ, кадетских корпусов и женских институтов, церковно-приходских школ и епархиальных училищ — единая трудовая школа. Но культура-то не едина! И никогда не была единой ни в России, ни где-либо в мире. Её, правда, хотели сделать единой и — с самыми лучшими намерениями, оказавшимися в большой степени утопическими — начали культурную революцию. Нет нужды перечислять заслуги добросовестных культуртрегеров, нёсших культуру в рабочие, крестьянские, красноармейские массы, — об этом написаны сотни книг и исследований. Наркомом Луначарским, действительно любившим музыку, были спасены от ленинского погрома (правда о Ленине, «любившем музыку», вышла на свет Божий, как её ни скрывали) Большой и Мариинский театры. Народу вернули «монархическую» оперу «Жизнь за царя», пусть и изуродованную и отчасти обессмысленную новым либретто; вернули «чуждую пролетариату» (почитайте советские газеты 1920-30-х годов!) музыку Чайковского, музыку эмигранта Рахманинова и стали выпускать пластинки эмигранта Шаляпина. Луначарским же была вдохновлена объявленная при открытии Петроградской филармонии в 1921 году «всеобщая музыкальная мобилизация».

В дореволюционной России была высочайшая культура «верхних» сословий — назову её условно дворянской (собственно дворянской она оставалась, быть может, до последней трети XIX века). Надо ли говорить, что все главнейшие завоевания отечественной культуры связаны с её дворянской ветвью? С тесно спаянной с ней культурой разночинной интеллигенции, образованного купечества? Надо ли говорить, сколь пострадала от рук большевиков в целом русская интеллигенция, которую вождь назвал не мозгом нации, а её г…? Вот когда России пробили ломом голову!

Была столь же высокая (по-своему, разумеется) многовековая и самодостаточная крестьянская культура, давшая изумительные образцы во всех сферах искусства: от резных наличников и украшений дома, деревянной скульптуры и икон сельских богомазов, лубков и деревянных игрушек, гончарных и прочих промыслов — до поразительного в своём многообразии фольклора: былин, духовных стихов, сказок, песен (календарных, свадебных, лирических, хороводных, плясовых…) До, наконец, рукописных и старопечатных книг, хранившихся в крестьянских домах. Между прочим, крестьянская культура объявлялась столь же чуждой победившему пролетариату, как и дворянская. При раскулачивании во время коллективизации — воистину в годы великого перелома (вот когда ломали хребет русскому крестьянству — он же становой хребет всей России!) — за хранителями вековой крестьянской культуры, за сказителями былин и духовных стихов охотились как за носителями чуждой вредоносной идеологии. Ссылали их в лагеря или уничтожали — а вместо них насаждали фальшивых воспевателей новой власти и её правителей, сочинителей (часто мнимых) эпических сказаний о Ленине и Сталине, псевдонародных песен и частушек о колхозном строе.

Была сословно замкнутая культура русского духовенства, монашества, впрочем, сообщавшаяся со светским миром, ибо религия была в стране неотъемлемой частью культуры всех сословий. Были субкультуры городской рабочей слободы, корпоративных сообществ, офицерских, студенческих, национальных общин. Оговорюсь: это схематический всё- таки чертёж, не претендующий ни на терминологическую точность, ни на исчерпывающую научную полноту. Но, главное, мне хотелось подчеркнуть, что всё мощное и великое многообразие культуры невозможно привести к общему знаменателю.

Между тем именно это и пытались сделать большевики. Смешивая, уравнивая потенциалы различных культурных сообществ, нарушали один из главных постулатов культуры — культурную иерархию. Расслоение, или, по-учёному говоря, стратификация культуры не противоречит ни демократическим принципам, ни правам человека. Культурная диффузия преодолевала любые границы: сословные, национальные, конфессиональные…

Да разве мальчик с Вологодчины, которому мы на этих страницах воздаём честь, не яркое свидетельство того, как крестьянская культура питала на Руси живыми соками высокое искусство?!

Большевики, надо им отдать должное, объявили ликбез, пытались засыпать, как им казалось, зияющие провалы в культуре низов. Засыпали, подчас срывая с этой целью вершины русской культуры; принцип ложно понятого равенства торжествовал и здесь, хотя повторю настойчиво: культура иерархична! Срыв вершины и засыпав овраги, что получили? Правильно: ровное, гладкое место в лице так называемого Пролеткульта. Вместо многослойной, органичной, живой и разветвлённой поликультуры выстроили единую для всех, управляемую из единого идеологического центра полукультуру. Потом не один раз, пытаясь восстановить порушенную культуру, исправляли «перегибы» с помощью постановлений о перестройке литературно-художественных организаций, статей в партийной печати и прочих инструментов влияния. При этом всё время допускались новые «перегибы». Партия держала руку на пульсе: как же, культура — идеологическая надстройка над экономическим базисом, извольте-ка соответствовать! «Я, честно говоря, не в восторге от этого названия», — записал Гаврилин по поводу «надстройки» («О музыке…», с. 271). А подлинная культура расцветала в советские времена не благодаря партийным идеологемам, а вопреки им.

Валерий Гаврилин, строгий к окружавшей его музыкальной жизни, строгий к своим коллегам, был всего более строг к себе. Он всю жизнь учился, стремясь преодолеть скованность и стеснительность рядом с высокообразованными своими консерваторскими учителями. Он сохранял в себе восторг и удивление наивного слушателя, когда был уже известным композитором. При этом особенное удовольствие ему, в век совершеннейших грамзаписей, доставляло знакомство с музыкой за роялем — он словно восстанавливал разорванное, по его мнению, единство исполнителя и слушателя, существовавшее в народной музыке (об этом много есть гаврилинских заметок). Вот запись от 4 декабря 1976 года: «Сегодня праздник — проиграл всё Шумана. Играл 5 лет. Какое диво, чудо. Плачу, реву, улыбаюсь, чувствую себя рыцарем. Слов нет. <…> Ура, Шуман!!!» («О музыке.», с. 175).

Валерий Гаврилин с его чистотой, верностью учителям, с его подлинно русской, то есть вселенски отзывчивой, душой — всем своим творчеством и, что не менее важно, человеческим обликом являет пример нам, его сверстникам, пример идущим вслед поколениям и особенно молодёжи. Это нелёгкий пример — повторим вслед за Гаврилиным:

На свете нет печальней повести,

Чем жить по совести.

(«О музыке…», с. 87).

Иосиф Райскин. Валерий Гаврилин как зеркало культурной революции. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 5, страницы 49-68

Скачать статью

Примечания

- Гаврилин В. О музыке и не только… СПб., 2001. В дальнейшем ссылки на издание обозначаются внутри текста сокращённо с указанием страницы: «О музыке…», с. 224.

- Гаврилин В. Слушая сердцем. СПб., 2005. В дальнейшем ссылки на издание обозначаются внутри текста сокращённо с указанием страницы: «Слушая сердцем», с. 312.