Поделиться "Евгений Луняев. У Бога на ладошке"

2,637 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

Евгений Луняев. Культуролог. Родился в 1981 году в г. Санкт-Петербург. Окончил факультет социальных наук РГПУ им. А. И. Герцена, параллельно получил дополнительные квалификации в журналистике и режиссуре детских шоу-программ и праздников. В 2006 году успешно защитил диссертацию (кафедра эстетики и этики РГПУ им. Герцена) на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Этические воззрения русских масонов эпохи Просвещения». В 2005 году прошёл стажировку в отделе культуры Бюро ЮНЕСКО в Москве. С 2007 года — учёный секретарь Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии и кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога; старший преподаватель кафедры музейного дела и охраны памятников Санкт-Петербургского государственного университета, соавтор и куратор проекта «Научно-практический центр „Музейный квартал”». В 2007-2009 гг. работал экскурсоводом Паломнической службы Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря; участвовал в создании выставки «За Христа пострадавшие». Принимал участие в создании цикла телевизионных программ «Приусадебные истории Петербурга» (2004), организации Международных фестивалей современной музыки памяти Сергея Курёхина (2005-2007), ряда международных философско-культурологических конгрессов в Санкт-Петербурге, Москве, Сиэтле, Париже (2003-2009). Кандидат философских наук, автор более двадцати научных и научно-методических трудов.

Евгений Луняев. Культуролог. Родился в 1981 году в г. Санкт-Петербург. Окончил факультет социальных наук РГПУ им. А. И. Герцена, параллельно получил дополнительные квалификации в журналистике и режиссуре детских шоу-программ и праздников. В 2006 году успешно защитил диссертацию (кафедра эстетики и этики РГПУ им. Герцена) на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Этические воззрения русских масонов эпохи Просвещения». В 2005 году прошёл стажировку в отделе культуры Бюро ЮНЕСКО в Москве. С 2007 года — учёный секретарь Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии и кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога; старший преподаватель кафедры музейного дела и охраны памятников Санкт-Петербургского государственного университета, соавтор и куратор проекта «Научно-практический центр „Музейный квартал”». В 2007-2009 гг. работал экскурсоводом Паломнической службы Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря; участвовал в создании выставки «За Христа пострадавшие». Принимал участие в создании цикла телевизионных программ «Приусадебные истории Петербурга» (2004), организации Международных фестивалей современной музыки памяти Сергея Курёхина (2005-2007), ряда международных философско-культурологических конгрессов в Санкт-Петербурге, Москве, Сиэтле, Париже (2003-2009). Кандидат философских наук, автор более двадцати научных и научно-методических трудов.

Цветные вкладки к статье Евгения Луняева “У Бога на ладошке”

Моему светлому соловецкому человеку Галине

Августовские звездные всплески петербургского неба, громкая песня кузнечиков, скрип новенького гамака, сам запах закатных цветов — теперь все это не могло сравниться со скупой соловецкой природой, которая твердо закрепилась в сердце, словно локотками растолкав остальные воспоминания и ощущения. В каждом сне, полудреме повторялись исхоженные маршруты по беломорским островам, грезились даже те уголки, в которых никогда не бывал. Удивительно на Соловках вспоминать Петербург, а оставив острова, быть не в силах глядеть на другие города мира, будто от родины оторванность.

Мой соловецкий месяц осветился необъяснимыми событиями, которые по сегодняшний день держат меня в духовной строгости, а каждое воспоминание о них открывает новые и новые тайны. Хотя, спустя время, кажется, что это было единственной правдой во всей моей жизни.

Ленинградцу, привыкшему к дождям да ветрам, вполне привольно дышится соловецким воздухом, особенно в белые ночи. Светлые ночи отличаются лишь свежестью прозрачного (призрачного!) воздуха и отсутствием гранитных набережных (а значит, и мечтателей?). Ночи не мимолетны, они длятся.

Монахи и послушники, приезжающие в Соловецкий монастырь со всей русской земли, по истечении времени нового островного бытия нередко начинали томиться северным наполнением своих молитв. Однако любой русский человек может найти на Соловках уголок, похожий, напоминающий родной край. Отбрасывая научный скепсис, немыслимый на этой Святой земле, многообразие соловецкой природы объяснимо единственно стараниями Пресвятой Богородицы, которая собрала здесь всю русскую природу. Много бед-испытаний нисходило на эту намоленную землю, и там, где Божья Матерь пролила свои слезы, выросли нежные в своем отчаянье небесно-голубые незабудки.

С незабудок начались мои первые шаги по Соловецкому острову — обвивая мотки и обрезки ржавой колючей проволоки, цепляясь за теплый гранит монастырских стен, въедаясь в деревянные кресты — голубые цветки тихо шептали: «Ходишь ножками по росистой траве, любуешься нами, а не знаешь — что не забудешь — то, что случится. Очень скоро!..». Я лишь отмахивался, на собственное воображение списывая.

Вне зависимости от погоды — в дождь ли, в туман, или под рассеченным солнцем лазуритом неба — здесь усердно ведется повседневная работа монахами, ловцами морских водорослей, рыбаками, лесниками — эти люди стараются выжать из короткого лета все возможное. Грибы считаются непременно «лодками», огурцы маринуются «по-беломорски» прямо в соленой морской воде, а вино пьют исключительно «перекрещенное»… Время бежит — не надуманно, без артистичных полуобмороков и надменных поз — по-честному. Московская актриса, избавившись от длинных, лакированных — на руках — ногтей, находит свою молитву на картофельных грядках; московский же конферансье варьете учится фотографировать и с вдохновением драит палубы монастырских катеров. Люди открывают в себе неведомое — не ради экзотики — для себя, для того, чтобы пожить правдой. Жить не страшно — на острове — ровно у Бога на ладошке. Как у Христа за пазухой. Ничего не страшно!

Вот с этим «не страшно!» на устах может начаться и моя история.

***

Совсем недавно отреставрированный Филипповский храм был полупустым, пахло свежей краской и фимиамом. Служба подходила к концу, все присутствующие в церкви люди неспешно перемещались к алтарю. Через боковую дверь к прихожанам вышел батюшка — высокий, с военной выправкой и широким славянским лицом. Подняв крест, он начал говорить — тихо, неторопливо. Он говорил о смирении, уважении. Мой слух привлекли его слова об иудейских и мусульманских праздниках, справляемых инославными конфессиями в эти дни. В этих словах священника не было ни тени ревности, агрессии. Прихожане заинтересованно слушали, нисколько не удивляясь межконфессиональным сравнениям, по всей видимости, обычным. Люди не отрицали иное — они знали. И уважали. Мне вспомнились слова из Корана, так поразившие в свое время простотой своей мудрости: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают».

Тем временем у святого отца изменился голос — он стал говорить тише и глуше, будто внутрь себя обращаясь, — все невольно сделали несколько шагов вперед, став много теснее друг к другу. Склонив головы, люди слушали о сокровенной дружбе. Будучи братьями и сестрами во Христе, мы все равно более сходимся с одним-двумя-тремя людьми, открывая им чаемое. Будто исповедуясь. Для многих потребность человеческой поддержки оказывается не менее важной, чем присутствие Божье. Батюшка говорил о спасении души через дружбу, где человек прощает, со-чувствует, видит и принимает Другого. Собственно, в дружбе человек учится любви к Ближнему, любви к Богу. Дружба — это Жизнь Другого, жизнь Ближнего. Слушающие священника люди улыбались и, вспоминая своих близких, — радовались!

Я знал, что, провожая меня на Соловки, мои друзья были искренни, но прощались. В столичном городе, где по определению невозможны близкие отношения, люди со-путствуют друг другу, проходя рядом с Другим какую- то небольшую часть пути. Меня провожали «Всегда Твой», «Лучший друг», и это оказалось слишком много, чтобы было куда вернуться.

Вся долгая дорога в поезде, несущем меня на север, стала прощанием. В душном вагоне хотелось забыться сном, чтобы хоть немного ускорить ход времени. Взгляд медленно скользил по полосатым матрацам с топорщащимися перьями от подушек сквозь желтизну ткани. В какой-то момент я увидел себя со стороны спящим в большом темном помещении с белыми оштукатуренными стенами. Ряд матрацев, лежащих прямо на полу, был неровен, слышались храп, стон беспокойно спящих людей. Со стороны я смотрел, как просыпаюсь в испарине, пытаюсь снова уснуть, устроившись поудобнее. После нескольких безуспешных попыток я встаю, срываю перекрученную влажную простыню и, отвернув край постели, обнаруживаю в полу большую нишу. Отыскав среди спящих тел тусклый фонарь, я осветил отверстие в полу и увидел, что на глубине метра-полутора плотными рядами лежат белые коконы мертвых людей. Замотанные в грубую холстину высохшие тела были без видимых следов тления, но никакого запаха не было. Только сырость подвала. Люди вокруг просыпались и молча зажигали свечи. В углу, прямо над местом странного погребения, вспыхнул розовый огонек лампады, и из темноты медленно выступал образ Пресвятой Богородицы, без оклада, без краев рамы, — прямо из воздуха.

Приходя в сознание в душном вагоне поезда, я шептал слова заупокойной молитвы, еле сдерживая грудную боль сердца, до предела ускорившего свой ход. Ликов умерших я не увидел, но перед глазами мелькали улыбающиеся лица провожавших меня людей… и вот уже мгновение спустя равнодушными взглядами следящих за уходящим поездом. Стало очень страшно. Страх не покидал меня до момента, когда в храме глаза в глаза я встретился со взглядом Спасителя, взрослого, склонившего голову к плечу Богородицы. Темный древний Образ, небольшого размера, словно сам выбрал меня, отводя от богатых праздничных икон церкви. Губы сами собой шептали должное: «Господь, Спаситель душ наших! Утоли мои печали! Спаси и сохрани души моих близких. Не дай им впасть во искушение. Направи их пути к чистоте и ко свету Божьему…».

Дальше были не люди — книги. Не шагами — строками меряя пространство северных островов, я пытался осознать подвиг, духовный подвиг Соловецких святых. Богословские книги давали ответ: «Исповедничества подвигом отверзаются райские врата.» Результат моего поиска оказался иным. Много общаясь с детьми, я из года в год напитывался от них искренностью, учился у них открытости. Монастырский быт открывал для меня возможность сохранения такой юной искренности в душах взрослых сложившихся людей — в этом для меня и определился духовный подвиг соловецких Преподобных. А по-другому не приняла бы их братия, разбежались бы все по миру широкому. Подлинная духовность — удел немногих, и оттого — подвиг. И нести его можно далеко не только в монастыре.

Такого плана «иночество» Дмитрия Сергеевича Лихачева, оставшегося самим собой и в лагере особого назначения, и после возвращения в науку, сквозь всю жизнь пронесшего главное свое верование — веру в русскую культуру, которую писатель исповедовал во всей полноте этого слова. Думаю, что Лихачеву удалось направить свое мировосприятие на исповедание культуры, а не ее потребление, благодаря ценностному прочтению окружающего мира. И в этом познании вселенских ценностей мир обретает свою целость.

Другой ракурс духовного подвига открылся для меня в воспоминаниях о Соловецком лагере особого назначения Бориса Ширяева «Неугасимая лампада», где среди прочих представлен образ деревенского священника отца Никодима, который, даже оказавшись в самых страшных арестантских ротах Соловецкого лагеря рядом с убийцами и уголовниками, не утерял присутствия духа и веры во Христа. То есть сохранил свою целость!

Отец Никодим попал на Соловки семидесятилетним стариком за «должностное преступление» — он крестил, венчал, напутствовал и отпевал верующих без соответствующих документов, положенных новой советской властью. За время работ в лагере его ряса сильно пообносилась, и ее пришлось подрезать; епитрахиль была обита изнутри ватой — чтобы охрана не отобрала (старикам были положены теплые одежды). Священническая шляпа пришла в полную негодность, и седую голову отца Никодима покрывала подаренная кем-то буденовка с ясно видневшимся следом от споротой красной звезды. На Соловках отец Никодим продолжал, как и в вольной жизни, служить литургии, находил доброе слово и совет для каждого заключенного, тем самым вызывая к себе уважение всех, даже охраны. А по ночам согревал заключенных поучительными историями из жизни и сюжетами из Священного писания. Сокамерники их называли «священные сказки» (особенно была популярна «сказка» про блудного сына). Его под видом плотника проводили в театр к пожелавшим говеть женщинам. Воры- форточники ухитрялись протаскивать его через окно в лазарет к умирающим, что было очень трудно и рискованно. Отец Никодим умер на заиндевевшем полу штрафного изолятора на вершине Секирной горы, придавленный во сне в нижнем ярусе «штабеля», отдав свое последнее тепло людям вокруг него. Говорят, это случилось на Пасху…

У Антония Сурожского есть замечательные строки о смысле слова «исцеление»: «из разбитого, надломленного человек делается снова цельным. Появляется не святость, а просто какой-то момент цельности, которую человек может оценить и ради которой он может начать меняться, новую жизнь вести». А в логике упомянутых сюжетов — вопреки всему продолжать оставаться собой, нести свой духовный подвиг иночества. Христос, глядя на человека, видел его глубины, видел причины физических недугов в духовном, которые часто скрывались в потере человеком своей цельности. В этом и состоит для меня подвиг духовный. Этой цели и я следую всем текстом этой «сказки»: обрести цельность своих мыслей и тем самым приблизиться к Нему.

Пребывание в древних могучих стенах монастыря, келейное общежительство привело к простому, но работающему умозаключению: за порядком в вещах неизменно приходит порядок в мыслях. Отсутствие теле- и радиошумов, скромность пищи, аскетичность жилища — все это не отвлекало на путях к Истине через самопознание, самообразование. Я мог спокойно читать Великие книги.

Церковные книги не впадали в крайнее противоречие с моим миропониманием, но отчаянно хотелось расширить их чрезмерно узкое содержание, зажатое в рамки седой древности священных текстов. Спустя неделю книжных мытарств мои «заповеди» начали постулироваться сами собой. (Радостно было узнать некоторые из этих «постулатов» в мыслях моего дорогого петербургского философа Константина Семеновича Пигрова, который пришел к ним в конце 1990-х годов!).

Всего несколько раз за все мои соловецкие экскурсии я рассказывал этот страшный сюжет, по возможности избегая его (наверное, не до конца понимая). В тридцатые годы XX века в лагерь на Соловки попадает группа из шестидесяти человек с Кавказа, представляющих ответвление православия — так называемые имяславцы. Сотрудники лагеря ГПУ, принимая их в заключение, требовали заполнения анкет. Но все шестьдесят человек отказались назвать свои имена, придавая именам сакральный божественный характер. Сотрудники ГПУ решили схитрить и отправили новых заключенных на один из малых соловецких островов (единственным обитателем которого были валуны и мхи), предложив им провиант с условием подписи акта выдачи (и так каждый будет вынужден написать свое имя). Наиболее сообразительные из имяславцев предлагали ехать при группе счетоводами или кладовщиками, чтобы лишь один человек раскрыл свое имя, расписавшись о получении провизии. Им было отказано, и все шестьдесят человек были отвезены на необитаемый остров, перед высадкой лишенные верхней одежды. Когда через два месяца за ними был прислан корабль, то охрана нашла лишь шестьдесят трупов людей, принявших голодную смерть с молитвой на устах, — все они лежали на берегу в ряд со сложенными на груди руками. Их трупы были расклеваны птицами.

Время спустя я смог отыскать в этом рассказе скрытое послание этих людей потомкам. Как призвано: «Не произноси имени Господа всуе», так в память имяславцам-новомученикам, личное свое имя за сакральное почитавшим, родилась идея — «не самоутверждайся». Прочитывая эти слова буквально — понимаем: произнесением своего имени не навязывай себя. Зато обращение к ближнему по имени в этой логике есть высшее выражение любви к нему — призвание на человека благословения его святого заступника. Страх берет за людей, имя свое теряющих, когда имена заменяются прозвищами, кличками, — ведь редко такие оказываются чисты нравственно, равно как и подлинно счастливы.

«Не самоутверждаться» — такое правило вполне отвечает православной концепции, отводя человека от христианского смертного греха тщеславия, страшного своей простотой и обычностью, а потому тянущего за собой целый ворох других грехов, на пути к достижению тщеславной цели рождающихся.

Немного другого порядка утверждение «не торопиться». Поистине, это моя собственная, сугубо личная беда. «Мне цель казалась ясной, я был так юн и смел, и столько слов напрасных наговорить успел…» (И. Тальков). Вот и сейчас я спешу, тороплюсь поскорей завершить текст, перейти к новым этапам моей жизни, к новому времени моего бытия. А ведь, казалось бы, что проще — остановиться на день, час, минутку, оглянуться, подумать, а то ли я творю, то ли делаю, не слишком ли много меня?!.. — «Глаза в пол!» (то есть — смиренья!).

Соловецкая «сказка» рождается непомерно медленно. Шаг за шагом выстраиваются слова и вновь теряются в лабиринтах сознания. Отбросить научную логику! И не бояться — мыслить просто! Ведь соловецкие лабиринты рождают целость: циклические узоры, отмеренные стопами древних жрецов, неизменно приводят к каменной сердцевине. Концептуальная суть каменных завихрений складывается в пирамиду отточенных форм — значит, и мои соловецкие слова, пройдя по всей цепочке былых и мнимых событий, найдут свою завершенность, законченность, цельность. Как загадочные линии и повороты саамских вавилонов теряют свою тайность в простой валунной насыпи, ничего в себе не скрывающей, — так круги чувств породят незыблемую твердость духовных постулатов, до смешного простых и в своей простоте незыблемых.

Господь всемогущий, дай мне дар описать свою радость. Дай мне способность обрести на этой северной земле подлинную духовную Родину. Дай мне силы продлить мой путь рядом с моими светлыми Соловецкими друзьями. Память сердца глубока, и не лиши, Отче, искренности и открытости мое сердце. Господи, Владыка человеколюбче! Настави мя на путь истинный, им же пойду по милости Твоей к спасению моему!

* * *

Так бы и остались Соловки местом духовного поиска, спокойным, неспешным, скупым на эмоции, если бы на одной из экскурсий простая вежливость не заставила меня остаться на палубе катера, заливаемого туманом, дождем и морскими всплесками. Прижавшись для сохранения равновесия к капитанской рубке, стояла девушка с крепко зажатым в руках молитвословом. Ее радость навстречу соловецким пейзажам осветила всю дорогу до удаленных островов беломорского архипелага.

Было что-то хемингуэевское в ее маленьких радостях — от соленой воды, от соловецкого ветра, от людей рядом — и это малое словно озаряло эту девушку светом. Заглядываясь на незначительные явления тварного мира, казалось, она полностью свободна и вот-вот воспарит по ветру выше и краше соловецких красавиц-чаек. А ведь в этой несложной мудрости заключен один из путей ко Спасению — подвиг духовный. Быть чуждым системе стереотипов возможно — любуясь и восторгаясь малыми проявлениями вселенной; кропотливость взгляда и щепетильность восприятия ведут во вне-находимость. Искренние эмоции осветляют сознание человека, и тогда объективный взгляд на мир предстает много бездушнее личностно-прочувствованного одухотворенного миропонимания. А подлинная субъективность, не замутненная, не приправленная клише и штампами, требует не меньших, а подчас и больших душевных усилий, нежели отстраненный поиск истины и тайных смысловых закономерностей.

Поэты и философы неоднократно обращались к этой мысли от «Carpe Diem» (лат. «Лови мгновение», Гораций) до «Я стал неподвластен большому, меня сотворяет малое» (К. Джангиров). Теперь живой человек рядом со мной источал вокруг себя радость, радость сопричастности, но без корысти вернуть ее себе сторицей, совершенно несмиренно наслаждаясь ею единолично. И в монастырских землях это деяние не переходило в область греховности, неся в каждой улыбке глубоко христианскую идею (сверхзадачу!) — дарить радость, свет — а значит, любовь — ближнему.

Благодарю Тебя, Господи, за встречу с моим светлым соловецким человеком. Благодарю, Господи, за возможность пройти с нею рядом несколько шагов рука об руку. Вразуми мя, направь быть рабе Божьей в радость. Дай мне, Господи, силы и способности дарить ей тепло душевное и руку твердую – сколь можно долгое время. Пресвятая Богородица, помолись о ней на светлую дорогу и на радость сердечную!

После этой встречи люди перестали мелькать перед глазами — они стали являться. И сразу на ум пришло научение книжное: «Как описать Ангела? Он ведь не предстает весь, сразу. Он — предстоит!» (М. Цветаева). Ведь сложно писать некоторых людей — знаковое значение в моей жизни несущих, — внешность уходит на второй-третий-четвертый план — таких людей сотворяет внутреннее, и отнюдь не малое. Даже не так — не их личностное — послесловие, послевкусие, домыслие от встреч, слов. Так произошло с девушкой из дождя, которая не закончилась с волнением моря…

Она подарила мне еще солнца, еще красоты, еще людей — свое видение. (Началось с любопытства — прочувствовать соловецких гостей «на- радость» — продолжается сознательно — искренне «со-чувствие»! Не подражательно — безальтернативно так. И как раньше было возможно по- другому?!).

«Какие они настоящие!..» — в торопливом шаге брошенная фраза — мне — на долгие дни и ночи — теперь на годы. С этих слов в моей жизни появились архангельские студенты — молодые и совсем юные — искренние, по временам грубые, бестолковые, любопытные и интересующиеся, открытые всему вокруг них происходящему.

Образ этой соловецкой компании для меня неразделим на отдельные личности, со всеми яркими индивидуальными особенностями эти люди слились в единый ансамбль. С первых минут знакомства обратил на себя внимание традиционно-классический правильный русский выговор, на котором изъясняются и думают архангелогородцы, — но они ускоряют эту правильность до такой степени, когда слова вылетают быстрее, нежели предыдущая мысль достигает понимания собеседника. Может, поэтому время рядом с ними летело стремительно вперед и еще немного дальше. А дальше дальнего — это уже совсем близко к Богу. Так искренность слов и поступков становилась светом Божьим.

Защити, Господи, эти юные души в их нетронутой северной чистоте. Отведи от этих добрых людей обман, жестокость и предательство. Спаси их, Господи.

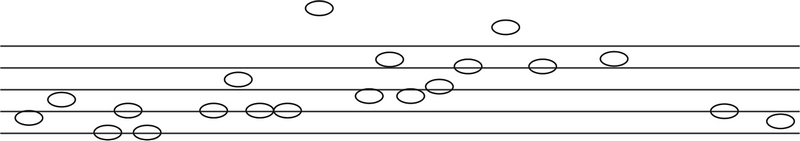

Соборное чтение молитв до-после трапезы, «Символ веры», акафисты, позволяющие пастве быть не только зрителями, но соучастниками храмовых таинств, по прошествии нескольких моих соловецких недель подарили мне удивительные видения. Не каждый раз удавалось уловить внутренним слухом (ощущением сердца?) гармонию, рожденную многоголосьем или простым унисоном, звуки, внутреннюю дрожь вызывающие. Но когда это происходило, казалось, что звуки голосов были сопровождаемы мелодией фортепьяно, рождавшего звучность и краски; порой высокие ноты подхватывала скрипка, подлинная носительница мелодического начала голосового оркестра. А однажды я был оглушен бравурной симфонией. И всякий раз музыка — не слова и голоса — продолжала звучать во всем моем теле, словно кровь улавливала тонкие звуки музыки и начинала пульсировать в заданном ритме. Низкий бас бородача-трудника превращался в звучание контрабаса, создавая фундамент звучания всего многоголосия. Детские тонкие голоски вели партию флейт «с оттенком поверхностной грусти в миноре» (говоря словами Римского-Корсакова) или рождали музыкальную россыпь симфонических колокольчиков, серебристый, нежный и звонкий звук. С последними я поистине ощущал себя Лелем из «Снегурочки» с его венками, лесочками, садочками; я будто воочию видел, как Мизгирь, преследующий Снегурочку, встречает огоньки светлячков… Молодой тенор келаря брал на себя блестящее соло золоченой трубы, от звуков которой терялась лирика, зато появлялась героика, сила.

С началом нового восприятия Соловков «на-радость» музыка стала слышаться чаще. Уже мой глухой голос во время экскурсий, усиливаемый ветром или акустическим пространством храма, леса, обретал звучность кларнета. (И снова ощущение себя Лелем. Может, не случайно в обеих «Снегурочках» — Римского-Корсакова и Чайковского — пастушеские наигрыши Леля поручены именно кларнету.) Даже окончания слов становились протяжнее, словно внутреннее эхо продлевало звучание голоса. Внешне, по отзывам экскурсантов, это виделось лишь как правильная литературная речь («петербургская», как говорили бывавшие в северной столице), но внутри меня слова и чувства распределялись по воображаемым строкам строго упорядоченного нотного стана со всеми должными «largo», «andante» и «moderato», которых никогда не знал.

Музыкальную завершенность своего гармонического образа Соловки обрели в моем сознании за несколько дней до отъезда. Катер с паломниками, которых я сопровождал на один из удаленных островов, оказался застигнут туманом, едва отойдя от монастырского причала. Команда, состоявшая всего из двух человек, разделилась: капитан остался за штурвалом, а механик, встав на носу корабля, сквозь туман угадывал изломанный фарватер бухты Благополучия. Группа оказалась не паломническая, туристская, поэтому в белой пелене громогласно зазвучали не молитвы, а мелодии морских песен (больше из опасений столкновения с другими судами, нежели для спокойствия пассажиров). После часа хождения по кругу катер встал на якорь, и все обратилось в ожидание. Еще через час туман стал оседать на лица и одежды людей, все чувствовали себя гардемаринами, участниками морского приключения, запели о единстве судьбы и Родины. На какой-то миг музыка стихла, и перед глазами людей, бывших на катере, из тумана, словно из небытия, медленно проступил силуэт Соловецкого монастыря, во всей своей монументальности, во всем величии. Вздох радости вырвался из уст «мореплавателей», подобное чувство, верно, испытывали первые соловецкие Преподобные, святитель Филипп, инок Никон, а позднее и заключенные СЛОН-СТОН… Вершины монастырских башен, главы церквей и храмов сами собой рождали чувство гармонии, полный смирения и внутренней силы музыкальный образ Соловков.

Четкий ритмический рисунок с завязкой Никольской и Корожной башен находил свою кульминацию в небесном кресте колокольни, завершающий аккорд рождали главы Спасо-Преображенского собора. Симфония Града Небесного. — Такую музыку слышат на рассвете Ангелы. Такую картину видел преподобный Зосима в своем небесном видении.

Однажды утром вышел раб Божий Зосима из шатра, было ему видение страшное: «луч пресветлый, просвещающий его, и сияние божественное, осиявающее место то». И, ужасаясь сему, Зосима обратился к востоку и увидел церковь, «превелику зело и пречудну, простерту на воздусе, стоящу». И от такового страшного видения изменилось лицо его. Пришел Зосима к сподвижнику своему старцу Герману, и заметил старец перемену в лице его: был он мудр и искусен от многолетнего монашества и доброго жития. И спросил Герман Зосиму: «Что с тобою, брат мой любимый? Что приключилось? Или призрак, или видение какое возмутили сердце и душу твою?» Зосима же, видя, что невозможно утаиться, рассказал ему все подробно, как видел свет божественный и церковь прекрасную. Герман же, горя духом, отвечал: «Дерзай, любимче! Тебя избрал Бог для устроения места сего…».

Соловецкий монастырь по всей своей полноте — то есть XIX столетия — своими высшими точками рождает законченный музыкальный период восьми тактов, с четко разграниченными imitio, motus, termemus. Музыкальная логика «вопрос-сомнение-вопрос-ответ» повторяет путь моих мыслей от любопытства до насущного вопрошения, через ломаную линию сомнений. Ответа, однако, пока не найдено. Но открытие соловецкой гармонии стремительно приближает меня к постижению души «моих Соловков».

Увиденная соловецкая гармония оказалась для меня очень близка к музыкальному строю традиционного третьего гласа православного многоголосия. «Всем Соловецким святым» — строки этой молитвы вдыхают жизненную силу в восходящие и нисходящие движения доминантных точек древнего монастыря, рождают чарующий соловецкий напев.

Духовнаго жительства желающе, / устремистеся в суровыя островы Беломория / и, безбедно преплывше житейское море, /соблазнов мирских избегосте / и в радости велией водвористеся. / Непрестанным умным восхождением Бога достигли есте // и нас учите небесному восходу.

После этого открытия, сопоставления (весьма условного), я смог выделить для себя некоторые идеи мелодической философии третьего гласа. Глас этот — самый аскетичный, смиренный и по тексту, и по мелодии, — есть православное размышление о тайнах Горнего мира, он наполняет душу тихой небесной радостью и благословенным покоем.

Еще третий глас для меня прочитывается (слышится!) как источник Радости. Только воскресный тропарь третьего гласа изображает Воскресение Христово как источник всеобщей радости: в других воскресных тропарях мы этого не видим. Таким образом, третий глас — это глас сугубо небесный. Его мелодия, вращающаяся в пределах светлого и тресветлого согласий, создает светлый характер; но свет здесь — холодный, лунный (такой свет исходил от Пресвятой Богородицы в моих видениях); это не бледная светлость второго гласа, похожая на мертвенную бледность, а холодная светлость спящей природы под покровом лунной ночи. Однако покой этот не усыпляет, а наоборот, призывает к бодрости, тихой радости и миру душевному.

На исходе моего Соловецкого месяца мне довелось услышать тишину. Лишь единожды. И душой я услышал песню девушки из дождя — среди гула чужих голосов, сторонних мыслей, шумов. Песня эта не была обращена ко мне — направлялась к небу, обнимая вековые деревья, никогда не видевшие топора, приглаживая белый ковер болотной пушицы, внося сумятицу в прозелень ламинарии, наполнявшую северное море. В моем сердце был не мой голос — ее — с удивительным татарским очарованием. Теперь она была блоковской Незнакомкой, из церковного хора. «И луч сиял на белом плече…».

Из этой единственной соловецкой тишины, с закрытыми глазами (художнику вообще лучше ослепнуть, чтобы его не сбивал с толку внешний мир, — писать лучше всего по памяти, проникая в суть вещей. И тогда вещи и души предстают такими, какими их создал Бог, — безо всякого намека на «стиль», «манеру» и «индивидуальные особенности»), я обрел подлинную целость своего мировосприятия:

- «Мыслить просто»,

- «Не торопиться»,

- «Не самоутверждаться»,

- «Читать великие книги»,

- «Не думать плохих мыслей»,

- «Не лгать»,

- «Содержать вещи в порядке»

- и «Не бояться».

Я словно совершил на Соловецком острове «Естественное открытие», подобно описываемому современным художником-концептуалистом с острова Куба Луи Гомесом. Его арт-объект — деревянная фигура человека с лицом, закрытым черепашьим панцирем, с залитыми воском органами чувств, силовыми, болевыми точками тела (чакрами?) и сокрытыми стигматами Христова Распятия. Закрытое панцирем древнейшего животного на Земле (почитаемого на Кубе как священный символ бессмертия) лицо приводит человека к границе живого и мертвого, и человек балансирует на этой грани; так поступали Оракулы для предсказания будущего. Но мало оказывается закрыть свои ощущения — человек напитывается энергией и информацией космоса через тонкие участки кожи на сгибах рук, ног, в районе шеи, в висках головы, в центре живота, где некогда находился пренатальный источник жизни… Даже закрыв эти точки, мы окажемся связаны с Христом посредством ладоней/запястий рук и ступней ног, и полноты самооткрытия не получится (как кощунственно это ни звучит для православных). И только полностью отстранившись от мира, можно заглянуть внутрь себя — и увидеть! Увидеть себя настоящего, свои истинные скрытые и явленные помыслы, свои подлинные потребности, выделить по-настоящему близких людей.

Этот текст, эта соловецкая «сказка» и есть мое Естественное открытие, поскольку в мыслях своих я оказался на перепутье фундаментальной науки, традиционной религии и поэзии. Завершая мою историю, я вспоминаю слова, которыми начинались мои Соловки: «Желаю Вам обрести на Соловках свою духовную Родину». Может, это и происходит — не на островах, а много позже — в результате долгих раздумий и переживаний сердца. А постижение Соловков, как это, наверное, и должно быть, превратилось в постижение самого себя.

* * *

Так было попущено Богом, к моему соловецкому месяцу добавился еще один день, по своему содержанию равный всему этому месяцу. Из августовской петербургской ночи в скрипе нового гамака под низкими звездами я вышел на путь душевного осмысления того, что длилось белыми соловецкими ночами, того, что «не-забуду». А не забуду я пасмурных соловецких пейзажей, музыку сердца, древним монастырем рожденную, радости девушки-из-дождя, подставившей свои ладошки навстречу Богу.

Шелест увядающей травы и мягкий ветер погрузил меня в полудрему. С открытыми глазами, вдыхая полной грудью прохладный воздух с запахом закатных цветов, я смотрел внутрь себя, в самую мою глубину. Я видел своих близких — они радовались! — я видел себя, шагами меряющим пространство беломорских островов, я видел картины жизни соловецких Преподобных, монахов и моряков, заключенных и охотников за морскими водорослями, музейщиков и паломников; события радостные и полные страданий. Чувство, будто на мгновение жизни оказался прямо у Бога на ладошке.

В какой-то момент (не знаю, во сне ли, явленно?) я обрел мою путеводительницу — Пресвятую Богородицу — с огромными темными глазами, полными ласковых слез. Образ виденный — Казанский — с еле уловимым и так и не разгаданным татарским очарованием. Из Ее вишневых глаз лился неяркий свет (такой бывает морозным солнечным утром или яркой лунной ночью; такой свет не греет…), выхватывающий из темноты ночи лица, фигуры, целые картины — статичные и ожившие, — будто Ее глазами я видел Соловецкую землю. Лик Богородицы виделся то ясно, то в туманной пелене, и вот совсем растворился в голубоватом свете, и послышался знакомый сердцу голос: «Где ты мыслями? Очнись! Нельзя же все время думать!! Пойдем в Храм, полиелей начинается!» Раскрыв широко глаза, я обнаружил, что ночная прохлада насквозь пропитала мою одежду, но холода и влаги совершенно не чувствовалось. В моем сердце вновь звучала соловецкая симфония духа, я вновь слышал песню девушки-из-дождя.

Двое суток спустя, крепко-крепко зажав озябшими руками несколько белых цветков, я стоял на палубе монастырского катера, направляющегося сквозь штормовое предупреждение к северному архипелагу Святой земли. Вновь ощутив под ногами соловецкую почву, спокойствие вернулось в мое сердце. Белые цветы, словно росой покрытые крупными дождевыми каплями, здесь получали совершенно новое прочтение — цветы были сродни иконам, — ведь в монастыре их можно встретить лишь под иконами. Розовый букет и был моей иконой — Образом моих чувств, мыслей — моей Радостью, — на Соловках полученной и на Соловки вернувшейся, — меня на Соловки вернувшей.

До заветной встречи оставалось несколько шагов пути, несколько минут времени моей жизни. Но они длились — и шаги, и минуты. Склонившись до земли перед надвратным образом Святых врат Соловецкого монастыря, я ощутил удивительное чувство: движимый одновременно чистой искренностью и пожаром в сердце, я нес благодарность и радость моему Светлому соловецкому человеку с бесстрашием и силой перед буйством стихии, людьми, вселенной — с благословением соловецких Преподобных Зосимы, Савватия и Германа, «земли соловецтей всемирную славу стяжасте…»

Соловки — Санкт-Петербург.

Август-ноябрь 2007 г.

Евгений Луняев. У Бога на ладошке. // «РУССКИЙ МIРЪ. Пространство и время русской культуры» № 3, страницы 295-307

Цветные вкладки к статье Евгения Луняева “У Бога на ладошке”